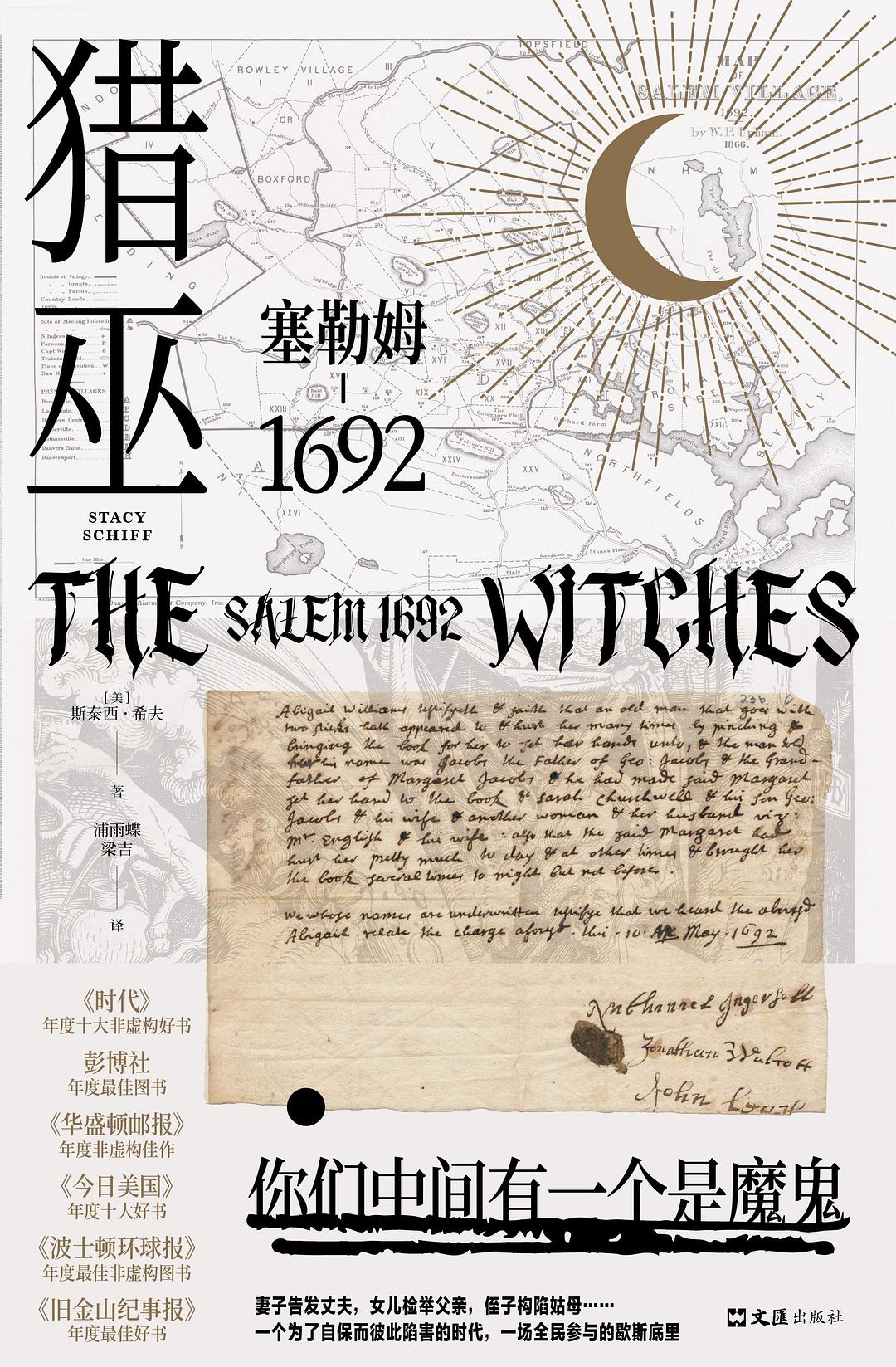

《猎巫:塞勒姆1692》, [美] 斯泰西·希夫著,浦雨蝶 、梁吉译,文汇出版社/ 新经典文化,2020年7月版,440页,98.00元

美国作家斯泰西·希夫(Stacy Schiff)的《猎巫:塞勒姆1692》(原书名:The Witches: Salem, 1692,2015;浦雨蝶、梁吉译,文汇出版社,2020年7月)作为一部非虚构著作,所研究的主题对于许多读者来说并不陌生:源自欧洲中世纪的女巫审判在十七世纪末的北美殖民地的疯狂上演。但是她的研究方法与叙事方式却给人以鲜明和独特的印象——对细节和氛围的关注,通过讲故事引领读者重返历史语境。在今天这个故事听起来似乎更具有魔幻般的现实感和强烈的隐喻性。

1692年1月,波士顿附近小镇塞勒姆的一位牧师的外甥女和女儿出现扭曲、颤抖、打滚、吐白沫的异常状态,医生、牧师、邻家妇人等都认为这是古老的罪行——巫术——所致。恐慌很快蔓延至整个马萨诸塞湾殖民地,所有人都被卷入了这场声势浩大、历时九个月的猎巫运动。邻人、亲人、朋友之间互相指控,出卖彼此,连牧师、富豪、高官也难逃一劫。最终二十余人惨死,有近两百人被指控为巫师。9月以后风浪逐渐平息,塞勒姆陷入了长久的沉默。十九世纪六十年代,关于这场猎巫运动的各种解释纷纷出现,到二十世纪五十年代的“麦卡锡主义”浪潮中,阿瑟·米勒的戏剧《塞勒姆的女巫》使“猎巫”(witch hunt)成为现实中的政治迫害的代名词。希夫说,“巫术在一个混乱的时间将焦虑局部化,就像在20世纪50年代,原子弹战争助力了麦卡锡散布的谣言。即使那些知道自己无辜的人,也相信有一个恶魔阴谋正在进行。”(394页)直到今天“猎巫”仍然是一个充满争议和社会刺激的政治符号。斯泰西·希夫的这部《猎巫:塞勒姆1692》是近年来研究塞勒姆事件的著述中受到关注和好评的最新著作。

从写作方式来看,作者讲述了一个情节紧凑、充满细节的猎巫故事,正如《时代》周刊有评论者所讲的,作者提供了关于这场运动的一个面面俱到的视角,包括审判的人物、过程、地点和方式。这显然是一种内部的视角,使读者尽可能地重返历史现场。这种写法当然也会在某种程度上舍弃了历史研究中的史料考证、事件分析和历史评述等方面的学术性表述,我还有一点疑虑的是,由于人物众多、线索纷乱,虽然作者尽了很大努力使之清晰化,但恐怕许多读者还是会感到难以掌握。作者在书后附了一份“人物表”和一张“塞勒姆人物关系图”,不会是没有理由的。另外,读完之后我还深感作者的文学笔法与这个主题十分契合:那些新英格兰人居于偏僻之地,屋子里光线昏暗、烟雾迷蒙,唯有炉火透着光亮,人们的听觉更敏锐、感受更强烈、想象更为生动,所有神圣和神秘的事物在这里都可以滋长。在屋外,你会发现天空是乌鸦般的黑色,一排树木可以自由地移动,在黄昏时你可能会被一头狂躁的黑猪追赶,你身上血迹斑斑、分不清方向,只得匍匐着回家。在阅读中读者有时也会陷入真实与幻觉的纠缠之中,其实这正是作者的有意追求,她在接受采访中说写塞勒姆的时候,必须让疯狂的事情显得合理,在叙事上要接受那些幻象;如果有人承认曾在空中飞行,无论多么难以置信你都得买账。甚至书后的“致谢”中也能感觉到作者仍然沉浸在文学的感性氛围之中:“如果1692年,你乘着杆子飞过树梢,从安多弗向着东南方向飞去,没有多少人会碰巧知道你是否能瞥见远处的大海。我非常感谢丹弗斯镇的档案保管员Richard B. Trask,他解决了这个问题。”(425页)但也正是这篇“致谢”让我感到放心,尽管在书中正文没有出现任何关于资料来源的注释,但是在书后的“致谢”和“参考书目”中可以看到作者对档案资料和十九世纪以来的相关出版物的了解,可以相信这些档案资料和研究成果都已充分运用在作者所讲述的故事之中。在本书的写作意图与论述方式等方面当然也能反映出非虚构写作与历史研究著作的区别,虽然那些被她从故事中提炼出来的问题对理解北美殖民地的历史和今天的美国及世界所面临的问题同样具有重要的意义。

谈到档案资料,这可能是容易被读者忽略的问题。作者指出,当年的很多场审判都没有留下完整的记录,幸亏还有一些初步的材料——证词、诉状、供状、请愿书以及两张死刑执行令。只能从法庭记录员那里了解庭审中的对话,但是前后有上百位记录员,他们所受到的训练不一、水平和责任心也很不相同,也会因为法庭上的吵闹等原因,总之无法做到如实记录,相反会怀有偏见、添油加醋地做些概括;或者会因为认定被告要不了多久就会因崩溃而招供,因而在法庭记录中不再详述被告人的抗辩。(11页)甚至会因为羽毛笔和墨水完全不适合在快节奏、立体声效的对话场景中书写,记录员便放弃直接引用,改为转述,在审讯结束后再强化某些证词。(107页)但是作者在讲述法庭上的审判过程的时候不得不大量运用庭审的记录资料,这是在阅读这些庭审记录的时候不应该忘记的。

塞勒姆的猎巫故事发生在1692年,这个时候欧洲的猎巫运动已经基本停息了。荷兰和日内瓦分别于1610年和1632年取消所有诉讼,法国的路易十四在六十年代驳回了所有巫术案件,尽管仍有牧师在1691年被处以火刑。在英国,有关巫术真实性的大辩论取代了诉讼和审判。为什么在北美殖民地,塞勒姆的女巫仍然会在此时起飞?作者认为除了信仰之外,还有一个重要原因是严格受到控制的新闻与舆论环境,在波士顿人们无法读到任何质疑猎巫运动的文章,相反只能读到那些抨击巫术的长篇大论。(73页)在猎巫运动中,所有人都无法逃避要作出选择:承认还是否认巫术的存在?反对还是支持巫术?为了让人们相信巫术存在的说法听起来也是有点逻辑的:你没有在路上看到劫匪,不意味着他们不存在;巫术是如此让人难以置信、如此荒谬、如此不可靠,因此它更必定是真实的——你不可能编造这样的事物!作者在注释中说,“逻辑在巫术领域产生了一些奇效。”(70页)集体妄想的不可能性,是让人们相信巫术的最具说服力的理由。然后就是对质疑者的定性:不相信巫术就是最大的异端,否定巫术就是拥护巫术。这种不容质疑、只能选边站队的猎巫逻辑在现代政治中不但仍然存在,而且在反恐、种族冲突、国家分合、党派竞争和公共卫生安全等危机议题中以各种话术一再出现,加速了社会撕裂与族群冲突。更令人难以置信的是,类似1692年的波士顿居民所遭遇的那种信息困境仍然存在,选边的人仍然只能是站在井底。

在选边站队的高压氛围之下,自上而下的监控与底层的相互监控就是必然的事情。“所有人、所有事都受到了监督;除了围栏观察员和小麦勘测员外,每个社区还资助了一支由治安官组成的监察队伍。这个队伍监视众多家庭和酒馆,要是有人喝酒过于肆意,他们就会出面干预(冒着被人用椅子和柴架攻击的风险)。他们是税务员、卫道士、执法人员和线人。他们会审查任何晚上10点还在外逗留的人,鼓励人们在家进行教理问答,还没收宗教聚会中乱抛的核桃。他们观察着印第安人,也在星期天密切留意有犯罪倾向的教区居民。这些镇上的看守也要轮流着监视彼此,一星期值班两次。”(97页)这既反映了地方官员的动员与执行能力,同时也反映了社区政治学与经济学的实践能力,社区中没有任何人能够逃脱被监视。即便是从人们的生活经验中也不难理解,“猎巫运动成了一个蛛网遍布、众人参与的警世寓言,正如一位在这场危机中格格不入的牧师所言,它提醒着人们:极端的正确会在无意间沦为极端的错误。”(12页)

与选边站队的逻辑相似的是在司法审判中的逻辑。在审讯中,哈桑法官问莎拉·古德认识什么邪灵?她回答说一个都不认识。哈桑就继续问她是否和魔鬼签约了,为什么要伤害那些孩子。作者说哈桑的表现说明“他的职责不是查明指控背后的真相,而是坐实嫌犯的罪行”。(49页)这话说得非常准确。而另一位嫌疑人提图芭在法庭上则是顺着哈桑的诱导性问题进行回答,并且滔滔不绝地描绘了各种细节,“提图芭改变了一切。这件事使当局确信自己走对了路。嫌疑犯的人数成倍增加,她加重了调查的紧迫性。”(60页)逼供的逻辑永远有效,只要被审问者在强大的压力下松开一个小小的缺口,恶性的奔溃立即势不可挡地到来,原来根本就是莫须有的罪名在指控者与被指控者的“合作”顷刻坐实。接下来的情节当然就是一个接一个的巫师被诱供、逼供出来,人数越多和事实越离奇,就越能证实运动的合理与合法性。对于被猎的巫师中绝大多数是女性,希夫说:“和童话一样,女人——意志坚强的女人和胆小顺从的女人,正直的妇女和任性的少女——在塞勒姆这个故事里也举足轻重。占据绝对数量的被告女性中迸发出令人不安的女性力量,塞勒姆的故事包含了对这种力量不言而喻的敬意。一群被剥夺了公民权利的年轻女子引发了这场危机,展现出谁也无法遏制的力量,至今仍令人惶然。女性身处险境的故事转变为有关险恶女人的故事,或许与这种力量有关。”(第8页)应该说,这是对女性力量在历史上的真实作用的一种重要的研究视角。

究竟是什么引发了最初对巫术的恐慌?在所有的传说与故事版本中,究竟有多少是与现实真相有某种联系?不安全感和阴谋论是在猎巫运动中人们普遍存在的心情:“谁在阴谋暗害你?你会是个巫师,自己却浑然不知吗?无辜的人也会有罪吗?夏末时分,人们不禁想问,还有人会自认为安全无虞吗?”(第3页)要知道,卷入这场猎巫运动的镇上居民和村民并非愚昧的没有文化之徒。这些来自英格兰的新教徒有信仰、有追求、有善于思考的能力,更重要的是他们在公共政治生活中有独立的意志和行动的能力,例如那些塞勒姆村的村民懂得争取成立自己的社区机构,并为此展开游说活动;他们以严谨的逻辑对镇政府要求他们承担武装守护镇子的任务提出异议;1672年这些村民争取使村子成为独立教区的游说使他们有了自己的牧师,但是村民们会通过投票决定是否为他们的新牧师运送柴火,而且对牧师的布道工作与付给他们的报酬也有协商和申请裁决的行动;关于公共慈善,村民提出如果他们施舍穷人,镇里能否免除他们的公路养护费……。所有这些,可以说明陷入猎巫运动的狂热漩涡中的塞勒姆人也是有文化、有知识的人。但是有经验的读者也会注意到一些与猎巫狂热不无联系的因素,比如一位卷入巫术案的牧师说这些新教徒来北美殖民地追求的是“更纯洁而没有危险的信仰”,他们相信宗教改革不彻底,英国国教也不够纯粹,他们打算在北美完成改革;又比如曾有个游客宣称新英格兰人“无论讨价还价,还是开玩笑,最后都必然要背诵一段《圣经》,虽不无夸张,但也离事实差不太远。“这些早期的现代美国人能在《圣经》的文本及意象中思考、呼吸、做梦、自律、易物和发呆痴想。”(第4页)也正因为这样,“在整个新英格兰,很难找到不相信超自然事物存在的人,超自然现象同撒旦一道渗透进他们的文化当中。”(第6页)追求宗教的纯洁性很容易导致对外来思想的不宽容和排他性,同时也必然产生对内部出现异端思想的高度警惕,当外部环境变得动荡、危险的时候,对内部的防范就越加严苛。知识和文化在狂热的信仰和强烈的排外思想面前无法减弱不安全感和阴谋论,也根本无法阻挡极端行为的发生。

塞勒姆的猎巫运动只是北美殖民地历史上的一段恐怖时光,在这九个月中发生的悲剧故事让当事人饱受痛苦煎熬,然后就迅速被遗忘和尘封。然而时间过得越久,它反而重返人们的记忆之中,甚至在现实政治之中仍然可以看到对事件本身的处理——在公元2001年的万圣节由官方正式宣布撤销对三百多年前六名女巫的控罪——这种在时间上的延续性实在超出我们的想象。

在塞勒姆发生的猎巫运动从历史语境来看当然有很多原因,如作者所列举的:塞勒姆在移民代际、男女、贫富、教派和阶级等方面的种种冲突;从英格兰带来的地域敌视;食物中毒事件;严寒气候下的宗教狂热;青少年的歇斯底里;欺诈、税收及阴谋;政治动荡;印第安人的袭击及其带来的创伤……。(第3页)毫无疑问,在猎巫的背后是政治,正如不断有人提醒说:都是政治啊,笨蛋!被视为巫师的女孩都来自一个强烈要求自治的村庄,一个自身还在痛苦挣扎中成长的殖民地。多年来,英王都想要强化其在新英格兰的权威,而马萨诸塞的领袖前不久才颠覆了它。他们既希望英国人保护他们免遭印第安人的劫掠和法国人的诡计,但同时也憎恨英国的干预和监管。由此而产生的焦虑会对1692年的事件起到一定作用。(第9页)在这些宏观的社会原因之外,微观的人际关系或许更能解释揭发与搜捕运动中的细节、偶然性与神秘感:“塞勒姆的村民也在搜寻这些‘罪犯’,试图解释是什么引得携带逮捕令的治安官来到这里敲打房门。对于将犯罪归因于巫术这种神秘现象的思维模式,村民们不比我们了解多少:它涉及借贷纠纷、交头接耳的憎恨、长期累积的怨恨,以及几乎被遗忘的厌恶情绪。甚至在当时就有人清楚塞勒姆这个故事背后另有玄机,其潜台词就像莎士比亚笔下的玩笑一样让我们捉摸不透。”(第3页)在这方面,希夫讲述故事的方式的确比通常的历史写作文本更能引领读者进入这种微观的、人际的历史现场,问题是需要读者有足够的耐心和记忆力。

斯泰西·希夫在接受美国媒体采访时谈到,今日社会与塞勒姆的共鸣让她感到惊讶:“我们用不同的方式解释世界,但是我们确实经历了和塞勒姆居民同样的焦虑。我们只是以不同的方式解释它。这些人与我们生活在一个截然不同的世界中,但使他们感到烦恼与不安的,与使我们心神不宁的事情并没什么不同。”她在书中没有忘记提醒我们,历史上猎巫政治的阴魂未散:“我们可以从现代人的角度解释一些困扰十七世纪新英格兰人的事物,但仍有些无法解释。我们自己也曾相信许多事物——牙仙,冷核聚变,吸烟的好处,免费午餐——最后发现它们并不存在。我们都怀有荒谬的信念,只是还不清楚到底是哪些。此外,众所周知,我们更喜欢阴谋而非事实;我们否认眼前的证据,赞成虚妄的想法;我们以理性之名行疯狂之事;我们极易从正直坦率滑入自命不凡;我们将私人恩怨投入公共水井;我们沉浸在小小的错觉之中。我们都相信别人除了整天暗算自己,就没有别的事情可做。十七世纪的世界看上去让人无法理解,可与自动化、透明化、不断程序化的现代世界并无二致。”(第7页)看似有点夸张,实际上很多是可以验证的真相。

事实上,塞勒姆成为一个富有刺激性的政治隐喻,把所有的恐惧、监控、逼供,或者漠视人性和权利的行政措施或怀有各种功利目的的矫枉过正,以及把所有被煽动起来投向质疑者、异议者和不合作者的盲目仇恨和无情暴力,都统统打上了“猎巫”的印记,使之成为历史长河中新的污点。只有认识到这一点,我们才能理解希夫在采访中最后说的这句话:“实际上,塞勒姆最后成了对体制的批评。我希望《猎巫》能以同样的方式影响读者,鼓舞人们捍卫正确的事情。”

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)