过去的两周里,纪录片《矿民、马夫、尘肺病》始终盘踞豆瓣电影“一周口碑榜”榜首, 导演蒋能杰也经历了近期最忙碌的一段时间,“拍了十年纪录片,曝光率加起来没有这一部高。”

在这部纪录片的豆瓣页面上,被顶到最高的一条短评是蒋能杰本人在3月8日写的。“我的新片,拍摄的是我父母家人,老家亲戚很多得尘肺病……”他留下自己的微信号,请想看的人联系他;并且手动给每一位标记“想看”这部影片的人发私信。

有网友发现了这位蹲守豆瓣的导演,近乎行为艺术的做法使这部小众影片获得了意料之外的关注。大家口口相传,这部原本在豆瓣上并无评分的纪录片,截至发稿时有1.2万人标记“看过”,5.9万人“想看”,评分8.6分。4月5日晚,上海大学生电影联盟组织《矿民、马夫、尘肺病》观影,这场由同济、复旦、交大、财大四校电影相关社团举办的线上活动吸引了近7000观影人次。

《矿民、马夫、尘肺病》拍摄于湖南湘西南的村庄,导演蒋能杰的家乡。那里经济不活跃,为了生计,上山开矿是为数不多的选择之一。矿工下矿井没有防护意识,多年后,许多人得了尘肺病,蒋能杰的家人也不例外。片子从2010年拍到2018年,直至跟拍的尘肺病主人公赵品凤去世。

影片火了之后,许多人加上蒋能杰的微信,要给他发电影票钱,也有不少人咨询给尘肺病人的捐款事宜。百度网盘官方微博放出纪录片链接,表示提供版权保护和曝光支持,欢迎更多小众电影人来“网盘上映”。

4月7日,蒋能杰发朋友圈说,通过各路打赏,这部纪录片已经有超过10万元的“票房”,除了偿还部分拍片欠下的债务,还能补贴正在创作的其他公益纪录片后期。

我们近期连线采访了蒋能杰导演,以下是他的口述。

导演在线做“客服”,纪录片意外走红

我是上周末(3月底)发现片子突然受到了很多关注。事情发生得很快,也很意外。起初是微博上有人转了这部影片,大意是吐槽小众电影人太不容易,导演自己蹲守在豆瓣上,被很多网友注意到了。

我在豆瓣上其实不是第一次,但过去做得不多。早些年小众电影的放映渠道还比较多。

我在网上留下了我的个人微信号,很多网友来加我微信,要片源、向我提问、还有人给我打赏。最近我一直在做“客服”,两个微信号都已经加满,只好请他们加我太太的微信。现在来自各个渠道的打赏已经超过十万元,基本能还上之前拍片欠下的债务,非常感谢大家的帮助。

片子为什么能火?我觉得一是因为疫情下的特殊时期,大家不能去电影院,也不出门逛街,只能在家抱着手机。很多好电影又撤档了,正好有这部作品,就推一下。也可能是院线电影看多了,换个口味,觉得纪录片更真实。

这对我来说当然是好事,拍纪录片就是希望能发声。只有被人看见,社会问题才会被意识到,这是改善和解决问题的前提。我拍《矿民、马夫、尘肺病》,就是希望提高社会对尘肺病的关注度,重视这种职业病的预防,改善尘肺病人的境遇。

“副产品”是免费为尘肺病人拍遗照

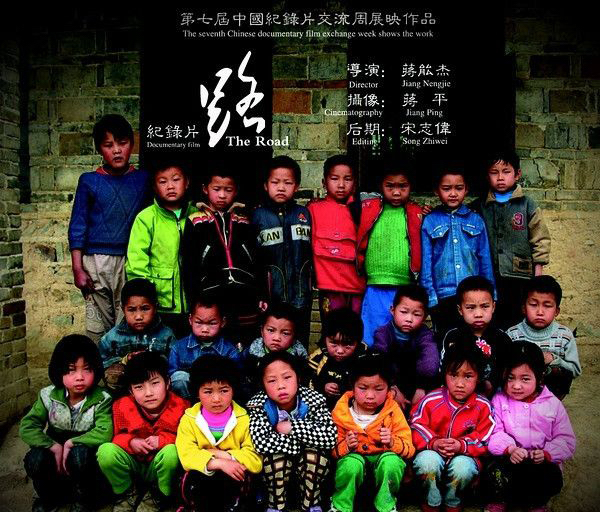

我从2009年开始拍纪录片,第一部作品《路》拍乡村儿童,其实就是拍我小时候生活的村子。那时候撤点并校,村里的学校被裁撤,孩子们要集中到镇上上学,来回交通很不方便,我就想用纪录片反映这种情况,希望能保留我的母校。

我们拍片子是好几个题材同时进行的,哪个题材找到钱了,就可以先拍,光盯着一部拍的话经济上承受不了。纪录片都是长时间跟拍的,也不能一直守着,中间要去拍点商业视频,做点挣钱的东西,再回来拍。

《矿民、马夫、尘肺病》从2010年开始拍,一直拍到2018年主人公赵品凤去世。

前四年其实没有明确的目标和构思。我亲戚在老家开矿,片中矿民小刘是我堂弟,马夫蒋美林是我爸。我们那里是矿区,经常发生矿难,我外公就是1992年因为矿难去世的,那时我才7岁。总之我觉得这是一个值得记录的生态。但是当时并没有尘肺病预防的概念,连我下矿井都没有戴口罩,更不要说其他人了。

到了后面四年,我有意地聚焦尘肺病群体,因为很多矿工后来都得了尘肺病。我爸得过肺结核,我二叔、三叔都得过尘肺病,程度不同而已,有些是中期、有些是晚期。当时我们走访了十几个尘肺病人家庭,也算半个志愿者,有些尘肺病人想拍遗照,我就给他们拍,然后免费送过去。因为他们没钱拍遗照。

我在片中拍摄的这个家庭也是有选择性的,我们认为赵品凤的家庭比较特殊,他的妻子有智力障碍,子女还没长大——这是最可怜的,因为子女还需要开支,而尘肺病人大多是丧失劳动能力的。他不但挣不了钱,还得花钱,治疗费用大部分报销不了。不过最近几年报销比例有所增加。根据我们的经验,主人公的寿命可能不会太长,我们对他的去世是有心理准备的。只是我们没有想到,他最终去世只是因为村里停了一次电——夜里氧气机停了,人就这样走了。

老家很多矿场现在关停了,一方面是出于安全考虑,一方面也因为矿价太低。铁矿价格最高时一斤十元,后来降低到四元、五元,开矿不挣钱了,物价又升高,自然就开不下去了。矿民小刘后来做了快递员,成了进城务工的一员。但是我想,假如矿价再涨,那一定还会有人去冒这个险。而且,别的地方还有很多挖煤、挖矿的,还有其他工种的一些工厂,比如石材打磨、瓷砖等等,同样是尘肺病的温床,这件事并没有成为历史,悲剧还有可能重演。

我父亲主要是赶马运送物资。他在1990年代就查出了尘肺病,干不了重体力活,弯腰洗个碗都很难受。他十几岁就出去开矿,后来得了肺结核就很注意,没下过矿,也戒了烟,所以身体保养得还算好。下矿是最危险的,除了尘肺以外,放射性元素对人体的伤害也特别大,如果在矿洞里待得久的话。

这部片子我父亲也看了,他觉得还可以。不过他担心我会遇到一些麻烦,希望我删减一些内容。我保留了我认为应该保留的。我的成本也不高,也就不需要为了收回成本而去妥协。拍摄到后期制作时是一些朋友私下资助我,现在的打赏算是补贴了前期的一些支出。

要说尘肺病人的生存状态有没有好转,这不是我能解决的问题,我不掌握数据,更不是发言人。我做的是记录。不过,在我拍摄的地方,当地政府近年采取了一些补救性的措施,镇上对尘肺病晚期的病人做了统计,当地公务员朋友发照片给我,说我反映的问题他们已经在摸底。他们还安排病人分批到市里的医院接受免费治疗。自费报销比例比以前好。这是最近几年的情况。遗憾的是,我们的主人公已经去世了。

“拍纪录片是追求自由的一种方式”

4月5日我参加了同济大学、复旦大学、上海交通大学以及上海财经大学四所高校电影协会在线上发起的映后谈,有要从事电影行业、想成为小众电影人的年轻学生询问我的建议,我说我其实不太支持。

小众电影不好“玩”,我走了十年,知道这条路太不好走。现在拍小众电影的人越来越少,影展也少了,自娱自乐的空间都所剩无几。如果不了解现状,频频碰壁,最后可能就彻底放弃。我的意思是让他们做好心理准备。我当然希望外部环境越来越友好,有良性的循环,我也希望能推动一些改变。

我的联系方式都是公开的,恶意攻击、扣帽子的人也有,我不太看,不过有网友会在微博上跟他们辩论。现在我忙着做“客服”,过段时间我就该干嘛干嘛,接下来还有两部公益片进入后期制作。至于我们呈现的问题,该谁解决就谁去解决,我只是个拍片的,接下来还是去创作。

我拍留守儿童、抗战老兵、尘肺病人,正在进行后期制作的两部片子拍的是心智障碍(自闭症)儿童和性少数群体。有人说他们是边缘群体,其实这些群体都很庞大,不应该被边缘化、被遗忘。尘肺病人据统计有600多万,将来我们回望今天社会的高速发展,不应该忘记这些群体做出的牺牲,应该为他们留下一些资料。哪怕它的商业价值不高,但它是有文献价值的。

选择这样的拍摄对象,最早是因为成长环境的影响,我出身于乡村,自己就是留守儿童,小时候父母在外面打工,对乡村题材自然比较关注。后来很多人知道我是拍公益题材的,就陆续有公益机构找我,他们能提供启动资金,虽然不多,但是能够帮助我把事情做起来。他们也会协助拍摄,帮忙联系愿意出镜的拍摄对象。

创作的投入主要是时间上的,所谓记录,就是事件发生时你要在现场,开机、站位、记录。拍广告片可能需要技术,拍纪录片需要敏锐性,需要审美。剪辑、后期如果不具备敏锐性的话常常会把精彩的东西减掉。

要说对纪录片的市场怎么看,坦白说我没有信心。有信心我不会这么干,这是被逼无奈。我作为创作者,希望作品跟更多人见面,传播才有价值。但我也不太擅长取巧,通过拍摄剪辑去迎合观众、规避风险等等。所以我要低成本运作,不想让资本绑架我。

在生活中我是很俗的一个人,我说过,我也就是在作品里装一下清高。平时有商业片找我,有钱挣,我也会乐此不疲地去拍,拍婚礼也乐意。首先要能活下去。但拍纪录片是我追求自由的一种方式,是我的理想。如果钱的介入会影响我的表达,我会很谨慎。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)