年尾岁末,又到生肖更替之时。动物富含文化蕴意,被人们赋予了不同性格,这在世界各地都很普遍。就中文世界而言,《西游记》中刻画的猴、猪、牛、马等经典形象早已深入人心。毫无疑问,《西游记》是学者和文学爱好者绕不开的话题。2020年出版的《<西游记>新论及其他:来自佛教仪式、习俗与文本的视角》(博扬文化)一书可谓近年来《西游记》研究的力作,该书汇集了文学、佛教、善书及民俗等不同领域研究者的最新成果,许多论证颇具新意,如:目前存世刊印年代最早的世德堂百回本《西游记》的编订者不可能是吴承恩;唐僧不是历史上的唐玄奘;《西游记》不止是供世人阅读消遣,其故事框架和部分文段与超度亡者有关……本文兹摘录若干书中观点,供读者先睹为快。

《西游记》的一大贡献是塑造了一个鲜活的猴子形象,在世界范围内,只要提起“中国有一只猴子”,很难不让人联想起《西游记》中的孙悟空。对于大众而言,西游故事中最令人印象深刻的部分,是孙悟空从大闹天宫到降妖除魔的种种打斗情节。孙悟空法力无边、神通广大,他不但成为万千读者儿童时代的偶像,甚至也成为享受一方香火的神灵。复旦大学中文系许蔚教授分析了《西游记》小说出现前后的猴神崇拜现象。俗语云“神仙本是凡人做”,那么猴子是如何像人一样被当成神的呢?虽然早在明代小说普及之前,作为外来宗教的佛教中已经出现了猴头人身持刀的人格化形象,但是这与后来西游故事中的猴行者仍有较大差异。中国文学传统中不乏与孙悟空花果山修炼成精的情节更相近的桥段。如唐传奇名篇《补江总白猿传》中,修炼成精的千岁白猿也能像人一样。它穿戴衣服,“长六尺余,白衣曳杖……著帽,加白袷,被素罗衣”,甚至还能与人类女子发生性关系,“拥诸妇人而出”。这种唐传奇中的形象或许与穿人类衣服、说人话的孙行者更为接近。在小说出现之后,福建、山西、河南和山东等地都陆续出现了供奉齐天大圣的庙宇。直至今日,孙悟空在这些庙宇中仍然享有香火,受人顶礼膜拜。这样的信仰甚至还衍生出了一系列经文,我国各地及海外华人中至今仍有信众念诵《齐天大圣经》一类的经文。孙悟空已不再只是文学形象,而且进入了人们的日常生活。

今日福州的齐天大圣庙 张继州摄

上海师范大学侯冲教授和杨天奇博士通过对比《西游记》百回本小说与佛教文献,对唐僧西天取经的故事有了新的解读。首先,唐僧不是玄奘。虽然今日人们普遍把唐代伟大旅行家、翻译家玄奘法师视作西游记唐僧的原型,但是小说中的唐僧与历史上的玄奘在家庭出身、师承、取经时间节点等方面均有较大出入。对比《西游记》与《大慈恩寺三藏法师传》,会发现除了二者出家前都俗姓陈之外,再无共通之处。在早期文献中,也难觅将玄奘法师称作“唐僧”的说法。

抛开身世细节,玄奘与唐僧的形象也完全不同。玄奘法师的主要贡献在于翻译佛经,他以精妙的逻辑思维和思辨智慧著称,被尊为汉传佛教法相唯识宗的祖师。《西游记》中唐僧明心见性的佛学素养简直不及格,定力很差,遇事喜欢抱怨。当然,我们不能苛责唐僧不务正业、不习佛法。从明代的佛教政策来看,僧人本就是分工明确各司其职的。明初洪武十五年,太祖朱元璋整顿佛教,诏谕曰:“佛寺之设,历代分为三等,曰‘禅’、曰‘讲’、曰‘教’。其禅不立文字,必见性者方是本宗;讲者务明诸经旨义;教者演佛利济之法,消一切现造之业,涤死者宿作之愆,以训世人。”侯冲认为,小说中的唐僧显然不是明心见性的“禅僧”一类,而是专门负责操办仪式,“涤死者宿作之愆”的“教僧”。按照小说中的描述,唐僧“佛号仙音,无般不会”,而唱腔优美正是仪式必备的。在取经路上,唐僧也不忘应邀超度亡者,如第十三回唐僧去猎户刘伯钦家中做法一日,结果“伯钦的父亲之灵,超荐得脱沉沦”,可见其业务能力颇高。再看小说中唐僧的形象,毗卢帽、袈裟、锡杖三件套。这些不是现下我们在禅寺中能看到的常见打扮,而是教僧们举行度亡法事时的特有装束。

当代佛教超度仪式中头戴毗卢帽、手持锡杖的法师与《西游记》中的唐僧形象

《西游记》中不乏这般细致的刻画,作者或许不仅观察过“教僧”,而且对他们仪式中所用的文本都很熟悉。这点从百回本《西游记》中出现的词句可以看出。小说第八十五回孙悟空所说“佛在灵山莫远求,灵山只在汝心头。人人有个灵山塔,好向灵山塔下修”一句脍炙人口,但侯冲发现,这句话并非佛经中所言,也不是高僧大德的开示,而是出自教僧们常用的《销释金刚科仪》等仪式文献。

难道吴承恩热衷于钻研佛教道场,所以写出了这样一部《西游记》?历来不乏研究者质疑吴承恩并非百回本《西游记》的作者,本书中台湾地区学者王见川教授的文章提供了一种令人耳目一新的论证思路。他认为百回本《西游记》在内容上具有劝善教化精神,故而多次引用《明心宝鉴》一类的善书。《明心宝鉴》是知名的劝善启蒙读物,自明初问世遍风行东亚,韩剧《大长今》和《来自星星的你》中都出现了该书的身影。百回本《西游记》里“一饮一啄,莫非前定”一语在当下十分流行,王见川发现这句话源出于万历十三年(1585)御制版的《明心宝鉴》。现存的世德堂百回本《西游记》为万历二十年刊刻,但学界对于该版本最早的刊刻时间向无定论。不过万历本《明心宝鉴》的刊刻时间较为确定,以此作为侧证,可知百回本《西游记》最早也是形成于万历十三年之后。彼时吴承恩已经过世,他不可能是百回本《西游记》的作者。

韩剧《来自星星的你》中,都教授抽出一册《明心宝鉴》

小说中的唐僧为什么要去西天?侯冲指出,其中原因自然不是为了译介佛典,而是为了举行“水陆法会”以超度亡魂,这一目的贯穿西游记首尾。小说前段,在孙悟空被压到五行山下和唐僧奉旨取经的剧情之间,有第八到十二回讲述了取经的原由:泾河龙王违背天条,魏征梦中斩龙。龙王鬼魂将太宗皇帝纠缠至地府,李世民答应龙王举办“水陆法会”超度他,这才得以离开地府。返还阳间之后,太宗皇帝请唐僧举办水陆法会超度。不过在法会现场,观音忽然现身,指出法会上念的经是“小乘教法”,不能让亡者得度升天,只有派人到西天取来“大乘经”,才能消灾度亡。于是唐僧前往西天取经,至此西天取经的故事正式开始。小说结尾,太宗也确实用取回的大乘经举办了水陆法会。

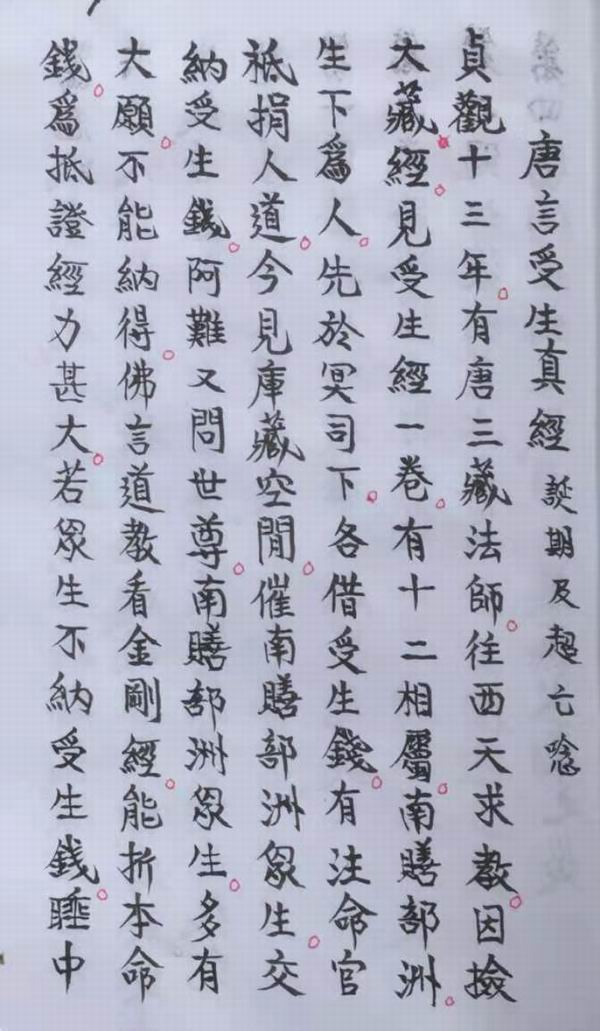

李世民在游地府的旅途中,遇到自己登基之前杀戮的草莽英豪和众王子头目的魂魄,受阻不得前行。他的解决办法显得十分亲民,既没有用人间帝王的态度压迫阴间百姓,也没有让冥府实权人物崔判官出面呵斥众鬼,而是选择用钱财来换取这些冤魂的宽恕。开封人相良在地府中寄存了十三库的受生钱,由崔判官作保,李世民借了其中一库金银用于抚恤众鬼魂,还阳之后派尉迟敬德去开封还钱。为什么会有活人在冥府存钱?四川大学历史文化学院韦兵教授分析了《西游记》小说与“寿生钱”习俗。寿生本作“受生”,注受生命之意。古人相信人能来到世间得到生命是由于向冥司借了寿生钱,以此为资本才得以在阳世生存。贵贱寿夭取决于带来世间的寿生钱有多少,所以相良会为下一世能够享福而提前寄存寿生钱。寿生钱一旦消耗殆尽,人就会生病死去。13世纪的黑水城文献中已有《佛说寿生经》一类的佛教经典教导人们还寿生钱。《西游记》小说中出现此类情节,或许是受了佛经的影响。不过当《西游记》在明代风靡之后,连原有的《佛说寿生经》也变了样子。在后来明清时期的《寿生经》中,明确标出此经是唐僧从西天取回的;相关的仪式用书和宝卷里,更是多出了太宗入冥游地府的故事。《佛说寿生经》仅存汉文本而无梵文本,可见绝非“佛说”,是知名的伪经。所以后期的《寿生经》自述是唐僧西天取回的“真经”,以此获得一种信仰层面的合法性。

当代四川地区的《寿生经》,卷首标明太宗派唐僧去西天取回此经

除了小说和佛经互动的情况之外,小说与戏曲的相互影响也是文学史上的常见现象。辽宁大学文学院胡胜教授发现,当百回本《西游记》普及之后,各地目连戏中的西天取经剧目都出现不同变动。唐太宗入冥和三藏取经的故事被拼接在一起,置于同一剧本之中,这显然是受百回本小说影响的结果。世德堂本是现存最早的百回本西游记,但在此之前,唐僧师徒西天取经的故事已广泛存在于各类文学体裁中。在百回本《西游记》诞生之前的目连戏中,这些故事是分开上演的。胡胜分析了泉州傀儡戏班所用的《三藏取经》抄本,该戏的师徒四人里并没有沙和尚,而是被“深沙神”代替,他曾试图劫掠唐僧,后被观音收伏,化作白马。此外,著名的二郎神也加入了取经队伍,他的经历和小说中的猪八戒十分相似,因调戏玉女被贬下凡帮助取经。该戏内容上与百回本《西游记》颇为不同,它直接取材于比明代小说更早的《大唐三藏取经诗话》和其他宋元杂剧,掺入并保留了不少更为原始的西游故事题材。

同样是在百回本小说出现之前,北京大学中文系左怡兵博士关注的是元明时期平话中的西游取经故事。平话西游记为后来百回本《西游记》的成功改编提供了厚实的基础性素材。这些平话文本虽已残缺不全,但是其中内容已保留在许多彼时佛教斋供仪式所用的科仪本中,如《佛门取经道场》等。这些仪式用书为适应展演,多采取十言唱词的形式。当然,作为早期文本,其中的取经故事情节自然与世百回本中有些许不同。例如,这些早期文本中唐僧师徒西天取经大约耗时六年,到百回本小说中,唐僧已是一去“一十四遍寒暑”了。又如,车迟国斗法是《西游记》中的名场面,作为反派的车迟国国师在佛教斋供科仪本中只有一人,名为“白眼仙”;而在后来通行的百回本《西游记》中,车迟国师已是虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三人。

车迟国师

当下的经典小说和影视时常会衍生出同人改写作品,这种现象在古时也是存在的。在百回本《西游记》出现之后,也不乏相关的改写之作。辽宁大学文学院赵毓龙教授分析了清乾隆年间扬州文人金兆燕创作的《婴儿幻》传奇。这一同人作品将《西游记》小说中的红孩儿单独拎出来作为主角,改写演绎成新的文本。在后百回本时代,人们如何接触西游故事?考虑到明清时期的识字率,并非人人都能流畅地阅读小说,看戏听曲才是大众喜闻乐见的。金氏在重写西游故事时着力于将之搬上戏台。他本是仕途不顺的落魄文人,回到故乡扬州之后浸润于当代兴盛的剧坛,与不少艺人有深厚的友谊,且对戏台演出十分精熟。神魔小说的主要吸引力在于“斗法”,拥有三昧真火的红孩儿与孙悟空大战的桥段是《西游记》中的名场面,也最具舞台效果。金兆燕将红孩儿的经历改编成戏剧,足以带给观众感官享受。百回本小说出现之后,各种西游同人戏剧频出,我们或许不能将这些改写之作简单归结为经典小说影响下的产物。今人动辄以捍卫经典之名斥责同人作品,将“改编不是乱编,戏说不是胡说”作为口号。殊不知经典原著被按照特定媒介的艺术传统进行重构并被新时代接受的过程,本就是十分值得关注的文化现象。

今人了解西天取经的故事或许是通过影视作品与网络游戏,在屏幕普及之前,百回本小说的影响力无疑巨大。但是《〈西游记〉新论集》中的研究表明,还有很多在百回本体系之外的西游故事,它们的出现时间或许更早;作为应用文本,它们被历代的展演者们反复传抄使用,从而传承至今。现在,我们仍能在乡间的丧礼上、烟火缭绕的神祠中,以及喧闹的戏台上,直观地接触和感受它们。不同体裁的文本为人们理解西游提供了不同径路,它们中的有些甚至更接近西游故事的本来面目。

此外,书中还有不少精彩论述,限于篇幅笔者无法在此一一展开,留待读者自行发掘。据悉,为方便更多读者购买和阅读,该书计划于增补修订之后在今年由广西师范大学出版社再版,发行名为《〈西游记〉新论集》的简体字本。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)