【编者按】

《离题》是澎湃人物新开的记者手记栏目。所谓“离题”,是写在报道之外,也是记录报道未能穷尽之处。有一篇报道从0到1的过程,也有故事背后的故事,还有报道者的一些沉思。

第一篇手记来自《刺死霸凌者》的作者张小莲。这篇报道在上周刊出,引发了关于校园霸凌问题的巨大讨论。

我还是个学生的时候,看过一篇报道,讲一个长期被霸凌的少女最后也沦为霸凌者的故事。我更愿意理解为这是一个弱小的善在绝望中溃于强大的恶的故事。当然,长大后的女孩醒悟过来,真正能庇护自己的并不是恶,而是强大。

成为记者后,我一直希望能针对校园霸凌做点什么,始终没有合适的机会。

今年6月初,我偶然看到林丽鸿律师的微博,查阅去年的报道后,觉得这个案子仍有讨论的空间,值得再做。

刚开始,我的想法并不聚集于案件本身,更希望去关注这场校园霸凌背后的那些少年,以及被“一死一伤”的结果影响的两个家庭。

但实际操作起来比预想的困难得多。

【一】

7月中旬,在一个阴沉的傍晚,我从瓮安县城打车去死者李小东老家。山路颠簸,晃得我头晕,约40分钟后,司机告诉我到了。下车后,我发现这里两面环山,中间一片田野耕地,村屋聚散其间,总之,一眼望去便知不是富饶之地。

要是运气好顺利找到李家,或许能等到李父下班回来,见了面总能说上两句。可惜我问的第一个村民正好是李小东的伯母,去年记者到访时也是她接待的。

李小东老家。

李小东老家门上贴着瓮安县公安局送的对联。

一听李父的名字,她立刻机警起来,把我带到她家,问我是不是陈家派来的,是不是想把赔偿金要回来。我说不是,我只是想来了解李家这几年的生活状况。她不以为然,说去年的记者也是这么讲的。

站在媒体的角度,当然希望两家能放下仇恨、好好生活,但事实上舆论的不平衡只会适得其反。失去独子的李家是不被理解和同情的那一方,接受采访对他们并无益处,只会徒增伤心和压力,甚至仇恨。

可是作为记者,我又必须努力让报道尽可能平衡。

所以在伯母向李小东父母报信后,我恳求她让我跟他们说几句话。李父在电话里恶狠狠地说等陈泗瀚出来要杀了他,我急忙规劝,“但这不是会害了您自己和家人吗?”他不理会,又强调了两遍,我一时语塞,愣了几秒,电话随即被挂断。

尽管我知道这可能是气话,但还是让我有点惊怕,心里隐隐自责,是不是我的到来激怒了他。

我想知道伯母对这个案子的看法,她说她不清楚,我把判决书认定的案件经过念给她听,她没说什么。我接着说了句,其实双方都是受害者。她立刻大声反驳:“他家还有条命在!”

其间,李父李母轮番给伯母打了几通电话,究竟是在询问我的底细,还是传递某种指示,我不得而知。但我想,他们此刻的心情大概是不安的。是我打破了他们的平静,如果他们已从某处获得平静的话。

这平静,可能来自女儿的争气和孝顺,听伯母说,李小东姐姐正在念大学。可能是生活压力的减小,30多万的赔偿,足以在县城买一套房。也可能是抖音上的宣泄表达,李母上传了700多个作品,内容多为歌曲和风景,偶有搞笑视频,但只有在少数的共同出镜自拍里,两人才会罕见地露出笑容,看得出来,他们夫妻感情不错。

在伯母的指引下,我找到了李家。那是一栋陈陋的瓦砖房,门前停着一辆似乎很久没骑的摩托车,还有一只土狗向我吠叫,这引起了邻居的注意。邻居端着碗吃饭,告诉我,李父在茶园打工,还没回来。

此时,李小东的奶奶闻声也端着碗饭从屋里走出来,邻居及时地收了声。我上前问奶奶,她用三个字回答我所有问题:“不知道。”不久便回了屋,门窗紧闭。再一看,邻居也早已进屋关了门。

我又回到伯母家,跟她闲聊起来,她问我能不能报道下她家的困难,她丈夫四年前出车祸后得了癫痫,小儿子的手也有点残疾,她自己有哮喘风湿,家里每个月拿700元低保,“米不够吃”。

去年李父曾对谷雨表示,家里没有一个坏人,他也从没听过儿子和人打架的事,自己平时对儿子“严加管教”,有次甚至把一根棍子打断了。

教育孩子对这个小学没毕业的父亲来说,也许有观念上的误区,或者想不到更优解的无奈,只能采取这种他自己也多半经历过的粗暴方式。这是否影响了李小东的性格和处事,父亲对他的了解又有多少,仍是一个疑问。

但我几乎可以确定,事发当天陈泗瀚被群殴两次后继续面临威胁时,仍不敢告诉家长和老师的心理,多少跟他的成长经历有关。

【二】

陈善坤原来在开阳县打工,半个月回来一次,陈泗瀚从小被妈妈和外婆带大。

小时候,李荣惠会在下午上班前把他从幼儿园接出来,放在外婆家,下了班又去外婆家把他接回来。陈泗翰去瓮安读书前,从没离开过她一天,他的一举一动都在妈妈眼皮底下。

小时候的陈泗翰。

小学有一次,陈泗瀚放学后去同学家玩,忘了时间,李荣惠急得到处找,后来天快黑了他才回家,一进门看到她,就自觉跪下认错了。

李荣惠倾注了很大的心血在儿子的养育上。从陈泗翰开始写作文起,老师有什么教科书,她都有一份。但面对初中知识,她就无能为力了,检查作业也不知对错,只能坐在一旁,看他的字写得整不整齐。

陈泗翰的奖状。

初一陈泗瀚在福泉读了半年,期末考了489分,班级第一。李荣惠很惊讶,觉得这个班整体学习不太好,于是决定把他送去瓮安读书。二伯和二伯母的文化高一些,而且表哥表姐也在那儿,学习上可以互相照应。

几乎每个周末,李荣惠都会去瓮安看他,并且每周跟老师通两个电话,了解他的在校情况。出事前两天,班主任告诉她,陈泗瀚今天迟到了两分钟,她马上打电话问,说是睡过头了。

事发当天,陈泗瀚也起晚了,他怕迟到,没吃早餐直奔学校,上完早自习再去食堂,然后遇到了李小东。

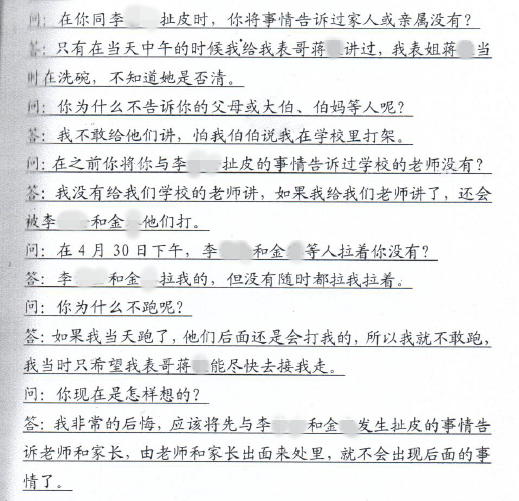

第三次讯问时,警察问他为什么不告诉父母或伯父伯母等人,他回答说:“我不敢跟他们讲,怕伯伯说我在学校打架。”

他向我解释了另一个想法:父母离得太远,就算告诉他们也不能解决什么,只会让他们担心。他被伤后还让表姐不要跟家里说,只是没想到自己伤得那么严重。

李荣惠第一次也是唯一一次被老师叫去办公室,是在小学四年级时陈泗瀚的同桌戳到了他的眼睛,“天啊吓死人了!”陈泗瀚还在为同学说话,叫她别找对方家长,怕家长会打同学。

在林律师眼里,陈泗瀚是她见过最有礼貌的当事人,第一次见面就给她鞠了一躬。而他表达的第一个诉求,就是希望不要连累到班主任,也不要追究学校的责任。

孩子从小到大的听话懂事,让陈善坤夫妇更加意难平,怎么也想不通。

“假如换过来,我家孩子被他家杀死了,我们该怎么办?谁为我们做主?如果陈泗瀚当时找了个巷子去躲,耽误了那20分钟的抢救时间,我们去哪里找孩子?”

但是没有假如。眼前的事实就是对方死了,自己的孩子还活着。他们可以去质问金威的家长,却不能去苛责李家的过错。

大约2014年年底,听说李小东父亲生病了,李荣惠和姐姐拎着水果去看他,他始终冷着一张脸,不说话。等他打完吊针,李荣惠把水果放在摩托车上,他说不要,把水果挂在树枝上,骑车走了。

2015年清明节,陈善坤夫妇带着两朵花去了公墓,挨个找了半天,才找到李小东的墓。李荣惠一边烧纸,一边恳求逝者托梦,让他爸妈放陈泗瀚一条生路。

除此之外,这对伤心无措的父母,不知道还能再做些什么。

儿子刚入狱那两年,陈善坤头痛得厉害,他曾灰心地对儿子说:“我如果有什么闪失,你一定要撑住,爸爸不可能照顾你一辈子。”近似于交代后事了。此后每回写信,每次见面,儿子都要问他的状况。

李荣惠后来去学了太极,静心之余,也想把身体锻炼好,别像丈夫一样病倒了。她不想给孩子任何压力。

有段时间她不敢跟丈夫说话,怕他忍到极点,一触雷就爆发了。丈夫曾对此不满,怪她不跟他交心。其实她也很难受,需要调节自己的情绪,已无力承担另一份同样的痛苦了。

我和他们见面的第一天,采访到将近11点。李荣惠送我回酒店的路上,又跟我说了一个多小时的话,我当时已经很疲惫,止不住地打哈欠,但始终没有打断她。我知道,她心里憋屈了太久,太需要倾诉了。

【三】

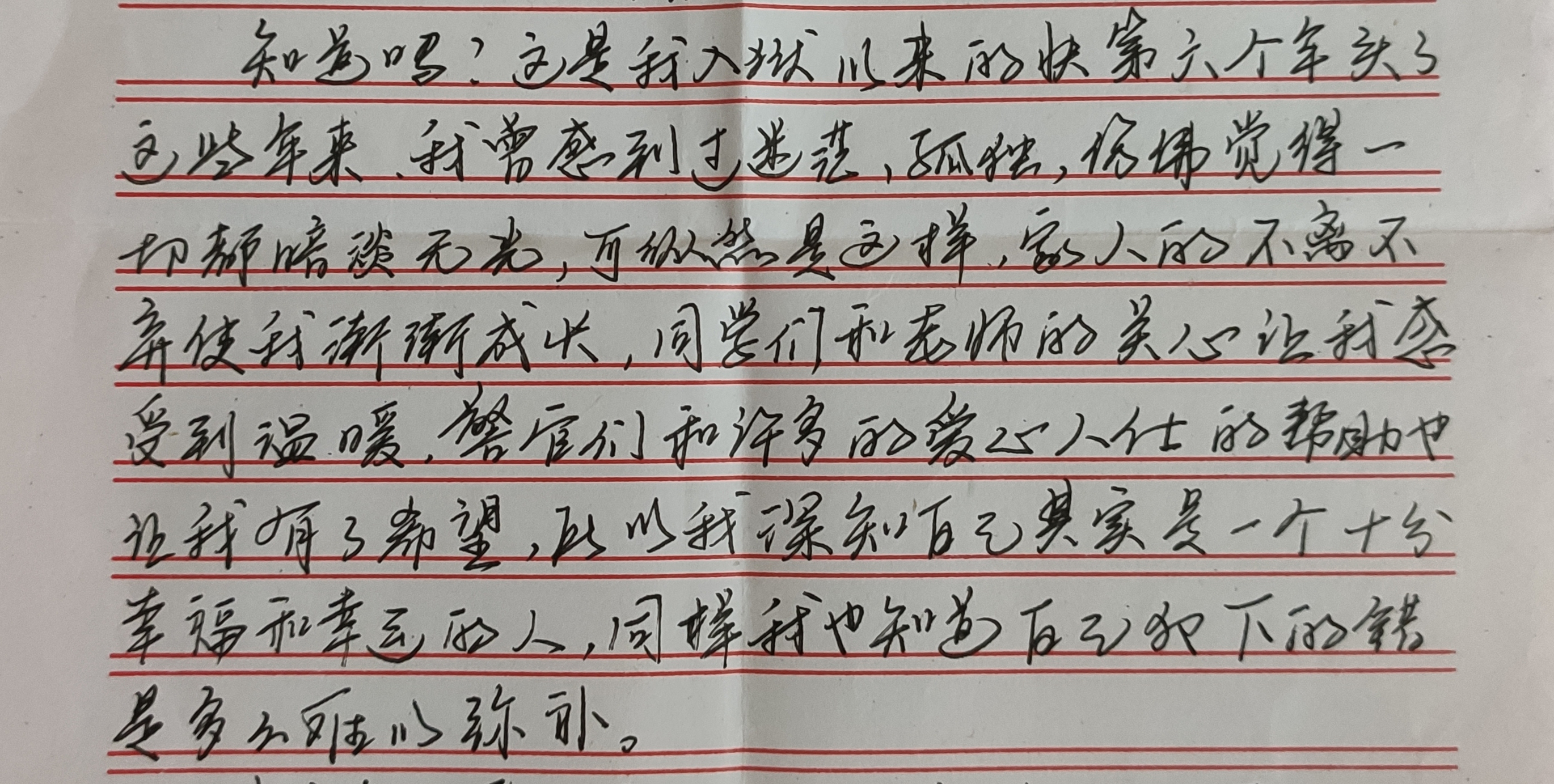

由于篇幅有限,我在报道中只写了陈泗翰早期在狱中的消沉。实际上他的坚韧超出一般人。他并没有被命运打倒。

家人的爱与陪伴,同学老师的不离不弃,狱警们的帮助和鼓励,使他没有在复杂的狱中小社会里走偏,没有自暴自弃,没有阴郁愤懑,反而自省自克,常怀感恩,认为自己是一个“很幸运”的人。我觉得他身上有一颗纯真的少年之心。

出于某种原因,他不太愿意讲里面的生活,总是说“算了没事的”“坐牢本来就是要吃苦的”,一句话带过。但聊起以前协助干部管理新犯的事,他突然变得健谈起来。

“他们说我可能是史上最文明的一个‘帮助’。”“好多人都特别喜欢我,都说想调来我这个组让我管他。”“我组一直是管区的第一名,干什么都是第一名。”

这样一来,刑法上几乎所有的罪名他都接触过了。他最厌恶的是那些贩毒、强奸、强迫卖淫这类罪名的犯人,因为这些人的思想都比较“龌龊、肮脏”。他管理时虽然会一视同仁,但心底还是排斥,并且会避免他们和其他人过多接触,担心那些年纪小的弟弟被带坏。他管过的组从来没出过事,指导员说他“八字大,压得住”。

慢慢地,他从一个内向沉默的新犯,变成别人眼中“口才很好”的模范。

在一篇未管所的内刊文章上,他写了一位喜欢搞笑、满脸胡渣的狱警陈老师。进所当天,陈老师拿着他的判决书看了很久,并劝慰他脚踏实地,把刑期坐短。之后一年多,陈老师成了他唯一的倾诉对象。陈老师调离岗位的那天,他一边在车间劳动,一边哭。他始终记得陈老师对他说的话:这是一所特殊的学校,要把刑期变成学期是一个非常困难的过程,慢慢来。

陈泗翰做到了。他不仅考取了大专文凭(在未管所能考上大专的,100人里不超过10个),还学会了弹吉他、吹萨克斯,组过乐队在台上演出。

我听他完整地弹过几首曲子,惊讶于这仅是自学两年多的结果。

陈泗翰在弹吉他。

他说他一开始不懂乐理,不会看谱,也没条件看视频,就是每天拿本教材反反复复地看,一点一点地练,“读书百遍,其义自见嘛。”他腼腆地笑了下。作为一个同样自学过吉他的人,我知道这需要多大的毅力才能坚持下来。

每天只有晚上一两小时的自由时间,有时更少。这点时间是他每日的期待,为了不浪费一分钟,他白天在车间时就会想清楚,晚上回去要看哪一本书,弹多久的吉他,用多长时间洗漱,安排得很细致。

他的近视在狱中加重了许多。夜里值班时,舍友都已入睡,他就借着昏暗的灯光,把书拿出来看,或者写东西。他想写一本关于这段经历的书,希望对社会有所启示。也尝试自己写了一些歌,其中有写给父母的,但还没给他们听过。

出狱前,他把自己写的东西全部撕掉了。我问他不觉得可惜吗,他说他想追求更好的,出来后可以通过学习写得更好。

其实不完全如此。在里面陪伴他两三年、安慰他无数孤独时刻的吉他,他也没有带出来。我想,他大概还是想忘掉“不堪回首”的过去。现在的他,还没有强大到可以平静地消化这一切。

出狱前,他跟母亲说,想安安静静地出来,不要跟任何人说。但消息还是在亲戚中传了个遍。出狱当天下午,众亲戚在瓮安老家为他接风洗尘,祭拜祖宗,放烟花火炮,每个人脸上都是欢喜的笑容。

出狱当天,陈泗翰在老家祭拜祖宗。

陈泗翰和80岁的外婆紧握着手。

作为主角的他却开心不起来,总是一副局促不安的样子,在角落里沉默,被人问起,他说话的声音也很小,语速缓慢。后来他告诉我,其实他内心很纠结,觉得“没什么好庆祝的”。

去年林律师提出假释申请后,他开始考虑出狱后的打算。曾想过继续读高中考大学,对父亲说:“爸爸,高中的知识值得我们学习。”陈善坤为孩子的天真感到心痛,却不忍戳破。

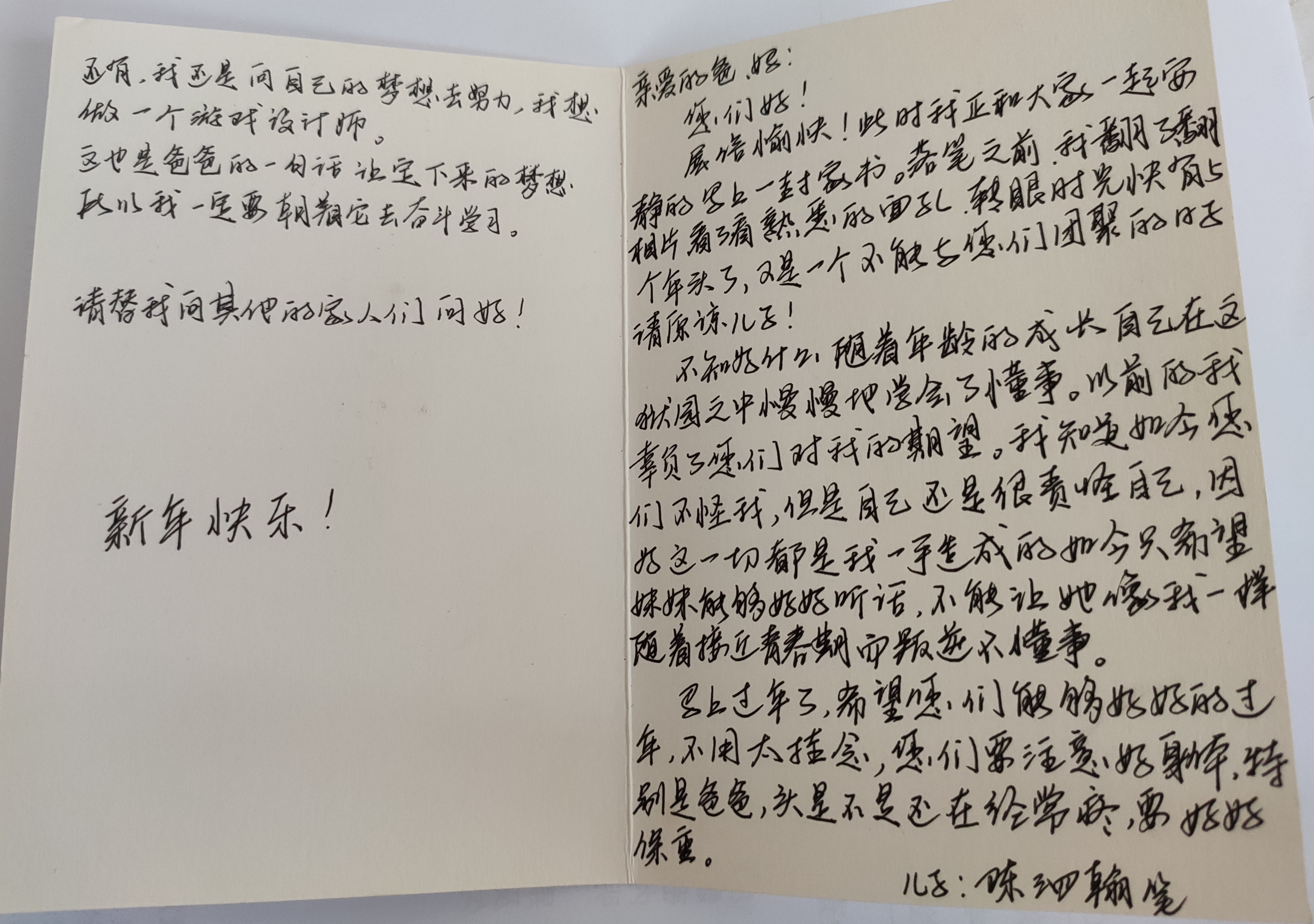

陈泗翰写给父母的新年贺卡中提到,自己的梦想是做一个游戏设计师。

陈泗翰不怕吃苦。他在里面就想过,如果每天拿出10-12个小时来做一件事,一年内肯定能达到一个质的飞跃。这是他从“一万小时定律”中获得的信心,也给了他自立谋生的勇气。“坚持住,哪怕痛一点,辛苦一点。”

他大专学的法律,林律师早就提出,等他出来可以去北京当她助理。他觉得自己没有这个能力,林律师只是出于好心,“路还是要自己走,别人帮你是情分,自己做好才是本分。”

但林律师告诉我,她很看好陈泗翰,如果他真的想做律师,他一定会是全中国最好的律师之一。“因为他太了解一个蒙冤的人会遭受什么,他要去改变什么,他能给别人带来什么。我觉得就凭他这股劲儿,他可以打赢很多人。”

今年春节前,陈泗翰写给林律师的信。

【四】

报道出来后,有些网友说,此案之所以没被判为正当防卫,是因为当时国内正当防卫的判例太少,概念不清晰,不能拿现在的标准去苛求过去的案子。

实则不然。我看过卷宗后,认为此案关键事实不清,有重查再审的必要。如果陈泗翰所言是真,那么即便在当年,也不应以“故意伤害”去定性陈泗翰的行为。

本案主要有几个争议点:第一,约架还是被迫?

一审判决认定,下午放学后,陈泗翰是被李小东和金威强行拉到虎鹰扎啤店的。

判决书上,只有金威和何冬华的证词提到,陈泗翰曾同意和对方打架。

其中,何冬华的第一次笔录描述:中午放学后,对方又找到陈泗翰,问他服气不,陈泗翰说他哥下午来,下午再解决。第二次笔录就变成,陈泗翰主动提出单挑。

金威在第一次笔录时撒谎称没参与打架,跟李小东“关系一般”(据了解,金威和阿龙都喊李小东叫“东东”),试图撇清自己的责任。

而陈泗翰同学张某的证词称,当天陈泗翰被打了两次后曾向他求助,避免再被打。“你认识金威,你给我拉一下他,叫他不要打我。”

张某同时表示,下午放学后陈泗翰是被迫跟金威等人走的,“金威就用手把在陈泗翰的肩膀上,像拉起陈泗翰出去一样的到了校门口。”陈泗翰的班长林某也曾对新京报表示,陈泗翰一直很被动。

陈泗翰笔录。

下午放学后,在双方亮刀之前,陈泗翰至少被打了三次,并多次收到对方的死亡威胁。

同学吴某证实,李小东曾说“我等你家哥到五点半,如果五点半不来,你就等到死”。陈泗翰没有回答他,他在打电话。

何冬华对之后的描述是:对方等到五点半,陈泗翰的表哥没来,李小东开始打陈泗翰,陈泗翰反抗,对方四五个人一起打。他和其他同学跑过去拉开,让他们不要打。对方不听,把陈泗翰拉到巷道里,李小东又踢了陈泗翰的腹部,他们又去拉开。然后陈泗翰在电话里说他被人打了。李小东又踢了陈泗翰一脚,他们想去拉,但对方的人把他们拉走了。

再之后,便是陈泗翰三次供述都提到的那句阿龙对李小东说的话:“你不把他杀到,不要来见我。”

林律师认为,根据各方证词,一审法院将霸凌者仗势欺人的行为认定为“邀约”,十分牵强。所谓叫表哥来打架的说法也缺乏说服力,当时陈泗翰除了给表哥打电话,还给高二的表姐打了7分钟电话。

李荣惠称,蒋宏兄妹都是温柔文静的人,一个外表文弱,一个说话都会脸红,怎么可能去打架?如今蒋莉在内蒙古上大学,蒋宏已经毕业当了老师。

李荣惠觉得约架的说法很荒谬,“如果说他答应和他们打架,他中午有那么多时间可以准备刀,对吧?”

第二,要刀与递刀。

5月7日,贺翔第一次做笔录时,警方问他的书包为何遗落在案发现场,他说不知道,然后讲述了一个找包的故事,并称没有看完整个杀的过程。第二次接受警方问询时,他承认第一次笔录讲的“大部分都是假的”,因为“怕和陈泗翰扯上关系”。

5月14日,第二次笔录,贺翔承认他拿刀给陈泗翰,原因是陈问他要刀。据他描述,陈泗翰被拉入花竹园C区前,在巷子入口处(即森马服装店旁)先问了何冬华有没有刀,何冬华说没有,又问他有没有刀,他说有,但没有给陈泗翰。当陈泗翰被拉到巷道中间时,拍了拍他的腹部,暗示他拿刀,于是他把刀摸出来递到陈泗翰的左手上。

如今的花竹园C区巷道,案发当时无门。

贺翔表示,事发之前他并不认识陈泗翰和李小东,只是因为他和何冬华要好,而何冬华和陈泗翰是同学,所以他才帮陈泗翰。

陈泗翰第一次供述也称,不认识拿刀给他的那个人,但“看到人能认出来”。第二次供述却有了如下对话:

问:第一次讯问时,你是不是讲的实话?

答:有些没讲实话。

问:哪些没讲实话?

答:就是谁拿的刀给我和李小东被杀的第一刀不是实话。

陈泗翰在指认贺翔递给他的刀。从他的表情和蜷缩的身体可看出,他当时很害怕。受访者供图

警方问贺翔第一次询问为什么不讲拿刀的事,他回答:“这件事出了之后,何冬华就给我讲刀是我拿给陈泗翰的,有点严重的,我又想到当时只有我和何冬华知道,我们不讲没有人知道,所以就没有讲实话。”

在陈泗翰被逮捕后的6月12日,第三次笔录,贺翔的证词又有所改变,语言风格也和之前不太一样。他称,在森马店旁边,我和陈泗翰擦肩而过,陈泗翰轻声地对我说“有刀没得”,并用手敲了下我右边的衣服袋子,我说“没得”。后来李小东抓住陈泗翰的衣领往巷道里面拉,我跟在后面,想到陈泗翰可能知道我有刀了,所以才把刀拿给他。

何冬华于5月1日和8日做的前两次笔录,都没有提到陈泗翰问他要刀的事。

6月12日,何冬华在班主任的陪同下(前两次都是何母在场)做了第三次笔录,单独补充了陈泗翰问他要刀的事。

在警方询问之下,何冬华称下午放学后陈泗翰以防身之由问他要过两次刀,一次是在楼梯间,一次是在校门口,但他没有拿刀给陈。

之后警方还问到,在森马店门口陈泗翰是否问他要刀,他说没有。这一点与贺翔第二次的证词互相矛盾。

关于要刀的指控,陈泗翰自始至终都是否认的,在庭上也反驳了贺翔的证词。而何冬华的证词,他是拿到判决书后才发现有要刀的细节,这一点让他纠结至今,无法释怀。

第三,关于第一刀。

陈泗翰对此的供述我不再赘述了,只补充报道中没有提到的一点,就是他在杀李小东第二刀之前,已经被对方杀了两刀,除了造成危重血气胸的左背部那刀,他的左臂也中了一刀,证人证词和伤情鉴定都有,但判决书却未提及。

同学付某和曾某的证言都提到,最先看到李小东先把刀拿出来杀陈泗翰。

林律师认为,第一刀不是陈泗翰主动刺的,而是李小东跳起来(双方近20厘米身高差)殴打陈泗翰时,陈泗翰在推挡过程中意外刺到的。在推挡过程中,不排除是李小东的刀刺伤自己。

值得注意的是,陈泗翰惯用的是右手,而第一刀发生时他是左手拿刀、右手打电话。今年6月,贵州省检问李荣惠,陈泗翰是不是左撇子,同样的问题又问了陈泗翰本人。“如果说我真的想杀他的话,为什么我不用右手?”

【五】

虽然父母对申诉的决心很坚定,陈泗翰却很纠结。

除了某些外部的压力,他也希望父母不要再为他奔波,一家人好好过日子,平静地度过余生。他担心申诉不成功,反倒让更多人知道这件事,影响到他和家人未来的生活。这些天案子上了热搜,他更加惶惑不安了。有一天陈善坤看到,他时不时捶墙,捶得很响。

“其实如让我一个人背负,我也愿意,但是有太多的人和我一起承受。家人,朋友,还有老师,因为我的事对他们都有很大的影响。”陈泗翰告诉我,当时很多录了口供的同学都被学校记了过,为此他特别自责。

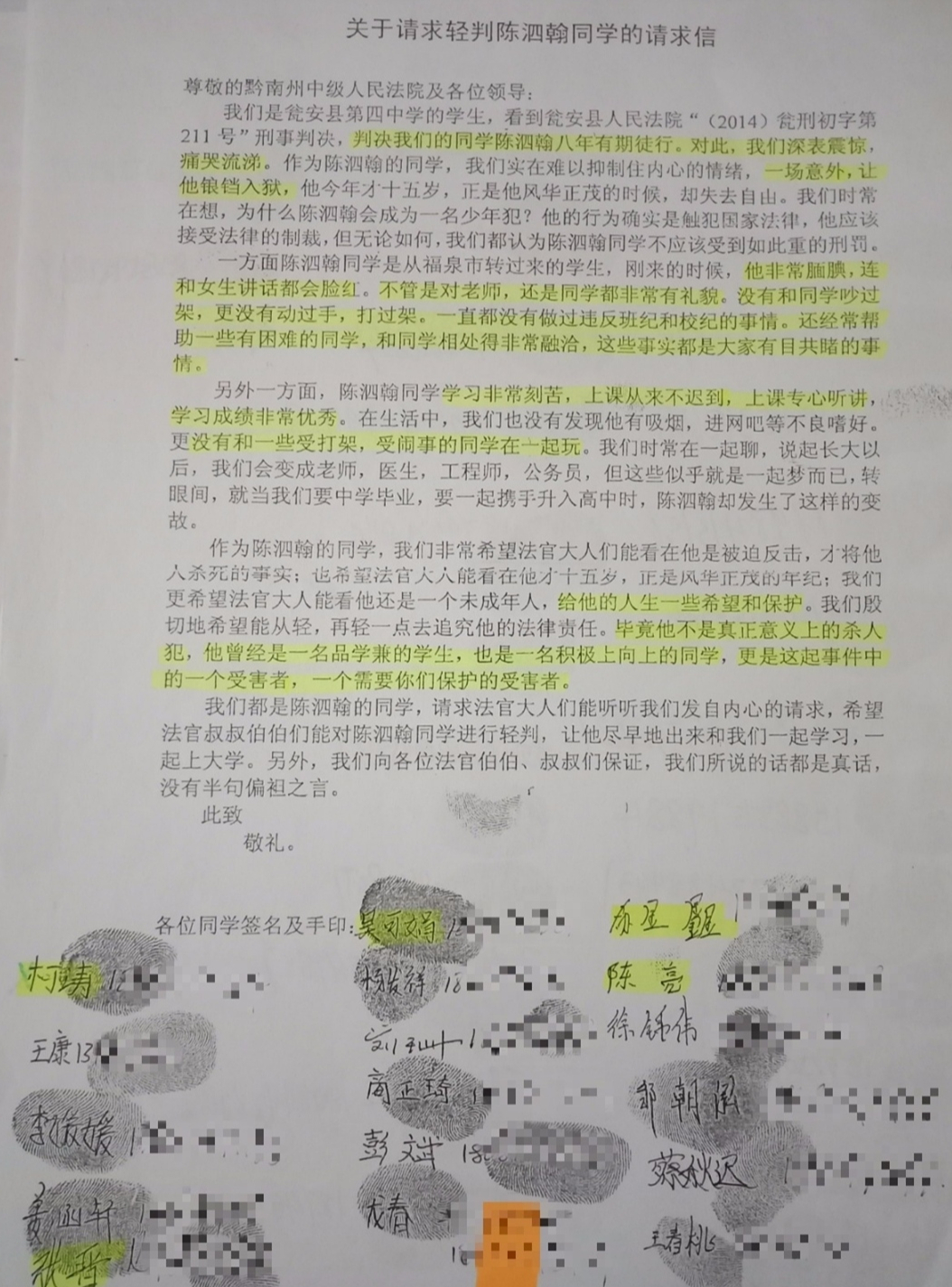

四中学生为陈泗翰写的请愿书。受访者供图

去年,一个接受过媒体采访的同学告诉李荣惠,家里被当地政府谈话了。

在瓮安时,我联系过他的班主任,她一听我是记者就挂了电话,之后我给她发了几条短信,提到陈泗翰因不想连累她而让父母放弃起诉学校的事,仍没有得到回应。

我又联系了陈泗翰最好的男同学和一个学法律专业的女同学,都婉拒了我的采访,我问男同学有没有何冬华的联系方式,他说初中毕业后就没有联系了。

至于关键证人贺翔,早已无迹可寻。

当年未查清的真相,随着少年们的沉默和逃避,成了另一个隐秘的角落。

没判民事时,陈善坤心里“很受委屈”,曾去找过金威父亲,想问一个说法。对方不怎么搭理他,傲气地说:“你家自己去告,怎么告都行。”

而有打架前科的金威,作为这场致命霸凌的参与者和怂恿者,事后没有得到任何惩戒,后来去了当地最好的高中瓮安一中读书。

霸凌和暴力也没有消失。

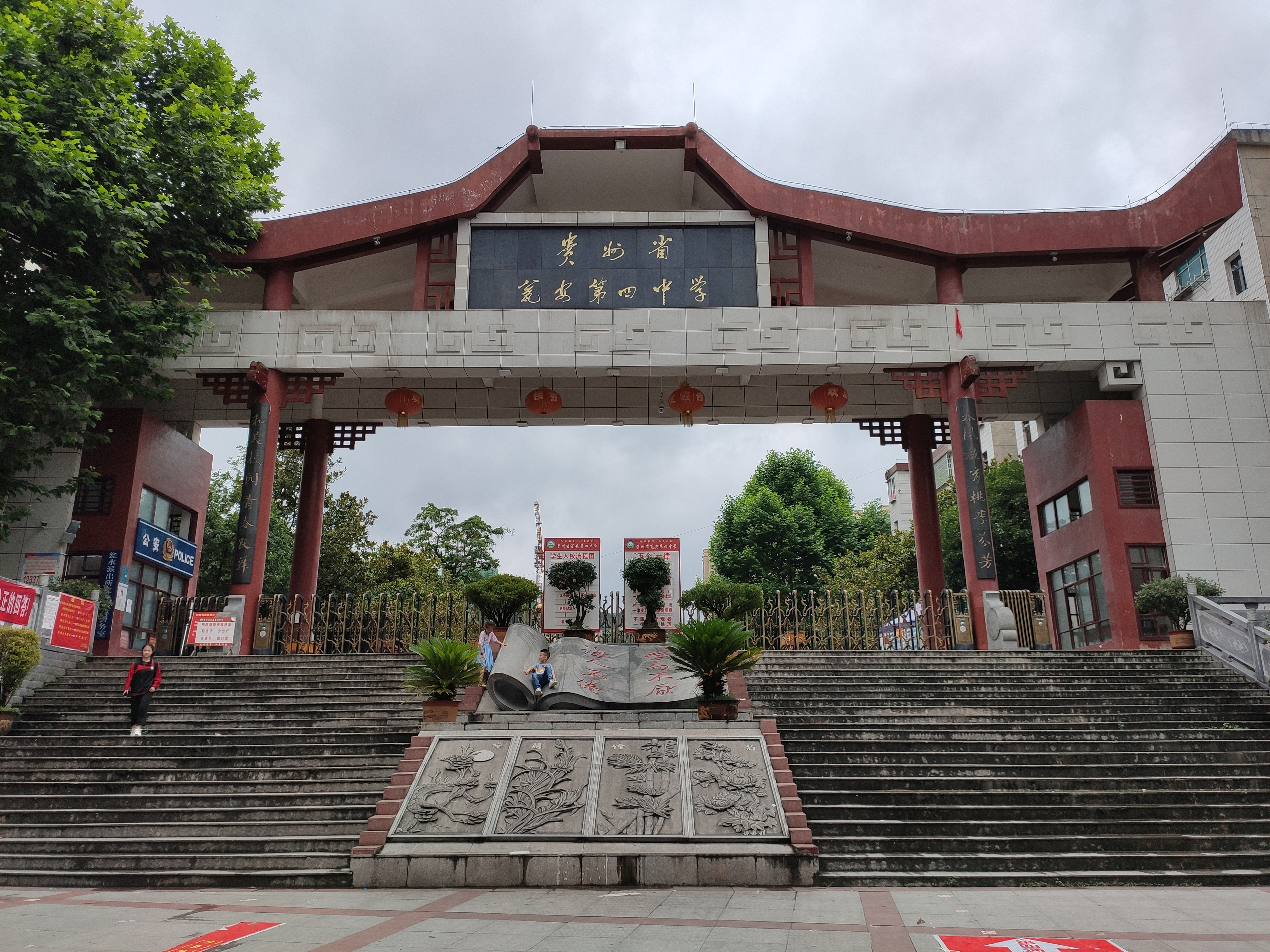

7月中旬我重访瓮安四中,几名留校生告诉我,目前仍有学生在校外打架,要么两帮人对打,要么一帮人打一个。

附近一个干洗店老板告诉我,以前那些学生经常在花竹园小区里面打架,现在小区不能进出了,便改去其他没有监控的地方,甚至就在路边打,趁放学时人多混乱,打完就跑。一般都是一帮人打一个,“你一脚我一脚”,有时还会喊社会上的人出来。

“就在前天晚上,有一个男孩子在这里,一刀下去,肠子都捅出来了。”

瓮安四中新校门

(除陈泗瀚、李荣惠、陈善坤、林丽鸿外,文中人物均为化名)