“欧洲穆斯林问题”的论战

自2015年因叙利亚战争升级、难民大批量流出而引发的欧洲难民危机以来,伴随着欧洲接连不断发生的恐怖袭击,中东问题和欧洲穆斯林问题进入了中国公众的视野,引起接二连三的争论、误解和恐慌。近日,清华大学历史系教授秦晖在其公众号“秦川雁塔”上发出《欧洲穆斯林政策的两大弊病》一文,引出署名为北大飞的作者发文商榷,两个回合的论战(还在继续),不失为学界和公众理清欧洲穆斯林问题的一次良机。

第一回合:

秦晖:欧洲对伊斯兰极端主义过于宽容 VS 北大飞:社会分裂才是“欧穆问题”背后的症结

在《欧洲穆斯林政策的两大弊病》一文中,秦晖旨在指出欧洲在盲目“政治正确”的导向下,对伊斯兰极端主义一再放任。西方左派在“后现代”语境下,以多元文化主义替代了老左派对进步的政治经济体制的追求,倾向于把制度当作文化,甚至把“世俗化”等同于“西方化”或“资本主义化”。在这个意义上,激进的左派反而和极端保守的非西方传统产生了共鸣。

秦晖以其2009年在德国游历时的见闻为参照,他在柏林纽科伦土耳其移民聚居区看到极端派清真寺,“它的门前赫然贴着当地政府专为保障移民维权发布的鼓励‘文化多元’、保护信仰尊严的‘护身符’,而传道的内容却是如何不择手段地消灭基督教!”,进而指出欧洲穆斯林政策的虚伪之处:欧盟一再拒绝土耳其进入,而土耳其移民社区在德国则享受甚至高于在土耳其领土内的“信仰自由”——到德国纽科伦当局对土耳其移民区中极端教派圣战宣传听之任之,而这样的教派在土耳其本土却是被严禁的。德国政府对“信仰自由”和“政教分离”之理解在秦晖看来匪夷所思:德国地方政府曾经赶走土耳其的主流温和教派来德国土耳其社区传教,理由是这些教派亲土耳其政府(当时的世俗民主政府),违反“政教分离”,他们进入德国境内的土裔社区会影响土裔“信仰自由”,然而德国境内土耳其社群内部的极端教派宣传圣战对于德国政府而言却是“信仰自由”的体现。

跳出德国,秦晖进一步指出西方一些教会领袖,对基督教过去的不宽容“过度反省”,唯恐在“文化多元”方面不够时髦。比如,英国国教最高教职坎特伯雷大主教威廉姆斯在2008年甚至有过为欧洲不断增多的穆斯林考虑改革法律,“部分接受沙里亚(伊斯兰法)”的说辞。秦晖认为,这种欲把“伊斯兰法”这种“严格排他的宗教戒律”作为民法,是要让西方回到中世纪政教合一神权政治。在秦晖看来,文化无优劣,制度有高下,而欧洲目前盲目的“多元文化主义”热,正反映出“文化”与“制度”的在西方左翼思潮中的错乱关系。

署名为北大飞的作者在公众号“北大飞”上发文质疑秦晖对欧洲穆斯林问题的理解,认为秦晖稳重的描述正是国内网络空间常见的对穆斯林问题的歪曲,与事实相去甚远。北大飞否定秦晖一文的核心论断:自911后德国通过的“反恐法案”在若干年后仍在逐渐追加,目前德国公众的一般担心是这些日趋严厉的法条可能会侵犯到公民自由/隐私,并非秦晖所以为的德国政府因困于“政治正确”,对于极端组织不敢打击。并指出,比起“政治正确”,社会分裂才是“欧穆问题”背后的症结。

作者指出了秦晖若干例证的事实错误:

首先,秦晖对极端派的理解有误。按照秦晖所言“不择手段地消灭基督教”的极端派,只有伊斯兰萨拉菲派有此种说法,而萨拉菲派在穆斯林世界中是绝对少数。在秦晖老师到访柏林的2009年,全德国萨拉菲派人数更是微乎其微。极端主义清真寺在柏林纽克伦区只可能是一座叫做Al Nur的隐藏在一座不起眼旧楼中的清真寺,这座清真寺只是后来因有人参加ISIS才著名起来。作者进而怀疑秦晖只是给其2009年所见的清真寺无端扣上了极端主义的帽子。

其次,即便是确实存在的极端派清真寺,也并不像秦晖所言在“多元文化主义”的庇护下,敢于在德国公然传播“不择手段的消灭基督徒”的极端教义。作者举出德国吸取纳粹屠杀犹太人的历史教训,所制定的刑法第130条第一款,“任何人不得发表针对其他国民/种族/宗教群体的仇恨言论,不得号召针对群体使用暴力手段。违反者将入刑三个月至五年。”这条法律既适用于新纳粹,也适用于伊斯兰极端派。因此,德国的萨拉菲派教士在言论上一直小心翼翼,绝不敢说出“不择手段消灭基督徒”。事实上,几次极端组织小心翼翼的宣讲活动都被德国官方立即取缔。所以,秦晖文中指出的“宣传圣战”的“传教自由”并不存在,德国对极端言论的打击相当严厉。

作者进而阐述了恐怖分子形成的动力学。比起清真寺,互联网才是伊斯兰极端主义传教的主要场域。年轻化的萨拉菲派“网络传道大师”们善于利用在主流社会中受到歧视与排斥的穆斯林青年,不断发布视频,宣讲一些反西方价值观的“三纲五常”,在网络上点赞的“狂欢行动”使这些身份焦虑的青年获得集体认同的快感,发泄对社会的怨气。萨拉菲派在利用点赞背后的心理扩大自己的声势,同时主流媒体也在利用这种心理制造流量、挑动情绪以带动广告利润。这反而使极端主义布道者增加了知名度和粉丝,进一步加固了其它群体对穆斯林的偏见,反过来让穆斯林青年在社会中更加被排斥,社会分裂也因此不断加剧。如此循环下去,可以说电视台/极端派教士/极右翼政党/伊斯兰国四方得利,穆斯林(移民)和其他普通民众两败俱伤——而穆斯林作为少数派受伤害又是最严重的。所以,比起“政治正确”和“多元文化主义”政策,社会分裂才是欧洲穆斯林问题背后真正的症结所在。更进一步,“因为怀疑清真寺在搞恐怖主义,就禁止穆斯林建清真寺”等政策反而会加剧这一社会分裂,更加把有宗教需求的人群逼到网络上各个极端化角落。

最后,作者反驳了秦晖对威廉姆斯大主教以及“伊斯兰法”的误解。在近代国家产生后,“伊斯兰法”在各伊斯兰国家都仅仅被限定在民法中的家庭管理方面。只有原教旨主义的萨拉菲派伊斯兰法具有秦晖所理解的性质。而威廉姆斯主教所说的,绝不是要对英国一般公民在任何意义上实行沙利亚法的意思,他指的是以英国1996年“仲裁法案”(Arbitration Act)为基础,为英国穆斯林提供正规的宗教服务而已。威廉姆斯大主教希望促使穆斯林社区内的各种调解正规化,透明化,在保持文化特色情况下向现代标准靠拢。这类“宗教法庭”在英国早已广泛存在,甚至已经运行了几百年。比如犹太教正统派的Beth Din宗教法庭在17世纪克伦威尔允许犹太人返回英国之后就一直在运作。在作者看来,这才是真正符合秦晖老师说的“文化无高下,制度有优劣”原则的思维。

第二回合:

秦晖:生产恐怖主义的绝不止萨拉菲派 VS 北大飞:舆论空间弥漫的仇穆情绪和言论的不负责任有关

秦晖教授很快发出《关于“欧穆问题”的再思考(上)》一文,回应“北大飞”的质疑。秦晖的回应主要围绕着德国的清真寺问题,他指出,“北大飞”所说柏林的纽科伦只有一所Al Nur清真寺在宣传极端是不对的,仅就北大飞文中提到的一所,和秦晖在德期间看到的三所就已经至少有四所了。并且,北大飞文中认为萨拉菲派之外就没有恐怖主义的说法在秦晖看来也有待商榷——把“文化”与“制度”混为一谈的表现之一,正是人们往往把恐怖和极端行为只与某一宗教或某一教派相联系。

秦晖介绍他亲眼所见的三所极端清真寺,经市政厅的朋友介绍和后来根据所拍照片在网上的检索,基本可以判断它们是极端主义。其中一所“伊玛目礼萨清真寺”(图)属于土耳其的少数教派什叶派,就并非北大飞所认为的唯一生产恐怖主义的萨拉菲派(萨拉菲属逊尼派)。

秦晖提供的论据之一:“伊玛目礼萨清真寺”据报道与土耳其真主党关系密切,土耳其真主党则是土耳其确定的“恐怖组织”。

论据之二是:媒体“德国之声”披露该清真寺传道内容包括:仇恨雅兹迪、亚美尼亚人和犹太人,信徒明确被告知要在“民主主义者和什叶派、世俗派和穆斯林、人文主义者和先知家庭的朋友”之间划清界限不能骑墙,要作为穆斯林、什叶派和“先知家庭的朋友”去打倒世俗派、民主主义者和人文主义者。

论据之三是:从该清真寺的facebook主页上就能看到它组织了多次关于“伊玛目-马赫迪”的活动,而在什叶派神学理论中,伊玛目马赫迪就是“末日救主”,他的出现意味着末日审判,世界人口将死掉三分之二,而异教徒将在血海中灭亡,并将从中诞生一个“纯净”的伊斯兰世界。显然这就是一种极端的圣战宣传,虽然可能没有“消灭基督徒”的字句。

秦晖表明其对西方左派持同情立场,并认为当地左派政府对移民和贫民的善待是值得我们学习的。但是接纳穆斯林和可怜的难民必须防范“伊玛目马赫迪的末日审判”降临欧洲。秦晖担心的是,欧洲现有的政教分离、信仰自由、世俗政治成就会因为大量习惯于政教合一、信仰集体化和“政治伊斯兰”的群体进入而受到侵蚀。

最后,秦晖提出,现代社会要求信仰个人化。穆斯林群体若不经过宗教改革,即便没有恐怖主义问题,也难以真正融入现代社会,而“穆斯林人口比重增加会使现代体制蜕变”的担心也不可能消除。穆斯林个人的信仰必须切实地保护,但“信仰集体化”则要逐渐淡化。

北大飞继而发出又一篇回应《秦晖老师对穆斯林问题的几处误解》,指摘秦晖论述中的若干硬伤。限于篇幅限制,本文只引述作者对秦晖教授所指控的一座清真寺的核实与澄清。

首先,北大飞指出,秦晖在指控“伊玛目礼萨清真寺”是极端主义清真寺的论据之二中所引用的媒体“德国之声”,根据秦晖的截图显示,并非“德国之声”,而是德国极右翼新纳粹党派NPD的网站,而所引用的具体报道《揭下面具的伊斯兰》,则带有严重造谣和煽动仇恨色彩。秦晖找来的关于极端伊斯兰的证据,却来自危害并不亚于极端伊斯兰的新纳粹鱼目混珠。

其次,北大飞指出,在论据三中,秦晖把马赫迪等同于要在末世消灭异教徒的恐怖分子头目是天大误解。对于什叶派来说,马赫迪是历史上真是存在过的伟人,秦晖在facebook上看到的什叶派清真寺所组织的“纪念马赫迪”相关活动,是正值五月的“马赫迪诞辰纪念日”——一个有着千年历史的传统宗教节日。秦晖的这一指控是把全世界三亿多什叶派穆斯林一网打尽。这个错误等价于,把基督徒庆祝圣诞节当成要搞十字军圣战的证据。而把“末世审判”与“圣战消灭基督徒”划上等号更是不可思议。这个末世审判的故事在三大宗教中都有,更不用说按照什叶派的神学,以马赫迪的再临为标志的这些事件发生在“时间之外”——而不在可预见的将来。

对于秦晖给出的论据一,所引述的材料经北大飞查证,是以色列一家右翼智库。真主党(还有哈马斯)搞过自杀爆炸不假,但和“伊斯兰国”不同的是,他们的行动更有具体的目的性——反对以色列对黎巴嫩和巴勒斯坦的占领。同情真主党的人中有很大一部分人是对以色列对黎巴嫩,巴勒斯坦的占领感到气愤的。以色列右翼的宣传政策正是把因为对其占领巴勒斯坦等地区不满而同情哈马斯/真主党这类武装组织的人,一股脑的说成与ISIS无差别的宗教极端人士。

北大飞最后指出,穆斯林遭受的歧视和仇恨不是凭空产生的,而是和其他人对自己的言论不负责任有关。

丝绸之路图像考古:武则天时代的G20峰会

本周,伦敦大学艺术考古博士毛铭在一席的讲坛上以《武则天时代的G20峰会》所发表的演讲在朋友圈好评如潮。演讲通过丝绸之路上的十字路口“撒马尔罕古城”的壁画考古,勾勒出一幅盛唐时期欧亚大陆上交融通达的“全球化”画面。

撒马尔罕古城在1220年被成吉思汗烧毁。它的北面是突厥草原,南面是印度,东边是汉唐帝国,西边是波斯。希腊、波斯、印度以及唐朝的文化都渗透到了位于十字路口上的撒马尔罕。撒马尔罕驼队的铃声一响,罗马人就知道,东方的丝绸就来了;驼铃在另一个方向响起,长安人便知道,波斯的珠宝、印度的珍珠来了。在盛唐时期,撒马尔罕人被称作粟特人——安禄山便是粟特人。粟特人属东波斯人种,使用东波斯语言,他们是成功的商人,后来这一族也来到中国,做使臣、音乐家、艺术家或者能工巧匠。

撒马尔罕古城的考古场地跨越两千年,从粟特本土的青铜时代到亚历山大东征的希腊城堡,再到前伊斯兰时代的清真寺,在这里都可以找到。撒马尔罕古城考古场地的大使厅中,东墙是一个印度的史诗场景,西墙是一些突厥的武士和八国使臣,南墙是粟特王新年出行的一个图景,而北面的墙上就出现了唐高宗和武则天的形象,这也是大唐的帝后在盛唐时期第一次出现在境外。

盛唐时期,中亚五国尽归大唐版图,粟特地区被称为康居都督府,彼时中亚的胡人进入长安和洛阳的也很多。一直到安史之乱,粟特地区才完全脱离了大唐的统治。所以,唐高宗时期,粟特画家要歌颂天朝上国的帝王。

有趣的是,壁画中的帝王并非一般我们能看到的正襟危坐在宝座上,而是唐高宗的生活场景:他在上林苑猎豹。这背后的图像学值得玩味:粟特画师为什么不绘制帝王英勇作战的场景,而以狩猎的场景来赞颂皇帝?毛铭指出,这是波斯文化圈的图像语言:帝王要表达其文治武功时,就要出现其狩猎的场景。

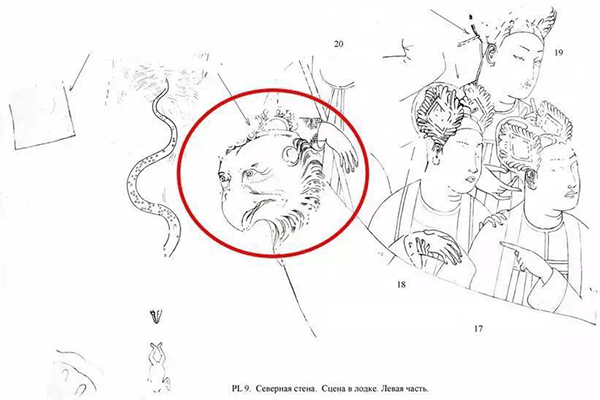

而壁画上的武则天正在荷花池塘里划龙舟。环绕的宫女们梳着初唐时期的双环望仙髻,手里拿的是琵琶、木头桨和云和琴。这些细节非常精确,除了龙舟非常古怪。龙舟的龙头是中亚的龙——中亚意义上,他们把守护黄金的鹰嘴狮身兽(Griffin)作为龙。他们并不知道汉地的龙是什么样子。而荷塘泛舟背后的绘画语言代表了佛教世界的佛国净土。毛铭进一步解释道,隋代和初唐时期,池塘、小荷才露尖尖角、鱼、鸳鸯、各种水生动物、有时还有莲花上的化身童子——这样的场景在敦煌石窟和克孜尔石窟里面出现过很多次,是中国的图像语言,代表佛教中最美好的东西。中亚画家没见过,但是他们把这个图景跟皇后联系在了一起。

在西墙突厥武士和八国的使臣的壁画中,有三个华丽的波斯使臣,可以看出他们的级别很高,因为在他们的连珠锦袍上,一个是野猪头,一个是孔雀,还有一个是神兽。隋唐的衣冠制度是“衣冠禽兽”:禽的部分是文官,兽的部分是武官——就是根据波斯的官臣系统而来的。在西域/中亚,黑野猪(Tunguz)是战神的形象,这一形象经常在中亚的壁画中出现。“所以猪八戒这个天蓬元帅不是随便当的,它代表波斯的战神。”毛铭指出。