中国近些年家庭户规模的急剧缩减与庞大的流动人口规模和快速的流动人口增长密不可分。图为2019年11月16日,苏州东沙湖生态公园,一些年轻父母与他们的小孩在阳光下共享欢乐时光。 人民视觉 资料

家庭是社会的基本细胞,家庭转变镌刻着社会经济发展的痕迹。每10年一次的全国人口普查和每5年一次的全国1%人口抽样调查,可追踪到家庭户的变化轨迹,并从中透视中国的社会经济发展和现代化进程。第七次全国人口普查(“七普”)数据显示,2020年中国(大陆地区,下同)平均家庭户规模为2.62人,已跌破“三口之家”的最基本数量底线。

过去几十年来,中国家庭户规模呈现怎样的变动态势?子女数减少是家庭户规模缩减的主要原因吗?家庭户变迁具有怎样的社会经济意涵?本文对上述问题进行分析和解答。

1964年以来家庭户规模持续缩减

在中华人民共和国成立迄今实施的七次全国人口普查中,只有1953年到1964年期间平均家庭户规模呈现了微弱的上升,从4.33人增加到4.43人。

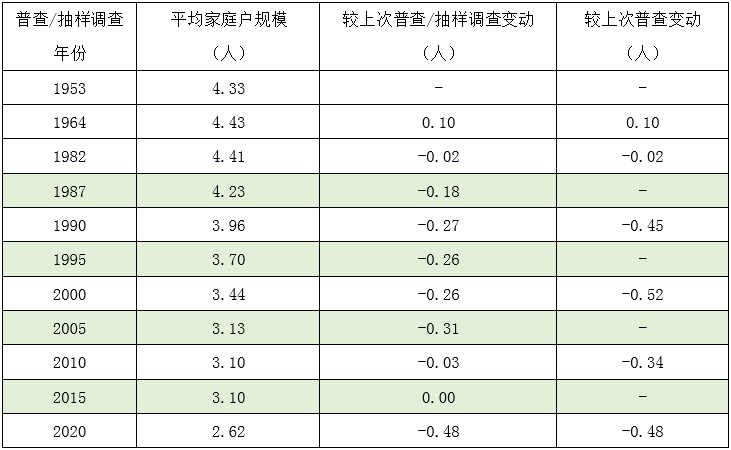

自20世纪60年代以来,中国平均家庭户规模一直呈现缩减态势。1990年第四次全国人口普查时首次降到4以下,为3.96人,2010年进一步降至3.10人。家庭户规模在20世纪八九十年代缩减幅度较大,之后缩减趋缓,2015年平均家庭户规模与2010年第六次全国人口普查时持平。按照“七普”公布的数据,2020年这一态势被打破,家庭户规模进一步跌破三人底线,缩减至2.62人,较上次普查/抽样调查户均减少了0.48人,缩减幅度仅次于1990-2000年普查间0.52人的变化,甚至超过了20世纪80年代期间平均家庭户规模的缩减。(见表1)

表1. 1982年以来中国历次普查和小普查平均家庭户规模

是什么原因导致中国家庭户规模呈现如此剧烈变迁?

子女数减少是家庭户规模持续缩减的一个重要原因

家庭户内子女数减少的确在很大程度上造成了平均家庭户规模的持续缩减。但在不同时期,家庭户内子女数减少的含义有所不同,可以从生物学和物理学两个角度加以理解。

生物学角度来看,家庭中出生的子女数量在不断减少。作为综合度量生育水平的时期指标,总和生育率是假定某出生队列按某时期妇女年龄别生育率度过育龄期,终身可能生育的平均子女数。中国总和生育率变动趋势与平均家庭户规模变动趋势相一致,也呈现出1953年(6.05)到1964年(6.18)期间有所上升,之后不断减少的态势。从1982年的2.86下降到1990年的2.31,并在1992年(2.05)开始低于更替水平,2000年和2010年普查时的水平估计在1.5-1.6之间。“七普”数据显示,2020年中国总和生育率仅为1.3,已经达到极低水平。

生育率下降是社会经济发展和计划生育政策共同作用的结果,家庭中出生的子女数量减少直接影响家庭户规模大小。以经典核心家庭为例,已婚夫妇生育一个孩子和已婚夫妇生育3个孩子相比,家庭户规模会缩减2个人。研究表明,20世纪七八十年代我国家庭户规模的变化与生育率的迅速下降密切相关。

物理学角度来看,家庭户内子女数减少可能是由于子女离家造成的。现代化和城镇化过程催动了子女离开父母的步伐,无论是求学深造,还是寻找就业和收入机会,年轻人离家成为一种或主动或无奈的普遍选择,子女不再与父母居于同一个物理空间,由此造成了备受关注的“空巢父母”与“离巢青年”(一般会被误读为“空巢”青年)现象。

“七普”数据显示,2020年我国人口受教育程度有了大幅提升:15岁及以上人口平均受教育年限从2010年的9.08年提高至2020年的9.91;每10万人中具有大学文化程度的,由2010年的8930人在2020年突破万人,达到15467人。根据全国教育事业发展统计公报数据,2019年我国高等教育毛入学率已经超过50%,达到51.6%。

在高等教育逐渐普及的背景下,子女离家上大学成为一个普遍现象。20世纪90年代以来,在持续低生育水平的背景下,家庭户内子女数的减少不再主要由生育率下降造成,而主要由家庭成员迁移流动造成。

家庭户数快速增长是近些年家庭户规模急剧缩减的重要原因

平均家庭户规模由家庭户人口总数和家庭户总数相除计算得到。全国人口普查和1%人口抽样调查数据显示,虽然家庭户人口总数和家庭户总数随时间都呈现增加态势,但家庭户数的增加更为迅速。

家庭户人口总数从1990年的10.98亿人增加到2000年的11.98亿人,10年间年均增长率为0.88%;2010年继续增加到12.45亿人,10年间年均增长率降为0.38%,低于同期全国总人口0.57%的年均增长率;2020年增加至12.93亿人,10年间年均增长率与上一个十年相同,为0.38%,仍然低于同期全国总人口0.53%的年均增长率。若同时考虑每5年一次的1%人口抽样调查数据,可以发现,中国家庭户人口数的5年间年均增长率自1995年之后一直在低水平波动。(见图1)

图1. 中国家庭户人数增长态势

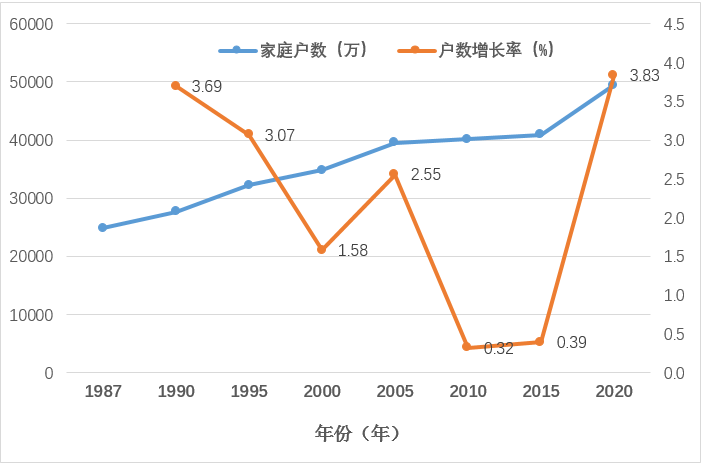

与之相对照,中国家庭户数量从1990年的2.77亿户增加到2000年的3.48亿户,10年间年均增长率高达2.32%;2010年继续突破4.02亿户,10年间年均增长率略缓,为1.43%;2020年家庭户数达到4.94亿户,10年间年均增长率再次升高为2.1%。若考虑普查间的1%人口抽样调查数据会发现,除了2000-2005年间(5年间年均增长率为2.55%)外,可以认为2015年之前家庭户数量的年均增长率总体上呈现趋缓态势,2015-2020年间的年均增长率则呈现一个陡然增加的态势(见图2)。

图2. 中国家庭户数增长态势

家庭户数的快速增长反映了立户水平的提高。立户是“自立门户”的简称,可理解为新生家庭的成立。

在传统农业社会,父母与两三个已婚子女同住在一个屋檐下的联合大家庭往往会面临是否及何时分家的抉择,也就是已婚子女搬出父母家独立居住,同时伴随着分灶吃饭和经济分账。虽然在社会学意义上,这是新生家庭与原生家庭剥离、子女真正社会化的象征,但由于分家会分散家庭财富,也会造成家庭成员间由距离而产生的情感上的疏离,更会产生老年人赡养等问题。因而,除了长辈去世、兄弟自然分家单过外,老人在世时的分家通常是一个需要阖家共同协商抉择,甚至需要家族族长出面调节的过程。

在现代工业社会,由于年轻人就业求学等需求,成年后离开父母家独立居住成为普遍现象,这其中,不仅包括从一个城市到另一个城市的“离巢”青年,也包括离开乡土走进城市的乡城流动人口。

2020年“七普”数据显示,中国的人户分离人口达到4.93亿人,其中流动人口数量为3.76亿人,比2010年的2.21亿人增加了1.55亿人,相较2000-2010年间的增幅1亿人有一个急剧的提升。流动人口中,33.2%是跨省流动,达到1.25亿人。

中国近些年家庭户规模的急剧缩减与庞大的流动人口规模和快速的流动人口增长密不可分。以农村五口人的主干家庭为例,如果夫妻双双离家外出务工经商,子女因求学进入城市就读,老人留守,原本的1个家庭户就会因迁移流动被拆分为3个甚至4个家庭户(取决于夫妻能否在一处居住)。改革开放以来的经济发展和自20世纪80年代以来开启的住房制度改革则为子女独立居住或家庭成员分散居住提供了物质条件。

家户规庭模缩减映射出家庭结构的变迁

家庭是由婚姻关系、血缘关系和收养关系组成的亲属关系单元,规模、结构、关系和功能是家庭的四个基本要素。家庭户统计的仅是居住在一户的家庭成员。

在20世纪80年代之前,由于“故土难离”、“父母在不远游”等传统观念的影响及相关制度的束缚,家庭户规模在很大程度上可以反映家庭内成员的数量。改革开放之后,家庭成员愈来愈普遍的迁移流动行为使家庭与家庭户这两个概念愈行愈远,通过普查和抽样调查所统计得到的家庭户成员会低估真正的家庭成员数量。

家庭户人口数占全国人口总数的比例从1990年普查时的97.1%已经下降为2020年普查时的91.6%,居住在集体户中的人口比例大幅增加。如何准确把握以关系为实质的家庭成员的信息而不受居住在同一户条件的制约,是家庭研究中的一大挑战。在缺乏更先进手段更准确测度家庭的情况下,家庭户信息仍然是我们了解家庭样貌的重要途径。

平均家庭户规模缩减反映了家庭户成员数量的减少和居住的离散化,一定意义上是单身家庭和夫妻家庭等小家庭比例更占优势的体现,映射出家庭结构的变迁。家庭结构是家庭关系的外在表现,通常所说的核心家庭、主干家庭、“空巢”家庭、隔代家庭等,往往是通过家庭户所反映的家庭形态,离不开家庭成员共居一处的前设。

平均家庭户规模作为一个平均值指标,反映的是一般性,而非差异性,事实上,这一指标背后隐含着日益多样化的家庭形态,如独自一人居住的单身青年、两人相守的夫妻家庭,以及为照顾新生孙代而阶段性同居的三代主干家庭,等。

家庭形态的多样化在某种程度上是人们自主居住意识得以实现的社会进步的反映,背后是迁移流动等相关制度的宽松化、住房的可得性,以及社会观念的转变。

需要密切关注家庭户规模缩减对家庭关系和家庭功能的影响

平均家庭户规模缩减一方面反映了家庭成员的离散,另一方面反映了家庭生命周期进展的缓慢或仓促,这两方面均对家庭关系和功能具有负面影响。

家庭成员的离散化居住对家庭关系和家庭功能的破坏不容小觑。再先进的通讯手段、再频繁的语音视频都比不上陪伴身边一盏茶、一碗汤的温暖,所以才会有“异地恋”的艰难,才会有“常回家看看”的叮嘱。夫妻关系可能会因长期分居而名存实亡,代际关系可能会在“留守”或“流动”的阴影下逐渐扭曲。与家庭关系形影相随的是家庭功能的实现,朝夕相处中儿童抚育或老人赡养才是有温度的,需求的及时满足是功能实现的最高境界。

家庭生命周期进展的缓慢或仓促,指的是关于家庭的各类重要事件或是迟迟不至,或是匆匆了结。美国人类学家格里克(Paul C. Glick,1910—2006)1947年提出了经典的家庭生命周期理论,这一理论按照从夫妻结合、生育、子女离家、夫妻一方及双方死亡等重要事件,将家庭生命周期分为家庭形成、家庭扩展、扩展完成、家庭收缩、家庭“空巢”、家庭消亡六个阶段。尽管后来学者们对这一理论进行了诸多修正,但该理论仍成功揭示了家庭的形成及解体的规律性。

随着现代化的推进,渐趋流行的晚婚、不婚、晚育、不育等婚育形态使新生家庭的生命历程迟迟难以形成或展开,而离婚率攀升、少子背景下子女普遍离家等现象,又催生家庭过早进入“空巢”期和消亡期,加速了家庭的解体。婚姻家庭制度正遭遇前所未有的挑战。

平均家庭户规模缩减对家庭关系和功能的负面影响值得警醒,需要通过相关政策的制定与完善予以弥补和修复。“增强生育政策包容性,推动生育政策与经济社会政策配套衔接,减轻家庭生育、养育、教育负担,释放生育政策潜力”等推动实现适度生育水平的重要措施已被写入中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要。生育水平的提升将有助于缓解因家庭中生育的子女数量减少而造成的家庭户规模缩减问题。

在迁移流动普遍化的背景下,还应加大户籍制度改革力度,剥离户籍制度上的附着利益,在进一步提升国民的受教育程度、实现更加充分更高质量就业的同时,创造保障家庭成员团圆共居的条件,使家庭充分发挥其应有的作用。

家庭是人生的第一个课堂,是连接个体与社会的纽带,是帮助个体抵御社会风险的安全堡垒。见一叶而知秋,窥一斑而知全豹,平均家庭户规模急剧缩减现象背后,是持续低迷的生育水平、是日益普遍的迁移流动、是大幅提升的教育进步、是繁复多样的家庭形态,更映射着剧烈的社会变迁与深刻的时代轨迹。

(图表中数据均来自历次全国人口普查与1%人口抽样调查。)