本文整理自中国社会科学出版社编审宋燕鹏做的题为《神缘、地缘与血缘的交织:马来西亚西海岸华人移民社会的形塑途径》的学术讲座。本场讲座系厦门大学历史系主办“多元文明共生的亚洲:从印度洋、海岛东南亚到列岛”青年学者系列讲座第四场,讲座由厦门大学历史系陈博翼老师主持。

宋燕鹏,中国社会科学出版社编审,历史学博士,首都师范大学、山东大学博士后。2012年11月-2014年1月任马来亚大学中文系暨马来西亚华人研究中心客座研究员。出版有专著《马来西亚华人史:权威、社群与信仰》《马来西亚吉隆坡福建社群史研究:籍贯、组织与认同》等。

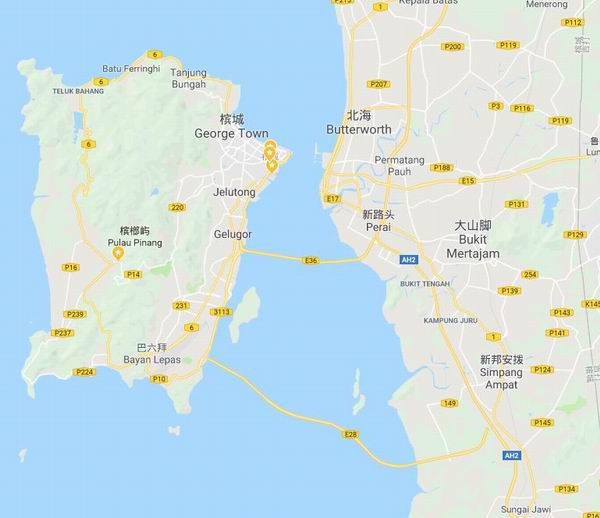

马来西亚不仅有东马和西马的区别,各州也因英殖民统治的体制不同,各自的发展路径也有很大差别。随着英殖民统治从海峡殖民地向内地推进,华人也遍布马来亚地区各地,绝大多数集中在西海岸,从最北的玻璃市州,到最南端的柔佛新山,来自不同方言群、不同地缘的华人社群在各地陆续形成。本次讲座以马来半岛西海岸的大城市槟城和吉隆坡、以中等城镇巴生和金宝等地华人社群为例,具体来阐述各地大相径庭的华人社群的形塑模式,以积极倡导马来西亚华人史研究的“区域史”范式,从而避免落入“板块化”的研究陷阱。

讲座纪要

宋燕鹏编审此次讲座的主题为“神缘、地缘与血缘的交织:马来西亚西海岸华人移民社会的形塑途径”,以大城市槟城和吉隆坡,以及中等城镇大山脚、金宝和巴生为探讨中心,阐述各地大相径庭的华人社群的形塑模式,探讨方言群在移民时期所扮演的角色,和社会建构中的功能,同时发现大马华人移民社会的千差万别。

讲座伊始,宋燕鹏从马来西亚的地理位置、行政区划的历史演变及槟榔岛屿的形势图出发,回顾马来西亚华人的移民历史。宋燕鹏指出,马来西亚不同地区有不同的统治方式,各州因英殖民统治的体制不同,各自的发展路径也有很大差别。

槟榔屿的华人社群结构,是东南亚华侨华人史研究的重要课题。宋燕鹏指出,早在19世纪中期英殖民地官员胡翰(J.D.Vaughan)已经有所观察,他把华人区分为“澳门人”(Macao men)和“漳州人”(Chinchew)两大类。广东人基本上都是地缘组织,而福建人则基本上都是姓氏组织。陈育崧先生对此有论:“我们也发觉槟城华人社会结构的一些特征,例如帮的发展带有极其浓厚的宗亲观念,所谓五姓邱、杨、谢、林、陈等宗亲组织,其中四姓是单姓村移民……只有陈姓是从各地来的。……这种以宗亲组织为基础的帮的结构,槟城以外找不到。”

槟榔屿岛形势图

本次讲座分为三部分,第一部分宋燕鹏主要探讨19 世纪槟榔屿闽南五大姓如何进行宗族组织的建构,以及对槟榔屿闽南人社群的影响。

首先,宋燕鹏以“龙山堂邱公司”为典型案例梳理了19世纪槟榔屿五大姓为代表的闽南宗族组织的兴盛过程。槟榔屿邱氏宗族来自于漳州海澄县三都新江社(即今厦门市海沧区新江社区),原乡邱氏宗族的房支结构分为五派、九房头、十三房、四大角,南下槟榔屿的邱氏宗族也沿用原乡的这套宗族组织。邱氏宗族原乡的大宗祠是诒穀堂,是新江邱氏裔孙共有的祖祠。祀新江邱氏历代祖考,供奉始祖迁荣公及其繁衍各派系子孙神位。1835年,邱氏大宗祠诒穀堂在槟榔屿建立。海沧新江最大的宫庙是正顺宫,祭拜的主神是大使爷和二使爷,下南洋的邱氏宗族成员,也会将大使爷祭祀带到移居地。

随后,宋燕鹏分析邱氏宗族在槟榔屿的发展历程。邱氏宗族在槟榔屿的再建构表现在以下三个方面:其一,邱氏宗族组织的雏形体现在宗族出现公共基金“公项”,用以购买店屋作为宗族公业。仿照原乡,槟榔屿邱氏也推举了族长作为自己的领袖。其二,咸丰元年(1851)槟榔屿龙山堂建立,这表明在经历了槟榔屿开埠60余年的发展,邱氏宗族终于完成了宗族组织的再建构。其三,邱氏宗族在同治二年(1862)续修《新江邱曾氏族谱》,从族产、族谱、祠堂三个角度完成了槟榔屿邱氏宗族组织的再建构,表明槟榔屿邱氏宗族组织最终成型。族谱的修撰对槟榔屿邱氏族人的凝聚力起到重要作用,也成为龙山堂重要的血缘参考。

槟榔屿龙山堂

宋燕鹏进而思考槟榔屿邱氏宗族对福建人社群形塑的影响。槟榔屿五大姓宗族组织的建构,是19世纪前期福建人内部宗族成员众多、宗族势力强大的反映。他认为,在槟榔屿邱氏宗族对福建人社群形塑的影响过程中,宗族的建构一方面促进了19世纪槟榔屿的闽南社群意识。19世纪上半叶的槟榔屿闽南社群充斥着宗族势力,闽南方言意识的形成,促使闽南社群意识的出现。另一方面,宗族组织的兴盛也延缓了省级地缘认同的发展。18世纪以来华人下南洋,最容易寻找庇护的认同,首先是血缘,然后才是方言群,再其次才是地缘会馆。在19世纪末、20世纪初晋江人、惠安人等社群开始崛起之后,五大姓所面临的福建社群内部压力增大,五大姓只有参与组建漳州会馆,才可以和其他县份社群相颉颃。因此,省级行政区划上的地缘认同组织——槟榔屿福建会馆,在槟榔屿迟至20世纪中期才最终形成,远远落后于新加坡和马六甲,甚至也落后于吉隆坡。

《新江邱曾氏族谱》

上述内容主要探讨以五大姓为代表的漳州社群,接下来,宋燕鹏梳理槟榔屿的泉州南安、安溪、永春等籍贯社群情况,进而分析20世纪上半叶马来亚槟榔屿福建省社群组织的形成。从1864年槟榔屿凤山寺《广泽尊王碑》中可以看出,19世纪上半叶,南安、安溪、永春诸社群建立了凤山社的祭祀组织,供奉广泽尊王,以团结泉州籍社群。非漳州社群崛起后,五大姓所面临的压力与日俱增。19世纪中期开始,被五大姓所把持的福建公司无法维护福建社群的边界。黄裕端博士曾论证五大姓经济实力的衰落,正好在19 世纪末。大量非漳州社群的南下,改变了原有的槟榔屿福建社群的基本态势,新的省级社群意识开始在槟榔屿形成,并且得到发展。李丕耀在掌管福建公冢的时候,开放给汀州和诏安客家人,说明省级籍贯意识开始出现。同时,泉州人大量南下,也促成了漳州地缘意识的出现。1928年,槟榔屿漳州会馆成立。

槟榔屿凤山寺

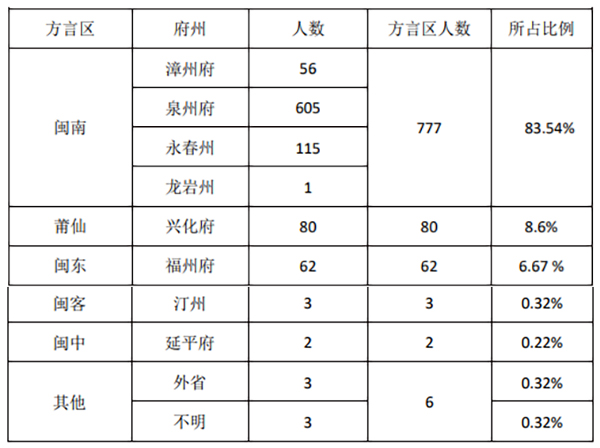

讲座进入第二部分,宋燕鹏着重探讨20世纪上半叶吉隆坡福建人社群意识的形塑途径。1857年在安邦(Ampang)发现锡苗,吸引了矿家和矿工前来开采。在吉隆坡的矿工多来自中国闽粤两省,尤以客家人居多。到20世纪30年代,福建人成为吉隆坡华人第三大社群。宋燕鹏以1931年吉隆坡福建会馆收藏的义山收据来分析福建人的籍贯分布,据表格统计,闽南人以83.54%的高比例占据了20世纪30年代吉隆坡福建人的绝大多数,兴化人和福州人分别占8.6%和6.67%。20世纪30年代福建省籍者,以安溪县为最多,独占32.47%,近1/3;南安人以16.77%居其次,永春人以12.26%居第三。

义山收据所见20世纪30年代吉隆坡福建人府(州)籍贯分布比例表

其次,宋燕鹏分析了分别作为社群的籍贯组织、归宿和信仰载体的“雪兰莪福建会馆”“福建义山”和“威镇宫”三个典型地标的作用,为听众呈现了20世纪上半叶吉隆坡福建人社群意识的形塑途径。吉隆坡因锡矿业的发展而带动了当地的商业活动,擅长经商的福建人很快在这个城市立足。19世纪末至20世纪初的二十年内,雪兰莪州的福建人的数量急剧增长,1885年成立雪兰莪福建会馆。福建会馆现有两个义山,一个是有超过百年历史的旧飞机场路福建义山,另一处是1980年代开辟的新街场路福建义山。福建义山由雪兰莪福建会馆单独管理和经营,这种管理模式一直持续到今天。威镇宫供奉法主公,1919年英殖民当局颁布政府宪报,承认威镇宫是福建人的寺庙,由雪兰莪福建会馆管理。

通过对比,宋燕鹏对槟榔屿和吉隆坡福建人社群形塑途径的特点进行总结,特点如下:(一)19世纪上半叶槟榔屿漳州社群内部血缘认同相对高于漳州和闽南地域认同;(二)19世纪后期宗族组织延缓了福建省级社群组织在槟榔屿的出现;(三)与槟榔屿漳州社群19世纪一支独大,而后20世纪其他社群异军突起相比,吉隆坡的福建社群的省级认同则从建立之初就开始了;(四)人数占优势的槟榔屿福建社群由宗族血缘到大地缘,人数占劣势的吉隆坡福建社群由大地缘到小地缘。

讲座的第三部分,宋燕鹏着眼于马来西亚西海岸中等城镇——槟州大山脚、霹雳金宝、雪兰莪巴生,分析这三种类型城镇华人移民社会的形塑途径。他强调,马来西亚华人移民社会形塑途径具有多种面相,不仅要关注槟城、吉隆坡等大城市,更应该关注中小城镇,甚至渔村、山村等。

宋燕鹏先分享了2018年考察玻璃主义山的田野经验,对玻璃主义山墓碑籍贯人数进行初步统计,分析19世纪大山脚的华人籍贯。墓碑年代最早为咸丰七年(1857),最晚为光绪三年(1877)。以方言群来划分,大山脚华人社群主要由客家人和潮州人构成。大山脚的早期方言集群包括广惠肇社群、潮州社群、海南社群、福建社群,具有各自集群的特点。大山脚华社最高领导机构为福德正神庙,奉祀玄天上帝,不但充当神庙的功能,还具有整合华人社群的功能。

玻璃主义山墓碑

接下来,宋燕鹏展示丰富的金宝古庙匾额。金宝古庙主神供奉观音,早期名为“水月宫”,是当地广东社群的最高机构,起到了维系广东各社群的作用。庙宇内摆放着“海禺沐德” “威灵显赫”“从今显赫”“祐我高高”等匾额,根据它们的摆放位置,可以分析各个帮群的历史地位和影响力变化。广府南番顺社群在当地居于核心地位,其次是从化、潮州社群,其三的新会、清远、琼州、高要和高明、惠州社群,居其四的增龙人、新安东莞人、四会广宁人、花县人、英德人社群。金宝古庙出现的华人社群祖籍都属于当时的广东省,其中并未有福建社群的任何位置。

金宝古庙匾额

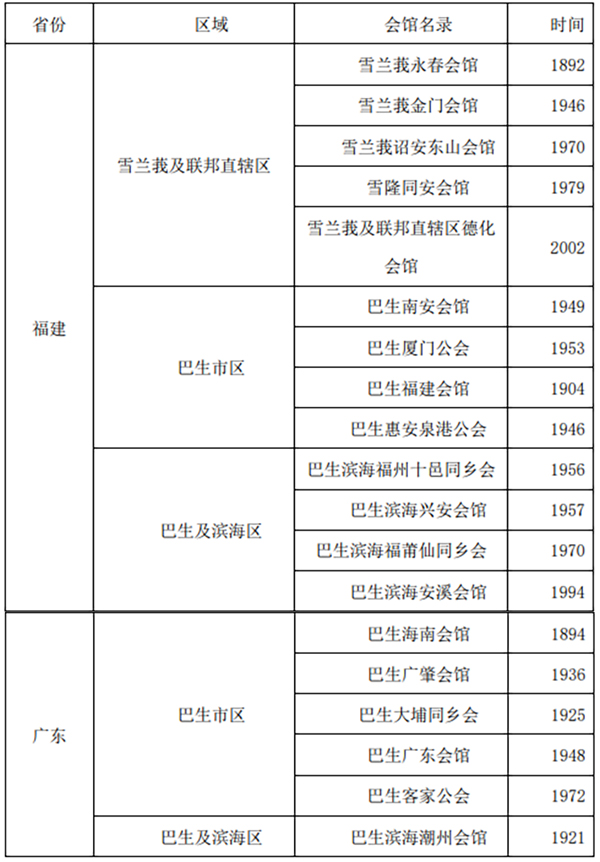

随后,宋燕鹏着重分析巴生华人地缘社团组织。早期华人南来后,在当地按照方言群和中国原乡的行政区划,各自衍变出自己的社团组织。根据表格发现,在巴生华人内部集聚的历史过程中,最早建立社群组织的是福建永春人,而且永春人在雪兰莪是最多的,他们在1892年建立“永春公司”。其后,来自福建的其他社群也相继建立了自己的社群组织,如雪兰莪金门会馆、雪兰莪诏安东山会馆等。除福建人外,巴生的广东人也建立起了自己的社群组织,最早的是1894年由海南人建立的巴生海南会馆。之后,又相继建立了巴生滨海潮州八邑会馆、巴生大埔同乡会等。巴生华人社团的最高协调机构是五条路观音亭,是一间历史悠久、香火旺盛的古庙,它具有统合华人社团的功能。随着五条路观音亭理事会机构不断完善,涵盖了巴生所有华人乡团组织,它逐渐取代了中华总商会作为巴生华社最高协调机构的角色。

巴生华人地缘社团表

宋燕鹏对上述三个中等城镇的华人移民社会形塑途径的主要特征进行归纳总结。第一,神庙是华人移民社会的精神载体,神庙理事会往往也是本地华社的最高领导机构;第二,各籍贯社群的组合模式并不固定,依各地各社群的人数规模而组合;第三,各地华社经历方言群认同后,都会陆续进入籍贯认同的阶段。

最后,宋燕鹏对本次讲座进行了总结与梳理。槟榔屿福建人社群由“先成立小团体、再联合成大团体”,相比之下吉隆坡是一种先有大团体,而后裂变出来更多的小团体。最终在20世纪末的时候,两地的福建社群的面貌就趋同了。作为后起的大城市,吉隆坡的成长已经处于英殖民政府法令比较严密,统治比较强化的阶段,在当地华社人数较少的福建社群的形塑,不仅带给我们一个个案的样本,与槟榔屿福建社群的比较,还能给我们在血缘宗族、地缘会馆、神缘组织等传统研究领域以启发。

宋燕鹏强调,马来西亚各地华人社群的形塑途径千差万别,只有在大量细致的田野调查的基础上,在区域史研究的框架之下,才能真正打开马来西亚华人史的大门,从而避免踏入“板块化”和“盲人摸象”研究的误区。

讲座结束后,宋燕鹏编审向听众推荐其新著《马来西亚吉隆坡福建社群史研究:籍贯、组织与认同》以及相关文章,希望能够深化听众的认识。在提问环节,听众就华人史的研究方法、路径和理论、马来西亚史料搜集、北婆罗门洲华侨华人情况、德化籍华人社群与民间信仰等问题继续与宋燕鹏进行了交流,深化了听众对这些问题的进一步认识。