编者按:这里是一个怀旧剧场。

从香港电影新浪潮中走出来的导演里,1952年出生的严浩的成长经历,决定了他是最具内地情结,也是与内地合作最为紧密的一位。

他的父亲严庆澍,是从内地移居香港的著名左派文人,因为笔墨官司树敌颇多,举家搬迁是种常态。这影响了严浩青少年时期的阅读和思考,让他对内地形成感性的认知,也令他初识命运的颠沛。他后来在内地游历、伦敦电影学院求学时的见闻,则让他看待内地的眼光多出理性,对命运无常也有了更多的认识。

《滚滚红尘》海报

待到成为一名成熟的电影导演,内地、时代与命运,成了严浩作品的三个核心词汇。《似水流年(1984)》《天菩萨(1987)》《滚滚红尘(1990)》《棋王(1991)》《天国逆子(1994)》《太阳有耳(1996)》等代表作,均以内地为背景,探讨个体在时代中的命运衍变。

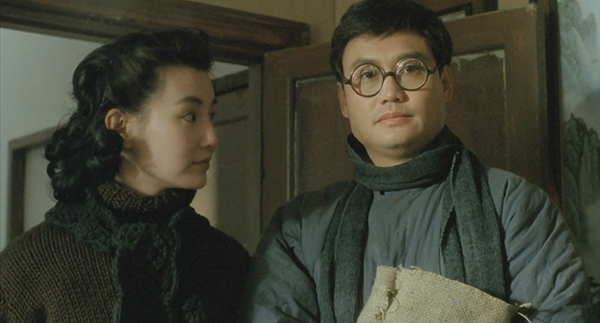

严浩自己也在《滚滚红尘》中客串

其中由三毛、严浩编剧,林青霞、秦汉、张曼玉等主演的《滚滚红尘》,三毛笔下从日伪到内战时期的上海情变故事,被他放置在了冰天雪地的东北来演。这种移植非但没有产生“南橘北枳”式的不当后果,反而让该片成为严浩作品的分界。

三毛笔下的上海故事被严浩放在了北方讲述

此前,他在南方的山水里陈述天意弄人,宛若中国诗画描绘的环境可以舒缓人心的郁结。自《滚滚红尘》起,残酷的命运交响,开始在气候地貌都更为极端的北方大地演奏,人难胜天的意味非常明显。既谈命运更讲梦想的《我爱厨房(1997)》《鸳鸯蝴蝶(2004)》《浮城大亨(2012)》等,故事的地理坐标则又回到了南方甚至香港本土。

《滚滚红尘》中的林青霞与秦汉

《滚滚红尘》中的张曼玉与林青霞

一曲终了

其前

香港新浪潮导演多有电视台的从业经历,严浩也不例外。他在TVB时,得益于同样毕业于伦敦电影学院的师姐许鞍华等人的帮助,慢慢展露编导才华,引起外界注意。加上执导的剧集《CID》之《冤狱》斩获纽约国际电视节铜奖,他1978年便获得拍摄电影的机会,早于许鞍华、谭家明、徐克等其他新浪潮名将进入电影圈。

严浩在TVB与章国明等人联合导演的剧集《年轻人(1977)》,以及两部早期电影《茄哩啡(1978)》《夜车(1980)》,已在探讨时代对于年轻个体理想的碾压和人生的左右。《夜车》结尾一众青春男女的集体死亡,甚至比谭家明1982年的《烈火青春》尾声还要惨烈。

第三部影片《公子娇(1981)》,严浩尝试像同期的诸多港片一样走闹剧路线,但直言是受“人云亦云、是似而非的票房价值引导”,他拍得并不顺心。外加当时其父去世,他的压抑情绪需要找到宣泄的通道。据他的采访,那时他想到10岁上下随母亲赴开封、西安等地探亲的往事,忆起曾在火车上看到的辽阔原野,认为自己会被这样的画面治愈,动了要去内地拍摄《似水流年》的念头。

《似水流年》剧照

不过1985年摘得第4届香港金像奖最佳影片、导演、编剧等六项大奖的《似水流年》,是在1980年代初期的汕头乡下而非北方腹地取景。阔别老家20多年的珊珊在祖母去世后,带着父亲的遗像从香港回来祭拜,借机收拾失落的心情。比起乡亲所过的保守却和睦的日子,已然成为“外乡人”的珊珊无论事业还是感情,都呈废墟之状,她与唯一在世的亲人妹妹的交流亦陷入僵局。在她眼里,“流水它带走光阴的故事”改变了众乡亲的外貌,但并没有更改他们的内在。

《似水流年》中的“外乡人”

几乎没有变化的故土故人,似乎属于命运的特别馈赠,指向以珊珊父亲(严浩父亲)为代表的一代港人心中的精神原乡。比起侯孝贤1985年的《童年往事》中祖母朝思暮想的家园,它尽管有了实在的形象,可是珊珊或说严浩的父亲仍然无法亲近,因为他们已经不在人世。

由是,从内至外散发质朴气息的原乡,充当的只能是再上一辈,比如那两位从澳洲回来的耄耋老人“落叶归根”的载体,对珊珊(严浩)这代人,已难构成乡愁。加上城市化进程的脚步急促踏来,原乡的面貌由表到里很快均有大幅改变,乡愁更成为奢望。张婉婷1989年的《八两金》,让男主角沿着珊珊的步伐也回了趟汕头,但那里的变化已经悄然发生。

《似水流年》中难得的舒展

对珊珊而言,她只能把回乡之旅当作调整心情的假期,放松结束便要回到香港,继续站在生活的轮盘赌上接受挑战,就像当下众多只有逢年过节才会从打拼的大都市回到老家的人们一样。不同年代的人有着不同的命数,珊珊以及严浩与他们的祖辈、父辈,都隔着时代的距离。

个体的命运或多或少受制于所处的时代,严浩在《天菩萨》里就此有更为极致的说明。支援中国抗日的美国飞行员,在凉山彝族地区吃尽苦头终于安家,可是1950年代的国际局势,“兀自”把他拽回对他来说早就失去意义的故乡。

《天菩萨》海报

其时

《滚滚红尘》是严浩对于个体逃不过时代的“翻云覆雨手”主题的延续讲述。只不过《似水流年》是拿平和温婉的手法横切特定的时期,《滚滚红尘》则以激烈动荡的笔触串讲不同的年代。

影片剧本是严浩主动找作家三毛所写。严浩被三毛文字中的女性视角打动,托朋友找到她,表达了欲找她写剧本的想法。三毛起初以为严浩是打着约稿的幌子追求她,并没认真对待,两人见了三回敲定合作。

或许因为从没做过剧本创作,三毛交出的稿件,注有大量个人情绪和解释说明,与剧本的惯常格式并不相符,不过却很熨帖严浩想要的女性角度,也给严浩留下修改空间(事实上三毛在字里行间留有很多可供严浩调整与删减的缝隙,经常会来上诸如“不行,这样太拖戏了,请导演下剪刀”般的话)。从作为当事人的作家沈韶华,到她的闺蜜月凤、编辑谷音,再到与她有过交集的楼下小妇人、容生嫂嫂以及她小说中的人物玉兰,这些女性联合见证沈韶华的命运,审视她与章能才那时代夹缝里的爱情。

沈韶华与闺蜜月凤

沈韶华与男友章能才

沈韶华和章能才的情感起伏里,是否有张爱玲与胡兰成、三毛与荷西爱情的影子,严浩毫不关心——但影片上映时,沈韶华、章能才等人物的身份仍然让有关部门产生联想,给严浩惹下不少麻烦。他只是想借三毛之手,抒发对于命运的看法。

影片是在老年章能才的回忆里,徐徐呈现三毛撰写的故事。北方一片苍茫的画面和他沧桑的画外音过后,三毛笔下的第一场戏,沈韶华的前男友小健试图救她逃出家庭牢笼,方才粉墨登场。随着剧情的推进,上海的弄堂与雨水逐渐被东北的街道与冰雪取代,三毛笔端的女性多出决然的味道。

这种决绝,一方面由严浩创造的严寒自然条件赋予(就像萧红《生死场》里的生老病死,似乎只能与东北的乡村紧紧捆绑),另外则与演员的气质相关。饰演沈韶华的林青霞,其时虽然尚未出演《笑傲江湖》系列电影,但已在徐克1986年的《刀马旦》中展现过刚柔并济的一面。出演月凤的张曼玉,曾在关锦鹏1989年的《人在纽约》里演过女强人,自有一份豁达与干练。

《刀马旦》中的林青霞

因此,沈韶华与月凤试图从时代的虎口,夺回属于她们各自的爱情或生命,却以惨败收场的结局,也就显得更为壮烈。

月凤与男友小勇

秦汉与严浩分别饰演的两人的男友章能才与小勇,在国难当头之际,一个做了汉奸一个奔赴前线,前者避开爱情只求自己能活下去,后者为了民族的明天以身赴死,兼顾小情大爱,也不过是时代群像的缩影。观众对此可以批判或赞扬,但两人像乱世中的众生一样,能做的只有被动选择——如果天下太平,他们琢磨的大概都是“老婆孩子热炕头”。

张爱玲《倾城之恋》中一座城的沦陷成全一对男女姻缘的情节,到底没有在沈韶华与章能才身上复现。没和章能才一道登上开往远方的历史巨轮,只得留在原地的沈韶华,在自始至终敬爱她的余老板的照顾下,生命得到延续,并完成了长篇小说《白玉兰》的书写。可是她终究因为乱世期间写下的文字,像无数同胞一样,没能逃脱另一个时代制造的劫难。

倒是小说的女主角玉兰,得知丈夫春望死于战场跳河自杀,被邻村的小伙救下后有了新的人生。“玉兰打心底里,怨了这位救命恩人一辈子,虽然这样,他们还是生了个孩子。”

其后

1990年第27届金马奖颁奖现场,《滚滚红尘》荣获最佳影片、导演等八项大奖,风头一时无两。分别摘得最佳女主角、女配角的林青霞、张曼玉,事业自此更上层楼,但严浩次年拍摄《棋王》却陷入混乱。《棋王》原由严浩编导,徐克担任监制,可是拍摄期间徐克扮演了一回“夺权”当导演,拍了一半又把权力还给严浩的角色。

《棋王》剧照

所幸影片成色不错。平行蒙太奇手法对两岸两代棋王所处年代以及他们命运的交错展示,让观众见识时代猛兽相似又不同的面目。影片结尾各自把握自身命运的一大一小两位棋王隔空牵手的画面,则为严浩后来影片的主题作出预告:人也许可以走出命运的安排,“我命由我不由天”,只是不能违背人伦。

根据真实事件改编的《天国逆子》(1994年获得第7届东京国际电影节最佳影片、最佳导演等殊荣),一直怀疑改嫁了多年的母亲毒死了父亲的长子,为了打开心结,从部队回到东北农村把母亲告上了法庭。法医开棺验尸的结果是母亲无罪,但长子的猜测却在多年前真实发生。母亲为了能与体贴的情人长相厮守,用耗子药慢慢毒死了待她其实不算刻薄的丈夫。这种改变命运的方式,严浩当然是反对的,母亲最后走进了监狱。

《天国逆子》剧照

与《天国逆子》构成对应关系的《太阳有耳》(1996年曾获第46届柏林国际电影节最佳导演、费比西奖竞赛单元最佳影片等奖项),军阀割据时期的北方,被丈夫短暂“借给”称霸一方的军阀头子潘好的农妇油油,对潘好动了真感情,她不顾丈夫的嘶吼与报复,切断了与他的婚姻关系。但眼见潘好滥杀无辜的她,亲手杀死了爱人,为自己也为腹中的孩子争取到开阔的未来。

《太阳有耳》剧照

谈及《太阳有耳》,严浩称这部电影让他获得真正的解放,命运在他的镜头里有了出路。或许正因如此,他后来的创作,不仅把故事重新放回温润的南方,还让人物拥抱着梦想起舞。由吉本芭娜娜小说《厨房》而来的《我爱厨房》,先后失去唯一亲人的女孩与男孩,在彼此的鼓励下走出阴霾,对生死有了豁达的理解,并最终成为一对恋人。勾连香港半个世纪风云的《浮城大亨》,出身寒微的男主角正是凭借追梦的信念,一步步走向成功,找到自己的身份。

《我爱厨房》海报

现在的严浩如果翻拍《滚滚红尘》,应该会按照三毛的剧本所写,把故事老老实实放在上海讲述,让申城旧时的风情,冲淡一些“人世间的错”。