陈强︱怀念九叔公陈绛先生

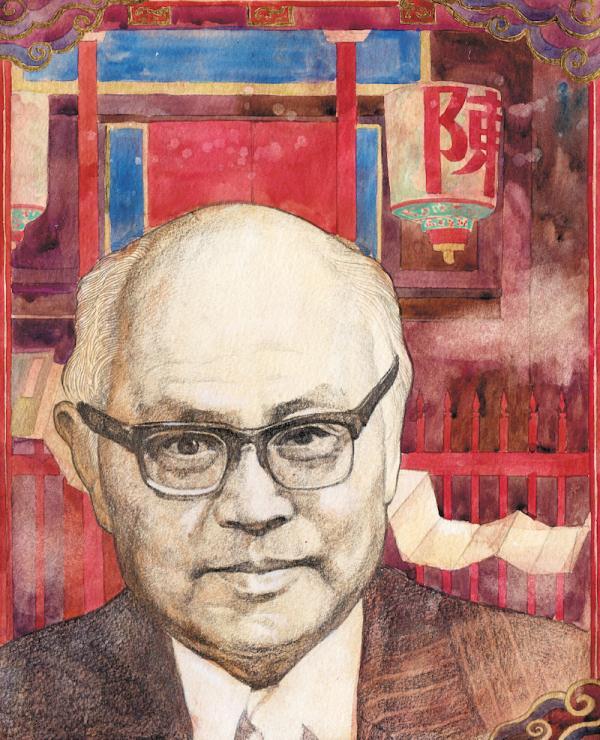

陈绛(李媛 绘)

我的叔公陈绛教授过世大半年了,去岁此时他老人家尚言笑晏晏,而今已是记忆中的存在。无常迅速,思之怆然。我祖父有弟八人,陈绛叔公最小,我总叫他九叔公。几十年弹指一挥间,往事如烟。我在1987年考入复旦历史系,初次见到任教于此的九叔公。他为人谦和儒雅,一望而知其为宿学耆德。系里同学常和我开玩笑说你叔公很有道骨仙风。九叔公予人印象最深的就是圆硕的脸庞,和我见到的其他几位叔公一般无二。我们家祖上唐末从河南固始南迁福建,明洪武年间卜居螺江。物换星移几度秋,叔公的外貌还依稀有似顾恺之《洛神赋图》所绘头型卵圆的“河洛人”。古人所谓“圆颅方趾”或非泛泛而言,而是特指中原衣冠之相貌。九叔公民国生人,在本名之外另有表字“墨孙”。冠族重礼,朋辈之间往往用表字称呼以示尊敬。一部《三国演义》极言尔虞我诈之世态,人与人虽钩心斗角却不失应有之礼节。比如,诸葛亮见到鲁肃总称其“子敬”,而鲁肃则称诸葛亮“孔明”——倘若相互直呼其名,则彬彬有礼之氛围便荡然无存。我们生活的时代礼崩乐坏,叔公的同辈已没有几人习惯于称字而不名。因而“墨孙”只能当作他写文章的笔名来用。九叔公非常注重人际交往之礼貌,在公众场合总是衣冠楚楚、仪形端雅。与之不同,我经常乱头粗服、不修边幅,相比叔公的绅士风度感觉自己还像一个野蛮人。在复旦读书期间,每当叔公来校我都会去教研室看望他。我们用福州话聊天——乡音虽土,感觉特别亲切。如果教研室尚有旁人,叔公必不让我用福州话聊,而是改以大家都听得懂的普通话交流。他总是格外在意别人的内心感受。九叔公交往的朋友不止于“鸿儒”,还有没什么文化的“白丁”。1983年他申请富布赖特奖金到哈佛访问,在那里结识了一位黑人校工。十几年间两人一直音书不断。2000年我去哈佛东亚系访问时,他还特意写信请那位黑人朋友照顾我在波士顿的生活起居。

九叔公脾气特别好,相处多年我从未见他发火过,也想象不出他发火时是何模样。他和我婶婆鹣鲽情深。“文革”期间叔公曾下放北大荒,全靠婶婆一人在上海抚养两位叔叔。他在微信里和我聊起罹患老年痴呆的婶婆就悲从中来,一再叮嘱我要善待我的爱人,女人带孩子实在不容易。叔公将北大荒的经历比作“流放宁古塔”。我不知道他在东北的林海雪原里受了多少磨难,庆幸自己生长在政通人和的太平盛世,从未遭遇到类似的蹉跎坎坷。就读复旦期间,我常去叔公五原路家里看望他和婶婆。我们两人在书房里海阔天空地神聊——聊学问,聊生活,聊学校见闻,聊家族往事。婶婆则下厨做菜犒劳我,吃过的腌笃鲜和红烧蹄髈三十年后还难以忘怀。回复旦时叔公必交待到家要报平安。那时还没有手机,我下公交后第一件事就是去传达室给叔公打电话——收到音信他才放下心来。不论生活日常还是学术研究,九叔公都是这样心细如发。有家期刊曾请叔公翻译一篇美国学者韩书瑞的清史论文,他就推荐我代劳此事。其时我正读大三,英文水平尚不足当翻译之任。叔公只好在我初学涂鸦的译稿上勉力补苴罅漏——密密麻麻的红笔订改令人铭感五内、永志难忘。他就是这样提携后学,为他人作嫁衣裳——受惠者岂止于我,还有其众多及门弟子。十几年后我亦如叔公任教于学府,亲执教鞭才知为人师表之不易。每当批改学生作业不胜其烦之际,就会想起叔公密密麻麻的红笔订改。我们家族在前清世习理学,盖沾朱夫子弘道闽地之遗泽——不论古文经学风靡还是今文经学代兴皆谨守故常而不改。到了民国时代理学传承已衰而流风余韵尚绵延不绝。叔公幼承庭训家教——虽未必有惩忿窒欲之工夫,其温文尔雅的气质还是明显有别于常人。明道弟子谢良佐称赞其师接人浑是一团和气,所谓“望之俨然,即之也温”。九叔公庶几近之。西方哲学只能改变人的思想观念,而宋明理学则可改变人的精神气质。余生也晚,未及濡染居敬存诚之风教。或可学到叔公的腹笥,却难企及他做人的涵养。

每年开学赴沪之际,母亲都会让我给叔公捎些燕皮、肉松之类的家乡特产。我给九叔公带去福州的老味道,而在他那里则尝到了上海的老味道。记得有年中秋到叔公家过节,他给我切了块“杏花楼”月饼。我囫囵一口吞下去,就像猪八戒吃人参果,连味道都没尝出来。叔公笑了,告诉我月饼不是这样吃法,应该一小口一小口慢慢品尝。我给叔公展示刚在福州路书店淘到的《历代诗话》,他一上手就看得津津有味。见叔公喜欢,我就将这套书送给他。九叔公背古诗是下过童子功的,三四岁时我曾祖母就教他朗诵浅显易懂的唐诗。有道是温柔敦厚诗教也。司空图在《与李生论诗书》中指出:“古今之喻多矣,而愚以为辨于味,而后可以言诗也。”品鉴旧诗亦犹品尝“杏花楼”月饼,须细嚼慢咽才能尝出其中之味。叔公可以言诗,我还相差甚远。明清以来,江南文人一直以细腻的精神品味引领着中国的文艺时尚——直到新文化运动风靡天下,阳春白雪的文人品味才为下里巴人的大众趣尚所汩没。叔公毕生研究晚清史,对那个时代的稗官野史、诗文书画乃至多愁善感之文化形态皆情有独钟。他的书房挂着一副其伯祖陈宝琛的手书对联“尚堪何逊作同时,乞与徐熙画新样”。联语集宋人咏梅诗句以表傲雪凌霜的岁寒之操。福州书院向以理学为尚,士风安常而守故,鼎革之际遂多孤臣遗老。陈宝琛谥文忠,世人往往知其忠而不知其恕。他和郑孝胥皆以匡扶逊清为己任——当其共同好友严几道参与筹安会后,孝胥立马割席分座而宝琛仍与之保持终身友谊。俗话说字如其人——宝琛书法温润而无棱角,与孝胥方刚之字形成鲜明的反差。叔公晚年毕力修撰《陈宝琛年谱长篇》,直到去世前夕才最终完稿。太傅泉下有知,亦当倍感欣慰。陈家螺洲老屋大厅悬有一副楹联:“谦卦六爻皆吉,恕字终身可行。”叔公常引其语以揭示世代相沿之家风。“恕人责己”可谓吾家处世之圭臬,太傅如此,九叔公又何尝不然?

我就读复旦本科时即觉叔公身上有种旧上海洋场笙歌熏陶出来的小资情调,这样的气息在建国后来沪的老师那里荡然无存。有次在九叔公家里和他聊起新淘的一张周璇唱片,我说学史之人往往偏好勾起怀旧之情的岁月遗音。叔公听了呵呵一笑,颇不以为然。在他看来,怀旧感只属于像他那样曾亲身感受民国风情的过来人。听到“夜上海”迷人的曲调,叔公必会想起他在浦江之滨度过的青春岁月。1947年九叔公和我俱伯伯一同考入上海圣约翰大学,叔侄两人虽隔一辈却年纪相仿。圣约翰是教会大学,课程大多以英语讲授。日后叔公治学偏于中西交流即与就读该校之经历不无干系。他从圣约翰毕业没几年,母校就被拆分并入上海各高校。光阴荏苒,岁月如梭,约大校友会逐渐沦为人数与时俱减的耄耋联谊会。九叔公对哺育他的母校一往情深,每和我谈及校友会的活动总是不胜唏嘘。当中国革命的浪潮席卷十里洋场,象牙塔般的约大亦暗流汹涌,难以放下一张平静的书桌。俱伯伯义无反顾地投身革命——九叔公则笃志向学、心无旁骛,像隐士一样疏离于汹涌澎湃的时代大潮。面对激情洋溢的外部氛围,他总能做到乐而不淫,哀而不伤,怨而不怒。丁玲在《也频与革命》一文中曾讥议革命的旁观者,将其拟于“站在高岸上品评在汹涌波涛中奋战的英雄们的高贵绅士”。而近代史研究恰恰需要站在高岸之上评说历史潮流的旁观者立场。按常理而言,人们对所见世的认识必较所闻世靠谱,而对所闻世的认识又必较所传闻世靠谱。实则近代史比起古代史更易因心术之患而荒腔走板——正所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。叔公超然物外的隐士气质令其近代史研究多能平心持正而无意识形态之偏颇,庶几近于班固所谓“其文直,其事核,不虚美,不隐恶”的良史实录。其为人也不慕荣利,不趋时髦,孜孜矻矻于钩隐抉微,兢兢业业于属辞比事——求知问学的专心一志永为后辈所敬仰。

《陈绛口述历史》

九叔公身在上海,心系桑梓,对关乎陈氏家族之事务甚是惦念。卧病在床之际,还念念不忘正月初三之螺洲祭祖。百年前我曾祖父自螺洲徙居福州,住在三坊七巷之郎官巷。二十多年后九叔公又从福州迁居于上海,再过五十多年我亦从福州迁居于厦门。家族之树不断分蘖抽枝。每年初三祭祖,寻根溯源的陈氏族亲从四面八方纷至沓来,在螺洲宗祠之内济济一堂——当此之时,同气连枝之感油然而生。有一年我带小儿回乡祭祖,螺洲族亲还不忘对黄口孺子进行“思想教育”——要他记得自己并非厦门人或福州人,而是地地道道的螺洲人。我想九叔公虽居沪上七十余年,亦未必以阿拉上海人自居。他在《陈绛口述历史》中言及自己久怀诗书继世之思,而出生海外的两个孙子却不识汉字,让他永愧于心。一般上海人旦暮所思者唯与世界接轨,恐难体会叔公赓续传统的拳拳之心。九叔公平常西装革履,从表面上看似也颇为西化。他有非常开放的一面,如有可能总是尽量使自己融入西方文化以增进了解。1983年访问哈佛时即选择租住美国人家里,不像多数留学生或访问学者为省钱计扎堆合住。然而,叔公在内心的最深处始终对华夏传统怀有孩童般的孺慕之情。自古以来衣冠之族即具浓厚的宗族意识。在蛮夷滑夏的上古之世,其人每以宗姓结盟之形式缔造华夷相隔的封建国家。个体永远融于宗族之中,一人犯罪则举族连坐——宗姓参股之国家遂由家族之繁衍茁壮成长。在五胡乱华的中古之世,其人又聚宗族乡党筑坞自守以避戎狄寇盗。宗族间互结姻好,形成封闭的门阀世家——而其家传族承之经术则屹然而为抵拒滔滔胡化的文化坞堡。九叔公所思所恋所忧所惧皆根于从悠悠远古传承不辍的文化基因,而与“现代人”的思想理念囧不相侔。但愿带着历史余温的文化情怀不会随着老辈的逝去风流云散,否则后来者唯有于古籍之中提取类似之基因。

我想纪念九叔公最好的方式就是课子以诗礼,使家族文化之传承绵延于永久。希望后辈子孙永葆叔公诗书继世之情怀,思其所思,恋其所恋,忧其所忧,惧其所惧。诚如此则九叔公不死矣!