哈瓦那唐人街:隐匿一百六十年

2006年1月的一天早晨,一群人迎着化解早春清冷的晨曦在哈瓦那唐人街古巴武术学校的彩色围墙下聚集。他们当中有记者,有当地行政人员,有社区领袖,还有中央政府人员,一共五十来人。他们聚集在这里讨论分解唐人街华区促进会的问题以及确定“市历史学家协会“(Office of the Historian of the City)的行政职责。促进会是这个地区的协调机构,其历史可以追溯至(在2006年时)已经有113年历史的古巴华人社区代表机构:郑华(音,Chung Wah)赌场,即古巴中华总会馆。会议决定,今后,该协会将仅作为城市发展和社区管理人员的外部咨询委员会运作;本地所有事务,从管理外国捐赠物资到策划文化节将由“市历史学家协会”进行管理。这一系列变革标志着当地商业和政治活动的重大改组。

“市历史学家协会”接管促进会是一百多年来动荡的华人社区中最近发生的事情。从19世纪50年代开始,哈瓦那唐人街建立起了最早的商业活动,该地区的繁荣与萧条就一直受到本地政治以及国际关系的影响。20世纪早期,哈瓦那唐人街繁荣发展,与纽约和旧金山唐人街并称美洲最具活力的唐人街。十二个会馆依据姓氏和祖籍有序排布,支持着当地餐馆、果蔬店、洗衣店和剧院的活动。

华人社区的成功引起了其他古巴人的注意,特别是在大萧条期间,唐人街的成功显得更为引人注目。为了缓解华商成功带来的公众压力,同20世纪30年代其他拉丁美洲政府一样,当时的格劳·圣马丁政府对唐人街的就业和经济互动施加了许多限制。如果说这种对华人成功的质疑与忌惮还只是给华人企业家及其子孙带来了挑战,那么1959年的古巴革命则给他们带来了重大打击。十年之内,大部分华商产业被国有化,很多人因此移民美国。而那些留在唐人街的华人不仅面对各种商业限制,还要面对各种歧视和侮辱,因为那时候古巴与中国在苏联问题上存在分歧,导致两国外交关系紧张,华人因此受到影响。直到20世纪80年代末苏联解体,中巴关系再次回暖,华人的处境才好了一些。

20世纪90年代初两国建立稳定友好关系以来,唐人街有了更多变化。其中最显著的包括1994年华区促进会的创立。促进会促进了唐人街的经济和社会发展,在古巴华人伊尔米娜·恩·梅纳德斯(Yrmina Eng Menéndez)的带领下,促进会说服哈瓦那政府允许唐人街开发小型私有产业,使得中餐馆、农业贸易、中国进口服装零售、炊具以及手工艺品产业因此得到发展。这些商业活动促进了唐人街十二个会馆及其协调机构古巴中华总会馆的复兴。作为在萧条时期最早经营农贸市场的地区,哈瓦那唐人街吸引了世界媒体的目光,它们都迫切地想了解古巴政府是否可能实施市场改革以克服当时日渐加深的经济危机。

古巴90年代中期进行了有限的经济改革,给旅游业和以美元以及古巴比索交易的零售业的扩张提供了基础,这不仅给古巴带来了强势货币的流入,也创造了更多就业机会。同时,与委内瑞拉以及中国的合作让古巴顺利渡过了萧条时期,使经济得到了复苏。2011年古巴和中国的双边贸易总额达到了19亿美元(这个数值低于2008年全球金融危机前的22.7亿美元,但高于2000年的3.14亿美元)。古巴和中国的合作还促使古巴加强了工业基础设施建设,促进了双方的军事、外交人员,商人以及大学生之间的频繁交流。而对于唐人街而言,两国的合作不断促成新的合作。中国商人在唐人街投资中餐馆,参与文化教育项目,与街区附近的非正式行业建立商业联系,唐人街居民把这种合作称为“中国市场”。

对古巴来说,与中国的合作是机遇与挑战并存的。与美国、苏联的合作经历让古巴对外部势力影响产生了高度的政治敏感。况且,唐人街从19世纪建立以来,就一直游离在古巴公民参与体系之外。

作为古巴与中国象征性的文化和外交桥梁,唐人街是一个十分有经济潜力的旅游热点,但它也是非法商业活动的聚集地。哈瓦那唐人街就是这样一个不同寻常的、战略挑战与机遇并存的地方。2006年1月,古巴武术学校的会议就是为了设计一个能应对这些威胁与机遇的管理方案,这个方案把街区的活动进行了整合,使其可以融入整体的公民治理和经济发展的大项目中去。而如果要了解设计这个方案的重要性,我们首先要探讨历史上唐人街是处于怎样一个边缘社会的动态、它的发展历程以及一百多年来古巴当局是如何处理唐人街事务的。

重重欺骗

1842年《南京条约》的签订标志着第一次鸦片战争的结束,由此英国成为贩运中国劳工的主使者,与此同时,英国停止了穿越大西洋的奴隶贸易。由于英国的禁航令,被贩运到古巴的非洲奴隶从1844年的10000人减少到了1847年的1000人,仅仅三年就下降了90%,而中国劳工的到来正好弥补了非裔劳工的减少。英国商人垄断了华东地区这个新兴的、合法的劳工来源,贩运中国劳工变成了利润可观的商业。我们仍然能在古巴的一句俗语中看出英国商人对华人劳工的欺骗:“他就像来自马尼拉的华人——被骗了。”

1847年1月2日,212名中国劳工在厦门港口乘上开往古巴的西班牙护卫舰欧契多(Oquendo)。他们与伦敦的曼尼拉和泰特(Manila and Tait)公司签订了八年劳工合同,为西班牙(Real Junta de Fomento y Colonización)工作。其中206名华人撑过了漫长的旅途,于同年的6月3日到达雷吉亚的哈瓦那港。十天后,另外365名华人乘坐英国的菱形杜克(The Duke of Argyle)到达哈瓦那港。到1853年,已经有五千名华人劳工到达了古巴,1873年,另外132453名华人也被运送至此。其中,80%的华人被送往糖料种植园,剩下的人成为小商贩、包工头,或者充当工人同当局殖民者之间的翻译和经纪人。这些华人怀揣着衣锦还乡的梦想来到古巴,但到了古巴后每月只有四比索,不要说赚钱了,他们连回乡都做不到。学者一致认为华人劳工,或者应该说华人苦力即使签订了合同,但是他们作为合法劳工的生活和被奴役的非裔劳工本质上是一样的。

古巴的华人劳工基本上都是男性,他们与同一经济阶层的女性,尤其是古巴黑人女性结合,这进一步加深了原本就因欧非结合而变得复杂的古巴文化和血缘,费尔南多·欧提兹称之为“炖”(ajiaco)。然而,就像罗杰利奥·康纳尔在他的书中提到的:“实际上,设想华人与西班牙人有深刻的文化交流过程是不正确的,他们的交融是有选择性的。”例如,古巴中式烹饪就体现了这点。确实,看那个年代针对华人的书写,比如下面1877年曼努·维兰娃的一个报告,就暗示华人社区同时被欧裔和非裔的古巴人孤立,以至于他们只能依靠犯罪活动立足:

这些人被虚假的前景引诱,背井离乡,很快他们就开始怀疑他们的愿望根本不可能实现。他们与故土隔绝着广阔的海洋,这份遥远因思念与回忆越显沉重;他们被贪婪的船员剥削;被授予陌生的工作;被迫承受奴役传统和准则下的纪律惩罚;走过了一重又一重的欺骗,甚至连合同里提到的宗教信仰也得不到保障;因为缺少同种族女性,他们没有家庭生活;他们被白人歧视,被黑人憎恨;同那些奴隶相比,他们与雇主的接触比奴隶们少得多,当合约接近期限或者因为其他类似的理由,他们几乎是被雇主忽略的,他们是古巴社会真正的流放者,这样的状况怎能不产生犯罪和罪恶呢?

长期被边缘化以及对未来的绝望使很多古巴华人从事违法经济活动,比如参与贩卖鸦片。毒品在糖料种植园开始泛滥,它们摧毁了华人劳工的经济、身体状况,还加深了合约商对华人劳工的控制,合约商通常通过雇用华人经纪人和分包商对华人进行社会控制。早在19世纪60年代,鸦片零售业就在种植园周边的小镇活跃起来。一些不再从事苦力劳动的人通过完备的网络体系参与鸦片兜售。华人包工头通过种植园区的华人便利店直接分派鸦片给华人劳工。就像伊夫林·胡·德哈特所说,这些活动使鸦片贩卖者得以积累原始资本,他们很可能就是脱离苦海的第一批华人。一项数据表明,直到1936年,拉扎瑞托·德·埃尔·玛瑞尔(Lazareto de El Mariel)医院接收的2225名吸毒者中有一半是古巴华人,不过,带有种族歧视色彩的监管体系很可能夸大了这个数字。

玛丽亚·特雷莎·蒙特·德·欧卡·蔡(María Teresa Montes de Oca Choy)和罗伯特·维加斯·李描述了这些不幸境遇是如何促成华人形成了其特有的孤立的、自我保护性的文化:

这[压迫]致使华人社区自我封闭,再加上语言沟通障碍使得华人社区多年来一直与外界隔离,只活动于自己的社区之内。他们变得对外界怀有敌意,抵制那些可能造成他们文化流失,排斥那些曾迫使他们羞辱地接受某些工作的机制。

矛盾的是,沮丧和孤立激励了很多古巴华人参加了集体运动,该运动最后发展成了十年战争(1869—1878)。这引起了西班牙政府的注意,在古巴总司令的建议下,政府在1871年颁布了一条法令,宣布华人劳工契约不再合法。1874年,中国政府从公使那得知华人在马坦萨斯和拉斯·维拉斯(Las Villas)的遭遇的困境之后,也禁止了劳工契约。战争期间美国驻马坦萨斯领事詹姆斯·威廉·斯第尔上尉曾这样描述文化水平上落后但工作上无与伦比的华人,他总结道:这些人天生比较内向,抵制融合:

无论何时,或许在将来,这些中国人总会为自己在这个新世界争取到一个地盘——他们会的——他们会把它建设成像广州或者澳门那样的地区,绝不为气候和资源所限制……他们无心政局,整个社区渴望得到的肯定会得到,但最终也会被孤立。而且如果他们真的被孤立了,那么他们的势力范围会成倍增加,而且是稳定、连续地增长……那里所有的人仍会幻想建立美好的国度,仍幻想能够回家,他们从不会想要成为这个国家的公民,即使他们身在这个国家。

上世纪末,唐人街人口非常多元化,至少有5000名“加利福尼亚华人”加入了古巴华人社区。胡安·佩瑞兹·德·拉·里瓦(Juan Pérez de la Riva)称他们为“美国人与穿夹克、打领带东方人的混合”。这些“加利福尼亚华人”移居到古巴,以避开美国随着淘金热而越发苛刻的种族歧视。1899年美国占领古巴后,军方宣布古巴的华人只有14614人,但这个数字在1919到1924年间大幅度增加,因为中国和古巴政府(迫于糖料制品压力)取消了禁止华工出国的条约。乐萧(音,Lok Siu)引用20世纪初古巴房屋局(1903至1916年间,有373名华人到达古巴,而在1917至1924年间有11311人)和哈瓦那华人大使馆的统计数据(1903至1916年间,有6258名华人到达古巴,而在1917至1924年间有17473人),该差异表明了在20世纪初准确记录华人劳工数量的难度。萧表示,这种差异很可能是当时大量的非法移民所致。

“加利福尼亚华人”比华人劳工、小生意者更富裕,他们通过经营洗衣、果蔬和超市生意,成为华人街的中坚力量,巩固了华人街的经济。自1858年华人企业家常李(音,Chang Li)和来萧依(音,Laig Siu-Yi)建立唐人街第一家家庭饭馆和水果商场以来,唐人街开始逐渐发展起来。在20世纪初期到中期这段时间里,有了洗衣店、超市、便利店和小卖部的支撑,唐人街扩张到了四十四个街区,成为拉丁美洲最大、最重要的唐人街,与旧金山和纽约唐人街并肩而论。因为法律不允许人们居住在市中心(现在的老哈瓦那),于是华人社区就把唐人街发展成为了“一个独立的、广东省的古巴分区”。

本地生意由会馆支持,而会馆则根据成员的姓氏和政治倾向进行组织。它们的协调机构古巴中华总会馆在1893年由古巴中国总大使馆荣誉主席谭干初注册登记。会馆为唐人街的商业提供重要支持,他们通过族群间互帮互助的网络和民族团结来招揽古巴华人去餐馆消费,从而帮助华人商业渡过难关,克服古巴华人法律上受到的不公正待遇。会馆还大力发展中餐馆,使之成为提供就业的重要渠道,帮助新移民适应当地文化;会馆同时还是商议社区事务的中心。但另一方面,餐馆依赖于与哈瓦那郊区农业生产者的私人关系获得原料,这些都让餐馆成为华人“社会经济”发展的缩影。20世纪40年代初哈瓦那讲师都冯·C. 阔比特(Duvon C. Corbitt)如此描述华人农业项目的成功:

今天,绿色蔬菜的种植和配发大部分由华人掌控,在经营杂货店方面他们还成功打败西班牙移民……他们的产业分布甚广,在古巴,几乎所有小镇或重要村庄都有东方人经营的店铺。华人成为卡车农夫,在有些情况下他们还经营大范围农业。

除了一些在农业、洗衣生意和其他小商业上获得成功的华人外,大部分古巴华人并不富有。再排除商业精英“加利福尼亚华人”,就只有那些涉及有组织的赌博或鸦片贩卖的华人走上了致富的道路。然而,在20世纪30年代初,他们的成功仍然引起了当地人的抗议,使得拉蒙·格劳·圣马丁政府(1933—1934,1944—1948)(就像1930年的墨西哥以及随后1935年的巴拿马政府那样)要求职工队伍里至少要有50%(后来提升至80%)的非华裔古巴人。当时的音乐作品就反映了人们对华人社区的妒忌和愤恨,歌曲模仿中文口音,歌词中叙说着古巴华人身兼多职,买下当地和美国所有财产,用钱引诱古巴女人。阔比特得出这样的结论,在和谐的民族融合下,歧视仍然是广泛存在的:

好的方面是,几乎所有华人都与古巴人毗邻而居,而且数量相当多的跨种族婚姻看起来与种族偏见这个事实不符;然而,只要足够了解状况,就会发现古巴人通常认为华人在社会上以及智力方面是低等的民族。

公众的歧视更是加大了华人社区与主流文化和商业的距离,唐人街遭受到的外部排斥和内部封闭恶性循环,一直延续了整个20世纪,就像下面提到的那样,直到今天,唐人街是否并入政府的管理和经济体系仍然是一个敏感话题。如果说唐人街的边缘化以及他们与主流社会践行渐远的事实造成了接下来几届共和政府的困扰,那么这无疑将与古巴革命所倡导的包容的精神背道而驰了。

革命对当地的冲击

1959年,菲德尔·卡斯特罗进军哈瓦那,唐人街则凭借亲友网络和民族团结,继续以非正式的商业中心运转着。与外界几十年的敌对状态和边缘化使得这些网络独立于古巴的社会和经济环境,也因此成为了革命政府的攻击目标。为了把唐人街拉入革命队伍,民族革命军的一个特殊小队尤恩·王(José Wong)小队(以José Wong的名字命名,他是传奇的华人青年、共产主义者,非法时事通讯[Grito Obrero Campesino]的创始人,于1930年被刺杀)在1960年2月17日进入唐人街地区。这支队伍完全由古巴华人组成,用广东话交流,由佩德罗(Pedro Jesús Eng Herrera,又称Tai Chao)所领导,该人后来为古巴华人文化史画上了重要的一笔。

后来,为了应对美国施加的经济压力,古巴在60年代初中苏交恶时支持苏联,由此,中国和古巴的关系转冷。1967年,中国从哈瓦那召回驻古巴大使。华人及其社区因此受到了各种歧视,这些歧视更因为许多小型企业在60年代初经历了国有化以及1968年的“大革命进攻”而变本加厉。只有那些与华人及其社区有联系的餐馆——以及其私下的供应网络——仍然由社区掌控。

到了1975年,中古关系进一步恶化,在安哥拉的战争中,中古分别支持敌对的派系。古巴学者表示,那段时间里,与中华传统相关的公共活动,从学术研究到艺术表演,几乎都从大众视野里消失。直到80年代初,两国的民间关系开始回温,古巴华人社会主义联盟开始播放中国电影,并且在1982年联合古巴中华总会馆在哈瓦那美术设计中心组织了中国传统戏服公开展览。同一时期,两国官方关系也有所升温。1984年中国派送主要军事人员到哈瓦那,中巴两国开始协商一系列外交、经济合作,其中包括中国人到访古巴免签证以及通过1988年协议,古巴成功用100000吨糖换取了中国制成品。

在古巴经济危机初期,中巴关系快速好转。1993年江泽民主席访问古巴,卡斯特罗在1993年和1995年回访中国,磋商更大规模的消费品贸易。同时,随着美元买卖合法化,中国消费品开始大量出现在唐人街的小商店以及超市中,从丝绸被单、服装到唇膏,以及旅游纪念品。1999年,中国政府给唐人街赠送了一个传统拱门(牌楼),该牌楼建在唐人街入口,由中国技术人员设计,古巴工人建造,反映了双方不断加深的双边贸易。

2001年江泽民主席访问古巴期间,还向古巴提供了650万美元的无息信贷以及2亿美元的贷款,支持当地购买中国产品以实现通信行业的现代化,另外提供了1.5亿美元的信贷,用以购买中国电视机。2003年,北京正式认可古巴为中国公民旅游点,2004年,胡锦涛主席访问古巴,签订16项协议,扩大了双方在教育、公共卫生、生物技术、通信技术、石油和镍行业的合作。2008年11月,胡锦涛主席再度访问古巴,提供了7000万美元的贸易信贷,帮助升级古巴的医院,同时承诺在2006到2011年间派送5000名中国学生到古巴学习语言、医学以及旅游业。

两国的正式贸易还伴有双向的非法贸易。雪茄在中国新兴富裕阶层里很受欢迎,多米尼加共和国出产的Don Diegos、洪都拉斯出产的Flors以及古巴国营烟草公司Habanos出产的Cohibas价格都在250元(40美元)以上。这个价格让雪茄成为大部分中国人望而却步的奢侈品,但在一个有着3.5亿烟民的消费大国,雪茄的需求也随之增长。为此,世界第五大烟草公司Altadis实施了一个策略:以香草和法国白兰地为原料,生产价位较低的人造雪茄。但很多雪茄狂热爱者并不买账,他们以标准的100元(17美元)的价格,要么在雪茄吧的桌子底下进行秘密交易,要么在新兴的都会区,比如像北京三里屯那样街上交易正宗的古巴“puros”(雪茄)。一项报告显示,由于高进口税和缺少零售许可,在北京、上海、深圳、广州和珠海出售的雪茄百分之九十都是走私货。

唐人街国营商店收益过低,导致那些中国进口商品的零售商不得不转向有着几十年历史的地下非正式的贸易网络。这时候,中国外交人员、商人与古巴华人开始建立越来越频繁的非官方联系,他们都以唐人街为结合点进行会面。就像以往外国投资者在中国大陆寻找商机时,需要依靠社会和家庭关系(通常以香港和台湾地区为突破点)来获得商业合同,中国商人想要在古巴、墨西哥等其他拉美国家开发商业项目时,也同样需要与当地有影响力的公共或私人机构的当权者打交道,或者是与重要的社区领导人建立社会联系,这过程中往往还需要世界华侨华人社团联合总会做中间人牵线搭桥。

由著名的功夫大师罗伯特·维加斯·李建立的古巴武术学校便是中国与古巴友好往来的最好的见证。维加斯·李在哈瓦那非常受尊敬与欢迎,他的学校在哈瓦那市内拥有1700多名学生,年龄介于4岁到90岁之间,他还于每周在电视上进行武术表演。经济上,李也享有丰富的资源,他的岳父是一位来自上海的商人,并且近期开始投资唐人街的餐饮业。李通过他岳父的人脉得以获得唐人街的资源,成为到访的中国大陆的官员和政客的在本地的引荐者。

古巴武术学校是古巴和中国友谊的象征,也是两国沟通交流的桥梁。我们的工作与中国大使馆紧密结合,中国访客,从外交人员到学生都把武术学校当作相互合作的平台。中国并不是要控制拉丁美洲,而是在寻求稳定的贸易合作,从民间力量中获取尊重。中国对古巴交通、教育和医药事业的支持就是友好的象征。同时,我也希望这个地区的人们能认识到这点(2008年12月20日的采访)。

人际关系可以为商业合作提供必不可少的友谊和信任,华人商业在全球的发展就是最好的例子。比如说在墨西哥边境城市蒂华纳和墨西加利,华人从中华民族的网络中汲取资源,从锡那罗亚州华人延伸到旧金山华人,以此来保护并且推动他们的经济地位。与之相比,古巴非法的合作关系,特别是那些跨国网络,则被政府监视和掌控着,该政府从1959年起,因为把民族主权放在第一位而限制华人商业的发展。随着中古两国越来越深的经济、文化和政治联系,唐人街的管理问题自然而然就成为了古巴政府的担忧所在。

正式化:经济发展的战略

早在1847年第一个劳工来到这里时,唐人街的非正式行业便已经被纳入了当地的民族团结中去。研究社会资本的学者认为——并且古巴华人社区的例子也论证了——如果一群人长时间承受消极社会经济压力,他们往往会变得退缩、自护,从而强化社会分裂,给管理体系带来重大挑战。和之前的尤恩·王小队一样,1994年唐人街促进会的成立也是为了应对挑战,它像90年代以来古巴其他城市发展机构那样,尝试引诱当地非正式行业的关键人物签订合法的商业合同。这样“从非法到合法”的尝试,就像一个古巴城市规划机构所说,本质上是为了理性规划本地的社会资本和社区的统一,使之加强而非减弱古巴政府的合法性。

促进会最先关注唐人街的餐馆并非巧合。几十年来,餐馆和哈瓦那郊区的肉菜供应商通过非正式渠道的商业网络合作,给餐馆提供了便利的进货渠道,解决了政府指派下的供货商的存货不足的问题。于是,促进会说服地方政府准许人们在唐人街开设农贸市场,让餐馆继续独立经营,减少了餐馆长期的非正式商业操作。就像当时促进会的会长所说:

动用我们与官方的关系真是十分奇妙。但我们的主要成就是无论处于经济开放还是封闭时期,我们都努力保持餐馆的独立性(2006年1月17日的采访)。

促进会之所以能直接和会馆协商,是因为它与古巴华人社区以及古巴中华总会馆有深刻的渊源。但这也导致促进会与当地利益的联系过分紧密,约束了它调节社区活动的能力。它拒绝提高透明度,不愿为像龙冈会馆及其下属餐馆那样为非正式福利计划、食物分配以及老年人的照看承担责任。于是,在促进会的管理下,餐馆的经济责任依旧模糊不清。就像十岁搬到古巴,现今已故的古巴华人作家Manuel Chiong Lee所说:

我亲戚拥有三家餐馆和五家洗衣店。那是在1959年以前,所以都是私有的,他们做账十分细致。革命早期,很多华人产业国有化,街区的发展就停滞了。从那以后,人们赚钱的唯一方式就是与协会[比如会馆]或生产商合作,bajo el tapete[直译为“在表面以下”],即在它们的掩护下操作……腐败总是不好的。它或许微不足道,毕竟没人拥有游艇之类的东西。但它在滋长,曾经它可不那么猖獗。所以政府决定是时候整治它了(2006年2月24日采访)。

促进会的困境告诉我们,施加在社区团结和清廉的压力是可以互相影响的。就像亚历山卓(Alejandro Portes)所论述的那样,当团体内部的社会关系过于强大时,就会阻碍它们与外部组织或政府机构维持并建立和谐的关系,这时,就会出现“消极社会资本”。相反地,如果有广泛影响力的机构提出明确地方利益与价值的主张,它会在公民参与和民主化之间形成一种阿瑞尔(Ariel C. Armony)称作是“可疑的联系”的现象。而不走这两个极端,能把握好当地利益与当局意志的平衡,从而保证机构廉正的做法被彼得(Peter Evans)称为“镶嵌自治”(embedded autonomy),被马克·格兰诺维持称为“弱联系的强大力量”。就促进会来说,它与当地社区的联系实在是太强了,这让它无力监管当地的发展,也最终导致它在2006年1月被“市历史学家协会”所取代。

在控制非正式商业,同时扩展正式经济行业这件事上,没有谁能比更有经验的了“市历史学家协会”。它的首要目标是将哈瓦那旧城未开发的物质和文化遗产作为商业发展的基础,规划哈瓦那旧城的未来。在经济发展方面,它的合作伙伴Habaguanex建立了酒店、酒吧以及购物中心,希望通过外国游客的到来吸引强势货币的流入。在政治方面,它并入了一大批当地活跃分子,而有些不加入的人则选择进入政府主导的项目,寻求独立发展。

“市历史学家协会”对唐人街的管理结合了商业和政治两个方面,这反映古巴政府从萧条时期以来,加大了对经济管理的关注。除了古巴政府2011年出版的《经济和社会政策导向》(Economic and Social Policy Guidelines)外,最近劳尔·卡斯特罗政府还取消了对电视、录像机、移动电话、电脑和其他电子产品内销的限制。通过购买这些来自中国的产品,古巴政府进一步鼓励了古巴与中国工业一体化的进程,该改革使政府得以掌控那些曾经大量在地下进行流通的消费品,从而保护了政府的经济合法性。

尤西比奥·莱亚尔(Eusebio Leal)博士是该协会的主管,哈瓦那旧城的市长,他同时还是成功的诗人和拉美历史研究员。他表示,几个世纪以来,旅游业已经成为唐人街地区的重要特征。林立的酒店和其他商业活动都一律通过美元交易,当地人的酬劳以古巴比索交易,尽管该现象使得当地人产生了厌恶情绪,但是尤西比奥·莱亚尔(Eusebio Leal)博士对该发展的看法是:

……从历史上看,对于城市性能的恢复,整个城市都有受益。创造一个让外国人和古巴人和谐交融,洁净而又健康的环境很难。大部分古巴人恳切希望有真正的文化交融,我们也在努力寻找促进交流的方法…我们尝试保留学校和住宅,创造就业机会,鼓励真正的参与,为了做到这些,我们创造了有活力的财政机制,使得人们在历史街区的投资可以有利可图(2002年4月29日的采访)。

1993年圣天使学院(Colegio del Santo Angel,18世纪的商人住宅,被联合国教科文组织列为世界遗产地)崩塌之后,莱亚尔博士依据第143条法令,运用非凡的外交技能,使得这个财政机制得以执行。“市历史学家协会”成为了古巴唯一一个可以控制支出、利润以及自治范围内总体的经济管理的机构。自主财政管理将该协会从传统经济模式解放出来,传统的模式需要自治市牺牲自身利益,服从中央部门,而这些中央机构大部分时候是把国家利益放在自治市级利益至上的。因此,“市历史学家协会”迈出了实行资源分权管理重要的一步,这是很多激进的古巴政客和社会评论员期待在自己的自治区可以看到的,当然他们还有其他愿望,比如说促进生活水平多样化,哈瓦那旧城是一个例子。

1992年,莱亚尔博士在他名为“旅游业对理解历史文化的重要性”的专题演讲上表达了“市历史学家协会”对唐人街的兴趣:

哈瓦那还有比唐人街漂亮、有趣的地方吗?然而即使是这样一个地方,如果一个最重要的任务没有完成,也将会消失。那么这个任务是什么?为了确保唐人街的延续……这不是要改变或者修饰一个地区,而是让它活起来,而这活力往往源自内部。

90年代初“市历史学家协会”就意识到了与会馆建立合作关系的重要性。2006年,会馆声称有2550名第一、二、三代华人会员。据古巴中华总会馆秘书长豪尔赫(Jorge Chao Chiu)所说,2011年初,会馆注册在案的第一代华人有171人。和这些零散个体不同,第二和第三代古巴华人不再是中国国籍,在血缘和文化上更加融入古巴社会。除了这个差异,华人后裔也对会馆表现出浓厚兴趣,并在民治党、龙岗(Lung Kong Kun Sun)以及中华总会馆拥有较高职位(尽管仍不是最高)。

为了和会馆发展关系,“市历史学家协会”在开发本地旅游资源时,委派唐人街的社区领袖进行一系列策划和推介。这些推介在唐人街的中国传统艺术中心举行,充分展示了唐人街的志向:

我们一定要尽可能使选择多样化,打破沙滩酒店的旅游模式。我们鼓励游客多了解这里的人和事,很多时候游客们不打算了解这些,这是很可惜的……在我们看来,为了推广产业的目标,增加国家的货币,我们还没有竭尽一切所能满足游客的需求……在古巴,在我们的城市,在我们的自治区有一条唐人街;让我们努力把它建设成为我国另一个旅游品牌。

为了达成这个目标,另一份报告中提出聘请演员穿上中国传统服装,模仿19世纪末20世纪初的果蔬摊贩在广场巡游,以吸引邻近自治区的游客。而另外一小部分演员则饰演传统宗教人物,如非裔古巴祖先尚戈(Changó)、天主教圣芭芭拉以及中国的San Fan Kon(或称关公),让大家关注到和非洲、欧洲文化并行的中国宗教文化,从而了解到古巴的多元文化传统。

第三个报告推荐建立一个古巴华人文化博物馆以及一个中国风酒店,让旅游者享受地道的按摩和中国茶。为了抢占新兴中国中产阶级的市场先机,报告建议道:“我们必须使得中国游客宾至如归,那样,亚洲游客才会向亲友推荐古巴最佳酒店。努力做到让游客从踏入酒店那一刻起,因陌生的风俗习惯而引起的负面情绪就能得到缓解。”报告总结道,唐人街发展这种设施的关键是要升级基础设施,改进与国外旅行社的关系,他们认为“项目的成功离不开优秀的组织策划。”

有了对唐人街的行政控制,“市历史学家协会”通过建立商店,整修历史文化街区,引入旅行社以及建立孔子学院来扩大国家主导的商业活动。这项策略的另一个关键就是要掌控非正式行业,因为它们从19世纪50年代该地区建立以来,就一直挑战古巴各届政府的管理。政府曾经要求餐馆做更加精细的账目,试图把它们的郊区地下供给链纳入正式经济体系。但现在,一些餐馆老板抱怨除了要给国家税务组织(Organización Nacional de Asuntos Tributarios,ONAT)纳税,还要给“市历史学家协会”交税来支援社区发展项目基金,这让他们不得不缩减或放弃独立的慈善项目,包括给当地最需要的居民提供食物。

另外,“市历史学家协会”还给那些与外国组织有联系的机构制定了详细的管理准则,例如为很多仍健在的163名第一代华人提供住宿、医疗看护等服务的“中国住所”(Residencia China)就是这样的组织,据中国住所的主管克里斯蒂娜所说:

我们经常收到国外赠送物。这些通常都是个人捐赠,其中大部分是中国人。以前,这些礼物大多经由促进会送到我们手中,我们对他们有很高的理解和信任。但现在,如果我需要为组织买一张新沙发,我必须要先走很长的流程获批,而且对于使用的每一分钱,都要作出说明。不过,这也有好处,“市历史学家协会”和外国非政府组织有联系,有资金和资源来源。而且现在我们有了和捐赠者联系的正式途径。(2006年1月16日的采访)

“市历史学家协会”通过将当地的合作纽带和社会资本——克里斯蒂娜所称的“理解和信任”纳入更透明、更有规章制度的管理方案,有效地抑制了地下非正式活动的滋长。

慢慢地,华人社区和中国外交人员、商人、学生的联系越来越紧密,对此,新官僚制度的结构也做出了改变,这与前古巴驻华大使毛罗·加西亚·特里亚纳(Mauro García Triana)认为的中国为增强和拉丁美洲联系而实行的“文化战略”一致:

中国人精于评估现状,善用古巴和中国的历史关系,他们将这个视为经济合作的基础。唐人街是两个国家交往最显著的标志……华人后裔延续了这份历史,有了这个历史基础,中国商人在古巴做生意就不会感到陌生。我觉得唐人街将来会是一个重要支点,如果古巴政府打算吸引新的中国移民,这会更加明显。我想,那会对古巴经济有所帮助,因为华人大多都很勤奋、守纪,他们还很有科学和工业天赋。(2008年10月20日的采访)

但是,日益加深的人际关系也可能带来政治学家阿瑞尔(Ariel C. Armony)所说的潜在危险“集合”。确实,人际关系和社会资本在促进合作、“减少交易成本”的同时,也可能破坏规章制度,比如说华人“走后门”和古巴“在底下”(bajo el tapete)解决问题的习惯,都可能对这个力求高透明度和遵纪守法的体系造成空前的挑战。如果不加以控制,跨国非法集团可能会以关系、民族、社会团结、社会主义,或从同伴那里以及一个身处高位的朋友处获得的支持为基础,迅速扩张。就此而论,“市历史学家协会”接管唐人街,通过一个完整的系统来管理商业发展,可以减少当地的非法合作关系。

总结

唐人街长久以来与当地政府管理相分离的社会经济发展状况,使其融入有组织的、制度化的政府管理十分困难。不人道的劳工贸易和19世纪末20世纪初的仇外情绪在历史文档、早期音乐和一些个人的记忆里仍可寻得踪迹。这些事件,激发了华人强烈的民族团结意识和认同感,今天在无数华人后裔身上仍能感受到这些。在历史传统的浸润下,唐人街成为古巴和中国标志性的文化、外交桥梁,同时也顺理成章地成为两国外交人员和企业家的交流平台。

自1959年起,古巴政府一直宣称自己是一个中间人,协调着当地人和外国人的关系,他们的工作涉及人道主义的NGO到宗教团体。“市历史学家协会”接管唐人街也反映了这一点,它的建立很大一部分是为了调节社区华人与中国外交、商业人员越来越频繁的联系;也是为了能更近距离地对地下经济及其跨国联系进行监管;更是为了扩大希望能惠及双方的,在旅游业支撑下的正规经济领域。

“市历史学家协会”将唐人街整合进它的政治和经济体系,或许并没有依照它原本的计划展开,但随着中国与世界华人社区的联系越来越紧密,其他国家的地方政府很可能也会制定更加细致的对策去管理国内的唐人街。无论是为了追求经济增长、更加和谐的社会政治交融或者是更有效地管理和监控跨国合作,这样的举措,这样的未来图景,可以化解以往种族边缘化所带来的问题。但同时,他们也面临促进会前主管伊尔米娜·恩·梅纳德斯注意到的一个社会悖论:“尽管新的管理者努力去理解和管理唐人街,但可以确定的是,华人社区暗地里还会继续以它自己的方式运作。”(2006年1月17日的采访)

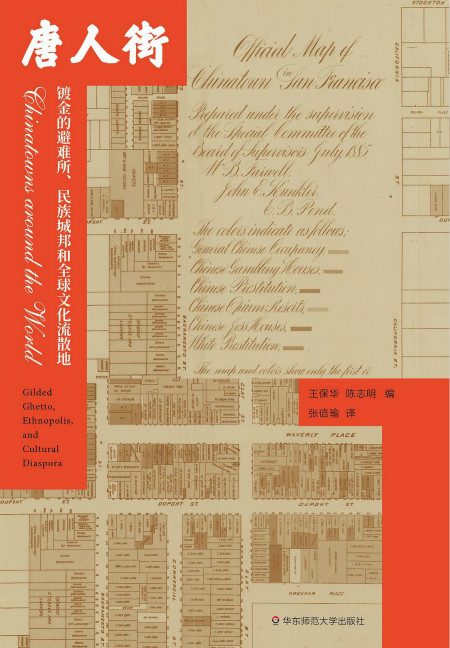

(本文摘自王保华、陈志明主编《唐人街:镀金的避难所、民族城邦和全球文化流散地》,华东师范大学出版社,2019年8月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)