仇恨与歧视:美国的机构性种族主义

【编者按】

非裔男子佛洛依德遭白人警察“压颈”后死亡的事件引发的抗议活动正在美国蔓延。佛洛依德当然不是第一位受害者,即使纽约警察局早在1993年就禁止使用“扼颈”这项擒拿术,也有多名黑人遭警察如此执法而意外死亡。德国自由时事评论记者在此之前卡罗琳·艾姆克(Carolin Emcke),在她的《何故为敌》一书中,为我们讲述了2014年7月发生在纽约史泰登岛的非裔美国人埃里克·加纳死亡案,并以此分析为什么少数族群在美国总是遭到歧视与迫害。澎湃新闻经授权摘录。

在此,我不过想在其他人中间

做一个人。我只想生在

一个属于我们的世界,

可以与其他人一起去构建什么。

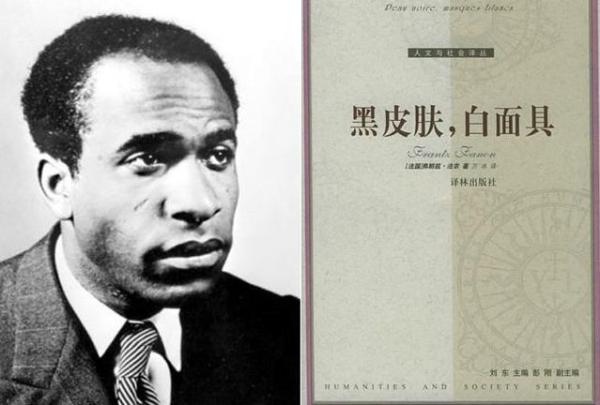

——摘自弗朗茨·法农(Frantz Fanon, 1935-1961)的《黑皮肤,白面具》

您看到了什么?您看到的与我看到的有什么不同?这段可在优酷网上找到的原始视频长达十一分零九秒。视频中非洲裔美国人埃里克·加纳(Eric Garner)正站在一家美容化妆品商店前的人行边道上。当时正值白天,他穿着一件灰T恤,一件长到膝盖的米色短裤,一双运动鞋。他同两名便衣警察贾斯汀·D.和丹尼尔·P.在说着什么,这两位站在他身边的警察,头上的棒球帽都拉得很低。[1]贾斯汀让加纳出示他的身份证件,并对加纳提出了什么要求——视频上无法看出。“得走开?为什么?”只见加纳张开双臂说。看不到他带有武器,他没有攻击警察,他说话时几乎没有离开原地,他没有要逃跑的打算。张开双臂的姿态是明确无误的。埃里克·加纳不明白他为什么会受到警官的纠缠,他说:“我什么都没做。”画面右半边贾斯汀警官都说了什么,观众听得不是很清楚,不过可以明显推断的是,他指责加纳在卖“loosies”——未上税的香烟。埃里克·加纳拍着手,说:“每次你们看见我,都找我的茬。太烦人了。”他不想被搜查,因为他不明白自己为什么要受警官检查和指责。“这事今天得打住了……站在这儿的每个人都可以告诉你们:我什么也没做。”[2]

“站在这儿的每个人”这里指的是目击者。果然,与此事毫无关联的路人参与了进来。他们不像在克劳斯尼茨那样只是旁观,而是采取了行动。也许因为他们与此事毫无关联,也许因为他们知道,这种事每天都可以同样发生在他们每个人身上。仅仅因为他们没有白皮肤。一个叫拉姆齐·奥尔塔的波多黎各人首先用手机进行拍摄。他的声音总能在画外听到。他一边拍摄一边解说,一半对着摄像机说,一半对着其他行人。从一开始,就可以听到他如何对埃里克·加纳的话进行确认。“是的,他什么都没做。”一名警察想把这位恼人的目击者赶走。但他说明自己是这里的居民后,仍坚持自己的立场。即使警官不愿意,他仍继续拍摄。虽然警察不希望有人拍摄这里发生的事情,不希望自己被拍摄进去;但这些仍未影响他们要将埃里克·加纳撵走。也许他们觉得自己是正确的。也许他们也知道,过后他们通常会被认为是有理的。还有一位过路人进行了干预。视频显示一名手拿记事本的黑人妇女走了过去,询问警官的名字。然而,即便这样也未能阻止这两名警察的后续行为。

埃里克·加纳同贾斯汀警官做了几分钟的解释,说他只是调解了一个争执,其他的什么也没做。加纳一次又一次地解释,他什么都没做。视频中他的话也一次又一次地由话外音得到了确认。然而稍后,可以看见警官丹尼尔在背景里呼话,显然他在请求增援。为什么?埃里克·加纳虽然又高又大,可他没有威胁任何人。在这种情况下,他对任何人不构成威胁。最重要的是:他到底做了什么违法的事,谁也不清楚。他为什么应该被逮捕,这是不可理喻的。也许因为他不能出示身份证件?因为他拒绝搜身?警官们要看什么?他们为什么不能放过这个又高又大,而且显得有些笨拙的黑人?就算他曾在2014年7月的某天下午在史泰登岛汤普金斯维尔区的一家化妆品商店前,因为出售“loosies”——未上税的香烟而引起过注意;但没有任何迹象表明,他此刻要出售未上税的卷烟。见不到装货用的包包,他们都看见了什么呢?

这些录音里没有发怒的迹象,没有反击的举动。没有任何迹象表明暴力趋势。加纳的表述与其说是愤怒,不如说是绝望。两名警官也显得没有什么特别的担忧。对这种情况他们一定受到过专业培训。再说他们是两个人,又随时可以得到增援。这位穿短裤的男人没有威胁他们。谈了四分钟后,贾斯汀忽然从腰间抽出手铐。他和丹尼尔一个在前、一个在后同时逼向埃里克·加纳。加纳喊道:“请不要抓我!”丹尼尔要从后面抓他时,他试图挣扎。他不想被捕。[3]这也许被解释为对国家权力的抵制。但加纳没有殴打任何一名警察,没有攻击他们。他高举起双手——当丹尼尔用上臂从背后按住他脖子时,又来了两名警察,于是四人一起将埃里克·加纳按倒,令他四肢着地。丹尼尔仍在他背后,他扑到加纳身上,掐住他的脖子。他们此时都看到了什么?

1952年,法国精神病科医生、政治家和作家弗朗茨·法农在他的关于后殖民社会的经典理论作品《黑皮肤,白面具》中,描述了打量黑人躯体的白人的目光:“这个N.[4]是一个动物:这个N.又坏又恶毒、丑陋;看哪,一个N.,今天天冷,这个N.直发抖,这个N.直发抖,因为他冷,这个小男孩在发抖,因为他害怕这个N.,这个N.冷得发抖,因为这是刺骨的冷,这可爱的小男孩在发抖,因为他以为,N.发抖是因为生气,这个白人小男孩扑进母亲怀里说:妈妈,这个N.要吃掉我。”[5]在法农的描述中,一个黑人的身子发抖,会让一个白人男孩感到害怕,他不会将此发抖看作黑人冷的结果,而将之认作生气、发怒,这是被教育出来的害怕。所以法农认为,一个白人男孩,会从小伴随着一个联想链长大,这个联想链中,黑人身躯同动物联到了一起,黑人像动物一样无法预料、野性、危险,这使他一看到黑人,马上会想到“坏”、“邪恶”、“丑陋”这样的形容词,会立即想到:“他要吃我”。

应留心什么,应看什么,这都不是中立的,它有着历史格局,有着既定框式,在此格局框式中,只有与之相适宜的现实会受到关注,并得到记录。如果一个社会中,黑人身子的颤抖仍被解释为发怒,如果在白人孩子(以及成人)接受的教育中,仍被作为需回避或担忧的事件,那么埃里克·加纳[或迈克尔· 布朗(Michael Brown)、桑德拉·布兰德(Sandra Bland)、塔米尔·赖斯(Tamir Rice),以及所有其他白人警察的受害人]便会被当作威胁看待,即便任何危险都不存在。这样,在多少代人接受的教育下,要对黑色身体进行虐待,不再需要真实的害怕。恐惧早已被改头换面,并在警方成了自然而然的机构性的反射。这是一种看到黑色身体便怕得发抖的种族主义的留心模式,它已转换成白人警官对黑色身体的态度,警官以此为使命:要保护社会不受这种想象中的危险的损害。他们不必有个人私仇,不必有具体的担忧,就可以限制黑色身体的权利。正是如此,眼下这个黑色身体被视作一种威胁,即便他没有行使自卫,即便他几乎已经半死。[6]

加纳躺在几个警官下方,左臂被弯到背后,右臂伸在人行边道上。那个警官的手臂还按在他脖子上。他们七手八脚将毫不反击的加纳肚子朝下按在地上。他们此刻都看到了什么?“I can’t breathe——我喘不上气。”加纳说。埃里克·加纳第一次说这句话时,视频进行了4分51秒。“我喘不上气。”第二次这样说时,视频进行了4分54秒,画面上可见到对这个黑人施暴的有五名警官。他们不肯放手,尽管他们不得不听加纳绝望的呼叫。掐住他的警官,跪在地上,将他的头死死地按在人行边道上。“我喘不上气。”4分56秒,两秒钟后4分58秒,加纳又说道:“我喘不上气。”以后每两秒他就说一次:“我喘不上气。”“我喘不上气。”“我喘不上气。”患有哮喘的埃里克·加纳一共这样说了11次,直到他再也喘不上气来,直到别人再听不到他的声音。

一名警官站到前面,挡住了镜头。画外音说:“这是警察对有色人种的又一次施暴。”镜头不再被遮挡时,可以看到埃里克·加纳躺在地上,已一动不动,几名警官仍围着他或蹲或站。画外音说:“他所做的,不过是调停了一个争执。然后,事情发生了。”一分钟后,埃里克·加纳仍躺在那里。准确地说:那地上躺着一个人。失去知觉的人。但没有人想去取下这位不再能自卫者的手铐,没有人打算对他实施心肺复苏救助。他身边的警官们将这个毫无生气的人拉起来,又放了下去,就像对一个物件。他们对眼前这个人毫不关心,因为他们压根没把他看作一个人。他们看上去似乎一点不着急,对自己的所作所为也一点不愧疚,就好像他们通过自己的暴行让埃里克·加纳陷入的境地,是一个黑人所能得到的最好的境地。

伊莱娜·斯卡利在她的《他类的困难画面》一书中写道:“我们很容易忽视他人的痛苦,我们甚至有能力为他人添加痛苦,强化痛苦,而对此毫无察觉。”[7]

唯一能让人忍受这段视频的是一个证人的声音。他不能改变这可怕的事情,但他没有把目光移开,而是直面以对。这是另一种看的方式,它将所发生的事件做了别样的设置和解释,这是一种不随主流的方式。他的旁白以质疑的眼光对此事件做出了说明。他对看到的事实做出的描述是:一个手无寸铁、不施加自卫的人无故遭到了警察的暴力。他的旁白是:“他们抓的黑人,不打算抗争……他们抓的黑人,正要中止事端。”这位拍下视频的见证人叫拉姆齐·奥尔塔,他遭到推挤,被要求离开现场。后来他换了一个位置,直接拍摄“化妆品商店”门前埃里克·加纳躺倒的地方。接着视频出现短暂中断。视频显示的时间为8分钟时,屏幕上终于出现了一名女警官,她走到失去知觉的埃里克·加纳跟前,察看他的脉搏。此后没有出现任何救助行为,没有人对加纳采取任何心肺复苏等挽救生命的措施。两分钟后,那个将埃里克·加纳压住脖子、按倒在地的警官丹尼尔进入画面,他好像漫无目的地走来走去。目击者一边拍摄一边对他说道:“你可不要说谎……整个情况我这里都看到了。”丹尼尔走过来,对拍视频者挥挥手,好像让目击者看到也无关紧要,好像一个白人警官看到的才是重要的,他说:“不错,你什么都知道。”这个“你”听起来很有被嗤之以鼻的味道;在此等权威之下,这个“你”肯定永远不会被平等对待。这个说“你”的声调还在给出这样一个信息:证人看到了什么并不重要,因为被相信的多是白人警察,而不会是一个波多黎各证人。

除此之外还有一个从另一个角度拍下的视频。这第二个视频显然是从化妆品商店内、通过敞开的前门拍下的,开拍的时间要晚不少。此时埃里克·加纳已经一动不动地躺在地上。他的周围是些随后赶到的警官,他们时而敲敲那个沉重的身体,时而给他转下身子,时而在他的脖子上查查脉搏。其中一名警察检查了埃里克·加纳的裤子后兜——但仍没有人对这位失去知觉者进行复苏救助。现在可以听到一个女性的画外音:“纽约警察局,滋扰路人……这个人什么也没做……他们不为他叫救护车……”又过去了几分钟,依然没有人来救助。看上去好像也没有人将埃里克·加纳的手铐取下。一名警察从加纳裤兜里掏出一部手机交给一位同事。大约4分钟后,可以看到一个女警官弯下身子打量加纳,给他试脉,她对他说话时,仍保持站式,别的再没做什么。又过了几分钟,救护车赶到。埃里克·加纳被抬上担架——此时镜头斜着晃着移向一侧,将警察丹尼尔摄入镜头,他注意到自己正被拍摄,对镜头挥了挥手。

埃里克·加纳死在去医院的路上,死于心力衰竭,时年43岁。他就这样离开了他的妻子、六个孩子和三个孙子。后来,法医将死亡原因诊断为“扼颈”、“胸部挤压”、“压迫后颈”——这些都是“致命的违法行为”。[8]

“他们怕!他们怕!他们开始怕我;”弗朗茨·法农写道,“我想开心,直到窒息,可这对我已变得不可能。”[9]

置埃里克·加纳于死地的扼颈并不是一时兴起而出现的,即使在这个事件中会让人有这样的印象。1975-1983年间,仅在洛杉矶,就有16个人成了扼颈的受害者。埃里克·加纳去世20年前的纽约,住在布朗克斯区(Bronx)的29岁男子安东尼·贝兹(Anthony Baez)也死于警察的扼颈,他同样患有慢性哮喘。[10]贝兹的情况不是因为所谓的出售香烟,而是因为踢足球:球意外地(警方也是这样证实的)飞到了一辆停靠在路边的警车上。这种置埃里克·加纳于死地的扼颈也早已不再是合法的:纽约警察局已于1993年禁止使用这项擒拿术。尽管如此,大陪审团对埃里克·加纳的死因及警官丹尼尔的行为进行了两个月的调查审理后,仍然决定不提出指控。

“直至今日,施暴者并不是前所未有的可恶,他们都是寻常人,他们可以展现一个国家的负面情绪,会利用这个国家的负面遗产。”美国黑人作家塔·内西·科茨(Ta-Nehisi Coates,1975- )在他的《我与世界之间》[11]一书中这样写道。施暴甚至不需要作恶,甚至不需要有突发的强烈仇恨。科茨认为,它需要的只是一种传承感,他们知道在此传承中,对黑人羞辱、歧视、虐待都不会受到处罚。它需要的只是流传下的担忧,需要的只是将黑人与危险做联想的传承,正因为如此,对他们的任何暴力行为总会被认为是常情,是合法的。在这个具历史意义的眼光下,一切具体事例,比如埃里克·加纳的、桑德拉·布兰德[12]的,或者查尔斯顿的伊曼纽尔非洲裔卫理公会教堂信徒们[13]的无助、无辜,便全没有了意义。在这个传承中,白人的偏执好像具有永恒的合法性。

尽管将埃里克·加纳置于死地的扼颈是个体行为,在这个事件中运用了这个擒拿术的只是丹尼尔一人,但此举已成为对非裔美国人施暴的白人警方暴力历史的组成部分,它最终引发的是一场要求对此现实予以关注的“黑人的命也是命”(Black lives matter)的群众运动。在非裔美国人的集体经历和奴隶制的遗产里,对白人暴力的恐惧便包含于其中。这是一个令人绝望的悖论:一方面对黑人的种族主义恐惧得到了社会认可及再生产,另一方面黑人对白人警察暴力的恐惧,却陷入了种族主义的盲区。塔·内西·科茨指出:“你根本不必认为,那个掐死埃里克·加纳的警察,那天去上班时就有了要蹂躏一个人的打算。但你需要了解的是,这个警察拥有美国国家权威,并享有其行使权,这两者双管齐下的结果,必然会造成一个每年很高的遭受施暴的人数,那会是一个不可思议的、不成比例的数字。”[14]

对存在着的机构性歧视及机构性的种族主义的审定并不意味着,认为每一位警察都过失执法,都具有种族主义立场。自然,有无以计数的警察反感、反对、不参与对黑人施暴,或反对给予任何形式的歧视。同样,积极参与抵抗种族主义历史重负的官员也无以计数。许多地方当局,尤其注重为当地黑人解决实际问题,试图与之建立信任关系,致力于减少施暴。[15]然而,仍存在着这两种现实:一方面拥有大量正直的个体警察,另一方面种族主义仍存在于警察机构及他们理所当然的观念中,使他们同白人相比,更容易在黑人身上看到危险。警方正是以他们的方式反射了社会上的不同态度,此等现状为美国黑人日常生活经历的组成部分。

时至今日,非裔美国人仍然在这种构建成的“矛盾”中长大成人。他们既是黑人,又是美国人。黑色似乎属于美国社会,但又永远被置之其外。[16]一些数字可以说明美国社会的这种自相矛盾及对黑人的歧视:据民权组织“美国全国有色人种协会”统计,在美国监狱230万囚犯中,非洲裔美国人就占了100万。受到监禁判处的非裔美国人比白人多六倍。设在华盛顿的审判项目(Sentencing Project)组织的一项研究表明,涉及毒品犯罪的非裔美国人平均被判处的有期徒刑的时间较长(58.7个月),几乎与白人暴力犯罪的徒刑期(61.7个月)等同。1980-2013年间,美国有26万多非裔美国人被谋杀。相比之下,整个越南战争中死亡的美国士兵为58220名。

身为白人,对于这种构建性的对黑人的歧视通常是无法想象的。白人很容易这样想,如果黑人什么都没干,他们为什么要遭受检查?白人也很容易提出这样的问题:黑人为什么会平白无故地、没有任何理由地遭逮捕?如果他们没有构成暴力威胁,他们为什么要遭到殴打?如果他们犯的罪行同白人的一模一样,为什么他们被判的刑期要长于白人?那些不会每天经历不公正的人也可以自问,为什么还要让这个世界继续这样不公正下去?

符合常规的人可能会错误地认为,此等常规并不存在。符合常规的人往往不会注意,他们在怎样排挤他人、贬低他人。符合常规的人往往无法想象“常规”有怎样的作用,因为他们自己的被接受、被视为理所应当。但人权是针对所有人的,不只针对那些与某人相似的人。因此,很有必要注意那些被认为不可接受、不被认可、不可尊重,遭排挤的他类。很有必要倾听那些被视为非常规的人讲述他们被排挤、被忽视的日常生活及其感受,并设身处地地去体验,即便它们从没在自己身上发生过。

第一次受到警察无明显理由搜查的人,感到不舒服的同时,又会接受现实而不会感到多么不快。但如果一次又一次地被毫无理由地打扰,一次又一次地被要求出示证件,一次又一次地被搜身,那对遭遇者来说,便不会再是偶然的不舒服,而是体系性的侮辱了。这里不仅包括有关机构性种族主义或警察暴力的经历,还包括那些“狗眼看人低”似的猜测、怀疑。在一次记者招待会上,在涉及遇害的黑人少年特雷沃恩·马丁(Trayvon Martin)[17]的问题时,巴拉克·奥巴马(Barack Obama)提到了相关的日常生活中的伤害。他以自己的经历谈及非洲裔美国人的经历:在超市里基本上被当作小偷看待,没有任何理由但就是得不到商务贷款,在马路上总要听到汽车车门的突然锁定声……总是这样,没有例外,因为他们被认为是危险的,是威胁,是鬼怪般的另类。

被认错人也是此类不快经历之一,这对那些不必每天有所体验的人来说,并不引人注意。被认错并不因为你确实与某人相像,而只因为具有同一种肤色——就好像所有黑人看起来都一样似的。我自己也曾有过类似经历,不过不是针对黑人的。在美国做讲师时,一次在我的讲座课上坐着三位亚裔美国女学生,她们看上去几乎一点都不一样。她们坐在我面前时,要分辨她们很容易,没有什么困难。可当一个女生在开学第一周来到我的办公室时,我却一时不知道她是三位中的哪一位了。尽管我以为在她面前将这点做了掩饰,但仍深感惭愧。我希望这仅仅说明自己缺乏经验。后来在柏林的一位德裔日本朋友给了我一些安慰,她说,亚洲人见到我这样的面孔,也会出现类似的情况。也许遇到非常陌生的面孔或名字时,一开始记忆起来有些困难,这不应受到指责。但应该指责的是,对此现象不进行反省,不去费心记忆这些名字和面孔,不去将这些人当作个体去做进一步了解。因为这样的话,如果不是偶尔一次,而是一而再、再而三地出现认错人的情况,这样的印象便不再是一无所知,而是歧视。就好像他们不能算作个体。[18]

如果经常遭受此等屈辱,随着时间的推移便会导致一种忧伤,所有的人都知道那种被置于视而不见及被视为怪物之间的忧伤。如果每一天或每一个星期,你在马路上,在酒吧,在与熟人或陌生人交谈时,总得一而再地为自己做解释,总得对抗错误的低估,总得保护自己免受怨恨与羞辱的伤害,这需要花费很多精力,这会损害身心健康。如果总要遭受充满意识形态的概念与规定的伤害,遭受表情及信念的伤害,这不仅令人恼怒,也令人麻木。如果一次又一次被置于仇恨面前,久而久之会令受害人沉默不语。那些被视为性欲反常,被视为危险分子、不值得敬重者或病态者,那些必须为自己的肤色、自己的性取向,为自己的信仰,甚至只为头巾做解释者,长此以往还常会失去无所忧虑畅所欲言的兴趣。[19]

在此还会出现耻辱感:如果必须由自己说明到底在什么时候,以及通过怎样的语言及手势表情、怎样的举动及信念会伤害他人,会令他人感到排斥,这是令人非常不舒服的事情。至少对我是这样。我总是暗暗希望每个人都会注意到不公正的现象,即使他们自己不必经历。我很愿意做出这样的猜测:受侮辱歧视而挺身自卫的不只是受害者,为此感到伤害的不应只是受害人,而是所有人——可以说这是我在自己生活的社会里对他人的一种道义期待,更温和的说法是,这属于我对社会的信任。这样说来,如果期待着别人参与干预,事实上却没有发生,又会令人感到有些奇特的失望。

要为自己发声总需要克服恐惧感,不仅如此,还要克服羞耻感。因为每一次反驳、每一次提出异议都需要提及自己受到的贬低和伤害。汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)曾经说过:“你只能将自己当作被攻击者来辩护。”在她的情况是,她被当作犹太人受攻击时,她要作为犹太人来做出反应。这意味着,被攻击者总要搞清楚自己是作为什么人而受到攻击的,自己需要梳理好利害关系,知道自己要作为什么人来说话。是作为一个被视而不见的、被丑化的人,还是作为自己的日常生活通过某些表情和语言、某些法规或习惯受到制约和重压的人,还是作为不愿再忍受某一思维定式、不愿再忍受某种偏见和恨的人。

令人特别痛苦的是,因被歧视产生的忧伤几乎是不允许表达出来的。谁若讲述他受伤害的经历,谁若不能压抑自己对永远遭排挤的忧伤,他或她便通常被认作“怒者”(像“愤黑男”、“愤黑女”便是这种定式表达的例证,通过此类表达,无能为力的绝望变成了所谓主观臆想的无端愤怒),或被认作“无幽默感者”(这是对女权主义者或对女同性恋者的标准评语),或被认作“从自己的受难历史获益者”(针对犹太人的)。这些贬损性标签效果独特,首先要使受机构性歧视的受害者没有可能为自己辩护。此等方式下,受害者从一开始就被贴上了固定标签,为他们的发声制造了障碍。

从未受过侮辱的人,从来不必抵抗社会性歧视的人,从未被视而不见、被妖魔化的人,他们很难想象,那些受侮辱及伤害的人,为了不让自己贴上“怒者”、“无幽默感”或“贪婪”这样的形容词,总要尽可能地表现出快活,表现出心怀感激,而这一切是多么艰难。一个秘而不宣的期望是:请冷静对待系统性侮辱及歧视,这是一个额外负担,因为这是在认为遭侮辱、令人气愤的原因本来就不存在。

也许这就是为什么对我来说,埃里克·加纳视频中最触动我、最痛苦的时刻不是那个常被引用的他最后的话:“我喘不上气。”对我来说,埃里克·加纳视频中最令人印象深刻的时刻,是他遭到警察攻击前说的话:“It stops today——这事今天得打住了。”是他声音中的绝望,是简简单单的忍无可忍。他不想再容忍一次又一次地被检查、被拘禁,不想再接受被派给一个不被公正对待的角色,这是一个黑人的角色,一个应该接受不断的被羞辱被贬低,且一声不响的角色。“这事今天得打住了”,这还意味着某种看人的眼光应该消除,这种眼光让人被视而不见或被妖魔化,像那个地铁里的男孩受到“视而不见”被推倒在地,就像埃里克·加纳那样被视为危险,即便他已经昏迷不醒,戴着手铐躺在地上。

我之所以深受触动也许还因为,我由此搞清楚了,我应该将埃里克·加纳作为什么人来纪念:那不仅是一群官员脚下一动不动的躯体,不仅是一个临死前说出“我喘不上气”的人,而是那个说出了“I’m tired of it.It stops today——我烦透了,这事今天得打住了”的人,这是在提出诉求:此等无止境的搜身检查的历史,此等黑人害怕白人警察的漫长历史应该结束了。在“我喘不上气”的呼声中,人们能听到痛苦与死的折磨,这句话还在美国掀起了一场抗暴运动。它是对地方警察暴力的控告。当时在场的每个警官都应听到了这句“我喘不上气”,然而他们却置若罔闻;这个黑人是否真的喘不上气,他是否会死,对他们来说似乎都无关紧要。此等漠然态度之所以能够存在,只因它不会受到严重处罚。

“这事今天得打住了”不只是指当时虐待本身,而指早已冷却下来的具有几百年历史的仇恨,它存储于机构之中,以种族歧视与排斥出现在实际生活之中。“今天得打住了”针对的也是整个社会的容忍,指的是既然看上去改变不了,便舒舒服服地默认,因为这种事由来已久。埃里克·加纳以他的“这事今天得打住了”展示了他作为个体的主观尊严,表现了他不想让这个尊严被否认的意愿。

这种尊严正是每个人应该捍卫的。“今天得打住了”——这等恨,这等暴力,不论它出现在史坦登岛还是在克劳斯尼茨。“今天得打住了”——那些将民众情绪上升为政治观点的认识,那些以“害怕”、“担忧”为名,为种族主义做修辞掩饰的手段。“今天得打住了”——某些总要听到的公开言论,那些言论会让每个混乱感觉、每个内在脆弱、每个预谋论式的错误观点都作为不可侵犯、无可争辩及有价值的来看待,并不受评判性反思及设身处地的同情心的影响。“今天得打住了”——某些注入了恨的思维框架,某些定义了某些规范的思维模式,是它们使偏离规范者都被打入另类,遭受排斥。“今天得打住了”——某些导致一些人被“视而不见”、被撞倒在地却得不到任何帮助,得不到一声“抱歉”的内在心态。

注释

1.名字是在调查后才知道的。我在这里使用这些名字,是为了更准确地描述导致埃里克·加纳死亡的过程。

2.埃里克·加纳留下的最后的话(英文原文):Get away [garbled] for what? Every time you see me, you want to mess wiht me. I`m tired of it. It stops today. Why would you…? Everyone standing here will tell you I didn`t do nothing. I did not sell nothing. Because everytime you see me, you want to harass me. You want to stop me [garbled] selling cigarettes. I`m minding my business, officer, I`m minding my business (…)原话录音见:http://www.hiaw.org/garner/。

3.埃里克·加纳曾因出售未纳税香烟及占有大麻毒品多次受到拘捕。

4.Neger的缩写,意为黑人、黑鬼。当代被视为歧视词。

5.在原文(及在德文译本中)都写出了那个N打头的词。我有意放弃写出这个词,因为我作为引用黑人作家的白人作家,是在另一个背景下使用这个词,并且我深深知道,这个词有产生词意移位及伤害的可能性。Frantz Fanon,Schwarze Haut,weiße Masken,Wien/Berlin 2013-2015,S.97。

6.Judith Butler特别有教益的一段话是:“Endangered/endangering: Schematic Racism and White Paranoia.”还有Robert Gooding-williams的话“Look, a n…”见:Robert Gooding-Williams(Hrsg.),Reading Rodney King,Reading Urban Uprising,New York/London 1993,S.15-23 und S.157-178。

7.Scarry,Das schwierige Bild des Anderen,S.230。

8.正如法医给出的结论,促使埃里克·加纳死亡的还有他的哮喘病、心力衰竭和肥胖症。

9.Fanon,Schwarze Haut,weiße Masken,S.95。

10.http://www.nytimes.com/1994/12/30/nyregion/clash-over-a-football-ends-with-a-death-in-police-custody.html。

11.Ta-Nehisi Coates,Zwischen mir und der Welt,München 2016,S.17。

12.2015年7月25日,非洲裔年轻女子桑德拉·布兰德因开车时涉嫌违规变道,被白人交警拦下。双方发生争执后,布兰德被捕入狱。3天后,布兰德被发现死在狱中。

13.2015年6月18日,当地时间17日晚,一名美国白人在查尔斯顿的一家黑人教堂射击,造成现场9人死亡1人受伤。

14.Coates,Zwischen mir und der Welt,S.105。

15.偏偏在达拉斯(Dallas)——在五名警察被黑人阿富汗退伍军人米卡·约翰逊(Micah Johnson)射杀的地方,多年来当地警方尤其致力于避免冲突升级。参阅:www.faz.net/aktuell/feuilleton/nach-den-polizistenmorden-ausgerechnet-dallas-14333684.html。

16.乔治·扬西(George Yancey)在为《纽约时报》做的一个采访报告中介绍了这种恐惧体验,该报告题为“The Perils of Being a Black Philosopher”。文中写道:“Black people were not the American we but the terrorized other.”http://opinionator.blogs.nytimes.com/2016/04/18/the-perils-of-being-a-black-philosopher/?mid=tw-nytopinion&smtyp=cur&_r=1。

17.2012年2月26日,17岁的黑人少年特雷沃恩·马丁晚上去父亲家的路上被协警乔治·齐默曼看到,认为他可疑。两人产生口角,随后特雷沃恩·马丁被齐默曼在近处用枪击中胸部身亡。

18.本人多次被错认为其他女同性恋的情况,在这里我不再一一赘述。

19.参见Mari J. Matsuda/Charles R. Lawrence III./Richard Delgado/Kimberlè Williams Crenshaw(Hrsg.),Words that Wound.Criticial Race Theory,Assaultive Speech,and the First Amendment,Boulder/Colorado 1993,S.13。