丁小明︱信札中的“光华” :纪念光华大学建校九十五周年

今年的6月3日是上海光华大学建校九十五周年的纪念日,九十五年前的上海,在“五卅运动”的急风暴雨中,一群“吾爱真理更爱吾国”的中国知识人决然地抛弃了当时被称为“东方哈佛”的圣约翰大学的教职与学籍,在张寿镛、王省三等上海士绅的支持下,创建了一所全新大学——光华大学。光华大学诞生于国弱民贫、四方多难的时代,其后又经历财务危机、政治压迫、抗战毁校、另建成都分校(即现西南财经大学)种种磨难的洗礼,艰辛备尝而不改“收回教育利权”与“复兴中华”的初衷。1951年10月,上海光华大学、大夏大学合并成华东师范大学,光华大学也由此走完风雨兼程的二十六度春秋。华东师范大学出版社在2017年曾出版过《华东师大档案馆藏名人手札》一书,编选与光华大学校史有关的信札四十一通,今此,笔者择选其中张学良致张寿镛的一通信札略加解读,既作心花一束,为光华大学九十五周年校庆礼贺,也企盼学界与社会对光华大学校史投以更多关注。

要从这四十一通光华大学信札中遴选能揭橥光华大学的历史与价值的信札并非易事,而张学良致张寿镛的这通信札表面上也无甚波澜,究其内容,只是张学良婉拒张寿镛的募捐请求而已。不过,当我细细爬梳信札中所蕴含的人与事时,却讶异于这段历史的丰富与复杂,尤其是循着此信的指引而钩沉出光华大学的财务状况这一话题后,更让我看到始料未及的面貌与意义。当然,先要呈现的是信的内容,具体如下:

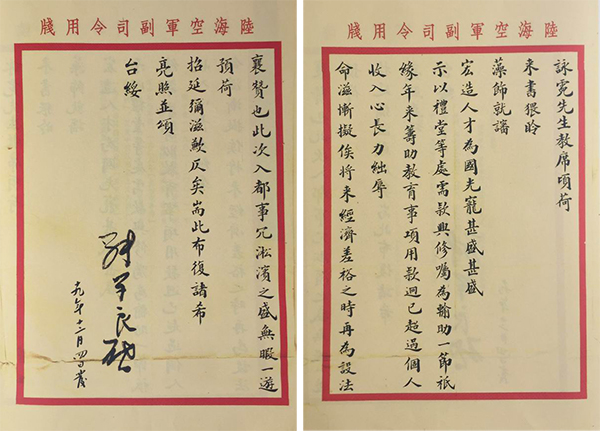

咏霓先生教席:顷荷来书,猥聆藻饰。就审宏造人才,为国光宠,甚盛甚盛。示以礼堂等处需款兴修、嘱为输助一节,只缘年来筹助教育事项,用款迥已超过个人收入,心长力绌,辱命滋惭。

拟俟将来经济差裕之时,再为设法襄赞也。此次入都事冗,淞滨之盛,无暇一游。预荷招延,弥滋歉仄矣。耑此布复,诸希亮照,并颂台绥。张学良启。十九年十二月四日发。

张学良此信为回复光华大学校长张寿镛(字咏霓)来书而作,只是信中通篇工楷却非张学良所书,当是幕僚代笔,所幸信的落款署名倒是张学良亲笔。究其因,乃是张学良政务活动频繁,无暇顾及笔札之事。这一由幕僚或文书代笔的现象在晚清民国的政坛及商界已是司空见惯,当然,代笔信札的效用与亲笔几同,特别是这种落款署名为亲笔者。

至于张学良信中所说“此次入都事冗”所为何事,实有必要交代一二。对张学良而言,因在1930年中原大战的最后时刻选择结盟蒋介石,拥护南京政府,进而获得南京政府的极大信任,他在中国政坛的地位也得以迅速提升,1930年10月更被南京政府授以国民革命军陆海空副总司令一职(张学良此信所用即为陆海空副总司令笺)。其后受蒋介石的邀请,于 1930年11月8日赴南京,商议华北善后事宜。据《张学良年谱》所载:1930年11月11日至12月4日,张学良在南京足足逗留近一月之久,其间频繁出席各种政治活动,应酬广泛,故信中所说“入都事冗”亦非虚词。

张学良回信时间为12月4日,检《张学良年谱》可知,12月4日晚九时,张学良结束南京之行,乘火车北归,此信当为北归前复信,张学良回信时其人尚在南京。而张学良之所以选择北归前回复,多半与张寿镛信中邀请他“一游淞滨”有关,既然“预荷招延”而无暇往游,适时地表达“弥滋歉仄矣”的礼节总是应该的。

张学良复信的主要内容,当为光华大学兴修礼堂需款,张寿镛嘱请为之输助一事。虽然对光华大学及张寿镛所从事的教育事业,张学良似乎除了礼节性地表示“宏造人才,为国光宠,甚盛甚盛”之外,并无有动于衷者,且最终以“心长力绌,辱命滋惭”说词婉拒张寿镛的募捐请求,但是揆诸史实,我们发现,张学良不但与光华大学渊源甚深,他对教育,特别是东北教育的支持与投入,在当时是首屈一指的。可以说,正是这些原因,才促使张寿镛在1930年底张学良南下南京时,请他为光华大学的事业予以输助。

众所周知,光华大学实因1925年的“五卅运动”中,圣约翰大学的部分师生反抗校方压迫而创建。在这一事件中,身为圣约翰大学离校学生家长的张寿镛支持儿辈的爱国行动,复与王省三一起肩负创建光华大学的重任,并最终担任光华大学校长一职。与此同时,就在“五卅运动”反应最为激烈的6月上旬,当时控制北洋政府军政实权的张作霖公开表示支持“三罢”的上海人民,并委派奉军中坚的东北陆军教导队由天津赶赴上海,保护坚持“三罢”上海人民的安全。当时张学良受命担任教导队队长,率军五千南下,名义上是维护上海治安,并从中调解双方矛盾,实质上是威慑当时上海租界的外国势力。张氏父子对上海人民反帝爱国运动的支持无疑申张了国人志气,当然,也赢得了上海人民的拥戴。张学良莅沪后谢绝酬酢,先后于6月14日、16日、18日在《申报》上发表《张学良启事》,以示保境安民之决心:

鄙人为视察各地驻军,并奉家君之命,莅沪调查五卅风潮。藉悉底藴,既属国民分当,本其爱国之忱,维持治安,力尽天职,再现值举国惶惶,群情悲愤,蒿目时艰,忧伤何已。凡有酬酢,恕不应命。并希预将此项糜费之款,捐助被难人士,则感荷隆情,不啻身受也。

张学良带兵莅沪的时间为6月14日凌晨,据6月15日《申报》载:

张学良来沪后,现以苏省长郑谦亦已迁入第一军司令部内,故门禁颇为严密,外分设军长传达处及省长传达处以示分别。张氏现定每日上午十时至十二时为会客时间,昨日上午往谒者有办理沪案特派员蔡廷干、沪海道尹张寿镛、总商会会长虞洽卿、及工商学联合会代表邬志豪、王汉良等。

由此可知,张学良在6月14日到达上海的上午,就与相当于上海市长(沪海道尹)的张寿镛对时局及相关问题有过意见交流,由此我以为,张学良、张寿镛的交谊应是起始于共御外侮的“五卅运动”,而圣约翰大学离校学生的爱国举动及张寿镛等人为争取“教育利权”而创建光华大学的努力,都可能潜移默化地影响张学良对兴办教育的理解。再者,俞信芳《张寿镛先生传》中也提供了一则极其重要的材料,足以说明张学良对光华大学创建的态度:

1925年6月16日,圣约翰大学离校学生善后委员会派张祖培、陈训恕、费毓洪、李恩廉等为代表与许建屏、刘湛恩一起赴闸北张学良行署。先由行署高秘书接见,各代表当即陈述这次脱离约翰之经过,并筹设新大学之情况,请高秘书转达军长,予以援助。继而张学良亲自接见,略曰“诸位来意余已知悉,事出爱国热忱,鄙人无不竭力援助”。之后,由张学良秘书高守仁函光华大学筹委会曰:“军长对于建校援助计划已有表示,允捐钜款,已将该款储存银行,光华大学需此款时,即可提取应用。”

从14日接见张寿镛到16日亲自接见圣约翰大学离校学生善后委员会代表,张学良甚至口头答应“允捐钜款”支持光华大学的建校,足见他对创建光华大学的态度,以此可以推断,张学良14日与张寿镛见面时,极有可能已谈及圣约翰大学离校学生情况及创建光华大学等事项。如此说来,可以肯定的是,在光华大学建校之始,张学良即抱积极支持的态度。尽管我们在回查光华大学校史后发现,张学良“允捐钜款”的承诺在张寿镛1930年11月写信前并没有兑现,回顾1925年下半年至1930年间东北大地上所发生的种种事件,如郭松龄兵变、张作霖被刺、东北易帜及蒋冯阎大战等,可以推测,张学良并非故意食言,实是无暇顾此承诺。

之所以这样说,有一重要理由是,张学良在其父去世后主政东北,颇有励精图治的远志,而他对教育事业的关注尤为突出,主张通过兴办教育来培养人才、强大东北,并由此兴盛国家。以东北大学为例,据《奉天通志》记载,1923年至1929年东北大学全年经费分别为四十三万九千馀元、三十九万七千馀元、四十七万八千馀元、五十一万七千馀元、七十九万一千馀元、一百二十一万馀元、一百三十三万馀元。从中不难看出,东北大学的经费由1927年的七十九万一千馀元,猛增至1928年的一百二十一万馀元,这一大幅提升恰在张学良出任东北大学校长时。所以,笔者以为,正是张学良对东北教育大力扶持的实绩,包括他在光华大学创建时所许诺的捐助,才使张寿镛致信于他而重提旧议,请他捐助光华大学。

从信中内容来看,张学良虽然以“心长力绌,辱命滋惭”为由婉拒张寿镛的募款请求,揆诸东北教育史,张学良所说倒也并非敷衍推托之词。自1928年至1930年,仅东北大学一校,为建教学楼、体育馆及图书馆,张学良就先后捐赠私款两百三十万元之巨(另一说是一百八十万),其间还有东北地方上大量中小学及相关教育事业的捐助,由此可见,张学良信中所说的“只缘年来筹助教育事项,用款迥已超过个人收入”等等,确是实情。只是张学良信中所许下的“拟俟将来经济差裕之时,再为设法襄赞也”的愿言,随着来年“九一八事变”的突发与东三省的沦陷,也变成“此愿成虚”的一纸空言。这恐怕又是写信者张学良与收信者张寿镛始料未及的。

张寿镛向张学良这样的政要奔走募捐一事,也牵连出一个问题:光华大学的财政状况到底如何,是与张学良所主持的东北大学类似,在岁入经费年年攀升的同时,又每每得到政府及社会贤达的大笔捐助呢,还是经常处于经济困顿、入不敷出的边缘,需要不断四面求援、八方募捐始能生存?带着这一问题,我们核查了光华大学财政状况介绍的相关文献,特别是对《光华大学十周年纪念册》中《十年来之财政概况》一节中所提供的相关数据进行分类分析。据《十年来之财政概况》中数据所示,从1925年至1933年,光华大学这九年收入经费分别是三十四万馀元、二十九万五千馀元、三十三万一千馀元、四十四万七千馀元、五十一万三千馀元、五十万六千馀元、二十二万八千馀元、三十一万一千一百馀元、三十三万六千馀元。从这一组数据可见,在1931年之前,光华大学的经费收入总体上稳中有增,处于平稳发展中,但到1931年则出现费用减半的局面。之所以出现这一困境,主要是因为1931年“九一八事变”对时局的影响,这一影响一直持续到1932年的“一·二八”淞沪抗战,当时的光华大学大西路校区处于战区而停课,至1932年4月始能赁校舍于愚园路而开学。所以,1931年下半年到1932年的上半年,光华大学学校教学及岁入经费受到极大损害,从以上财政列表中即可见一斑。

再者,上文言及东北大学发展时,除了岁入经费之充裕,还有张学良的大笔捐款。不过当我们检点光华大学岁入经费明细,特别是关注到光华大学每年所得的社会捐款后,不觉凉意袭人!按光华大学《十年来之财政概况》数据显示,1925年至1933年这九年中,光华大学所得的社会捐款分别是四万四千七百三十一馀元、六千二百三十三馀元、六万三千二百五十四馀元、一万元、一万八千二百八十一馀元、一百一十元、二万五千九百元、零元、七千零四十七馀元,从这一组数据不难看出,光华大学所得的社会捐款除了建校之始(1925年、1927年)的两笔较大金额的捐资之外,其他年份的所得几乎是杯水车薪、无济于事。其中尤为刺眼的是1930年与1932年这两年。1930年所得捐款为一百一十元,这一数字也可以部分解释,为什么这一年年底张寿镛会写信给张学良募捐,想来也是财政紧迫下的无可奈何之举。而1932年的社会捐助为零元,则又是当时历史的真实写照:身处“一·二八”淞沪抗战后的上海,工商业处于非常时期,百业凋敝,甚至自身难保,遑论捐资支持光华大学的教育事业了。

既然私立的光华大学在社会捐助方面的收入只能算是聊胜于无,那么维持学校正常运行所需的大笔经费又来自何处呢?同样是这一份《十年来之财政概况》告诉了我们答案,当然,这一答案对我们理解中国近现代私立高校的境况,理解光华大学,理解张寿镛先生的情怀与坚守,都会有着别样的帮助。

据《十年来之财政概况》所列十年收入明细表,我们发现,支撑光华大学教育的主要收入是两个方面。一方面是学生的学费,1925年至1933年这九年中,光华大学所收的学费分别是八万七千四百五十元、七万七千六百七十元、八万二千三百六十元、七万八千零三十元、十万四千六百一十元、十万七千七百四十元、八万四千四百二十五元、一百零九万一千七百五十元、一百一十五万五千七百五十元。这一部分收入基本用于支付教职工薪水,具体数额亦按1925年至1933年的次序列出:七万九千五百六十九元、七万五千六百九十七元、十一万四千三百八十九元、十二万四千九百六十七元、十六万一千二百二十八元、十六万九千五百五十七元、十万二千一百六十七元、十四万八千一百二十一元、九万五千七百六十六元。学费的收入与教职工薪水的支出相比,刚开始还可以平衡,但是往后薪水的支出就要多于学费的收入了。与此同时,学校还有基础建设的事项要开展。

如何解决这一资金短缺的大问题,在这《十年来之财政概况》的明细表也可看出端倪,那就是光华大学需要不停地向银行甚至私人借款来维持学校正常运行,1925年至1933年这九年中,光华大学的借款分别是九万七千九百三十三元、八万六千六百六十六元、一万二千三百五十元、十一万七千九百五十九元、一十一万七千三百四十五元、七千八百零一元、三万八千二百三十四元、四万一千四百六十九元(需要说明的是,借款数据中有两年金额并不多,我们比较捐款的列表后发现,正是因为这两年有不菲的捐资,光华大学才不用向银行过多借款,这一情况也足以说明光华大学之于借款的态度),尽管光华大学这一系列借款,今天已是一组侧身于泛黄文献中的毫不显眼的数字,但当我们拂去历史尘埃,细细品味这一组数据时,不禁百感交集:一所闻名世界的现代私立大学,从建立之初起,要维持其生存与发展,居然无从募捐,最终只能借款来艰难支撑,这是多么悲壮而又让人莫名无语的事实!当然,光华人对其财政状况早有深刻的认识,《十年来之财政概况》一文中有段文字就坦言光华一路走来的步履维艰:

私立大学之最大痛苦,为经济之不易独立。光华大学草创之初,幸赖各方之赞助,初步建筑得以告成。惟每年欲求经常收支之平衡,其势有所不能;而各种必要之发建筑与设备,又非依次进行不可,牵罗补屋,力竭声嘶。

以上之所以罗列与分析种种财务数据,正是为这段文字作注脚,从“私立大学之最大痛苦,为经济之不易独立”到“惟每年欲求经常收支之平衡,其势有所不能”,直至最后“牵罗补屋,力竭声嘶”,寥寥数语之内,承载着光华人创业历程中怎样的艰辛与沉痛,远远不是我当初打开张学良致张寿镛这通信札时所能预想的。

最后需要说明的是,面对“私立大学之最大痛苦,为经济之不易独立”的事实,张寿镛先生持何态度?关乎此,他在《光华大学五周年纪念书序》一文中曾专题作答。他没有回避“牵罗补屋”的财政困境及“力竭声嘶”的艰辛,而是在《序》中笔锋一转地指出:

人生于世,惟志是视。志之所在,虽千回百折而必有以达其的。志稍懈焉,纵其基础已立,而无善其后,则颠仆随之矣,岂不大可惧哉!寿镛因是而思,夫物质之建设难而实易,精神之贯澈易而实难。

言既至此,我们大体上可以明白,即便背负如此沉重的债务,光华师生为何还是义无返顾地“咏光华之歌什兮,来学子之莘莘”——斩棘披榛而百折不回的背后,是光华师生在创校伊始就立下的深沉纯挚的爱国之志。正因为有“志之所在,虽千回百折而必有以达其的”之行相随,作为“光华之父”的张寿镛才说出意味深长的“夫物质之建设难而实易,精神之贯澈易而实难”这一席话。此语不仅可以表明他对光华大学财政困境的态度,更能体现他的人生境界与高度。艰难困苦,玉汝于成,在光华大学校史上决不仅是一句传诵人口的锦言,而是一部张寿镛与光华师生以全副身心去践行,并于当时与后世反复证明的伟大史诗。而今作为光华大学事业继承者的华东师范大学,早已无复“经济之不易独立”的痛苦,在“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”时,可能难有光华前贤那样强烈的苦难体验。正因如此,当我们翻开一页泛黄故纸,意外地看到光华大学尘封于历史深处的困窘与坚持,才更能感受字札间闪烁的光华。

我想,在我们屡屡为张寿镛、谢霖、孟宪承、廖世承、吕思勉这些光华前贤“留芳型于天地”而塑像时,有责任去重温这段让数以千计的中国知识人刻骨铭心的历史,让光华的历史与精神长存天地间,也许这才是纪念光华大学建校九十五周年的最好方式。