追忆方增先先生:他弱小的身躯,竟爆发出如此巨大的创作能量

去年底辞世的知名人物画家、美术教育家方增先(1931~2019)一直受到美术界的追忆。

从读书习画到留校任教,再到担任上海美术馆馆长,方增先先生与当代艺术的历史进程一路同行,在不同的历史时期,在每一个历史时期,都勇立潮头。在方增先先生的学生、中国美术学院教授吴宪生的笔下,方增先年近八旬时还画出了《晒佛节》、《祭天》这样的十几米大的宏幅巨制,“令人难以置信,他那弱小的身躯竟能爆发出如此巨大的创作能量。”

十二月三日的傍晚,杭州的气温骤然下降到零下三度,预示着又一个寒冷之夜的来临,十九点三十六分,手机里显示出一个令人十分悲痛的信息:方增先老师逝世了。

方老师走了,他终于解脱了,插满全身的大大小小的各种管线再也束缚不住他了,他那顽强的灵魂终于脱离了被病魔折磨的不成形的瘦弱躯体,恋恋不舍地抛下了钟爱他的家人,抛下了敬仰他的学生,抛下了他未竟的人物画事业,朝着天堂奔去……

十月二十二日,我去上海瑞金医院病房里看望他,他那时已陷入了昏迷的状态,躺在病床上双目紧闭。当听到我和护理说,我是方老师的学生时,他忽然睁开了双眼,依然是那样的灵动,眼珠转动着似乎想说什么,可是嘴里插着呼吸机的管子,他只能用双眼紧紧盯着我,久久地盯着,忽然间眼角里涌出两滴泪水,我知道方老师他是想再叮嘱我,可是说不出来。我恨我自己为什么没有早点来,没有在他还能说话时再一次聆听他的教诲……我拿纸巾替他拭去眼角的泪水,轻轻地俯在他的耳边说:“方老师,坚持住。”他似乎是听懂了,又看了我一眼,随后疲惫地闭上了双眼。我多么希望他能像往常一样再次挺过来,我知道人生老病死是不可抗拒的自然规律,可我总觉得方老师不会死,永远都不会死!

自上海回到杭州后,我的心一直悬着,每一次的电话铃声都令我惊恐,我隐约地感到方老师这一次凶多吉少,可是一天又一天过去了,一个星期又一个星期的过去了,一个月过去了,依然没有传来那个令我担心的消息,我心里暗想,也许奇迹又发生了,方老师又挺过来了。然而,十二月三日晚上,一直守候在方老师病床前的学生陈建鸣的一则短信,把我的幻想彻底击碎了。

方增先老师走了,一个时代结束了。先是蒋兆和走了,随后黄胄走了,不久前刘文西走了,方增先老师坚持到最后也走了,这些开创了现代中国人物画事业的先生们都先后走了,历史就是这么无情,历史就是这么无奈。

一连几天夜不能寐,一躺上床,方老师那和蔼可亲的笑容便浮现在眼前,往事如影,一幕一幕在脑海里闪过,我的思绪拼命地想抓住那些影像,那些令人难忘的情景……

初识方老师,是一九七八年的春季,吴山明老师带我们国画班的创作,有一天他来到教室说方增先老师来了,大家想不想见一见,同学们一听高兴坏了,因为那时方老师身体不好,在上海家里养病,不常来杭州,能有机会见到我们心中的大画家,当然求之不得。

于是当天晚上在吴山明老师的家中。我第一次见到了方老师。说实话,看到方老师的第一眼,与我想象中的方老师落差有点大,在我的想象中,能画出《粒粒皆辛苦》、《说红书》、《艳阳天插图》的画家,一定是高大、帅气、潇洒,具有一派艺术家气息的人,可是眼前的方老师却是那样的一个普通人,头戴着四块瓦的棉帽,身穿一套深色的便装,身材矮小,坐在那里毫不起眼,方老师说话的声音和蔼可亲,脸上浮现着亲切的笑容,唯有那双眼睛显得与众不同,机灵而炯炯有神,充满着智慧的光芒。

冥冥之中似乎有了约定,自见到方老师之后我便与他结下了不解之缘。在我的毕业创作期间,在山明老师的引见下,方老师不时会到教室里看我的毕业创作,以他丰富的创作经验,给我提出指导意见。

一九七八年我毕业了,我们的毕业分配原则是“哪里来回哪里去”,经过学校与安徽省三番五次的交涉,我终于留校任教了。(据事后系里的支部书记刘江先生告知是方老师力荐我留校的。)至此,幸运之神开始眷顾我。

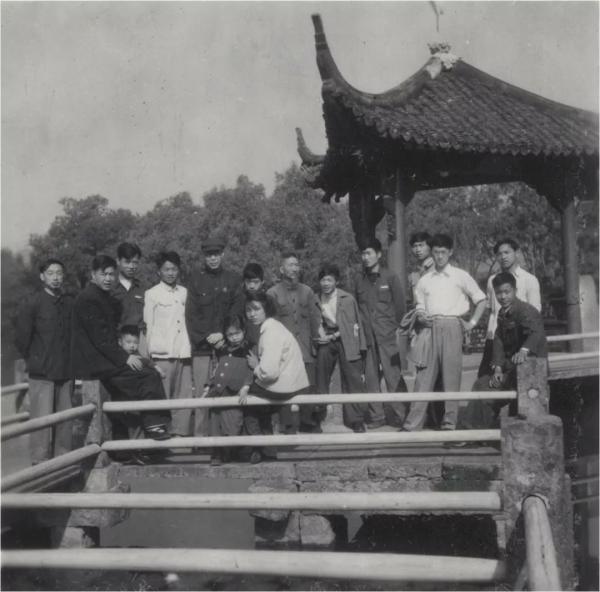

一九七八年,浙江美院文革后恢复研究生招生,方老师与顾生岳老师搭档招收了文革后第一届研究生,我与另外两名年轻老师一起被安排到研究生班进修,成了方老师的编外研究生,整整两年从基础课到创作课,在方老师、顾老师的指导下学习。

一九八零年研究生进修结业后,方老师向系里提出让我协助他教学研究,因而我又有幸成为方老师的助教,跟着他边学习边工作,直到一九八三年他离开杭州前往上海。

毫无疑问我是幸运的,极其幸运的,方老师对我是恩重如山,如果没有方老师的力荐,我不可能留在美院,就不可能有机会再进入研究生班聆听他的教诲,没有研究生班进修时打下的造型基础能力,就不可能担当起方老师助教的责任。在学画的青年眼中,方老师似乎就是个神,多少人想见他一面都不易,我却在他的直接教导下学习、教学、工作了五年之久。

一九八三年他赴上海工作之后,依然一如既往地关心我,鼓励我;我写了书,请他作序,我要办展览,请他题字,他从来都是有求必应;他只要回到杭州,总要招呼我一起吃个饭,问问学校的教学情况,勉励我把结构素描教学的研究认真做下去,把人物画的研究继续深入下去;或是我去上海拜访他,听他谈他对当前中国人物画创作的看法,他的教诲总能为我指明努力的方向。

自一九七八年进入研究生班学习,至今已经四十余年了,我从一个二十几岁的年轻人变成了六十几岁的老学生了,四十多年来,我从方老师那里学习绘画的技艺、学习结构素描的方法、学习水墨表现的技巧、学习创作的经验、学习教学的实践,方老师始终是我心中的楷模、榜样,从方老师的身上,我看到了一个人民艺术家的高尚品质,领略到了一个伟大教育家的精神风范。

方老师出生在浙江中部兰溪县的一个叫西塘下的山村里,幼年的乡村生活在他的身上烙下了深深的印痕。乡村人特有的质朴情感和执着的信念,如同一根线,无论方增先这架风筝飞到哪里,线的另一头总系在西塘下的山村里。无论是父亲的文字启蒙,还是妈妈的绘画诱导,乡村文化的熏陶,是方老师艺术创作之根,正是这根扎得深,方增先这棵苗才得以成为参天大树。家乡浓郁的乡村文化的滋养,为方增先日后的中国画创作种下了胚胎。

他从山坳坳里走出来,却从未忘记过那粉墙黛瓦的乡景,那委婉动听的乡音,家乡的板凳龙上的彩画,是他最早看到的美术作品展览,外婆家的白墙是他涂鸦学画的好地方。少年的方增先像一块海绵,拼命地汲取乡村文化的营养。"清溪凉浴,牛背夕阳",故乡的点点滴滴都刻在了方增先的心头,这种浓浓的乡思乡情,凝结成了他对农村对农民的无限深情,也成了他终生艺术创作的源泉。

他画中的主角大都是农民,作品的题材大都是农村生活,他满怀着深情去画中国最底层的劳动人民,画他们的喜怒哀乐,表现他们的勤劳、质朴、善良。“以人民为中心”在当下似乎又成为一个时髦的口号,可是真正付诸于创作实践的人却并不多,而方增先以他终生的艺术创作,践行着“以人民为中心”的宗旨。

在他的追悼会上,人们在他的遗像上方悬挂着几个醒目的大字——“沉痛哀悼人民艺术家方增先先生”。给方老师戴上“人民艺术家”的桂冠是再合适不过的了,以方增先对中国现代美术的贡献,以他在中国人物画创作上所达到的高度,方增先的名字,完全有资格排在齐白石、黄宾虹这些老一辈的“人民艺术家”后面,成为二十世纪最伟大的中国画画家中的一员。

中国人自古以来讲“盖棺定论”,随着子虹在方老师的棺木上钉下最后一颗钉子,方老师的人生就此画上了完美的句号。然而对方增先和他的艺术创造的价值,还远远没有给予足够的重视和评价。

对方增先的评价,仅仅说他是浙派人物画的奠基人和推动者是不够确切的。

方增先的一生是艺术的一生,在长达八十多年的岁月里,他是一个永不满足的求知者,是一个不知疲倦的探索者,是一个永不驻足的跋涉者,是“活到老、学到老、创作到老”的典范。他出名很早,二十四岁便画出《粒粒皆辛苦》一时名噪天下,其后他的创造性才华便如泉涌,佳作不断问世,三十三岁画出《说红书》,四十四岁画出《艳阳天插图》,五十三岁画出《帐篷里的笑声》,五十八岁画出《母亲》……说得夸张一点,二十世纪后半叶的中国人物画坛,仿佛就是方增先的天下,每隔几年,方增先都会用他的作品掀起一片波澜,而且他决不重复自己,总是以新的面貌出现,给人以惊叹。

从早年的《粒粒皆辛苦》,到晚年的《母亲》,他在人物画创作的道路上树立了一个又一个里程碑,引领着人物画创作的方向。令人无比敬佩的是,方老师尽管已经取得了巨大的成功,但他却丝毫没有停留,他的眼光始终盯着前方,他始终在思考,在探索新的可能,他像他所敬仰的前辈黄宾虹那样义无反顾地晚年变法。于是,我们又幸运地看到了白描方增先、构成方增先、积墨方增先,他完成了人物画从叙事性的表达到生命诉说的转变,他进入了艺术创造的自由王国。因而,在他年近八旬时又画出了《晒佛节》、《祭天》这样的十几米大的宏幅巨制,令人难以置信,他那弱小的身躯竟能爆发出如此巨大的创作能量。

“借用恩怨在何许,一语不答重行行。”方增先一生的艺术实践,是对吴昌硕的这句诗的最好注解。

方增先在艺术创造上之所以能达到如此的高度,跟他精益求精的治学态度是分不开的。不容置疑,方增先是极富才华的,但是在绘画领域里常常可以看到一个现象,有才华的人治学却不严谨,一生只靠“才气”吃饭,最后却并无大的造诣,反而是那些才华平平而一意笃行的人,才能取得成功。

方增先不仅才华横溢,而且治学极其严谨,实践又极其用功,天赋与汗水的叠加使他成为一代大家,所谓“前无古人,后无来者”,大概指的就是这样的人。方增先治学态度的严谨贯穿着他的一生,无论是基本练习还是创作,他都孜孜以求力争达到最好的效果。

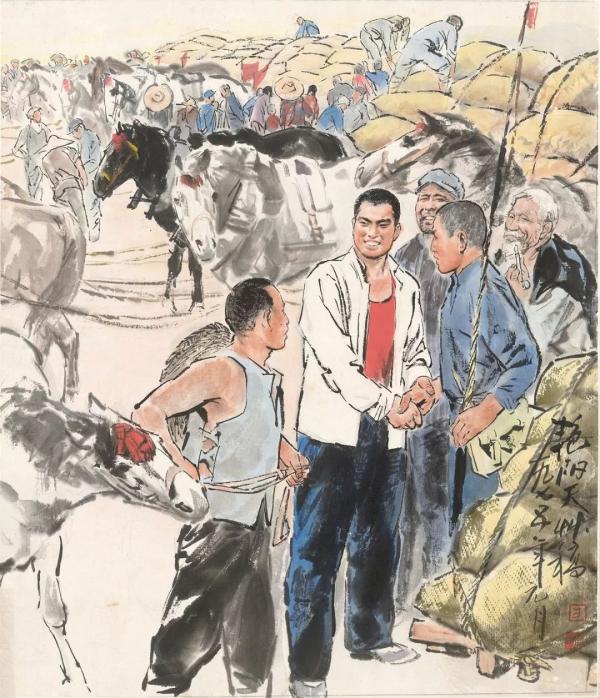

他早期精致入微的素描人像,至今没有几个人能画的出来,他的水墨人物写生都是各大美术院校学生临摹的经典范本;在课堂上他给我们做写生示范,稍不满意,也是当着学生的面扯掉,一边扯一边若有所思地说:“不行,不行,得重来过。”他画《说红书》,三番五次,几易其稿,人物形象反复推敲,挖了又补,补了又挖;他画《艳阳天插图》,为了真实地表现北方农村的生活,他画了大量的速写,劳动的场景,农家小院,北方农村特有的农具牲口,各种各样的镰刀、钉耙、铁掀等等,从而保证了插图浓郁的生活气息。

我曾亲眼目睹了他创作《任伯年像》的全过程,前前后后有七八稿之多,不满意扯掉重来,扯掉重来!

方增先的大家风范,还体现在他虚怀若谷待人的态度上。他虽然名气大,可从来不以大画家自居。接触过他的人都有体会,他待人诚恳,和蔼可亲,与人说话总是一副笑眯眯的样子,他不善言辞,说话总是轻言细语,可是一说到艺术,他却又滔滔不绝,两眼放光,他尊师重长,常常说他跟谁学了什么,他善于从他的同辈、同事身上学习优点,给我们上课时,他常常说卢坤峰怎么说,童中焘怎么说,甚至连我们这些学生的意见他也十分看重。

记得有一个夏天,他在杭州华侨饭店画创作,遇到了笔墨处理上的矛盾,他把我和刘国辉老师叫去,说想听听我们对作品的看法;作为一名大画家,他却很少举办自己的专题展览;中国美术馆很早就约定了他的展览,可他推了又推,总是说没有准备好。

二零零九年,盼望已久的他的大展终于在浙江美术馆展出了。参观的人如潮,好评也如潮,可是他不满意,傍晚当观众退去之后,他把几个熟悉的学生特地叫来,分别听取他们的观后感;在中国美术馆的展览期间,他一听有同行、专家来参观,他不顾年迈体衰,一直陪着参观,方增先就是这样的一个人,一个谦虚谨慎的人。

自古“文人相轻”,但方增先的人格魅力赢得了同道同行对他的尊敬,周思聪称他为“祖师爷”,刘文西总是很自谦地称是他的学生,刘国辉说他是一个集大成者,吴山明说他是当代人物画传统与创新的标杆!

方增先不仅是一个大画家,也是一位杰出的艺术教育家。他从一九五三年毕业留校到一九八三年离开杭州去上海,在浙江美院任教整整三十年,方增先之所以能成为一个学者型的大家,跟在浙江美院任教的三十年是分不开的。

一则是因为教学的要求,方增先打下了扎实而严谨的基本功,(包括造型基本功和专业技法的基本功),为人物画的创作和教学奠定了技术上的基础。

浙江美院中国画系人物画教学研究,始终围绕着造型与笔墨而展开,方增先和他同时代的先生们,一直在探索适应中国人物画造型基础训练的方法。方增先以他特有的敏锐才能,将西方人伯里曼的结构分析方法与中国传统造型艺术中“团块结构”的理论架构起来,进而提出了“结构素描”的理念,并以他和他的同道们的大量实践,形成了一套行之有效的造型基础训练方法,这种方法通过高校教师进修班等形式逐渐在全国美术院校中推广,推动了全国的中国人物画教学与创作的改革。

二则是浙江美院在黄宾虹、潘天寿、吴弗之、诸乐三等一批传统功力深厚的老先生们的熏陶下,方增先和他的同道们对于笔墨的理解更深一些,学习的也更加自觉一些,因此他们作品中“中国画”的味更浓一些。一是造型基础对传统的颠覆,二是笔墨表现对前人的突破,催生了中国人物画的巨变,也跨出了由传统人物画向现代人物画转化的关键一步。

方增先不仅创作上硕果累累,而且在理论上也颇有建树。有些老先生画的很好,可是理论上却说不出道道,方老师则极善于及时的总结他的实践经验,他的研究所得,从中找到规律性的东西,提升归纳到理论的升华。他的理论是从实践中总结出来的经验之谈,不是空泛的概念,而是同艺术实践紧密地联系在一起的,所以反过来又对他人的艺术实践起到引导的作用。

二零一零年他的大展在北京展出期间,在访谈的过程中,韩国臻、田黎明、何家英、袁武、梁占岩等这些人物画界的翘楚,无一例外都提到当年是如何受方老师的《怎样画水墨人物画》这本书的影响的。

韩国臻先生的话最有代表性:“那本书简直就是太好的教材,当时就玩命地看,我都翻烂了,没事就看,没事就看,册子印的小,就那么大,我就拿着放大镜看,看他的脸是怎么画的,看他用笔用线的感觉,那本书特别实用。”

薄薄的一本三十二开大小的小册子,先后印行了几十万份,通俗易懂的理论,配以精彩的图例,成为那个时期全国学画人物画青年手中的《圣经》。

早在二十世纪五十年代后期,他根据自己研究所得,便撰写了《中国人物画的造型问题》,敏锐地感到现代中国人物画必须建立起自己的造型体系,他系统地梳理了中国传统造型艺术的特点,创造性的提出了“团块结构”的理论,丰富了中国画传统的美学思想,以富有说服力的论证,提出了改革中国人物画造型基础教育的设想,这篇文章在《美术丛刊》第七期发表之后,立即引起美术界的高度关注,成为推动全国的中国人物画教学与创新改革的重要文献。

方增先作为杰出的艺术教育家,在教学过程中始终注重言传身教。他来上课,常常是亲自示范,他为了弄清楚人体结构,“到浙江医院深入解剖室,把一骨一肉一腱从每一具解剖尸体中找出来。”伯里曼的《艺用人体结构》中的图谱他都能背出来,因此上课时他便可随手画出来。为了实践他在《中国人物画的造型问题》一文中提出的改革基础教学的主张,他亲自动手画了大量的示范作品。

令人难忘的是有一年的夏天,他冒着三十七八度的高温酷暑,在教室里与我一起画素描,即便赤着膊也是汗流浃背,他那时已是名誉全国的大画家了,对待基本练习还是如此用功用心,真令我们这些做学生的汗颜!

方老师在教学中善于思考,不断总结经验,一有所得,即在教学中予以推广,毫不保留。70年代,他画《艳阳天插图》、《孔乙己》连环画取得了成功的经验,在研究生的创作教学中,他便安排我们用连环画的形式来创作四尺三开大小的水墨连环画创作,通过大量的多构图练习来提高造型、创作的能力。

方老师作为老一辈的教育家,培养了一批又一批的人才,桃李满天下,他爱惜人才,鼓励后学,对年轻人关爱有加。我给他当助教时,上人体结构课,往往他讲一半,讲头,讲上肢,剩下的身躯、下肢让我去讲,给我锻炼的机会。社会上的学画青年找上门来求教,他也从不拒绝,总是谆谆诱导,方老师就是这样一个诲人不倦的人。

方增先还是一位卓越的艺术管理者,自杭州去上海之后,他长期担任上海美术馆与上海美协的领导工作,以他的远见卓识创办了上海双年展,并使之成为当代中国最具影响力的艺术展览之一,成为中外艺术家交流的平台,为繁荣我国的艺术创作做出了贡献。

方增先走了,但他给后人留下了巨大的精神财富,研究他的艺术,发扬他的精神,继续他未完的事业是对他最好的纪念。在他逝世的第二天,中国美院便召开了追思会,八十多岁的老教授王庆明先生动情地说:“方老师走了,大树倒了,根蔓还在。”是的,方老师虽离我们而去,但他的艺术精神与我们同在,他创造的杰出的人物画艺术将永载史册。

敬爱的方老师,一路走好。

吴宪生

泣于灯下

(本文为选摘,原标题为《追思 | 吴宪生:怀念恩师方增先》)