不停拨出的视频电话:我在异地隔离,遥望武汉感染的父母

李阳阳还没回过神来。短短十余日,他毫无预料地成为逃离武汉的一员,更没想到父母感染上新冠肺炎,卷入疫情风波之中。

“儿子,帮爸打个120吧……”2月9日,高烧十一天后,从不求人的李阳阳父亲李德玉,用气若游丝般的声音在电话里向儿子恳求道。

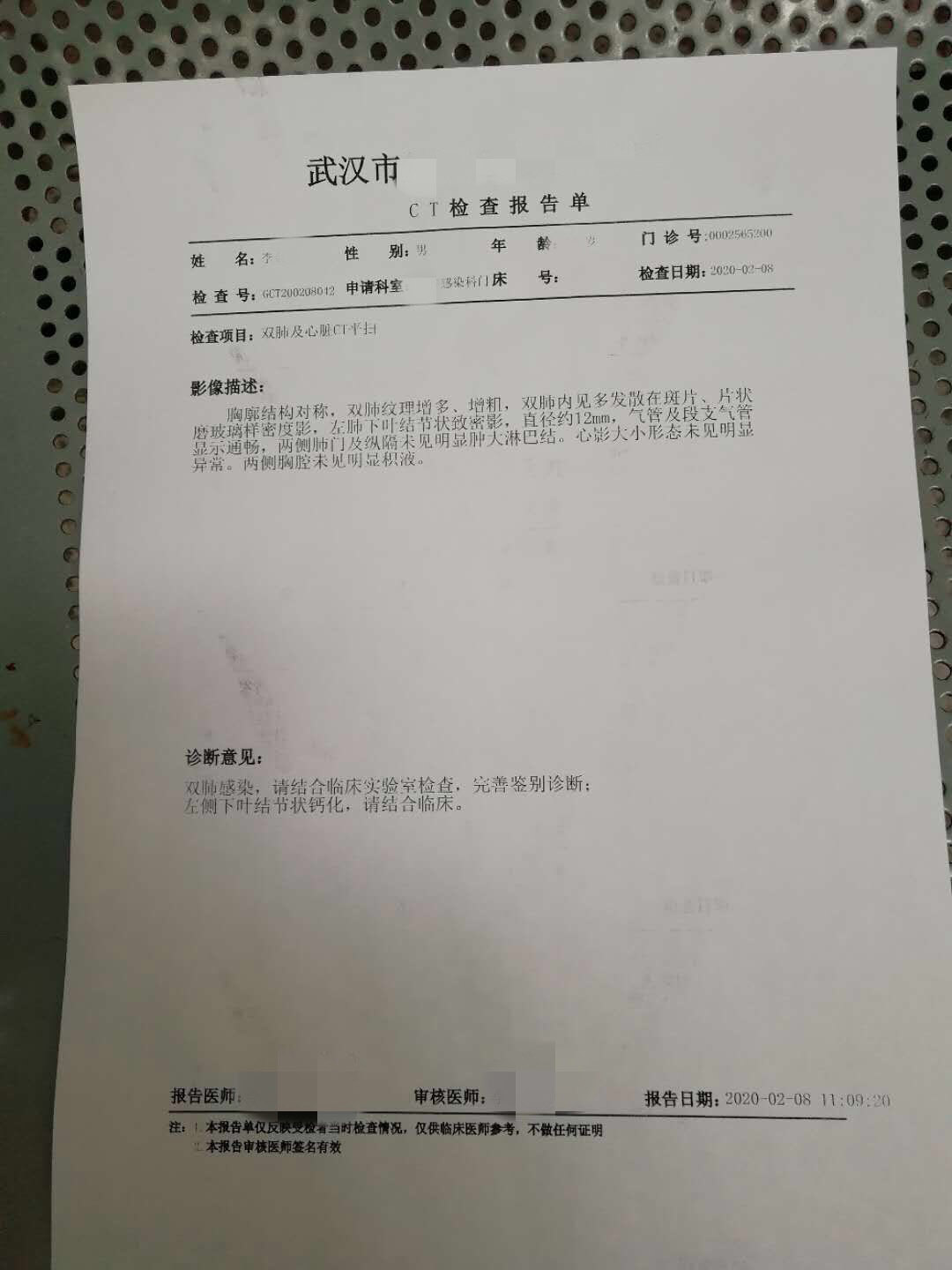

30岁的李阳阳很平静地挂了电话,他心里一阵难受。他已经打了各种电话,但是没有用,尽管父亲的CT显示肺部感染,但两次核酸检测都是阴性,不满足收治条件。

此时父亲的喘气声已经十分粗重,听着声音,他似乎能看到父亲艰难起落的胸膛。

2月8日,中央指导组要求“应收尽收,刻不容缓”。紧接着,2月12日,国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎治疗(试行第五版)》,其中写明疑似病例只要具有肺炎影像学特征者,为临床诊断病例。这意味着只要CT符合症状,就按确诊病例收治。

恰逢其时,李阳阳父母被收治了,他从没想过,有一天会因为父母都住进了病房而感到安心。

以下是李阳阳的口述:

“没敢相信武汉封城了”

直到火车向前奔去,我都没敢相信武汉封城了。

1月18日,我从单位回了家,计划在家待五天。20日的傍晚,我们家一个在医院做护士的亲戚来串门,聊天时她谈到了疫情,说现在这个新冠肺炎传染性极强。她听说很多医院的工作人员因为没有做好防护被感染了,而且医院人满为患,去看病弄不好要交叉传染。

她这么一说,我们一家人都很紧张,气氛一下子凝重了。一月初,我和爸说过这事,他当时不屑一顾。这时,亲戚在讲,他沉着脸,不说话。我爸有点大男子主义,认准自己的一套理,不服软。他不说话,我就知道他已经听进去了。

第二天一早,我和爸妈一起出去买菜,准备中午提前吃个年夜饭。超市出来后,我们在边上的药店买了些医用口罩。从那时起,我就和家人约定,以后不管去哪儿,都要戴口罩。

1月22日,我和父母把我的妻儿送回了娘家。我和妻子2018年结婚,儿子现在8个月大,妻子平时和我父母一起生活。当时主要是考虑到疫情,还想着我今年没法在家过年,她回娘家的话,那里亲戚多,小孩照顾不来,也能有人搭把手。

一大早,我爸开车直接走高速,没几个小时就到了。每次过收费站,我们都会戴好口罩。中午,我们留岳母这吃了饭。当天晚上,我们回了武汉,我怕家里的口罩不够用,又跟爸跑出去买。当时,我们找了好几家店,都说没了,好不容易找到了一家店,买了10个N95,19块8一个。

23日早上,我起床的时候,朋友给我发了一些封城的消息。我问了爸,他不相信。直到我走进了地铁站,还是不确定武汉是否封城了。

那天的地铁车厢很安静。绝大部分人都戴着口罩,避开脸,往人少的地方躲。地铁乘了大半个小时,无形之中的紧张感压得人喘不过气来,谁也不知道什么时候病毒就在自己身边,恨不得列车下一秒就到站。

到了汉口火车站,检票口没多少人,站得零零散散的。我没看到工作人员,连安检也没有,检票要人脸识别,我只能憋着气,拉下口罩,迅速过了安检。进站后,我看了看时间,八点整,离开车还有一个半小时。我找到进站口后,那里的人多得不知道说什么好了,我没敢在那停留,躲到了工作人员通道里。已经有五个人在这了,但是大家分得很开,至少隔着七八米。

眼前的一切让我难以置信,我压根没来得及反应,便卷入了人潮。缓过气后,我马上给家里头打了电话,说了下我看到的情况,然后叮嘱他们千万不要出门。

检票上车的时候,我虽然戴着N95口罩,还是不放心,右手提着行李,拿着身份证,左手仍要捏紧鼻子,因为我总感觉鼻梁处还是有间隙,怕没封紧。当时一心想着快点上车,不敢东张西望。

动车上的人都戴着口罩,没人说话,我的口罩也一直没敢摘下来。虽然我带了泡面,也带了水杯,但我不敢喝,不敢吃。也有少数人接水泡面,但即便闻着泡面的香味,我的胃饿得打滚儿,我的理智还是一个劲地吹哨命令,千万不能吃,一刻也不能摘下口罩。

一到达所在地,我又换乘地铁到单位,整个过程太像逃命了。到单位后,我就被隔离了,我也巴不得自己被隔离,真的怕自己携带了病毒。

不夸张地说,这一整天,我都感觉自己是个装在套子里的人,不想出来。之后很快,单位停止一切探亲休假事宜。本来打算年初四请年假回去,这下我回不了家了。

气得直喊我妈名字

过年那几天,我妈本来很想去外婆家吃年夜饭,但是外婆说现在形势不太好,不让她过去。父母给故去的老人烧了纸,还去了趟超市,就在家里过了年。

我在隔离室的第七天,突然得知爸发烧了。我虽然有点紧张,但往好的方面想,可能是受凉了。爸跑药店买了些头孢之类的药,吃下去后,第二天体温降下来一些,37度多。看到体温降下来后,我们的疑虑差不多打消了。结果没想到,2月1日他又烧回38度多。

那天早上,爸去了医院,当时照了CT没有问题,所以医生只当作普通发烧来治,开了退烧药,爸就回来了。

但是后来几天,爸的烧一直没退下来。2月2日的时候,妈也烧起来了,这时我才真的紧张了,我怕他们得新冠肺炎,但还是略带侥幸地想,可能是会传染的病毒性感冒。

隔天一早,爸妈决定一起去医院。我听他们说要去医院,我心里就焦急得麻乱。我知道现在医院的患者特别多,去那边很危险。可是没办法啊,他们俩都不舒服了,医院还是得去。

他们一到医院,我就想知道他们怎么样了,没办法在身边盯着,只能视频看一看。

当时我爸在排队,我妈坐在边上等。视频一开,我刚看到我妈,就气了,直接喊她名字,我说:“潘秀荷,你不要命了!只戴一层口罩。你看你的口罩脱到鼻孔了,戴了跟没戴一样。”我妈不认真和我说话,头动来动去,口罩和鼻子间的缝隙很大。她的性子大大咧咧的,有时候话不说重,她好像不会放在心上,后面她嫌我啰嗦就戴起来了。

他们搞了一整天,中午都没吃饭,下午拿到了CT,我妈的CT没问题,爸的CT显示:双肺感染,考虑病毒性肺炎。而核酸检测结果要过一天才能出来。

2月5日,我爸的核酸检测结果出来了,是阴性。当时很高兴啊,松了一口气,我们觉得这样可以说明爸没被感染。一家人都很庆幸。

可是另一边,爸的病情明显恶化了。视频的时间越来越短,他都不愿意和我说话,呼吸也变得吃力起来。

好几次,我把视频电话拨过去,看不到他太多的面部表情,他人缩在被窝里,接通了就把手机放在一边。他的面色灰灰的,半合着眼睛,他说他很冷。

爸又做了第二次核酸检测,还用了退烧栓,体温正常以后,吃了一大盘饺子。

8号早上,我爸烧到了39度,他又吃了退烧栓,可是这次烧虽然降下来了,但是呼吸愈发费力。但是没办法,不能打针看病,他就经常在我们家饭厅里的药箱里,瞎折腾找药吃。况且他准备开车去医院再看看,不吃的话,车都不知道怎么开了。

开车到了武汉市第三医院,我爸已经气都喘不过来了。医生看了他的CT,说他就是新型冠状病毒,但是现在没有床位。让他先上报社区弄床位,他还是只能硬着头皮开车回家。

这趟回来后,我爸变得很安静。之前,还会跟我妈掐嘴,自己瞎折腾找药吃,现在什么都不做了,基本窝在被子里。我们问他体温多少,他也不告诉,妈妈送进去的饭,他也几乎没动过。我感觉我爸去了三趟医院,他知道现在看个病有多难,跟我们说也帮不上忙,他不抱希望了……

爸求我帮忙叫救护车

2月9日,爸的第二次核酸检测结果出来了——阴性。社区说,目前阴性还是没办法住院治疗。当我知道只有阳性才能得到救治时,又看爸的病一天天严重起来,却无法去打针吃药,我巴不得他是阳性,很难受。

那时,妈打电话过来,着急地说爸的情况很糟糕了,每天叫他也不应。我妈一共给爸煮了5个饺子,他就吃了一个,掰了四瓣橘子过去,只吃了半片。

晚上8点,爸主动给我打了电话,他的声音很虚弱,喘气非常困难了,他说:“儿子,帮爸叫个120吧……”爸不知道在他说之前,我已经打了三个了,但是没用。我可以想到爸有多难受,我从来没听他这样,哀求似的说过话。我心痛,当时特别想回家,想着在这里打120还得多一个区号。

我很平静地挂了电话,心里一阵难受,但还是疯狂地打各种电话,求社区胡书记。爸的情况胡书记心里一清二楚,她也着急,因为我爸的事哭了好几场,打了紧急报告上去,区里又把名字给划掉了。因为爸的核酸检测不符合,表面看来症状也不够重。

我知道我爸这种两阴的情况,能进方舱医院就已经算破格了。所以我当时和胡书记说,我知道病床紧张,我不奢求能住院,只要能打针把体温降下来就行,先得把命保住啊。

那天很晚了,胡书记还在帮忙联系,她说今晚不睡了,陪你一起等。后面终于联系到区里,第二天可以送方舱医院。心里还是比较高兴,但是一想到我爸的呼吸十分衰微了,我又深怕他挨不过这一晚,我和妈说:“如果半夜起来的话,去看一下爸吧。”我真的怕他一睡不醒。

第二天将近中午,区里面还是没有消息,我们知道没指望了。好在很快,胡书记直接把我爸送到了武汉大学人民医院东院。医院看我爸的情况很危急,直接收治了。

我妈把爸送到了医院,自己做完检查回到家里,已经五点多了。

她发来了视频通话,和我说今天在医院忙了什么,做了CT,上面写着:左肺感染性病变。还弄了核酸检测,说到这里,我能感觉到妈和我一样,都很怕她的核酸检测会是阴性。

她还说,社区准备第二天把她送隔离点去,要她现在把爸的衣服被子收拾出来烧掉……说到自己还有很多很多事情要做的时候,她流泪了。只是几秒的时间,她的泪水溢出眼角后,又很快提起袖子把眼泪抹掉了。

一个小时后,我又视频找她,她说没胃口吃饭。我只能鼓励她,爸爸不在身边,你要自己照顾好自己,饭一定要多吃,一个人一定要撑住,还要一起等爸出院。妈点了点头。

睡前,我们再视频的时候,她说把之前我给她买的猪肉,炒青椒一起吃了,她硬是吃了很多。

盼着回家做饭

2月11日,凌晨两点,我妈提着两个塑料袋子,被送到了隔离点。我妈进隔离点不到十个小时,医院那边打电话给我妈,说爸进入了危症,在用呼吸机供氧,医生已经把最后一道药给爸注射了。我妈也没听清是什么药,只知道这是最后的希望。

妈妈跟我说这话的时候,她很想哭,但是她忍着,我也忍着,我看她的眼眶已经红了。我说,我们现在唯一要做的就是相信爸能挺过去,要对爸有信心。然后妈也在那里说,爸是个好人,这辈子没做过坏事,应该保佑他度过这次难关……

电话挂断后,我哭了好几场。但没办法,电话还是得一个一个接着打,我想尽快把妈弄去医院,不能让她再送晚了。

过了几个小时,我的妻子听到消息打电话过来,她哭得很崩溃,一直怪自己,她说当时要是强硬点,把父母留在(娘家)武穴,就不会像现在这样了。

第二天,我给领导打口头报告说,我想回家,想陪父母度过这一关。我作为儿子,什么都不怕,我根本不怕病毒……回想当时说话的形景,我有点小孩耍性子的感觉。不过领导也理解,他和我分析了一通。我知道我回去了,帮不上什么忙,能做的很有限。另外我也担心要是我们三个有什么事,我的妻子和小孩就真的没有依靠了。

幸而没多久,爸爸醒来了,他给我妻子和妈发了信息,唯独没给我发。我们当时都很吃惊,还疑心是不是谁用他的手机发的,所以我想着视频看看爸。要按键通话的时候,我挺紧张的。视频一接通,看到爸爸的头靠在白色的枕头上,呼吸面罩盖在爸的口鼻上,他的面容有些微起色,精神还可以,这时我的心才踏实了。

但是傍晚的时候,我想着他应该吃饭了,给他拨了个视频,他的状态又不好了。他的两腮有点红,眼睛眯着,看起来有些乏力。我不忍心让他说话,让他听我说话点头摇手就行。

我记得,我问他,现在感觉怎么样了?他摇了摇头;嘱咐他,要多吃饭,强迫自己吃,他点了点头。再说几句,他就摇手了,意思是不说了,要挂了。

2月13日,社区接到通知,只要CT符合症状,就可以收治,所以我妈也很快住院了。尽管父母都有了病床,我心里确实安心了不少。

这几天,父母的情况都还算稳定,爸虽然还在重症之中,但是恢复一些了,他现在跟我视频,都会尽量坐起来,还有一次,甚至把面罩扒起来,给我说了几句。我能感到他愿意和我多说些话,眼神总是停留在我脸上。妈也还可以,就是比较嗜睡,沾着枕头就睡着了。

现在我就盼着疫情快点过去,回去看看爸妈,看看妻子和儿子,我想给他们做个饭。以前每次回来我都会给他们做,邻居会说,别人儿子回家被当成宝,你们儿子回来怎么干这干那的。其实能为他们做饭,我心里挺美的。

(文中受访对象为化名)