治理技术的演变:从“生命政治”到“算法政治”

12月2日,德国数字版权网站Netzpolitik.org发布名为《TikTok限制残疾人使用》的文章。文章援引TikTok(抖音海外版)的公司跳动字节内部泄露的文件,称TikTok的版权人被要求对残疾人的视频进行标记,并限制他们的浏览范围。报道还指出,LGBTQ群体和超重群体均被列入“特殊用户”名单。凡是“特殊用户”上传的视频,不论是什么内容,都被默认为具有被欺凌的风险,因此需要被管控。

在Netzpolitik获取的文件中,包含了TikTok的详细限制条款。该条款覆盖的人群包括“基于他们生理或者精神条件而极易遭受骚扰或者网络暴力”的群体。文件称,由于此类网络暴力或者骚扰会对这个群体产生负面结果,因此这些用户上传的视频应该被视为有风险的,他们在平台上的行动也应该被限制。在具体操作层面,TikTok会限制这些用户在平台上的可见性。版权人被告知要将有残疾的人标记为“风险4”,这意味着他们上传的视频只有在自己国家才能被浏览。同时,TikTok也采取限制流量的策略,当浏览达到一定量级时,他们上传的视频将自动进入“不被推荐”这一分类。也就是说,虽然他们的视频没有被强制删除,但却很难有受众。

类似新闻其实并不陌生。早在2012年,全球最大的社交网站脸书(Facebook)就因为色情内容、仇恨言论以及恐怖主义相关言论的审查而备受争议。脸书的社区标准表示,在尊重他人权利的基础上,将致力于培养人人都能够公开讨论和表达观点的氛围,然而在实际的操作和审查执行过程中,识别和区分上述种种内容的标准和操作规范却十分模糊,导致正当的表达途径被阻碍,某些特定群体被禁言。比如在2011年4月,脸书曾删除与同性之吻相关的照片,后来也曾删除过一幅描绘裸体的世界名画。而在对恐怖主义的审查上,也一直争议不断。库尔德斯坦工人党(PKK)的主要创始人之一、民主邦联主义的创立者阿卜杜拉·奥贾兰,这位致力于库尔德人的民族自决运动的领袖,是在2012年公布的脸书审查记录单中唯一一个被点名的“恐怖分子”,这也意味着,在脸书上发布库尔德“国旗”是不会被审查的,但凡是支持或者提及奥贾兰的内容出现,则会被立刻删除。

无论是TikTok通过对特定群体的“保护”而造成的进一步将该群体排挤和边缘化的结果,还是脸书在尊重他人权利基础上培养公开讨论氛围的指导性原则下实施的排斥特定群体的策略,都展示出一种以保护和尊重为名、歧视和排挤为实的运行逻辑(或许是无意识的)。

刊发在Netzpolitik的文章指出,标记残疾人这一行为在德国语境下尤为怪异,因为在1940年到1941年之间,纳粹曾经系统性地记录和谋杀了超过70000名有身体和精神残疾的人。当然,这并不意味着把TikTok对于残疾人的标记和纳粹的屠杀行为相提并论。TikTok所属的公司字节跳动在一份通过电子邮件发送的声明中也表示,早期为了应对欺凌事件,公司直截了当地采用了临时政策,但这并非长期的解决方案。虽然出发点是好的,但这个做法是明显错误的。最后声明称已经取消了这一政策,取而代之的是更加细致的反欺凌政策。

因此这篇文章关注的,不仅仅是单纯的商业行为,而是在国家以及国家和资本或技术联手之后的治理术。纵观历史,这种治理术并不陌生,它以国家的名义、以资本的名义、以技术的名义频频出现,它是“生命政治”的一种展演,也是在新自由主义盛行的当下关于脆弱性的最佳诠释。这种治理术显示出巨大的威力,从一开始较为直白的暴力与杀戮,到披上保护和人道主义的外衣,再到后来和技术与资本结合之后更加幽微的话术,这种治理术划分着自我与他人,规定着生命的价值和等级,也决定着谁值得活谁又应该去死。

以国家之名:纳粹T-4行动

法国思想家福柯在1976年3月17日在法兰西学院的授课中,第一次提到“生命政治”一词。在讲座中,福柯将“生命政治”定义为一种“新的权力技术”,这种权力技术对生命极其一举一动进行监视、干预、扶植、优化、评估、调节、矫正。在讲座中,福柯专门谈到了种族主义与纳粹主义。在福柯看来,种族主义进入国家机制标志着生命政治的出现。也就是说,“种族主义作为权力的根本机制在现代国家中发挥作用,没有任何一个国家的现代只能不能在某一时刻、在某一范围内、在某些情况下,没有通过种族主义。”

种族主义有两种功能。其一,它在生物学连续(continuum)中进行分裂,造成人与人的区分,在这种区分体系中,人口被当成各种族的混合体,其中有些种族被认为是好的、优质的、高等的、应当活的,而另一些则被认为是坏的、劣质的、低端的、应当死的。其二,通过宣扬“如果你要生存,其他人就必须死掉”,种族主义在生命权力的框架下让战争关系(即“如果你想活,你就必须使人死”)发挥作用。与此同时,种族主义也在自我的生命与他人的死亡之间建立了一种生物学类型的关联:低等生命越趋向消失,不正常的个人越被清除,我(不是作为个体而是作为类型)就生活得越好,我将更强壮,我将更精力充沛,我将能够繁衍。也就是说,低劣种族、低等种族的死亡,将使整体生命更加健康和纯粹。也就是说,通过种族主义,国家将杀人的权利——也包括间接杀人,比如增加死亡的风险或者政治死亡、驱逐抛弃等等——合理化和正当化。

这种“生命政治”在1940年到1941年间纳粹的T4行动中得到了绝佳诠释。T4行动曾经系统性地记录和谋杀了超过70000名有身体和精神残疾的人。

20世纪初期,社会达尔文主义和在此基础上发展起来的优生学运动在西方国家广为传播。优生学在纳粹德国得到了全面推广,纳粹以经济理由将不具有生产力的人口通过各种方式除掉,阻止他们繁衍后代,并要求每个国民都保持强健的体魄,从而实现其创造一个优等民族的梦想。早期德国国会通过了对各种遗传病病患以及严重酗酒者进行外科手术绝育的法案,到1933年7月14日,纳粹党在德国推行《预防具有遗传性疾病后代法》,规定对于有遗传性疾病或不健全的人(如精神分裂症、癫痫症、亨丁顿舞蹈症患者和智力障碍者)实行强制绝育手术。同年11月,纳粹党又在另一项法律中强调对“伤风败俗者”进行处理,规定对罪犯、妓女、妨害治安者进行强制绝育。

1939年,这一政策由预防性转向强制性,由断绝残疾人群体的繁衍机会转向断绝残疾人生命本身。

“现委任帝国领导人布勒和医学博士布兰特,扩充特定医生的权限,以便可在经由人道主义的考虑,并经对病情状况最严格的审查后,可将安乐死予以无法治愈的病患。”

这份留在希特勒私人信笺上的文件,签署于1939年10月,标志着由元首办公室领导布勒和希特勒的随身医生卡尔·布兰特牵头的一场以“安乐死”为名灭绝“无价值生命”计划的开端。这项“安乐死”计划要求许多德国医生参与合作。首先由医生检查医疗机构的病人档案,确定应处死哪些残疾人或精神病患,随后医生也参与监督实际的处死过程。被选定的病人被转送到德国和奥地利的六个医疗机构,在专门建造的毒气室中被杀害后,尸体将在焚尸炉中烧毁。这项从1939年10月开始启动的秘密计划在1941年已经广为人知。同年8月3日,德国的一位主教在一次布道中公开谴责这种屠杀行为。该月24日,希特勒正式下令终止“安乐死”屠杀。

纳粹对于残疾人使用的策略以及他们之后的种族清洗和屠杀,恰好符合福柯所说的那种在生物学连续中进行的人为分裂、筛选和排序。对于纳粹而言,这种由上至下推行的对于生命的剥夺,却是以人道主义和“安乐死”的名义展开的。国家权力先是规定了生命的价值等级序列——什么样的生命是有价值的生命,什么样的生命是值得活下去的——然后致力于清除所谓无价值的、不值得存在的生命。这样一来,那些“无用的”、无法成为生产者的、无法为社会做出贡献的、那些本来就是弱势群体的人们被以保护和怜悯的名义无情杀害。这些人或者这个群体的死是值得的,因为他们的死是为了他人更好地活,是为了生命整体的健康和纯粹。

以照料之名:法国移民政策中的选择性人道主义

“照料”,也是理解生命政治的关键所在。不同于产生于文艺复兴之后的“古典时期知识型”中那种“使你死”,“生命政治”的核心在于通过干预人的生活形式而“使你活”。这种权力不但具有压迫性和否定性的力量,比如摧毁、剥夺、限制、阻碍,还有生产性和肯定性的力量,行使着规范化和规则性的“生命管理”职能。

在福柯看来,在17、18世纪,围绕个人肉体的权力技术是惩戒的技术,而到了18世纪下半叶,出现了一种非惩戒的新的权力技术,这样的技术不排斥惩戒技术,而是包容它,附着于其上利用它,这项技术不再针对个体,而是针对人口,不再针对个人,而是针对大众,不再针对单个的出生和死亡,而是针对出生率和死亡率。在此基础上,有了两个并行不悖的系列:肉体系列——人体——惩戒——机关和人口系列——生物学过程——调节机制——国家。

生命政治干涉的是“一些人是普遍的而另一部分人是偶然的这个整体现象,然而后者之中的一部分即使是偶然的,也有一部分永远不能完全被压缩,它们也会导致与无能力、排除在个人的循环、中和作用等之外类似的结果。”福柯接着指出,从19世纪初开始,这成为了非常重要的问题,老人落入能力和活动领域之外,事故、残疾和各种异常也位列其中。针对这些现象,生命政治学建立了救济机构,以及随之而来的保险、个人和集团储蓄、社会保障等等。也就是说,生命政治学对出生率、发病率、各种生理上的无能等进行干预,而其干预的特点是抽取其中的知识并确定干预和权力的领域。

这其中有两点值得注意,其一,生命政治享有对知识的垄断,并将这种垄断通过权力运作体现出来,也就是说,它决定哪部分人需要被如何对待。其二,这种决定的最终目标是对于作为一个整体的人口的好处,也就是说,那些普遍中的偶然,那些异常需要被干预和被纠正。而这种纠正是以照料、救济、社会保障的名义展开的。

在人类学家Miriam Ticktin的民族志《Casualities of Care:Immigration and the Politics of Humanitarianism in France》一书中,她以法国的移民政策为例,阐释了这种“扭曲的照料”——法国如何站在所谓人道主义的立场,基于照料和同情的名义出台了针对非法移民的一系列措施,而这些措施又是如何在具体实践过程中制造了新的分裂和不平等。

具体来说,在为难民服务的医疗诊所中,作者发现义工和医生们携手工作时询问难民们的第一个问题往往是:“你生病了吗?”如果对方的回答是肯定的,那么随之而来的问题就是:“怎么不舒服?”作者逐渐明白,他们希望听到的答案是“非常严重”,因为这个回答为他们帮助难民申请合法公民身份提供了一条清晰明确的路径。与此相似,帮助移民女性的义工们也逐渐意识到,他们必须努力在这些女性身上寻找不同形式的性别暴力痕迹,这些痕迹成为了个体证明自己值得被人道对待的重要因素。

在这套关于照料的话语体系中,应该得到照料的是一个想象中受难的身体,照料、同情、保护都是以这个身体的名义展开的。而这个想象的身体在时间和空间之外,在历史和政治之外,也正因如此,它是可以被轻易识别的,有着毋庸置疑的普世性。而这种普世性,正是通过被塑造成“道德上合法的”来实现的。在规定了何为合法的伤痛时,那些非法的伤痛被排除在外。

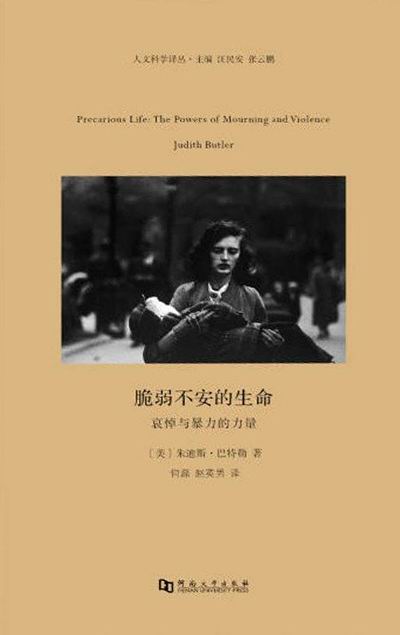

正如思想家朱迪斯·巴特勒所言,如果说脆弱性(precariousness)是一种关于自我的生命政治和一种感觉和经验的结构,那么脆弱(precarity)则更多地反应了脆弱性的不平等分布——它更多地体现在那些暴露在经济不安全感、伤痛、暴力和强制移民中的边缘、穷困、流离失所的人们身上。社会价值被指派给特定生命和身体的同时,也否定和抛弃了其他生命和身体。有些人被保护,而有些人则被伤害。

值得注意的是,这种脆弱以及脆弱的不平等分布,在新自由主义的语境下愈演愈烈。在鼓励极端个人主义、倡导自我负责的逻辑下,脆弱常常被视为一种个体道德失败的结果,移民、老年人、临时工人、无家可归者以及少数族裔,这些在国家治理和资本流通中被视为异类和偶然的群体,反而因对自己不够负责、自我管理失效而备受责备。这种指责忽视并且抹平了内嵌于全球政治经济体系中的权力关系和结构性暴力,也对政治和经济制度层面提供的种种照料职责的疏忽视而不见。

而现实是,类似的事情几乎每天都在上演。从TikTok对于残疾人的标记,到前段时间滴滴顺风车试运行,规定晚上八点之后不再为女性用户提供服务,到女性在夜间遭遇性骚扰后被建议不要在夜间出门,以保护和照料的名义进行的排挤和歧视显而易见。

以算法之名:“恐怖主义”话语背后的霸权

更进一步,当国家与资本联合呢?当国家与日益发达的科技携手呢?当福柯当年讨论的治理术在AI技术的迅速发展下得到升级和加强呢?当国家对于人口的治理演变成通过大数据对特定人口进行筛选和核查呢?当纳粹当年耗费人力手动标记的群体如今只要通过一键运行算法就能实现呢?

在今年九月发表的文章《算法监管的全球扩张》中,作者Steven Feldstein指出,随着人工智能技术在世界范围内的发展,很多国家开始运用算法和AI监管工具来追踪、监控和管理公民,以达到一系列政治目标,其中一些是合法的,而另一些则违背了基本人权,还有大部分落入了暧昧不清的灰色地带。作者指出,如今在全球范围内176个国家中至少有75个在以监控为目的积极使用AI技术,这些领域包括:智慧城市/安全城市平台(56个国家)、人脸识别系统(64个国家)、智慧治安(52个城市)。

爱德华·斯诺登在其传记作品《永久记录》中也提到了这种转变。在前言中他坦言,自己在美国情报系统工作的七年经历了美国间谍活动史上最巨大的转变——由锁定监视个人转变为大量监视全部人口。尤其是在“9·11”恐怖袭击事件后,美国情报机构出于未能保护美国的愧疚,试图建立一个以科技为基础的防护系统,一个齿轮相互啮合的“全球监视系统”。在斯诺登看来,美国在“9·11”事件后立刻将世界分为“我们”和“他们”。而像美国国家安全局这样的机构,在“9·11”后更是以反恐为名实施更加严密的监控计划,打击和抓捕一切被政府定义为“异端”的群体。

这样一个结构森严配合完美的“全球监视系统”的运作,靠的是国家机器和商业机构的联手合作,是权力和资本的共同运作。以社交网站脸书为例,在2017年,为了回应政府向公司施加的反恐压力,脸书表示将更加公开透明,让公众知晓公司在打击恐怖主义方面采取的措施。一则2017年6月16日BBC的报道写到,脸书正在用人工智能辨认和识别与恐怖主义有关的图片、视频、文字以及假账户。“我们希望能在其他人看到之前,立刻找出与恐怖主义有关的内容。”与此同时,脸书也禁止恐怖分子使用脸书服务,同时也雇佣了一支由200人组成的反恐团队协助不断壮大的审查队伍,以便在平台上查找和删除相关内容。在脸书的定义中,“恐怖主义实体”被定义为:“任何非政府组织,对人或财产进行有预谋的暴力行为,以恐吓平民、政府或国际组织,以便实现其政治、宗教或意识形态目的。”

而在2018年9月3日,联合国人权理事会任命的一位独立专家曾致函脸书CEO马克·扎克伯格,对该公司过于宽泛地定义“恐怖主义”以及对于该平台的访问和使用政策明显缺乏全面基于人权的方法表示担忧。该专家称,由于很多政府都试图将各种形式的异议和反对意见——无论是和平的还是暴力的——污蔑为恐怖主义,脸书这种广泛的定义方式令人担忧。该定义将非国际性武装冲突的所有非国家团体都视为恐怖分子,即便这些团体是遵守国际人道法的。同时他还指出,用过于宽泛和不精确的定义作为规范访问和使用脸书平台的基础,可能会导致歧视性政策和过度审查。另外,脸书究竟如何确定某人何时开始从属于某一特定群体、有如何确定某一群体或个人是否有机会对这种决定提出有效质疑,这些问题都没有得到很好的解答。