曹禺的恩师,徐志摩的“基友”

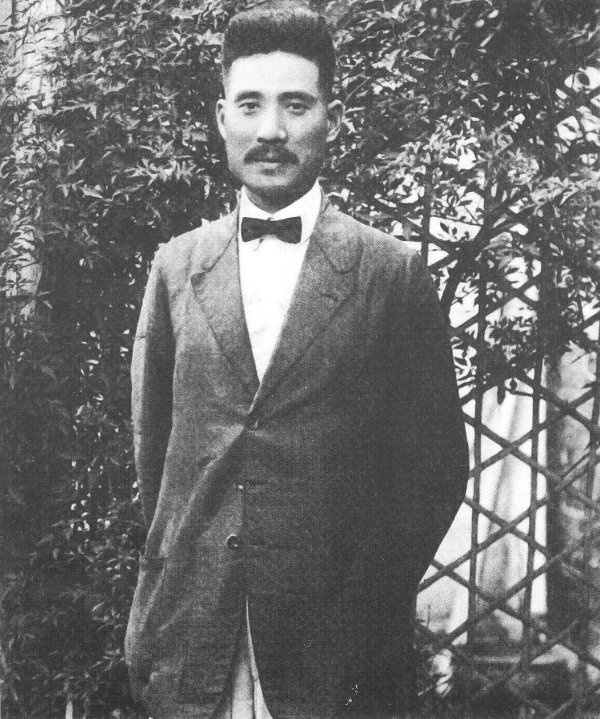

张彭春,字仲述,1892年生于天津,是民国时期著名教育家、南开大学创办人张伯苓的胞弟。张家是天津地区的望族,祖上从事京杭运河上的船运生意,家境颇为殷实。张彭春出生那年,其父张九庵已经59岁,故将这个孩子的乳名唤作“五九”,这也是张彭春后来也被称为“九先生”的缘由。

1904年,张伯苓创建南开学校的前身“私立中学堂”,张彭春成为该校第一届学生,与日后成为清华校长的梅贻琦同班。1910年,张彭春考取第二批“庚款”留学生,赴美深造,1913年获克拉克大学学士学位,1915年获哥伦比亚大学文学硕士及教育学硕士学位。在美留学期间,张彭春对西方戏剧产生了浓厚的兴趣,尤其喜爱挪威剧作家易卜生。学成归国后,他开始致力于传播和推广西方戏剧理论和舞台艺术,编排、导演了一系列新剧,受到广泛欢迎。当时正在南开念书的周恩来对张彭春的新剧十分推崇,曾撰文称赞“九先生”的新剧“颇多引人入胜之处,佳音佳景,两极妙矣”。

张彭春还是话剧大家曹禺的恩师和引路人。曹禺曾在自述中说:“……我15岁开始演戏,这是我从事话剧的开端。感谢南开新剧团,它使我最终决定搞一生的戏剧……当时新剧团的指导老师张彭春先生给我许多帮助。”他在《雷雨》的序言也提到了影响他终身的“九先生”:“我将这本戏献给我的导师张彭春先生,他是第一个启发我接近戏剧的人”。

1919年,张彭春再次出洋留学,于1923年获得哥伦比亚大学博士学位。同年,他应邀回国出任清华学校教务长。在他的建议下,清华正式向教育部申请升格成为大学,并于1925年获得批准。

受聘清华期间,张彭春与胡适、梁实秋、徐志摩等人交往频繁,尤其与徐志摩最为要好。听闻徐志摩打算发起成立一个文学社,但社名迟迟定不下来,张彭春便向其推荐使用“新月”二字——既是两人所崇拜的印度诗人泰戈尔的诗集名称,又是自己二女儿的名字。这便是日后在中国现代文学史上有着重要地位的“新月社”的名字之由来。1926年2月,徐志摩正与陆小曼热恋,但这段关系尚未公开。他在拜访张氏兄弟时忽然要找纸和笔写信,张伯苓问:“给谁写信?”徐志摩答曰:“不相干的人。”张彭春却在一旁坏笑道:“顶相干的!”两人之间的亲密程度可见一斑。那年秋天,徐志摩准备同陆小曼举行婚礼,邀请老师梁启超担任证婚人,最初遭到了梁的拒绝。张彭春和胡适两人便一块儿去找梁启超替徐志摩说情,最后梁启超看了张彭春和胡适的面子才勉强答应出席。

二十世纪三十年代初,张彭春还曾陪同京剧大师梅兰芳赴美国和苏联演出。在他的帮助下,梅兰芳对传统的京剧表演形式进行了一定程度的改良,使其更能符合西方观众的理解与认知。梅兰芳访美和访苏演出的成功,背后有张彭春的一大半功劳。

抗战救亡,服务外交

1937年7月,抗战全面爆发。张彭春受国民政府征召,前往西方国家宣传抗日,争取外援。正是通过张彭春等人的介绍,西方民众第一次了解到了日军的残忍,特别是其犯下的罄竹难书的“南京大屠杀”罪行。1939年,张彭春在美国成立“不参加日本侵略委员会”,成功游说美国国会,促使其通过了《对日经济制裁案》。

1940年,张彭春正式调入外交部,担任驻外使节。1940年至1942年,他出任中国驻土耳其公使,后转任中国驻智利大使。1946年,张彭春出席了在英国伦敦召开的首届联合国大会,后长期担任中国在联合国安理会和经社理事会中的代表。从事外交工作让张彭春对于各国不同的文明传统与现实国情有了更深入的认识,特别是他原本并不熟悉的伊斯兰文化和南美大陆上的国家。

为《世界人权宣言》贡献中国智慧

1947年初,联合国经社理事会决定设立人权委员会,负责起草一份对于全人类具有普遍意义的人权标准。美国战时总统富兰克林•罗斯福的遗孀埃莉诺•罗斯福被选为委员会主席,张彭春被选为唯一的副主席。哈佛大学法学院玛丽•安•葛兰顿教授的研究发现,“那个时期曾与张彭春一起紧密工作的人们对于他的能力印象深刻,特别是他能消除误解、缓解焦虑。起草过程中时常会发生分歧,他也有能力促进共识。”加拿大人约翰•汉弗莱当时担任联合国人权司司长,他在自己的回忆录中将张彭春描述为人权委员会最令人尊敬的代表之一,是一位“妥协艺术大师”,也是一位务实的思想家,他“表面上是在引用儒家格言,实际却经常提出可能让委员会走出僵局的方式”。智利代表埃尔南•圣克鲁斯对于张彭春也十分钦佩,他非常羡慕张彭春能“将自己的汉学学识与对西方文化的广博了解相结合”。更令他感到惊奇的是,每当有人权委员会的代表提出自己想到的原创概念,张彭春经常能够讲出一个或几个文化传统中与之对应的古老格言。

在该文件的起草过程中,张彭春贡献了来自中国的智慧,避免了西方话语对于“人权”概念形成彻底的垄断。在今日的《世界人权宣言》文本中,至少有以下几个方面得益于张彭春的努力:

首先,主张《世界人权宣言》应当融合儒家思想,将“仁(良心)”的概念写入了《宣言》序言。起草工作之初,张彭春就曾礼貌而委婉地告诫其同事避免使法案渊源过度西方化,他甚至建议联合国秘书处的工作人员,在收集世界各国的权利法案和条款前,先花上几个月时间好好学习一下儒家的基本知识。在讨论《宣言》草案第1条时,张彭春提出,应当加入一个儒家的概念,与“理性”共同作为人类的一项基本特质。他说,这个概念从字面上应当翻译为“人与人之间的感知”(two-man mindedness),在英语中也可以被表述为“同情”或者“对于同胞处境的感同身受”,这个概念就是“仁”。张彭春的建议最终得到了采纳,但颇为遗憾的是,“仁”在英文文本中被翻译为了“良心(conscience)”一词,这多少曲解了张彭春以及儒家思想中“仁”这一概念的本意。

其次,坚持文本的开放性,让不同文化、宗教传统都能以各自的方式和角度解读《宣言》。起草过程中,不少来自基督教传统深厚的国家代表反复提出,希望加入类似人类由“造物主”创造、人权由“上帝”赋予的表述,张彭春对此予以坚决反对。他在发言时提醒各国代表,《宣言》的宗旨是要使其能够普遍适用。张彭春指出,中国有着丰富的人道主义思想,中国人有着与西方基督教不同的想法和传统,例如要做善事、懂礼貌、守规矩以及善待他人。他作为人权委员会的中国代表,并没有强行要求将这些理念写入《宣言》,他希望他的同事们能用相似的角度考虑问题。张彭春表示,对于那些信仰上帝的人们而言,他们完全能从《宣言》开放性的表述中发现上帝的存在。张彭春的观点得到了绝大多数代表的拥护与支持。

再次,强调社会与经济权利也是“人权”的重要组成部分。英美法的权利体系主要强调公民与政治权利,例如言论自由、选举自由乃至推翻暴政的自由。鉴于此,英国和美国代表在起草过程中提出,《宣言》包括这些政治权利就够了,不应当包括那些并不具有可执行性和可救济性的所谓“社会与经济权利”,例如工作权、教育权以及获得社会救助的权利。张彭春对于上述主张并不认同。他告诉各位来自西方国家的代表,远在其成为现代概念之前,经济与社会公正已经是具有两千五百年历史的中国儒家理念。在一次经社理事会的发言中,张彭春引用了一句儒家的格言来说明社会与经济权利的重要性:“大道之行也,天下为公……人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,是谓大同。”张彭春的主张得到了苏联阵营国家和拉美国家的支持,《宣言》最终将社会经济权利和公民政治权利置于同等重要的地位。

最后,支持“义务”与“权利”具有同等重要性。在一次调停中,张彭春特别强调,要理解权利就必须将其与义务相联系。一个人只有意识到他的义务,他的道德水平才会进步,而联合国的目的应是增加人们的道德高度,不是促进自私的个人主义。上述对于“权利”与“义务”之间关系的阐述最终被体现在《宣言》的第29条中。

由于日益恶化的心脏病,张彭春于1952年辞去了在联合国的所有职务,并于1957年在美国去世。听到这一消息后,他曾经的同事、联合国人权司司长汉弗莱在日记中写道:“张彭春去世了。在所有人权委员会的代表中,他与我在精神与思想上最为投缘,我也最喜欢他。他是一位学者,在某种程度上也是一位艺术家,在这些过人的天赋外,他还展现了外交才能。相比于那些随波逐流者,张彭春是一位伟人。”

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)