狭隘的眼界,看不懂你中有我的趣味

原创 花落成蚀 花蚀的人间观察 来自专辑和网友吵架

遭遇了一个莫名其妙的对话。

中午的时候,我转发了条微博聊佛教中的印度教故事。结果突然有个人冒出来说“印度教的东西看佛经不是傻就是蠢”。

例如七仙女母题。我们汉人历代的版本都可以做好些比较文学的论文,从早期汉晋时期的孝主题,到近代思想的改造版本,主题的差别非常有趣。在印度,七牧女故事是和黑天绑定在一起,青年黑天淘气偷姑娘衣服,接下来的走向,不同版本各有香艳或是虔信,和中国的意趣完全不一样。而在中南半岛,那可能就更有意思了。我在老挝见过故事内核和中国版本相似但是视觉风格是泰老民族印度化艺术的浮雕。

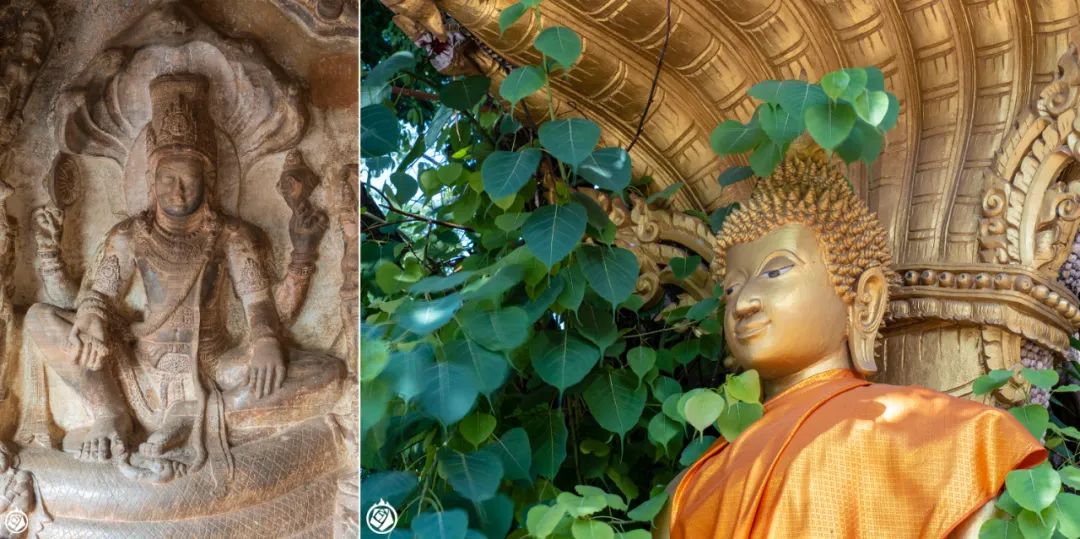

例如,毗湿奴有一个形象,叫会堂之主。巨蛇舍沙漂浮于乳海上,盘身为床垫,毗湿奴斜躺在舍沙身上,面露微笑,是为会堂之主。但是,如果让佛教徒看这个形象,他们第一反应肯定是:咦,这个入寂的佛祖怎么穿金戴银的?这就和佛祖入寂的卧佛形象一毛一样嘛。佛祖入寂的形象出现得极早,这是印度教模仿佛教的一个例子。

印度神话中,战神室建陀是湿婆的儿子。大约在公元6、7世纪之后的印度文殊菩萨,模仿了很多更早出现的室建陀造像的元素。模仿了哪些呢?一为发型,时代的神佛,基本都是高冠,冠的长度比人脸还长。就他们两个身份这么高还是低冠。而且,都有左右散开的发辫或飘带。一为耳饰,两个男神都戴着女式的圆盘耳钉。一为项链,都戴虎牙项链。这种项链中央饰物的两侧,有一对弯曲的尖锐物体,那就是虎牙,虎牙之间又常有法轮、宝匣。一为坐姿,都是一腿盘起,一腿下垂。这种姿势,在佛教里叫游戏坐,在印度教里叫英雄坐,一样的。一为含义,这两位神摆出这样的姿势,其实都是在说法。

宗教这个东西,不光得有原创,融汇和借用也特别重要。把宗教当故事看的人,有啥立场画地为牢呢?

原标题:《狭隘的眼界,看不懂你中有我的趣味》