回忆与沈清松先生交往的二三事

今天(2018年11月14日)上午在微信中,突然看到友人发布的沈清松先生辞世的消息。乍看之下,我完全不能相信。因为就在10月2日,我们还刚刚有过邮件往复。那是因为他知道我正在和欧洲友人合编Bloomsbury Companion to Global Justice East and West,询问我此书的进展情况,并应我之情,向我推荐韩国和越南的撰稿人。并且,就在9月初的通信中,我还邀请他明春再次驾临浙江大学,主讲人文讲座。信中我还向他报告了《人文学衡》辑刊首期出版的进展情况。因为在这份即将出版的中英双语人文学报中,沈先生正是当初我邀稿而欣然予以支持的撰稿人之一。而就在6月中旬,出版社编辑就沈先生大作中几个注释的问题核实,我转发给他之后,沈先生很快就详细回答了编辑的疑问,解决了问题。就在如此的情形之下,我怎么可能相信沈先生突然离去了呢?

我于是立刻打电话向发布消息的友人核实。经一再询问,确认无疑之后,我的心神一度陷入恍惚之中。今年以来,文化界和知识界不断有前辈过世的消息传来,这其中有我知其名而无个人交往的,也有和我有过往还的。但无论如何,年龄都在90岁以上。比如,11月3日刚刚故去的芬格莱特(Herbert Fingarette)先生,即是97岁高龄。我刚刚写了一篇怀念他的小文。因此,单单就年龄而言,我也绝对没有想到沈先生竟会不幸也在此列的。即便以虚岁计算,如果我所记不错的话,沈先生恐怕也刚届“从心”之年而已。

在我不得不接受了这一无法且不愿相信的消息的真实性之后,这些年来与沈先生的交往,自然浮上脑海。由于心情的沉痛,一时很难在平静的状态下仔细回想昔日所有的点点滴滴。但我又想在第一时间记下我的感受,因此,就让我在心情仍未平复的状态下,根据当下的记忆所及,记下我与沈先生交往的一些往事,作为我个人对他的纪念。

我已经记不清最早认识沈先生是哪一年了,大概是我尚在北大读博士期间。不过,我最初对沈先生的印象,可以说是一种“先入之见”。这一“先入之见”,是从陈来先生那里听来的,原话是“不知道沈先生那个大脑袋里装了多少东西。”陈来先生讲的这句话,是赞叹沈先生的博学。不过,我也不是完全因为陈来先生有此一言,才对沈先生产生了“博学”的第一印象。事实上,我上个世纪八十年代末开始在南京大学读本科时,已经接触到了沈先生的著作。回顾来看的话,我觉得在那个年代,广泛地向中文世界介绍西方的各家诸派与思潮,同时进行中西比较与汇通的探索,沈先生堪称第一线学者中的翘楚之一。

能够向中文世界广泛介绍西方的各家诸派,自然需要语言文字方面的优势。我记得大概十几年前和沈先生本人开始相识之初,最先给我的印象就是沈先生的语言能力。记得那是一次会议期间,我们同乘一部车。在比邻而坐的闲谈中,沈先生告诉我,他的第一外语是法语,其次才是英文。沈先生后来由中国台湾移席加拿大,常年在多伦多大学执教,英法双语的娴熟,应该是必要的先决条件。也正是因此,多年前有一次在香港开会,碰巧晚饭间沈先生坐在我旁边。他听到我和外国友人交谈,谬许我的英文,让我感到很大的鼓励。

我和沈先生认识算是比较早的,海内外一些学术活动的场合,也不时会遇到。各种会议之类的场合,已经数不清了。2010年春季我在香港中文大学哲学系客座时,有一天出了办公室,突然在走廊里看到沈先生,原来他是应邀作为校外考评委员来访的。那一次的偶遇印象很深,因为我们就在走廊里谈了好一会儿。不过,我和沈先生个人较为密切的直接往来,基本上是我2014年转任浙大之后了。

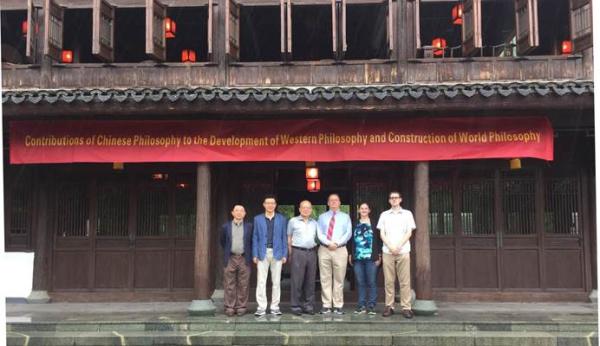

2016年6月下旬,我邀请沈先生驾临杭州,参加一个题为“中国哲学对于西方哲学发展及世界哲学建构之贡献”的小型研讨会,同时也请他主讲“沈善洪中国哲学讲座”。由于会议只邀请了数位在中西比较哲学方面深造自得的学者,时间宽裕,大家讨论得比较充分。我还记得,沈先生提交会议的论文题目是“儒家思想对欧洲近代理性主义与启蒙运动的影响及其当前省思”。他在会上神采飞扬的形象,被当时参与会务和旁听的同学抓拍了下来。

沈先生主讲“沈善洪中国哲学讲座”的题目,则是“中国士人初融的中西伦理思想:以夏大常与德沛为例”。还记得他的开场白是:“沈善洪先生姓沈,我也姓沈,所以很高兴和荣幸作为本家来演讲”。他的幽默和风趣,立刻赢得了现场师生的一片欢声。当然,由于沈先生是通过具体的案例来探讨中西伦理思想早期的交融,他讲座的内容更是引发了包括我本人在内很多听众的极大兴趣。

那次沈先生驾临武林与会并讲座,我请了我的研究生陈伟良帮忙接送。沈先生不但抵达和离去时都对伟良表示感谢,对接送的司机师傅也一样,行前还赠送了一本他的大著《从利玛窦到海德格尔》给陈伟良同学。其君子风范以及对晚辈后学的关爱,让陈伟良同学感触颇深。他从我这里得知沈先生身故的消息后,也是情不自已,在微信里写了很长一段悼念沈先生的话。其中,还交代了我以往不知的一件故事。

原来,沈先生因常年伏案,难免用眼过度,常感不适。他用过很多眼药水,似乎效果都不是太理想。那次他来浙大参会并讲座,也因眼睛不适,曾经请伟良陪同,在紫金港校区附近的药店买了一种名为“鱼腥草滴眼液”的眼药水,结果用后效果显著,眼睛的不适得到了大大缓解。以至于沈先生今年6月再次来参加我组织的会议时,专门再请伟良帮忙,又买了三瓶,以备日用。伟良在记录了这一故事的同时,写下了很长的感念。其中有这样一段话,我想一字不易、原文照录在此:

原本还盼望着能够再见到沈先生,再与他聊学术、谈时事,再带着他买到他心心念念的眼药水……沈先生于我,虽然只有两面之缘,但是正是有这两次与他近距离接触的机会,他的为人与对学问的态度,足以影响我一生。至今他的音容笑貌还不断在我脑海里浮现。写到这里,心情像坠入无比的深渊,言语却不能表达心中所想之万一。有些人就是这样,匆匆谋面,匆匆离去,却足以在你的生命中留下永久的痕迹。

这是一名与沈先生只有两面之缘的学生的真情实感。他与沈先生之间发生的眼药水的故事和他对沈先生的印象与感受,之前并未特别向我说起。如今得知沈先生遽然离去,竟可以写下这番话,让我读之也不免为之动容。若非沈先生春风化雨,感人至深,何能至此呢?

今年6月中旬,国际中西比较哲学学会在海宁举办2018年的年会,这是学会首次在中国举办较大规模的会议。我在筹备会议之初,即打算邀请沈先生担任主题发言人之一。此类会议一般至少提前半年以上发出通知(call for submissions),接受参会学者的论文题目和提要,由学会的Board评议后选出参会的论文,然后再通知论文作者,发出正式邀请。至于会议的特邀主题发言人,就要更早发出邀请了。这恐怕已成为国际学界的惯例。不过,因为诸多条件限制,这次会议从筹备到召开,时间稍显仓促。邀请发给沈先生时,距离会议召开时间已经不宽裕了。但沈先生不但欣然接受,而且很快邮件发来了两个题目供我选择。当我建议他选择“Fulfilling the Desire for Meaningfulness: with a Focus on Confucianism”作为讲题时,沈先生也完全接受,毫无异议。并且,在整个会议期间,沈先生全程积极参与。可以说,对于这次会议的成功举办,沈先生给予了极大的支持。会议间歇、用餐和最后的晚宴,我和沈先生有过多次促膝交谈。记得他还说,已经做好准备,退休后要回到中国台湾,那里人气比较旺,对老年人有好处。回想当时的情景,至今仍历历在目。突然之间,竟然阴阳两隔,如何能不让人难以接受和唏嘘不已呢!

正如开头所说,今年6月沈先生回去之后,我们一直保持着联系。除了他惠赐大作的《人文学衡》首期出版以及我打算邀请他明年春天再赐讲座嘉惠浙大学子之外,我们还不免谈及家国天下、世事春秋。我清楚地记得,在感觉到我对有些情况不太乐观时,沈先生在9月2日给我的邮件中是这样说的:

希望将会越来越好,朝向情理、朝向希望,朝向康庄大道前进。

言犹在耳,笔墨仍新,而斯人已去,如何让人不为之痛悼!

我与沈先生虽然这两年交往较多,相信彼此也已达到了相互信任的地步。可是,我既不是沈先生的学生,更不敢谬托沈先生的知己。如今,在沈先生遽然离去之际,我只能凭当下的记忆所及,如实记下我与他交往的二三事以及我心中的感受。沈先生的生平事迹与学术贡献,相信自有其门人弟子予以表彰。沈先生生前的诸位友人,无论远近疏密,相信也都会以各自的方式缅怀沈先生的过去。然而,沈先生既然可以令与他相隔万里且只有两面之缘的学生感到足以在自己的生命中留下永久的痕迹,我的伤悼之情,也就是完全可想而知的了。这也是我为什么愿意在第一时间记下我的感受,向刚刚逝去的沈先生表示纪念的原因。

希望在我停笔结束这篇小小的纪念文字之际,已在另一个世界的沈先生能够看到,而发出会心的微微一笑!