《马拉之死》之外的大卫:他捕捉了一个国家的苦难和愿景

法国艺术家雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)以《马拉之死》名垂美术史。2月17日起,纽约大都会艺术博物馆“雅克-路易·大卫:激进的制图者”开幕,展示了他驾驭巨大艺术与政治分歧的一生——从1748年在巴黎出生到1825年在布鲁塞尔流亡中去世。他的作品捕捉了一个国家的苦难和愿景,至今依旧引发共鸣。他曾坐在革命议会中、参与新共和国的设计,并在1792年自豪地投票决定将法国国王路易十六送上断头台。

纽约大都会艺术博物馆的展览汇集了这位法国新古典主义的主要推动者80多件纸上作品,贯穿了他年轻时代对罗马艺术的研究、“雅各宾派”时期的陨落、为拿破仑缔造英雄的图像、直至波旁王朝复辟,他被迫流亡布鲁塞尔。

大卫,《苏格拉底之死》,1787年,纽约大都会艺术博物馆藏

作为青年,你雄心勃勃、试图改变世界;作为艺术家,你被最负盛名的学院录取、并赢得了顶级藏家的青睐;但如果你所在的国家正遭受层层叠叠的危机,艺术可以做什么?

而当世界发生变革,你会走多远?也许一路挺进权力的殿堂,在那里经历始料未及的事。当你的盟友处决他们的敌人时,你为他们喝彩;而当他们自己被谋杀,你尊其为烈士。 你最终会入狱,乞求拿起画笔,记录下这个渴望把你忘却的国家。

大卫,《死者之首,让·保罗·马拉》,1793

也正因为你的记录,美术史没有忘记你——雅克-路易·大卫。

大卫曾以艺术家兼道德家的角度描绘了法国大革命。也正是他在1780年代摒弃了洛可可风格的轻松和欢乐,从古典作品中提取严肃的历史画语言;当作为法国专制王朝象征的“巴士底狱”被攻陷时,他将罗马时代的古典故事引导到时事图像中,并直接以画笔表达现实生活。

大卫,《安德洛玛刻哀悼亡夫赫克托尔》,1782年(油画曾在上海博物馆展出)

在此讨论的不只是一个有创造力的灵魂,而是与大卫处于同一时代的伟大艺术家对后世的影响。他曾坐在革命议会中、参与新共和国的设计,并在1792年自豪地投票决定将法国国王路易十六送上断头台。

大卫,《加冕礼》,约1804-1805年

这是首个专注于大卫纸上作品的展览,这些草图所指向的作品大多藏于卢浮宫。这也是一项学术壮举,展品有来自众多机构和私人收藏,甚至部分作品来自最新发现、首次亮相。这些作品可以帮助专家解读大卫是如何预备草图、并缔造不朽作品。对于更广大的公众而言,展览迫使我们认真思考作品背后真正力量——艺术不仅反映历史,也可以在其中发挥重要作用。

大卫,《苏格拉底之死》,1782年

大卫,《苏格拉底之死》,1786年

大卫,《坐着的老人(柏拉图)和一个站立的年轻人(苏格拉底之死草图)》,约1786-1787年

大卫的作品是对政治动荡和社会转型的回应,如果说他的《马拉之死》等油画作品成为静态的纪念碑、进入艺术史教科书,那么纸上作品是艺术实验和创新的产物,延伸出其创作过程,更直接追溯了他的艺术与不断变化的政治和社会潮流的关系。

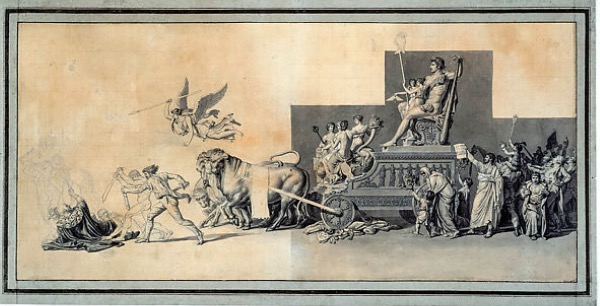

大卫,《法国人民的胜利》,1794

大卫从不赞成绘画成为藏家墙壁上的物件,对他而言作品是思维的延伸、是想象力的跳板、是完成自我的手段。他的艺术也并非超然物外,而是处于风暴的中心。他被视为法国大革命的“视觉说书人”,并在革命中扮演了重要角色。几起几落后,大卫在流放中度过了最后十年。然而,他留下的绘画遗产是巨大的——他是新古典主义的实践者,将艺术中狂热的洛可可装饰主义转向对希腊和罗马神话的庄严的描绘。

大卫,《受“雷奥尼达在温泉关”启发的一组人物》,1817年

尽管大卫关注着遥远的过去,但他的作品却被视为通向现代性的一座里程碑。其实,从古至今,艺术家们一直在描绘当代事件,但总是用古典主义、象征主义等更广泛的框架遮盖其目的。但这一切都随着法国大革命而改变,大革命粉碎了过去的偶像,没有了国王、也没有了上帝。

正如艺术史学家蒂莫西·詹姆斯·克拉克(Timothy James Clark)对于大卫最著名的作品《马拉之死》的评价:“没有任何可以借鉴——没有既定的内容,没有物质和主题,没有形式,没有可用的过去。”

克拉克认为,在大卫的政治绘画之后,他再也不能回到典章和寓言的视角。这也许是对的。

大卫,《南特革命寓言》,约1789–1790

展览更关注的艺术史上的大卫,而非其历史上的地位。通过聚焦他的纸上作品,展示他的工作方式,达到策展人佩林·斯坦(Perrin Stein)所说的“来之不易的胜利”。

大都会博物馆的藏品《苏格拉底之死》(The Death of Socrates)是大卫最著名的作品之一,作品显示了,即使已经服毒,哲学家依旧镇静自若继续教导众人。在此,它与许多素描图纸和早期草图一起展出,公众可以看到杰作的诞生。

大卫,《荷拉斯兄弟之誓》,约1782

大卫,《荷拉斯兄弟之誓》,约1784-1785年

展览中,还可以看到关于《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of The Horatii)的研究,构图的变化,角度的调整,颜色的演变均在草图中显示,有时,大卫会借助望远镜重新排布场景,我们看到一个心中的愿景,一帧帧成为焦点。绘制这件作品时,距离法国大革命还有五年,从中能看出这一时期紧张的政治局势。

大卫,《荷拉斯的孩子和看护(〈荷拉斯兄弟之誓〉人物草图》,1785年

大卫,《萨宾(〈荷拉斯兄弟之誓〉人物草图》,1785年

《荷拉斯兄弟之誓》其实是来自王室的委托,讲述了对国家忠诚的寓言,其实原本商议大卫将描绘幸存的霍拉提乌斯回到家中,发现妹妹因未婚夫被杀而诅咒罗马,他因恐惧罗马被诅咒而杀了她。描绘这一场景的草图显示霍拉提乌斯举起剑,妹妹躺倒在他的身旁。但最终大卫并未画下商定的场景,而表现出一种进步观点。他认为原本的主题无法传递公共责任的信息,表达爱国主义不能走向人性的反面。

大卫,《卡米拉之死》,约1781年(为《荷拉斯兄弟之誓》所作草图)

大卫,《卡米拉之死》,1781年(为《荷拉斯兄弟之誓》所作草图)

作为代替,大卫的下一主题选择了《刀斧手把他儿子们的尸体带给布鲁图斯》(The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons)。在这件悲剧性的作品中,大卫突出了个人形象。展览中一项关于“坐着哀叹的女人”的研究中,能明显感到强壮的手臂与被悲伤笼罩的脸形成的对比。展览还将《帕里斯与海伦》(Paris and Helen)的草图和成稿放在一起,不仅展示了大卫创作过程中细微的变化,观众也可以感受到画面从黑白变成彩色的喜悦。

大卫,《帕里斯与海伦》,约1775-1780年

大卫,《帕里斯与海伦》,约1782–1786年

大卫,《帕里斯与海伦》,约1786-1787年

这些草图并不仅仅展示了大卫的绘画过程,它们也拥有各自独立的魅力,提醒着人们未竟之美。最明显的例子便是《网球场宣言》(又名《法国大革命的序曲》,The Oath of the Tennis Court),这是一次探索新的治理模式的集会,也是一件最终没有完成的作品。革命的进程将一些愿景抛于脑后,搁置在墨水中。

革命失败了,大卫的画却经久不衰,线条在永恒中划出弧线。

大卫,《网球场宣言》代表组合图,约 1790-1791年

大卫,《网球场宣言》,1791年

附:雅克-路易·大卫生平

基础时期(1764-1780)

大卫9岁时,因父亲去世,他被留在巴黎由两个舅舅抚养。1760 年代中期,他进入了皇家美院教授约瑟夫·玛丽·维恩 (Joseph Marie Vien) 的工作室。在早年学习绘画生涯中,他经历了挫败,包括三次未能赢得“罗马奖”(Prix de Rome,该奖项提供的奖学金供年轻的法国艺术家赴意大利学习绘画)。

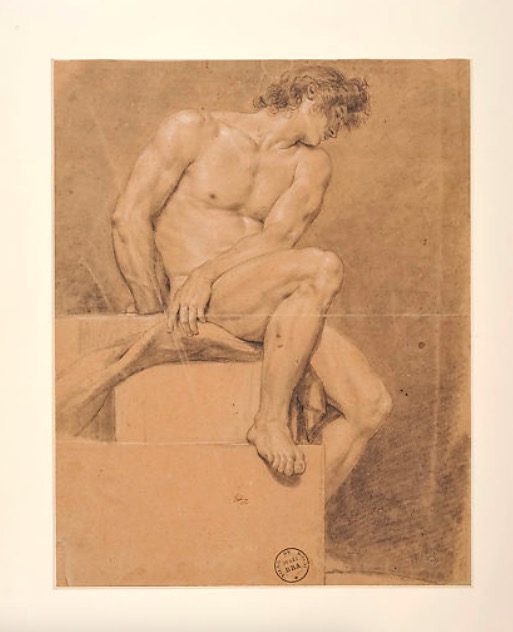

大卫,《坐着的男性裸体》,约1774—1775

但1774年,大卫如愿在第四次角逐“罗马奖”获胜,并于1775年抵达罗马。他开始在速写本中记录这座城市大量的艺术财富。如今再看,这种为未来使用而收集储备的大量素材似乎有意为之,当时的大卫已经有自己抱负,他希望可以重塑法国艺术。

大卫,《头部研究(戴月桂花环的年轻人)》,约1775-1780年

大卫,《马车穿越山口的景观(罗马专辑,10卷17页)》,约1775—1780

在意大利期间,他的风格发生了巨大的变化,从作品中所标注的时间,可以追溯出变化的过程。尤其几件1779年的素描显示其绘画思想的探索,这些作品从古代汲取包括主题、人物造型、构图等方面的灵感。

大卫,《罗马专辑 No.8》,成册于1826,大多数素描完成于1775—1780

大卫,《罗马专辑 No.4》,成册于1826,大多数素描完成于1775—1780

新星升起(1780-1789)

1780年回到巴黎,大卫很快获得了巴黎皇家艺术学院的会员资格,作为君主制下属的艺术机构,皇家艺术学院的教学、展览等均受命于君主。大卫在提交给学院两年一度沙龙展的作品已经带有平面构图和雕塑人物的特征,预示着一种强有力的新古典主义风格。他的作品《荷拉斯兄弟之誓》(The Oath of the Horatii)和《苏格拉底之死》(The Death of Socrates) 很快成为经典,他的声誉也日益增长。

大卫,《卡拉卡拉杀死母亲怀中的兄弟盖塔》,1782年

大卫,《塞普蒂默斯·西弗勒斯的鬼魂在盖塔被杀后出现在卡拉卡拉面前》,约1783年

1782年,他与玛格丽特(Marguerite Charlotte Pécoul)结婚,并育有四个孩子。随着作品在皇家艺术学院举办的公开展览上大获成功,学生们也纷至沓来,他们中也不少成为了下一代的伟大画家。到了18世纪末,大卫在艺术领域已具有稳固的地位,但1789年开始的大革命却给法国艺术家们带来了巨大的动荡和机遇。

大卫,《马尔库斯·阿蒂利乌斯·雷古鲁斯前往迦太基》,约1786年

革命艺术家(1789-1799年)

1789年的大革命改变了法国。大卫对改变充满了欣喜,他对君主制的艺术管理苛责已久,他带头改革艺术学院,他认为这是一个不民主的、精英主义的机构,并加入了主张“极端平等主义”的“雅各宾派”。

现存的艺术赞助制度被废除了,艺术家将画怎样的作品表达当时发生的翻天覆地的变化?大卫没有描绘历史上的传奇,而是庆祝革命的胜利、纪念革命的烈士。为了服务于1792年成立的年轻共和国,他甚至将自己的才能用于为官员设计制服等日常工作。

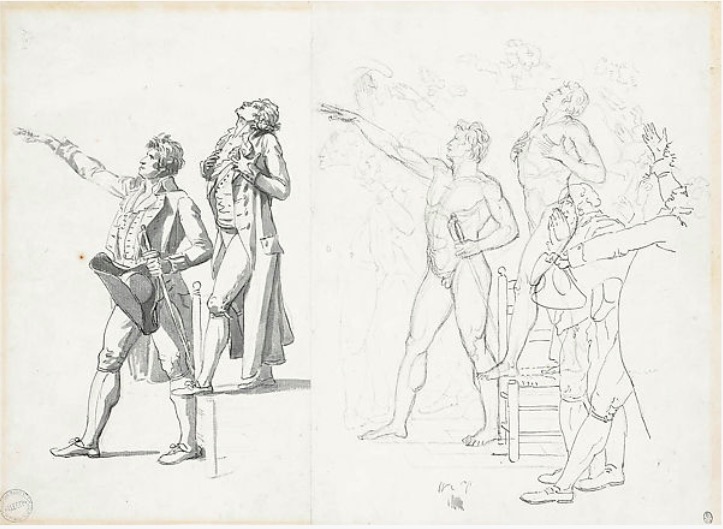

大卫,《杜布瓦-克朗西和罗伯斯庇尔(〈网球场宣言〉所作的研究)》,约 1790-1791年

1794年是法国大革命最血腥的阶段之一,雅各宾派的内部斗争,使其趋于孤立,人民也开始反对恐怖政策。“热月政变”推翻了罗伯斯庇尔的独裁并将他斩首。大卫和其他倒下的罗伯斯庇尔的盟友一起被捕,但在服刑期间和第二年获释后,他通过艺术活动重塑了自己的名声。

大卫,《让·邦-圣安德烈》,1795

拿破仑时代(1799-1816年)

1795年获释后,大卫花了数年时间完成一幅大型油画《劫夺萨宾妇女》(The Intervention of the Sabine Women,巴黎卢浮宫藏),创作这个源于古罗马神话题材的作品,其目的被解读为呼吁与一个因革命及其后果而变得分裂的国家和解。

大卫,《被萨宾妇女及孩子包围的赫西利亚》,约1795年

大卫,《跪着抱起婴孩的萨宾妇女》,约1796-1797年

大卫,《马背上的战士》,1796年

十九世纪初,出生于科西嘉岛的拿破仑·波拿巴迅速掌权。大卫似乎已经得出结论,他欲通往更荣耀之路将取决于大型题材性创作,这也正是他1780年代得以声名鹊起的题材。为此,他决定将自己与拿破仑的命运联系在一起,为这位登上王位的将军精心“安排”了辉煌的加冕大典。

大卫,《拿破仑为自己加冕》,1805年

大卫,《约瑟芬皇后》,约1804–1805年

大卫,《鹰旗分发》,约1809-1810

除了作为拿破仑的首席画家歌颂帝国功业外,他也会回到他常年的灵感来源,古典故事。他谨慎地选择和发展他的主题,使之作为对当代社会隐晦的评论手段,这也是他长期以来的习惯。

大卫,《列奥尼达在温泉关》,1813年

流亡艺术家(1816-1825年)

1816年,一连串的军事失败导致拿破仑政权垮台和波旁王朝的复辟。大卫曾公开反对复辟,被新政府放逐,在布鲁塞尔度过了最后十年的流亡生涯。

大卫,《囚犯》,约1816–1822年

大卫,《芙琳(希腊妓女)面前的法官们》,约1816–1820年

他偶尔会送几幅油画回巴黎,但在大多数情况下,他后期的绘画作品显示了对个人的关注。 他为家人画肖像,但也画了一些神秘的素描。这些素描描绘了大卫最成名的时期,但却是碎片化的,像不受束缚的记忆在纸上漂浮。

大卫,《四个人物》,1821

大卫,《欧仁·大卫和他的妻子安妮-特蕾莎》,1825

注:展览持续至5月15日,本文编译自纽约大都会艺术博物馆网站、《纽约太阳报》、《纽约时报》,本文图片就来自于纽约大都会艺术博物馆。