吴飞 | 但丁的双重二元论

原创 吴飞 三联学术通讯

但丁《神曲》中有奥古斯丁两城说的痕迹,但又有所修正,这是但丁研究界长期以来的共识。本文认为,但丁思想中其实有两组二元,因而其政治哲学中有并行的四座城。善恶二元论与心物二元论,是西方思想传统中既有关联又不完全相同的两种二元论。《神曲》中天堂(含炼狱)与地狱的二元区分,是善恶二元论的体现,代表着心灵秩序中的二分。然而,在尘世政治中,还有罗马帝国与堕落的尘世政治的区分,后者以古代的忒拜和当时的佛罗伦萨为代表,这是世界历史中的二分。两种二分之间的差异,即心灵秩序与世界历史之间的差异,构成了心物二元。并行的两组二城之分有交叉,但并不完全相同。通过对但丁这四座城的分析,我们可以对西方思想中这两组二元论有更深入的理解。

——吴飞

吴飞,1973年生于河北肃宁,2005年获哈佛大学人类学博士,现为北京大学哲学系教授,北京大学礼学研究中心主任。主要研究领域包括基督教哲学、人类学、中西文化比较、礼学等,著有《自杀作为中国问题》(三联书店 ,2007)、《浮生取义》(中国人民大学出版社, 2009)、《心灵秩序与世界历史》(三联书店, 2013)、《人伦的“解体”:形质论传统中的家国焦虑》(三联书店, 2017)、《生命的深度》(三联书店, 2019)等。主编《南菁书院与近世学术》(三联书店, 2019)等。

但丁的双重二元论

| 吴飞

*本文原载于北京大学学报(哲学社会科学版),2021年第5期。

但丁·阿利吉耶里

(1265—1321)

一

从奥古斯丁到但丁

但丁思想中有着深刻的政治哲学意味,尤其体现在其《神曲》和《论世界帝国》中。很多研究者认为,但丁对政治的理解深受奥古斯丁两城说的影响。比如牛津版的《神曲》就非常强调,但丁以上帝之城来理解天堂,将古代的忒拜和当时的佛罗伦萨当做地上之城的象征,而其典型形态就是地狱。[1]《神曲》中天堂与地狱的对立,显然就是上帝之城与地上之城的对立。不过,但丁对奥古斯丁两城说的修正也是非常明显的,主要在两个方面。

首先,在对待罗马的态度上,但丁的崇敬与奥古斯丁的贬抑截然相反,倒是更接近被奥古斯丁否定了的学生奥罗修斯。奥古斯丁将罗马当做一个地上之城,和任何其他的地上之城没什么差别,极力否认罗马有什么神圣的意义,这是他两城说的立论基础,而奥罗修斯继承了优西比乌以来基督教历史学家的观念,将罗马当作神圣的永恒之城。在这一点上,但丁完全赞同优西比乌-奥罗修斯一系的观点,认为罗马有着特殊的历史意义,甚至在天堂里为罗马安排了一个位置。[2]

此外,但丁与奥古斯丁还有一个很大的不同,他接受了中世纪的理念,在天堂与地狱之间,还安排了一个炼狱。如果天堂和地狱之别就是上帝之城与地上之城的区别,又该如何理解炼狱呢?朱振宇在《〈上帝之城〉与〈神曲〉中的政治哲学》中认为,炼狱就是“上帝之城与地上之城在此世的交织状态”[3],在《从地上之城到世界帝国:但丁对奥古斯丁政治思想的继承与修正》中又认为,炼狱顶端的伊甸园被理解为“理想的地上之城”,因而是“信徒自由意志的修正与完善”。[4]若是这样,则但丁对“地上之城”的理解已经和奥古斯丁极为不同。

《神曲》中的天堂和地狱分别被理解为上帝之城和地上之城,应该是没有问题的。但罗马帝国究竟是地上之城还是上帝之城的形像?这在奥罗修斯的著作中本来不是问题,因为奥罗修斯写《历史》时还不知道他的老师的两城说,而但丁不仅接受,而且经常提及两城说,那他该如何处理罗马帝国,就成为一个问题。此外,他又该如何理解炼狱,特别是炼狱顶端的伊甸园在两城之间的位置,也是一个不易回答的问题。这两个非常具体的问题,看似由于对罗马评价的不同和中世纪炼狱问题的出现而产生,其实却涉及到非常根本的政治哲学问题,乃至更重要的哲学理论框架。

奥古斯丁(354—430)

要深入理解但丁的政治哲学,我们需要对奥古斯丁的相关问题做一澄清。笔者在《尘世之城与魔鬼之城:奥古斯丁政治哲学中的一对张力》一文中,曾经指出奥古斯丁两城说中一对非常大的张力:虽然上帝之城与地上之城是相对的两个概念,因而所有地上之城在理论上都应该是魔鬼之城的一部分,但其间又有微妙的差别,比如,一个地上之城的国王,完全可以是上帝之城的公民,而不必是魔鬼之城的领袖,魔鬼之城的真正领袖是魔鬼,而不是尘世帝王。所以,上帝之城与魔鬼之城的善恶对立,在根本上是心灵秩序中的一种对立,虽然严格说来所有尘世之城都不是上帝之城,却也未必就等同于魔鬼之城。[5]

这对张力的实质,在于心物、善恶双重二元论的交叠。在西方哲学传统中,一直有两种二元论传统:心物二元与善恶二元。有学者认为,这是不相干的两种二元论。[6]但笔者认为,两种二元论虽有差别,却仍然密切相关。它们的重叠与分离,对西方思想史的走向影响重大。而这也正是我们理解但丁思想的要害所在。

在灵知主义的二元论模式中,精神即善,物质即恶,这两种二元论是完全重合的。奥古斯丁试图用一元论克服二元论,但实际上是将二元论罩在了上帝这个至善一元之下。而在至善上帝之下,这两种二元论相互分离了。一方面,由上帝所造的精神被造物与物质被造物是构成世界的基本二元。另一方面,在上帝所造的精神造物中,又分裂为天使与魔鬼,这是善恶二元。这两重二元论是相互分离的,因为物质并不是恶的,精神也未必是善的,善恶是精神当中的区分;由于上帝之城与魔鬼之城的区分是由善恶天使的分裂开始的,所以这种二元区分也是发生在心灵秩序当中的,最终归于天堂和地狱的二元。但奥古斯丁又无法将两种二元论判然分开。他毕竟又将魔鬼之城称为“地上之城”,并且明确说,尘世政治都是属于地上之城的,地上政治不可能有属灵的意义,因为地上从来就不会有真正的正义。在他的政治哲学中,心物与善恶二元似乎又有交叠,因为在政治层面上,地上即恶,天上即善,这岂不是又回到了摩尼教的二元论?但正是因为奥古斯丁并不想回到二元论的老路,所以才会出现上述尘世之城与魔鬼之城之间的模糊地带,才会出现一个国王既可以是尘世之城的领袖,又可以是上帝之城的公民的情况。

在中世纪欧洲普遍接受了基督教之后,奥古斯丁极端的二城说在实践中很难被接受,因而在被悄然修正着,尘世政治得到了更多的肯定,基督教政治哲学又发生了很大变化,因而有了所谓的双剑理论。对尘世政治的肯定来自亚里士多德-托马斯的政治哲学传统,但自称罗马帝国的继承者神圣罗马帝国几乎徒有虚名,特别是但丁前半生经历的都是腓特烈二世与亨利七世之间的皇位空缺期,而他所寄予厚望的亨利七世并没有像但丁想象的那样,对进军罗马、驻锡意大利抱有多大理想主义,更何况其英年早逝更使但丁恢复古罗马帝国荣光的希望化为泡影。但丁对罗马帝国的热情即使不完全是时代错位的话,在现实政治中也图具空想的意义。虽然Davis坚持认为,但丁这个即使在他自己的时代也相当少见的态度,仍然具有现实意义,[7]我们更关心的,还是它的理论价值:但丁在更认真地坚持哲学一元论的情况下,其政治哲学却将奥古斯丁那里掩盖着的双重二元论更明确地揭示出来。但他与奥古斯丁的不同之处,则使这双重二元论之间呈现出更为复杂的关系。

二

《神曲》中的四座城

若从这个角度来看待但丁的政治哲学,我们会发现,《神曲》中其实有相互平行的四座城,两组结构:上帝之城(天堂、炼狱)、魔鬼之城(地狱);罗马帝国、堕落之城。这样的区分来自两组二元论之间另一种相互交叉的关系。

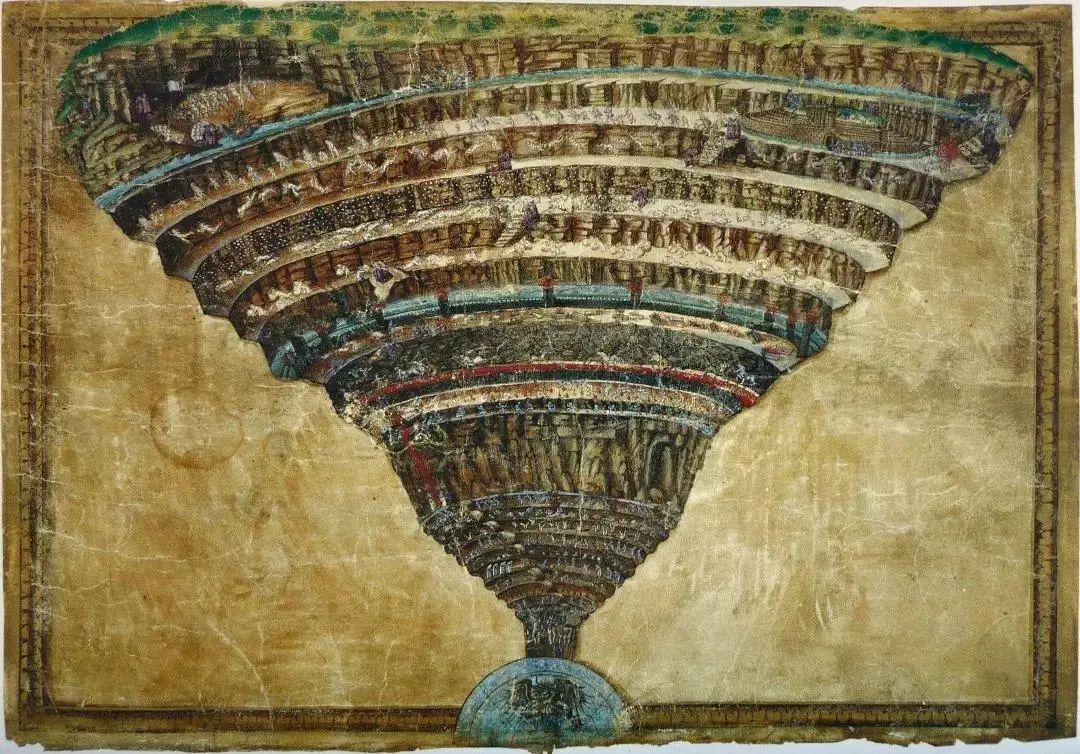

16世纪意大利画家费德里科·祖卡里绘《地狱》《炼狱》《天堂》篇场景

但丁的善恶二元论,体现在《神曲》最表面的结构,因而形成了天堂(含炼狱)与地狱的相互对峙。坏人死后会进地狱,并在末日接受永死之罚,好人会通过炼狱进入天堂,享受永生之福。当旅人但丁在炼狱中问有谁来自意大利,马上有一个鬼魂纠正他说:“我们每一个人,都是同一座真城的公民。你是说,有谁在生时曾流落意大利的凡尘。”(《炼狱篇》,13:94-96)[8]。进入炼狱,就已属于天堂,即成为上帝之城(也就是此处所说的真城(vera città))的公民了;而他所谓的“来自意大利”,则被解释成“流落意大利的凡尘”(in Italia peregrina)。上帝之城的公民,生时在地上之城做客旅,死后才回到天堂,那是他真正的祖国和家乡,这是奥古斯丁《上帝之城》中非常重要的意象。以城的意象来描述天国,在《神曲》中非常频繁。

以城的语汇来描写地狱,更是直观而明显。在地狱入口的铭文就明确揭示了这一点:“由我这里,直通悲惨之城。由我这里,直通无尽之苦。由我这里,直通堕落众生。圣裁于高天激发造我的君主;造我的大能是神的力量,是无上的智能与众爱所自出。我永远不朽;在我之前,万象未形,只有永恒的事物存在。来者呀,快把一起希望弃扬。”(《地狱篇》,3:1-3)至于地狱深处的狄斯城,更是一个不仅有重兵防守、城墙护卫,甚至有瞭望塔警戒的城的形像。

灵魂的双重归宿,构成了《神曲》当中最基本的心灵秩序二元,其意象直接来自奥古斯丁的两城说,不过,相似的语汇并不意味着相同的意涵。这并不是《神曲》之中唯一的二元区分。《神曲》中仍然有“地上之城”的观念,而且不同于地狱这个魔鬼之城,而是指以古代忒拜和当时佛罗伦萨为首的各个堕落了的意大利城市;与之相对的,则是神圣罗马帝国这个神圣之城。罗马帝国与佛罗伦萨等堕落之城的对峙,构成了尘世政治的二元结构。

奥古斯丁将罗马理解为各种地上之城中的一个,而但丁对罗马帝国却极为推崇。在《论世界帝国》中,但丁认为只有罗马才能完成统一世界、带来永久和平的历史使命:“最高贵的民族理应高踞其他民族之上;罗马民族就是最高贵的民族;因此,它应该高踞其他民族之上。”[9]在《天堂篇》的水星天,罗马皇帝查士丁尼全面讲述了罗马帝国的历史使命:“整个天堂要人间艾安,正想叫世界沐于天国的和风,凯撒按罗马的意旨把神鹰独占。” (《天堂篇》,6:55-56)罗马不仅完成了统一世界的使命,而且完成了基督拯救的事业,平息了原罪带来的上帝震怒。在木星天,众君王组成的鹰徽代表罗马帝国享有崇高的地位。而在《地狱篇》中,凡是与特洛伊人、罗马帝国为敌的人,如对特洛伊造成伤害的海伦、帕里斯、阿喀琉斯、尤利西斯、席门,对罗马造成伤害的克里奥佩特拉、布鲁图斯、卡西乌斯等,都遭受了非常重的惩罚。

与此相对,忒拜和佛罗伦萨则被当做堕落的地上之城。[10]《神曲》中提到的忒拜,其主线是厄特奥克勒斯与波吕涅科斯兄弟相争的忒拜,所以不仅有忒拜城的人物,也频频出现攻打忒拜的人物,他们看似忒拜的敌对者,其实代表着俄狄浦斯的另一个儿子波吕涅科斯。奥古斯丁之所以将罗马当做地上之城的代表,一个重要原因是罗马建立在罗慕洛与雷姆斯兄弟相残的鲜血之上,就像该隐与亚伯的兄弟相残一样。但罗马建城的这个污点,在但丁笔下完全隐去了,整部《神曲》中竟很少提到罗马建城者罗慕洛。而俄狄浦斯两个儿子的相互残杀,使忒拜成为堕落之城的代表,却也非常贴切。

佛罗伦萨先是有圭尔佛党和吉柏林党之争,后圭尔佛党又分裂为白党和黑党,但丁作为圭尔佛党白党成员,积极参与政治,却惨遭流放,因而对党争痛心疾首,对佛罗伦萨的堕落更是忧心忡忡。这一态度贯穿于《神曲》全篇,体现在旅人但丁遇到的大部分佛罗伦萨人乃至意大利人身上。对堕落的佛罗伦萨的首次系统描述,出现于《地狱篇》第6歌饕餮层旅人与恰科的对话中。恰科是这样介绍自己及其家乡的:“我在阳间的时候,老家在你的城市。那里充满了猜忌,简直是麻袋装不下倾轧。”(《地狱篇》,6:49-51)在地狱第七层的第三环,恰科曾提过的三位佛罗伦萨人见到旅人但丁,就问他:“看你所穿的衣服,好像来自我们堕落的城郭。”(《地狱篇》,16:8-9)类似的说法贯穿了整部《神曲》。

《神曲》中出现的善恶、身心的四座城之间并非奥古斯丁那样相互交叠的关系,而是死后世界与活人世界之间大致平行的。正如奥尔巴赫指出的,死后世界的意义并非仅仅在死后世界,而是对活人之心灵世界的一种反映[11],用我们的概念说,就是心灵秩序中的区分。而活人世界就是尘世政治,也就是世界历史。从而,死后世界与活人世界相互平行,其实是心灵秩序与世界历史相互平行。

罗马帝国并不是绝对意义上的上帝之城,而是尘世政治中的神圣之城,忒拜与佛罗伦萨虽是地上之城,却与地狱这样的魔鬼之城不同。从这个角度理解但丁,区分其政治哲学中的这对平行关系,或许可以使我们在将但丁笔下的各个城放进两城说的架构中时,不再遭遇那么多模糊地带。

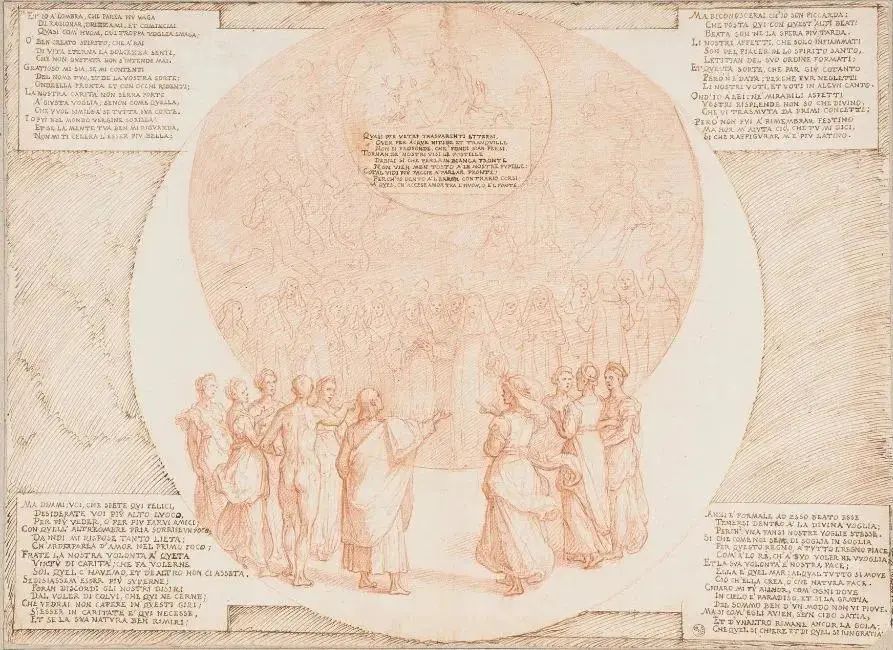

乌菲齐美术馆线上展览“又见群星”中的《神曲》插图

三

对但丁四座城的理论分析

导致这一四城模式的直接原因,是但丁所接受的亚里士多德-托马斯主义政治哲学中对原罪、政治的理解与奥古斯丁非常不同。他认为,原罪虽然给人性带来了腐败,但人性的本质之善仍然是保留着的;国家并非建造在罪的基础之上,而是来自上帝所赋予的理性,有其内在的理性。所以,尘世国家并不必然堕落,那些尘世之城的堕落,都有其具体的历史原因。在炼狱山上的暴怒层,伦巴第人马尔科向但丁详细解释了自由意志的本质与欧洲堕落的原因:

“灵魂诞生前,会蒙创造者眷望,然后离开他的手,撒着娇,就像一个小孩,边笑边哭嚷。单纯的小灵魂,什么都不谙晓;不过一受欣悦的造物主趋推,就会向自己喜欢的事物趋飘。首先,它尝到了小玩意的滋味,并因此而受绐。向导或羁勒不引走它的迷情,它就会在后面紧追。所以要立法加以约束控扣;要有一位君主——这位君主,至少要辨得出真城的塔楼。法是有的,但执行的责任谁负?没有谁。由于在前面引导的牧人只能反刍,却不是偶蹄之属,结果大众只看见领袖狠狠攫取他们也贪嗜的好处,于是也不再他求,而以同一物养身。你已经看清了,不善于导引牵持,是世界由善变恶的症结所在;你内心的本性,并没有败坏变质。(《炼狱篇》,16:85-105)

直接由上帝创造的自由意志,虽然因原罪而无力拯救自己,却并没有丧失其向善之心,而且在上帝的推动之下,指向好的事物。后文贝阿特丽丝也向但丁解释说:“你们的灵魂却直接由至善呼出,获赐对至善钟情之心,自此之后,永远唯至善是盼。”(《天堂篇》,7:142-144)但是在尘世的生活中如果没有什么外在的力量约束,它就有可能走上歧途。所以需要法律和政治,来引导灵魂朝向它应朝向的至善。在这个意义上,政治自身有其积极的作用,不是必然堕落的。

波提切利绘制的《神曲·地狱篇》插图,1485年

政治要能起到好的作用,需要君主辨识出“真城的塔楼”,要有神学修养和宗教品性,但它所负责的仍然不是灵魂的永生。但丁在《论世界帝国》中明确谈到,神为人类安排了双重目的,一为尘世的幸福,由地上乐园来象征,二为永生的幸福,由天上的乐园来表现。[12]两者都来自于上帝,因而前者并不从属于后者,而君士坦丁的馈赠给了教会过大的权力,使之侵犯了帝国的政治权威,因而导致政治管理失当,这是欧洲各国堕落的根本原因。马尔科也接着谈到:“创造美好世界的罗马,素来有两个太阳。人路和神路,分别因它们的照耀而变得清楚明白。甲太阳扑灭了乙太阳,利剑已直接与弯柄杖相连。两者一起相并,结果必然导致歪斜。因为相连后,再没有彼此的顾忌。” (《炼狱篇》,16:106-112)但丁没有像后世政教分离论者那样,将政治权力完全限制在世俗领域,而是认为,两种权力都有其宗教上的价值,因而地上政治也要朝向上帝之城。难道地上乐园不是朝向天上乐园的一个阶段?难道尘世的幸福不是为了永生的幸福?如果前者终究以后者为目的,政治权力为什么不应服从于教会权力?在今天看来,他的这一论证实难消除其理论上的含混之处,就像伊甸园一方面被理解成尘世生活的代表,另一方面又是天堂的入口,从两方面来理解都有道理。

在后世的政教分离理论,比如洛克的理论中,一个基本的出发点是,教会法并不等于神法,它也只是人对上帝和信仰的理解[13],这样,就可以消除但丁的这种含混之处。其实奥古斯丁在其两城说中也暗示过,地上的教会并不等同于真正的教会(上帝之城),因为还有很多并不属于上帝之城的人混杂在其中。(如《上帝之城》,20:9.1)早于但丁和晚于但丁的这两种理论,都是通过将国家与教会同时压低为人言,而将政教并列,在其间留下了讨论的空间。但丁虽然对当时的教廷深恶痛绝,但出于天主教的观念,他仍然相信教会有神圣的地位。所以他虽然对卜尼法斯八世恨之入骨,乃至将他打入恶囊当中,却仍然相信,这位教宗主持的大赦有其神圣的效力。但丁不是通过将两种权力压低为人言,而是通过将两种人言提升为神言,而在二者之间打开缝隙的。在《论世界帝国》中,但丁一再强调,两种权力都直接来自上帝,政治权力并非来自教会的赋予。同样的观念也贯穿于《神曲》中的相关段落。同时提升与同时压低有类似的目的,都会剥夺教会的特权,却面临更大的困难。两种人言,因其均不具有神圣性而不存在等级之别,是一个更简单有力的解决方案;但若同为神言,毕竟又有人路与神路之别,要否定神路较人路更高,就更容易带来理论上的含混之处。

但这种同时提升,正是理解但丁四座城架构的要害。同时压低的思路,遵循的是奥古斯丁两城说的模式:由于原罪带来了人性的根本缺陷,所有的人类制度都是有罪的,而人对神的言说仍然只是人言,如何能冒充上帝之城?既然所有人类制度都是有罪的,地上之城就都属于魔鬼之城。从人性的最低处找齐,从性恶理解政治的架构,将是现代契约论政治哲学从奥古斯丁学到的出发点。因而这一传统的政治哲学理论,都存在奥古斯丁模式的两个二元论系统交叠的特点。由于托马斯-但丁的政治哲学没有将原罪理解得那么极端,更没有把尘世政治理解得那么低,人类政治不仅有正面意义,甚至可以直接来自上帝的赐予,而具有神圣的意义。所以,并不止是罗马帝国有神圣意义,而是罗马帝国担负的历史使命有神圣意义,因而,朝向世界和平的世界历史,也就具有了神圣的意义。这里说的世界历史,并非《圣经》中从创世、堕落、拯救到末日的救赎历史,而是地上政治中的兴衰存亡、帝王将相。在这个意义上的世界历史中,起到决定性作用的,是罗马帝国和欧洲各诸侯,教会虽然是现实世界中的一种制度,反而处在相当边缘的位置,无权介入世界和平的政治事务中来。通过如此迂曲的方式,但丁达到了与后世政教分离论者类似的结论。

因而,但丁架构中的两个维度,心灵秩序与世界历史,都具有神圣意义,所以它们才能够平行并列。但这种并列又不是各自独立发展,而是互为表里。死后世界的去处,取决于活人在实际生活中的行为,因而心灵秩序中的善恶之别,要靠人们在世界历史中的表现来做出审判;世界历史的神圣意义,又来自于心灵秩序,以心灵秩序为最终目的。天堂并不是罗马帝国的进一步发展。虽然人们在达到伊甸园之后即可进入天国,但罗马帝国的公民未必会成为上帝之城的公民——这正是地上乐园这一意象的含混所在。两者的标准并不一致,在世界历史中做出巨大贡献的凯撒和腓特烈二世都在地狱之中,而犯下巨大错误的君士坦丁仍能进入天堂,其在心灵秩序中的位置与此并不相应。归根结底,心灵秩序中的善恶,取决于每个人的私人品德和信仰,而不取决于他的政治功业,政治功业的大小,与究竟进天堂还是地狱是无关的。这正是奥古斯丁笔下,地上之城的君主不一定属于地上之城的原因,在但丁笔下仍然是一致的。虽然但丁对天堂的描述中透露出许多“城”的意象,但它和奥古斯丁的“上帝之城”一样,其实并不是真正的政治实体,而是众多灵魂的集合,“上帝之城”终究是比喻的说法。或者进一步推论,心灵秩序与世界历史,是对尘世中同样一批人的所作所为的两种评价体系。从世界历史的评价体系,看他们在政治中是否推动了世界和平的发展;从心灵的角度,看他们究竟是好人还是坏人。两种评价体系有重合之处,甚至会有非常深刻的相互影响,但毕竟还是不同的两个体系。这两个体系,就来自于哲学上的双重二元论。

在根本上,但丁的双重二元论与奥古斯丁也是一致的:心灵秩序(死后世界)与世界历史(活人世界)之间的区分,来自心物二元;而上帝之城(天堂、炼狱)与魔鬼之城(地狱)之间的对立,来自心灵秩序中的善恶二元。心物二元是一对最基本的区分,是《神曲》中的叙事得以成立的基础。但丁所见的死后之人只有灵魂而无肉身,虽然斯塔提乌斯指出,炼狱和地狱中的灵魂也需要一个空气的身体(《炼狱篇》,25:88-108),但这只是出于亚里士多德身心观的技术性处理,那些灵魂由于没有真正的肉身,他们不再处于世界历史当中,所说所做不再影响历史进程,历史进程也与他们无关,他们那里所发生的一切,都是从灵魂的角度,对他们活着的时候的所作所为是善是恶做出的审判。无论奥古斯丁还是但丁,心灵秩序与世界历史之分并不是狭义的灵魂与身体之分,而是两个序列中的秩序。

两个秩序的交汇,在人类历史上发生过若干次。在《地狱篇》第2歌,但丁所列举的,埃涅阿斯、保罗和他自己以肉身之躯进入死人世界,都是这样的交汇。这样的交汇使心灵秩序突入到世界历史的一个节点,也使世界历史回顾与反思其更宏大的神学意义,两个秩序就此发生了关系,但并未根本改变两个系统各自的进程——因为本来就没有两个独自的进程,只是人类生活的同一个进程,两个评价体系起作用而已。

二元论,是西方哲学中一个根深蒂固的传统,灵知主义是对希腊二元论思想的极端推进[14],早期基督教虽为一神教,却并未从根本上去除二元论的痕迹。奥古斯丁以强有力的哲学努力,确立了三位一体、无中生有的上帝的至高地位,在根本上驯服了二元论传统,却仍然未能清除二元论,而是将二元论罩在至善上帝之下,且不得不分裂为善恶、心物两系二元论,已然酝酿着二元论重新兴起的可能性。这就是两城说的哲学基础。

佛罗伦萨的但丁雕塑

对于心灵秩序中的善恶问题,但丁努力遵循了新柏拉图主义和奥古斯丁的一元论原则,心灵秩序中的善恶对立,并不是因为本质上的二元起源,而是因为自由意志的转向。这就比较好地消解了善恶二元的问题。亚里士多德和阿奎那对身心问题的处理,本来是可以克服柏拉图主义的二元倾向的。但丁接受了亚里士多德-阿奎那主义,仍以形式质料来理解身心关系,努力克服二元论倾向。但有趣的是,虽然在各方面都力图守住一元论的基本原则、克服二元论倾向,但丁呈现出的政治哲学图景,却成为更加强劲的二元论交叉并行的四城结构。这种四城结构隐藏在《神曲》当中,但丁从未明确讲出过,但我们若细读《神曲》,其草蛇灰线,却是宛然可见的。

从这个角度继承但丁学说的并不多,但其学说中的基本精神却有着强大的生命力。但丁以同时提升政教的方式导出政教分离的结论,与同时贬抑政教的主线非常不同,但国为天下公器,以之为必要的恶固然成为现代政治成立的牢固理论基础,政治理想的神圣性却是政治实践中必不可少的意识形态因素,因而但丁的模式在现代政治观念中能不时找到回响。特别是,奥古斯丁以降,虽然救赎历史的线性史观在影响着世界历史的观念,但也在很大程度上吞没和抽空了世界历史,因为既然创世、堕落、救赎、末世的历史进程已经在《圣经》中设定好了,人类帝王将相的升沉兴衰也就变得没有意义。但丁的四城模式,却拯救了世界历史,使它重新具有了独立的神圣意义。虽然洛维特在《世界历史与救赎历史》中没有提到但丁,但丁混同史书与诗歌的做法也使他很难被当做严肃的历史学家,但对世界历史的这种重新重视,却是不容忽视的。

但丁思想中的这些线索,可以帮助我们反思现代政治哲学与历史哲学的一些问题,或许可以提供修正现代哲学的一些可能。

滑动查看注释

[1] The Divine Comedy by Dante Alighieri, edited and translated by Robert M. Durling, Notes by Donald L. Martinez and Robert M. Durling, Oxford: Oxford University Press, 2003. Notes to Canto 26: 52-54, pp408-409。本文所参考英文、意大利文均依照此译本,下不另注。

[2] Charles Till Davis, Dante and the Idea of Rome, Oxford: Oxford Univrsity Press, p55.

[3] 朱振宇,《〈上帝之城〉与〈神曲〉中的政治哲学》,《哲学门》,总第十七辑,北京:北京大学出版社,2009年版。

[4] 朱振宇,《从地上之城到世界帝国:但丁对奥古斯丁政治思想的继承与修正》,《世界宗教文化》,2013年第6期,第78-83页。

[5] 吴飞,《尘世之城与魔鬼之城:奥古斯丁政治哲学中的一对张力》,刊于《思想与社会·奥古斯丁的新世界》,上海:上海三联书店,2016年版;后收入《心灵秩序与世界历史》(增订本)附录,读书·生活·新知三联书店,2019年版。

[6] 库利亚诺,《西方诺斯替二元论——历史与神话》,张湛、王伟译,上海:上海人民出版社,2009年版,第1页。

[7] Charles Till Davis, Dante and the Idea of Rome, Oxford: Clarendon Press, 1957, p169.

[8] 本文所用《神曲》中译本根据黄国彬译本,译文或略有改动,北京:外语教学与研究出版社,2009年版。

[9] 但丁,《论世界帝国》,朱虹译,北京:商务印书馆,1986年版,第29页。

[10] The Divine Comedy by Dante Alighieri: Inferno, Note to Canto 26: 52-54, pp408-409.

[11] Eric Auerbach, Dante: Poet of the Secular World, Chicago: The University of Chicago Press, 1974, p142.

[12] 但丁,《论世界帝国》,3:16,第86页。

[13] John Locke, “The Second Tract on Government,” in Political Essays, edited by Mark Goldie, Cambridge: Cambridge University Press, 1997,p63;吴飞,《在自然法与良心之间:洛克宗教宽容论的思想张力》,《洛克与自由社会》,吴飞编,上海:上海三联书店,2012年版。

[14] Adolph Harnack, History of Dogma, Vol. 1, London: Williams & Norgate, 1905, p227.

原标题:《吴飞 | 但丁的双重二元论》