认知失调:为自己的行为寻找高度合理性

转自:勿食我黍

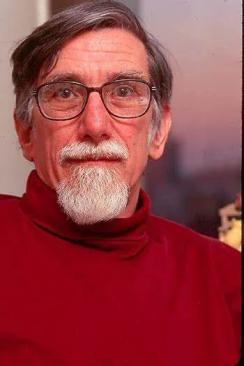

作者|罗伯特·杰维斯(Robert Jervis) 美国著名国际政治学者,哥伦比亚大学国际政治学教授

作者|罗伯特·杰维斯(Robert Jervis) 美国著名国际政治学者,哥伦比亚大学国际政治学教授认知失调理论可以解释许多令人费解的错误知觉。这一理论的基本要素并没有什么特殊之处,但有些内容却与常识相悖,也与其他认知相符理论不一样。失调的定义相对来说是明了的:“有两个因素,在单独考虑这两个因素的情况下,如果其中一个与另外一个相互矛盾,那么这两个因素之间就存在一种失调关系。”例如,有信息说福特汽车比雪佛兰汽车好,而我买的是一辆雪佛兰汽车,那么,在信息和我的选择这两者之间就出现了失调现象。再如,有信息说大部分欧洲人不赞成多边核力量,而决策者却认为采取了这一政策是因为它可以缓解结盟内部的紧张关系,那么,这一信息和决策者的认识也出现了失调。这方面的基本假设是:“(1)认知失调的存在从心理角度来说是令人不安的,所以人们会试图减弱失调现象,以便达到认知和谐。(2)一旦出现认知失调现象,人们除了要予以减弱以外,还会积极避开可能加强认知失调的情景和信息。”

认知失调理论的基本内容是这样一个假定:人们为自己的行为寻找高度的合理性。人们不满足仅仅认识到自己的行为良好、决策明智。如果他们仅仅满足于此,他们只要维持那些导向决策的认识就行了。人们需要的是尽量减少内心的矛盾,因此他们会不断使自己相信他们所采取的行动或做出的决定有着十分充分的理由。于是,人们会重新调整自己的认识,使自己的认识能够为自己的行为提供更大的支持。没有采纳的政策会有自己的长处,已经采纳的政策会有自己的短处,对这些问题的认识会产生使人们不安的认知失调现象。他们会尽量减弱这样的认知失调。为了做到这一点,人们会改变自己原有的认识,多看没有采纳的政策的缺点,少看这类政策的优点,同时又多看采纳的政策的优点,少看这类政策的缺点。比如,人们可以认为没有采纳的政策无法达到他们原来设定的标准,或者说设定的标准没有原来想象得那么重要,或者说采纳的政策比原来想象的代价要小。人们还会再找出更多的证据来支持自己的决定,他们也会发现新的理由,表明自己采取的行动是合理的,同时还会避免接收与自己认识不一致的新信息或减弱这些信息的作用。如果这样做仍然不能消除心理不平衡现象,人们就会更加努力地为自己的行为寻找合理的理由。结果,“在做出决定之后,就会出现对这一决定越来越大的信心,或者会出现对各种政策方案的相对优劣越来越大的认识差异,或者两种情况都会出现”。这就是所谓的“不同政策方案的离散”,其原因是人们加大了对已采纳政策相对于未采纳政策的纯优势的认识。

正像上面所引的这一段话所指出的那样,认知失调理论的出现只是为了解释决策之后的情景。因此,有必要再考虑两个方面的问题。第一,势必存在“随着决策而产生的承诺。……如果决策明确地影响以后的行为的话,决策就会包含承诺”。第二,决策者必然会感到他的决策是在自由选择的条件下做出的。也就是说,他是可以做出不同选择的。如果他别无选择,他采纳的政策即使存在缺点也不会引起认知失调,因为他别无选择这一点就为他的行动提供了足够充分的理由。

根据认知失调理论,做出这样的决定会在很大程度上改变一个人的思维方式。在做出决定之前,一个人会主动接收相互矛盾的信息,并“在信息和他原有的认识之间、或在相互矛盾的信息之间、或在相互矛盾的信息与自己原有的认识之间做出某种妥协性判断”。但是,一旦一个人做出了决定,他就做出了承诺,“不能够再进行信息处理和做出妥协了”。恰恰相反,他必须尽量减弱信息与自己认识不一致的程度。

我们这里有一件有意义的事例、一件轶事,还有一个国际事务中的实例。这些都显示了这一现象的含义,表明这种现象可以发生在现实世界之中。赛马下赌者在下赌之后会更加相信自己下注的马会赢得胜利。有一位教师对是否接受一份工作痛苦地考虑了几个月,但在接受了这一工作之后才几个小时,他就说:“我真不明白当初为什么还会如此认真地想过不接受这份工作。”英国自由派人士在1914年对是否参战疑虑甚重,但参战决定一经做出,这种疑虑立即烟消云散。

我们应该注意到,减轻认知失调现象并不总是意味着愿望思维,这与我们的第一印象是不一致的。首先,减轻认知失调现象涉及对其他政策方案的重新评估,这就改变了人们的愿望。其次,选择和解释证据以便证明自己的决策是明智的,这样做并非必然与自己的愿望一致。例如,如果决定采取代价很高的措施防止不利事件的发生,这本身就可能减轻认知失调效应,因此也就导致了非愿望思维。比如,如果我决定挖一个防空洞,我就会拒绝听信那些宣扬天下太平之类的言辞。但是,我的愿望仍然可以是天下太平。

从一开始我们就面临三个概念问题。第一,我们必须能够在决策前情景和决策后情景之间划出一条界线。在大部分试验中,做到这一点并不难。我们可以要求被试者在某一给定时间选择一个玩具、选择一件居家用品或者选择一场辩论中的一方。但是在大部分政治事件中却很难确定如此精确的决策时间。即使我们可以断定什么时候发出的命令、什么时候签署了文件,但这并不一定与决策相间相吻合。更难断定的是一个行为体在什么时间确定了其他行为体的意图。当然,这并不意味着我们完全没有办法确定决策时间。即使我们无法精确确定行为体的决策时间,我们仍然可以区分两个阶段:他起初明显没有做出决定的阶段和他后来采取某一行动的阶段。同样,当行为体认识已经明显地建立起来、基于这些认识的政策也得以显现时,我们就可以认定行为体已经建立了稳固的认识,然后就可以用认知失调理论来分析行为体行为了。

第二点更加重要。当我们处理复杂问题和复杂推理的时候,会发现认识和各种信息之间是否相符并不明显。苏联人寻求裁军这一信息与苏联人怀有敌意这一认识之间是相符还是不相符呢?中美关系得以改善这一现实与从前美国对中国采取“强硬”政策是正确的这一认识之间是否不相符呢?研究认知失调的试验中对于有些失调因素是明确设定的,通常这样做会避开上面的问题。但是,应该怎样确定一个因素和另一个因素相互矛盾这一理论问题仍然没有得到解决。也许,最好方式是将失调认知定义为一个人所具有的、与自己后来选定的政策相互矛盾的认知。这样一来,失调的具体内容就会根据个人认识的变化而变化了。

一项政策可能产生高昂的代价或是导致失败。只有在一种情况下,这样的现实才会与决策者制定这一政策的认识基础相矛盾,即:决策者意识到,在自己制定这一政策的时候,根据自己掌握的或应该掌握的信息,本该预测到高昂代价和政策失败的结果。减弱失调机制会被启用,目的是避免产生决策是不明智或不恰当的这类知觉,而不是否定在一个无法预测的世界上政策会产生非本意结果这样一个事实。所以,决策者事后可以承认当时的决策是错误的,但是,他不会认为根据制定政策时手头掌握的信息他所做出的决定是错误的。这就意味着,对我们来说,十分重要的是了解决策者认为他应该在多大程度上预测未来事件。从另一个角度来看,大部分政治家认为世界是极不确定、极难预测的。但是,他们又对自己预测未来的能力充满信心。可惜的是,我们不知道这些相互冲突的压力之间哪一种作用更大一些,我们也很难知道,在多大程度上、在什么条件下,决策者才会认为显示政策无法奏效的迹象与他们最初选定政策时的认识处于失调状态。

虽然我们在这里无法深入讨论这一问题,但我们应该注意一个与之相反的假设:“如果一个人处于某种情景之中、并因之认为自己应该对这一情景的后果负责,那么,相互矛盾的信息势必造成认知失调。无论这些信息是怎样产生的,情况都会如此。”许多证据支持这一假设。所以,即使决策者无法预测自己制定的政策会产生什么非本意后果,一旦这种后果出现,都会与他决策时的认知发生矛盾。因为从某种意义上说,既然他制定了政策,当然对政策的后果负有责任。这一辩论的焦点是对认知失调现象原因的不同认识。我们赞成的观点认为,如果一个人所做的事情与他对自己的认识之间出现了矛盾,就会出现认知失调。另外一种观点认为,如果一个人的利益与他的行为所导致的非意愿结果之间出现了矛盾,就会出现认知失调。前一种观点有着较强的理论支持,但是试验证据表明,两种观点都有合理的成分。

第三,我们对认知失调效应的程度知之甚少。在精心设计的实验室情景中产生的压力,与实际决策情景中产生的压力相比,实在是微不足道。机构利益、政治动机、责任感等产生的影响可能比认知失调的影响要大得多。即使是在实验室环境中,认知失调效应也远远不是最重要的因素。在不同选择对象对被试者产生的吸引力方面,由于认知失调所导致的变化只占4%到8%之间。

—End—

本文选编自《国际政治中的知觉与错误知觉》,注释从略。特别推荐购买此书阅读。该选文只做推荐作者相关研究的书目参考,不得用于商业用途,版权归原出版机构所有。如转载需要留言说明。任何商业运营公众号如转载此篇,请务必向原出版机构申请许可!

原标题:《认知失调:为自己的行为寻找高度合理性》