从王夫人和薛姨妈的暮年姐妹情说起

原创 兰藉文化 红楼梦研究

按

作者简介:莲花香片,红楼爱好者,有多篇品红文散见报刊、网络。

作者

莲花香片

一

《红楼梦》开篇便点明此书“大旨谈情”。的确,“情”是《红楼梦》的核心,也是这部书最令人着迷的地方。在我看来,一部《红楼梦》囊括了世间最丰富的情感,这里有着最多情的人物,最痴情的故事,最深情的表白,最动情的画面;也充满了无情、绝情、伤情、滥情的种种无奈、不舍、不忍、不堪……

年轻时,眼里满是宝黛钗等人的小儿女之情;稍微有了些生活阅历,开始关注到了小儿女之情以外的父子情、母子情、夫妻情、闺阁情等等;随着年龄的增长,共情的范围也在扩大,比如在最近的《红楼梦》阅读过程中,突然对之前很少关注的两个人,王夫人和薛姨妈之间的姐妹情颇感兴趣。

那日闲翻到书中第七回,开头说周瑞家的刚把刘姥姥送走,要去回王夫人,谁知王夫人不在上房,问了丫鬟们时,方知往薛姨妈那边闲话去了。于是周瑞家的便往薛姨妈住的梨香院来,书中写道:

“周瑞家的轻轻掀帘进去,只见王夫人和薛姨妈长篇大套的说些家务人情等语。”

读到这一句,心有所动——这让我想到刚才看到父亲发的朋友圈,说的是母亲回老家和她几个姊妹相聚的事。母亲姐妹四人,她排行老二,除母亲外,其他姐妹一直在家乡生活。母亲结婚后便和父亲去了千里之外的高原工作,直到退休后才回到家乡定居。回乡后的母亲一有空闲,便与两个妹妹们相约着回乡下去看望已八十多岁的大姐。看父亲给她们随机抓拍的照片,姐妹几个围坐在坑上拉家常,完全就是书中所说的姐妹相聚一起 “长篇大套的说些家务人情”的场景。

因为自己没有姐姐,我小时候就特别羡慕身边有姐姐的小伙伴,总觉得有姐姐是很幸福的事。有姐姐,意味着同龄人中有一个最亲的人呵护你、关心你、倾听你,理解你……在我看来,姐姐的爱有着女性特有的细致与熨帖,却少了点母爱的侵占性,是毫无压力和负担的爱,也是让人感觉最舒服和放松的爱。

二

封建社会里,自幼年形成的姐妹之情往往会因为女性出嫁而面临中断的可能——有的姐妹各自嫁人后,很可能一生无法再见一面,这也不难理解《红楼梦》第四回中写王夫人的妹妹薛姨妈因为女儿薛宝钗因选秀而举家进京,薛蟠觉得住在贾府太拘束,要住在自家京城的宅子里,可薛姨妈却要住在贾府,她这样对薛蟠说:

“我和你姨娘,姊妹们别了这几年,倒要厮守几日。”

王夫人和娘家亲戚感情很好,往来频繁。从薛姨妈对薛蟠说的话可看出:

“这几年来,你舅舅姨娘两处,每每带信捎书,要接咱们来。”

这几年,大概说的是薛宝钗父亲去世之后的几年。后面又写王夫人因哥哥王子腾升了边缺:

“正愁又少了娘家的亲戚来往,略加寂寞。”

薛家母子一行人进了贾府,王夫人欢喜异常:

“姊妹们暮年相会,自不必说悲喜交集,泣笑叙阔一番。”

贾家将府上东北角早年荣国公暮年静养的一处小巧宅院收拾了供薛姨妈一家居住,安顿下来之后:

“或饭后,或晚间,薛姨妈便过来,或与贾母闲谈,或与王夫人相叙。”

有意思的是,薛家虽是以宝钗选秀进京为引子住进了贾府,可后文再未提一句宝钗选秀的事,倒是这句话成了真:

“从此后薛家母子就在梨香院住了。”

薛家母子这一住,不是暂住,而是长住,一住就是好多年,见证了贾家从烈火烹油的显赫一路走向风流云散的衰败。

《红楼梦》一书绝无闲笔,每一处都是曹雪芹的精心安排。薛姨妈一家住进贾府,无疑也是书中非常重要的安排,没有这个前提,就没有宝黛钗的爱情纠葛,缺了这条主线,《红楼梦》还能是《红楼梦》吗?不能想象。所以,从某种角度上可以说,王夫人和薛姨妈的暮年姐妹情构成了《红楼梦》极为重要的故事基础。

三

曹公笔下有好几对一母同胞、脾气秉性却是大相径庭的兄弟或姐妹,比如:贾赫和贾政、薛宝钗和薛蟠、尤二姐和尤三姐……王夫人和薛姨妈也是反差极大的的一对姐妹。

王夫人骨子里凉薄冷漠,性格沉闷木讷,用婆婆贾母的话说是:

“不大说话,和木头似的。”

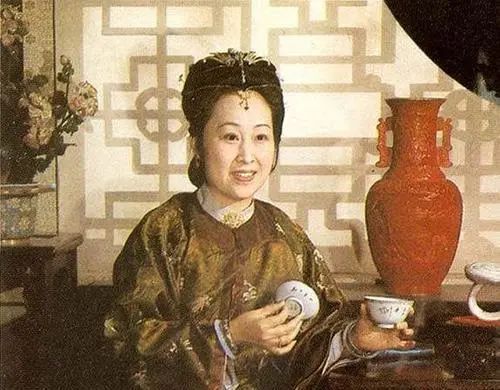

薛姨妈则不同,是个心活面软,温暖絮叨的慈姨妈;她能和宝黛等小辈们一起喝酒说笑,也能陪着贾母打牌行酒令,就连下面小丫头也能在她跟前撒个娇开个玩笑。

不光性格随和亲切,薛姨妈还特别明事理,虽然是住在姐姐家,薛姨妈却一开始便和王夫人说明:

“一应日费借给一概免却,方是处常之法。”

好热闹的贾母无论是游园还是家宴必是要请薛姨妈为座上宾,比较儿媳妇王夫人,妹妹薛姨妈的性格更得贾母的喜爱。再加上女儿宝钗的 “行为豁达,随分从时”,薛家母女在贾府内眷上上下下都有着极好的口碑,所以薛姨妈一家能在贾家长住下来也不无道理。

可是,可以,不代表合情理啊。

《红楼梦》书中众多草灰蛇线、伏脉千里的细节,就如同作者曹雪芹精心编织的织锦一样,但这匹织锦实在是色彩内容太过丰富,材料结构也太过复杂,难免有几处错漏的小线头,比如时间,比如年龄,再比如宝钗的选秀,薛姨妈一家在贾家长住或许也是一个断了的小线头吧。我总觉得薛姨妈一家或许在贾家住了不短的时间,比如三年、五年,但最后还是要搬回薛家在京城的宅子,特别是后来薛蟠都娶了妻,难不成还住在贾府的梨香院?作者在十年间内不断增删,过程中难免有遗漏的地方。

四

那么,问题来了:王夫人和薛姨妈这对性格差异如此之大的亲姐妹,对待儿女婚事的意见一致吗?她们俩是积极促成钗玉二人婚姻的推手吗?若是把这样的问题抛进红迷群里,又得争执个脸红脖子粗,实在是让人头大的问题啊!

以我的浅见,王夫人和薛姨妈对于儿女婚事的态度并不统一,至少在薛姨妈一家初进贾府以及之后的很长时间里,王氏姐妹对宝玉和宝钗所谓的“金玉良缘”,态度不明朗,也不一致。

先来看看宝玉这块,决定贾宝玉婚姻的有三个人:贾母、贾政、王夫人。贾政对贾母言听计从,他的意见可忽略,直接归入贾母的意见。而贾母和王夫人这对婆媳,关系虽然和睦,可前面分析过,她们俩人的性格、趣味、审美都相距甚远,虽然她们都对宝玉百般宠爱,但在宝玉娶妻这件事上,贾母和王夫人的意见是有明显分歧的。

宝玉和黛玉是贾母最疼爱的孙辈,两人青梅竹马,在贾母身边长大,宝玉对黛玉一片痴心,贾母自然是要成全的。这在整个贾府,上至大总管,下至底层小仆,已形成共识。“贾母肚里的蛔虫”王熙凤开黛玉玩笑说:

“吃了我家茶,怎么还不给我家当媳妇。”

兴儿和尤二姐闲扯贾府家常时说到宝玉婚事:

“将来准是林姑娘定了的。再过二三年,老太太便一开言,那是再无不准的了。”

由此可见,贾母对宝玉黛玉婚姻的态度是十分明确的。

再来看看王夫人。作为母亲,王夫人对儿子宝玉的婚姻大事有绝对的发言权,很显然,小性,多心,又体弱多病的林妹妹绝不是一个好的儿媳候选人,懂事、周到,又健康的宝钗更符合她的择媳标准,何况还有来自和尚 “金玉良缘”的忠告——信佛的王夫人对于和尚的话必是深信不疑的。

“金玉良缘”的说法明确出现在书中第二十八回,薛姨妈向王夫人等人曾提过:

“金锁是个和尚给的,等日后有玉的方可结为婚姻。”

这就很有意思了,明明知道宝玉衔玉而生,薛姨妈的这番话倒像是直接的暗示。然而,若从这里推断说薛姨妈是处心积虑要促成钗玉婚姻的人,恐怕不见得。

首先,薛家进京的目的是为了宝钗选秀,就是说宝钗的理想是像元春那样,走宫中上层路线,而不是为了嫁到贾府,嫁给宝玉。只是事不遂人愿,选秀不了了之,薛家倒是在贾府里长住了下来。

其次,薛姨妈所说的是不过是事实,即和尚给宝钗的金锁,并说了要和有玉的结为婚姻。虽然宝玉衔玉而生,但富贵人家的公子有玉也并非稀罕之事,既然金锁可以是和尚给,玉也不一定非得天生自带,也可以是别人所赠。所以宝钗不一定非得嫁给宝玉。何况,宝玉也绝不是宝钗所中意的夫婿人选,只是婚姻之事,由不得宝钗自己做主罢了。

再者,薛姨妈的“慈”,是真的“慈”,不像她姐姐王夫人,面慈心冷。第五十七回黛玉认她做娘,她也是真心疼黛玉。在贾府呆了这些年,宝玉和黛玉青梅竹马,贾母有心成全宝黛二人的心思,薛姨妈非常明白,所以才说出“四角俱全”的话,那的确是薛姨妈的真心话。

然而,宝黛的木石前盟注定敌不过钗玉的金玉良缘,这也是《红楼梦》在一开始就已写好的结局。那么,从逻辑上讲,最终促成“金玉良缘”的决定性因素在哪里呢?

试想一下,在贾母和王夫人在宝玉婚姻大事上意见相左时,贾府还有谁能在这件事上投票并最终拍板?有,这个人就是元春。宝玉的亲姐姐元春,宫里的贵妃娘娘,无疑是贾府地位最尊贵的人了,她完全能够决定宝玉的婚姻大事。而元春的态度,从她赐给宝玉和宝钗一样的端午节节礼便能看出。虽然元春对黛玉和宝钗的才情都很欣赏,但为弟弟宝玉选妻,显然宝钗才是符合她心意的那个人选。

钗玉 “金玉良缘”的结局,对于宝玉也好,宝钗也好,薛姨妈也好,他们都是被动接收的一方,天意(和尚的话)加上皇权(元春的意思)才是决定这一结局的关键因素,而王夫人和薛姨妈的暮年姐妹情,则是将故事一步步带向这个结局的引子和基础。

声明:本文仅代表作者个人观点,与本公众号立场无关。部分插图来自网络,如有侵权,请联系删除。

红楼刘姥姥

公众号ID:hlmyj001

编辑微信:dongzhu1968

投稿:hlmyj001@163.com

原标题:《从王夫人和薛姨妈的暮年姐妹情说起》