【科学普及】惺惺相“吸”,耐人寻“味” ——浅谈信息素

原创 童夏静、李乾等 细胞世界

“

德国著名导演汤姆·提克威拍摄的电影《香水:一个谋杀犯的故事》堪称经典。观众仿佛跟随着嗅觉异常灵敏的主角不断感受他所探寻到的特殊气味,步入了一个奇幻纷杂的世界。电影中提到,每个人都有其独特的体香,由此构成独特的“二维码”,发挥着类似信息素的作用。但生物体的信息素究竟是什么?它如何发挥作用——我们人类真的存在信息素的交流吗?

”

图一:电影《香水:一个谋杀犯的故事》剧照。

01 信息素无处不在

首先我们来了解一下信息素(pheromone,音译为费洛蒙)。信息素是指由生物体分泌到体外,被同物种的其他个体感知并引起后者特定生理或行为反应的物质。它也被称作外激素,以区别于生物体内部的化学信息物质——激素(hormone)。

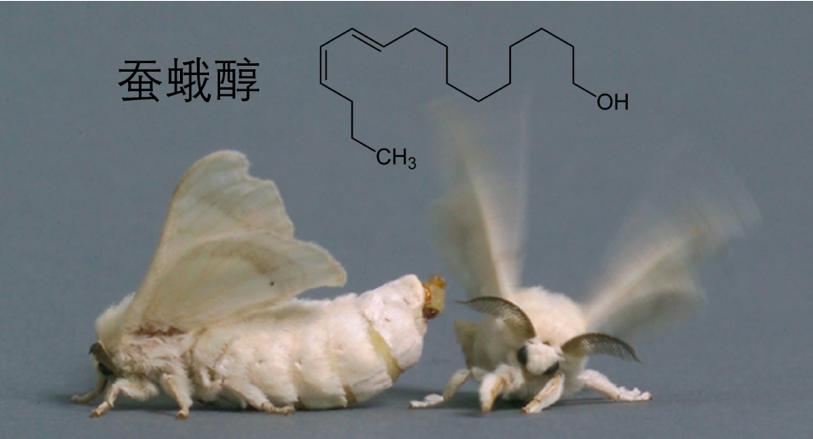

对信息素的研究可追溯至19世纪初。法国自然学家Jean-Henri Fabré发现,一只雌性帝王蛾可以吸引几十只雄蛾,他只要不密封装有雌蛾的箱子,雄蛾即使看不见雌蛾仍然会飞向雌蛾。虽然Jean-Henri Fabré并未闻到任何气味,但他坚信一定是雌蛾释放了某种气溶性小分子从而吸引了雄蛾。19世纪50年代末,德国科学家Butenandt的实验团队成功提取了蚕蛾的信息素——蚕蛾醇。他们提取了30多万只雌性蚕蛾的信息素,获得了5.3 mg蚕蛾醇。每只雌蚕蛾只分泌出极微量的蚕蛾醇,却足以吸引远距离之外能嗅到蚕蛾醇的雄蚕蛾(图二)。蚕蛾醇是人类首次分离出的一种信息素。

图二:雌性蚕蛾分泌的性信息素能吸引雄性蚕蛾。

此后,科学家陆续发现信息素在很多动物(高等和低等)中广泛存在。不同类型的信息素介导着动物方方面面的社会行为。按照其诱发的行为可将信息素分为性信息素、驱逐信息素、踪迹信息素、分散信息素、聚集信息素、社会信息素、领地信息素以及示警信息素等。举例来说,线虫在饥饿等恶劣环境下会释放滞育信息素,诱导线虫进入滞育期来抵抗恶劣环境;未性成熟小鼠泪腺中含有未成年信息素,能抑制成年小鼠对其产生性行为;发情期的雌性仓鼠能分泌性信息素,可诱发适龄雄鼠的交配行为;公猪唾液中含有性信息素,可直接引诱发情期母猪做出交配姿势;受伤或受威胁的大鼠会释放应激信息素,引起其他大鼠的应激反应;母兔乳汁中的信息素能够引导初生兔子寻找乳头……不一而足。科学家们也已鉴定出了上述各个信息素的化学结构。

02 人类是否也存在信息素?

作为视觉动物的人类,是否像其它物种一样也有信息素?

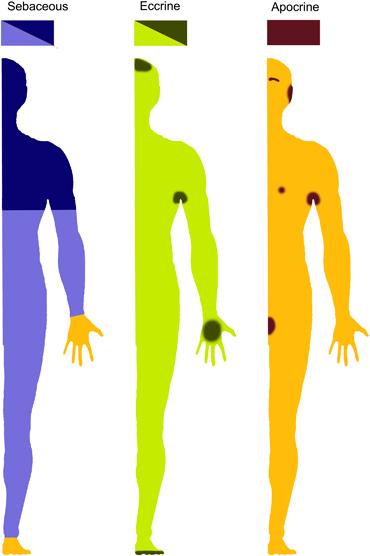

人类的气味主要来源于汗腺和皮脂腺的分泌物,这些分泌物在人体细菌的参与下生成很多有气味的分子,使得每个个体拥有复杂的、各不相同的气味(图三)。人的气味受性别、年龄、人种、疾病、药物等因素影响。个体的气味短时间内可能会因为出汗,发热,使用发香日用品而改变;长期的体味变化大部分源于体表菌群的改变,也受人体代谢的影响。一对夫妻共同生活久了,体味会趋近。因此,人类的这些气味是很可能成为信息素的。

据研究报道,女性腋窝汗液和眼泪的信息素会控制排卵、影响情绪,吸引异性伴侣。女性伤心的泪水也可能分泌出信息素,从而抑制男性的性冲动。另外,当女性生活在集体宿舍中,腋窝的气味影响可以介导月经的同步。而新生儿对母亲天然的亲近则可能来自于母亲乳汁或乳腺分泌的信息素。这些都是人类具有信息素的有力证据。不过到底是哪些具体的化学物质发挥上述信息素的功能,仍是未知的。

图三:人类的皮肤拥有三种腺体,从左到右分别为皮脂腺(Sebaceous gland)、小汗腺(eccrine gland)和大汗腺(apocrine gland),个体的气味就是由它们共同制造的。

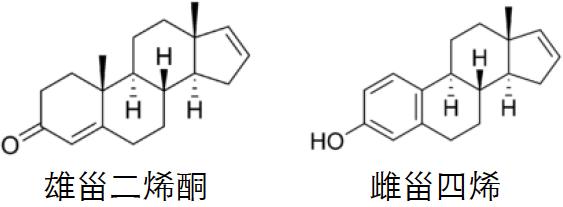

此外,有两种具体的类固醇物质被认为很可能是人类的性信息素,即雄甾二烯酮和雌甾四烯(图四)。雄甾二烯酮主要存在于男性的精液、腋下的皮肤及毛发上,可以提高女性的情绪状态,降低负面情绪,对男性却起相反的作用;雌甾四烯最初发现于女性的尿液中,可对男性的情绪产生正面作用,提升其情绪状态。据研究报道,这两种类固醇物质对于性别识别似乎也有一定的作用,它们可以有效地传递性别信息,从而影响信息素接收者的性别感知。其中,雄甾二烯酮作用于异性恋女性和同性恋男性,使他们将未知对象更多地判断为男性;相反,雌甾四烯作用于异性恋男性和同性恋女性,使他们倾向于将未知对象判断为女性;而对于双性恋倾向的个体而言;这两种物质则没有表现出明显的差异倾向。

图四:潜在的人类性信息素。

03 我们怎样感知信息素

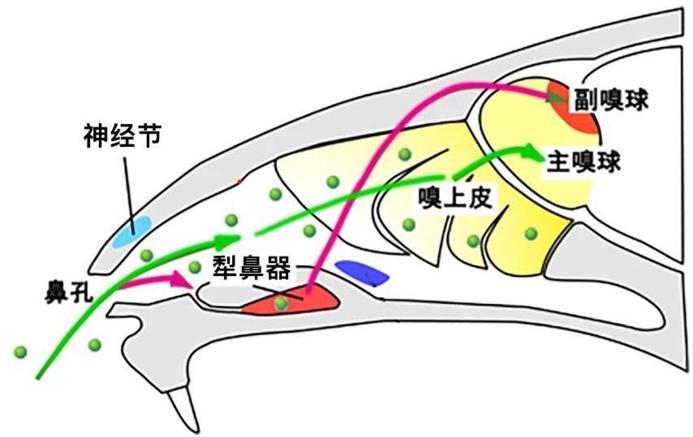

动物感知信息素有赖于嗅觉系统。大多数两栖类、爬行类和哺乳动物都拥有主、副两套嗅觉系统(图五):以嗅上皮 (main epithelium, MOE)为感受器官的主嗅觉系统(包括主嗅球),和以犁鼻器(vomeronasal organ,VNO)为感受器官的副嗅觉系统(包括副嗅球)。

图五:小鼠的主嗅觉系统和副嗅觉系统。

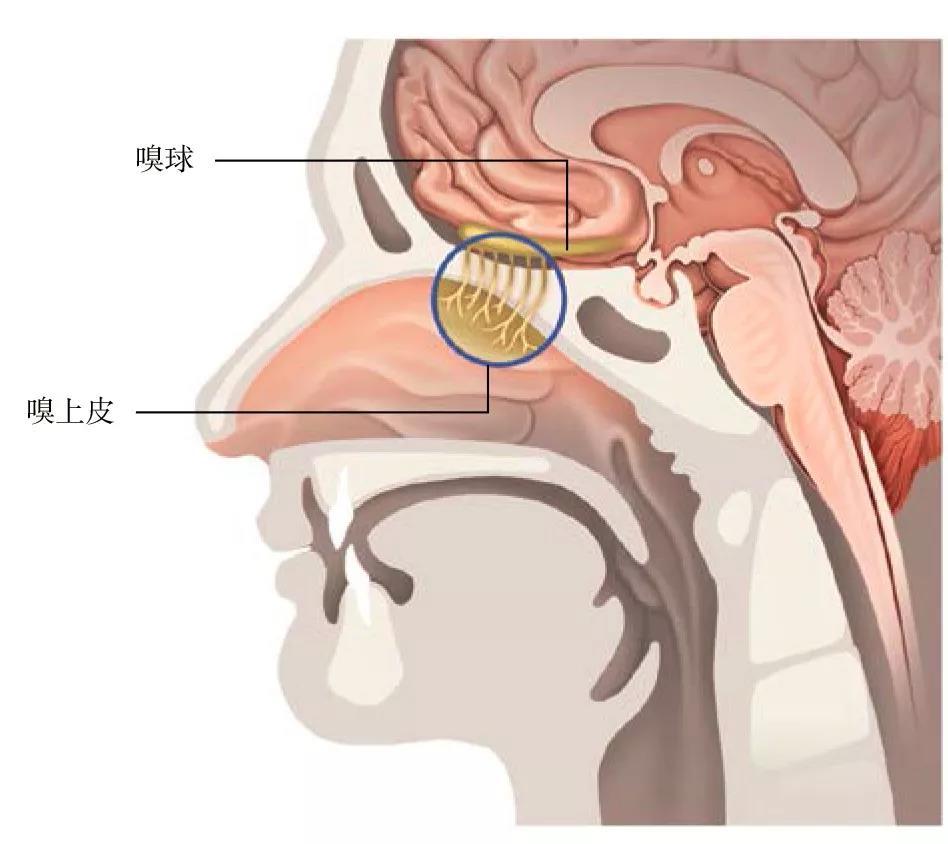

生物学家们一度认为犁鼻器和嗅上皮的分工完全不同,即犁鼻器负责感知信息素,嗅上皮负责识别挥发性气味。但最近的实验证据显示实际情况更为复杂也更为有趣,科学家们发现了由主嗅觉系统感知的信息素(如甲硫基甲硫醇、雄烯酮),证明在不同物种中两套嗅觉系统均可感知信息素,而解剖学证据表明成年人类缺乏功能性犁鼻器和副嗅球系统。因此,人类很可能是通过嗅上皮探测信息素的(图六)。

图六:人类只有包括嗅上皮和主嗅球在内的主嗅觉系统。

目前,关于人类信息素的研究较少,尚有许多未知的领域等着我们去探索——但无论如何,请相信你总在散发信息素,散发你独特的个人魅力!

(图片来自或改编自网络)

作者简介:

童夏静博士,上海科技大学生命科学与技术学院助理教授、研究员,中国细胞生物学学会六期WLLA学员,上海女科学家联谊会会员,主要研究突触平衡及可塑性的遗传学基础,以及受社交环境如信息素等的调控机制。

李乾博士,上海交通大学医学院研究员,主要从事嗅觉系统发育和功能及相关疾病研究。

曾万新、钱康英、郝越,上海科技大学博士研究生。

1980-2020

喜欢此内容的人还喜欢

原标题:《【科学普及】惺惺相“吸”,耐人寻“味” ——浅谈信息素》