无罪之“囚”③|为什么要帮罪犯的孩子?

【编者按】

他们是一群孩子,但跟其他孩子不太一样。

在他们最重要的成长时期,父母不在身边陪伴,生活大多困难,又因父母入狱而背负污名,直至成年有些人也无法释怀,与命运和解。

在父母服刑的高墙之外,某种程度上,他们也活在一个无形的囚牢中,饱受痛苦。他们的“刑期”可能比父母还长。

目前,关于这个群体的官方数据,仍停留在2005年司法部的调查“逾60万”。而针对这个群体的救助,至今存在事实上的法律和政策空白。

受一桩杀妻案的启发,澎湃人物决定关注服刑人员未成年子女群体,去抵达更多被遗忘的角落。

本专题共有三篇,这是第三篇,重点讲述官方与民间力量对这个群体的帮扶。

刚进监狱前几年,张小兵想过自杀。

湖南省雁北监狱,关的大部分都是十五年以上的重刑犯。监狱长刘伟说,面对漫长的刑期,服刑人员时常后悔、孤独、绝望,容易出现情绪不稳定、打架、自杀等现象。自2010年起,监狱加大对服刑人员的心理关注,发现孩子是他们心底最柔软的牵挂。

每个月,他们能打5分钟的电话,听小孩的声音,感觉生命在跳跃与延续。

电话那一头,小小的身躯,经历家庭巨变、流言蜚语、内心的冲突与撕扯,变得自卑、孤独、敏感又偏执。他们是5类重点青少年群体之一,有些成为事实孤儿,流浪乞讨,打架斗殴,甚至步父母后尘走上犯罪道路……

2017年,衡阳市慈善总会副会长张弢发起“春风行动”。他招募了一群志愿者,关注服刑人员的未成年子女,给他们送去物资和心理帮扶。有人问他:你为什么帮凶手的小孩,难道犯罪还有理了吗?

绝望与希望

一个空旷的草坪里,2000名服刑人员坐在小板凳上,听心理咨询师王玉秋讲课。

那是2018年,王玉秋记得,她讲的是“父母违法对子女的影响”。讲完课后,服刑人员一一散去,张小兵走到她身边问:“我的小孩会不会有心理问题?”

六年前,张小兵因情感和经济纠纷,刺伤了“女友”刘艳红的哥哥和继父,被以故意杀人罪判处无期徒刑。此时,儿子张青松不到4岁,他目睹了父亲被带走的那一幕,至今记得奶奶晕倒了在地上。

张青松贴在家里墙壁上的奖状。 除特别标注外,本文图片均为澎湃新闻记者 明鹊 图

王玉秋第一次见到张青松时,小男孩8岁,帅气的眉宇间透着一股忧愁,不肯说话。奶奶李秋菊说,自从儿子进了监狱,亲友们鲜少来往,孙子的母亲刘艳红,也没有再来过。

两家同在一个镇上,一条街相距几百米。刚出事那会儿,李秋菊几乎一整年没出门,菜都是别人帮她买。她后来才知道,刘艳红一家已经搬离了镇上。

在李秋菊印象里,出事前,刘艳红和张小兵在福建做生意,两人时常吵架又和好,一直没有领结婚证。

案发后,他们一度想和刘家人和解,但因赔偿款没有谈拢。张峰以为儿子张小兵属故意伤害,最多判十年。2015年2月,衡阳中院一审宣判:张小兵犯故意杀人罪,判处无期徒刑。

很长一段时间,李秋菊骗孙子说,你爸爸外出打工了。她很快发现,孙子看到别的孩子有爸爸妈妈,经常一个人偷偷掉眼泪。后来,她带着孙子去了深圳投奔女儿。

张青松在深圳读到小学二年级,又转到衡阳市某县城一小学读书。他们在县城租了一间民房,一年四千元房租。

此前,李秋菊一边带孙子,一边帮人做手工,一天十几元收入,后来忙不过来,就放弃了。她现在每天接送孙子,在家里做饭,每月开支千元左右,全靠63岁的张峰在老家的收入。

每到寒暑假,李秋菊会带孙子回老家的镇上。张青松不喜欢老家,因为没有朋友,他整天待在家里写作业。

张青松从小成绩很好,家里贴满了奖状,喜欢画画,梦想长大了当一名画家。但家里没有钱给他报任何兴趣班。

心理咨询师李雨洁善于绘画治疗,跟小朋友讨论画的内容,帮助他们去表达自己的情感。她发现,张青松的画非常丰富,沉默的外表下,是一个内心敏感的孩子。

张青松画的龙。

每个月,张小兵准时打电话过来,问家里的情况,儿子的学习和生活。他叮嘱母亲,不要把他们的事告诉儿子。

大约两年前,奶奶带着张青松去探监,走进监狱大门那一刻,他才知道父亲为什么不回家。此后,他变得越加内向,自卑,寡言,一提起爸爸妈妈就掉眼泪。

李雨洁说,童年时期没有得到父母的爱和关注,对孩子来说是一个创伤。如果因父母做错事而失去这些,孩子还会产生羞耻感。

那段时间,张小兵察觉到儿子情绪低落,他为自己什么都做不了而痛苦。

当时王玉秋成立的心理咨询中心承接了衡阳市几家监狱的心理辅导工作。每周五,她们会在监狱待上一整天,对服刑人员做心理培训和一对一的咨询。她们发现,不少服刑人员有绝望或暴力倾向,小孩是他们最后的牵挂和希望。

2018年,王玉秋决定开展“寻贝计划”,帮扶服刑人员的未成年子女。有一次,王玉秋、李雨洁等五个心理老师一起去看张青松,给他带了书包文具,陪他到广场玩,小朋友终于露出了笑容。

此后,张小兵打电话回家,听到儿子又开始叫他“爸爸”了。不久,他成为了监狱的心理互助员,帮扶狱友。

去年年底,李秋菊见到了刘艳红的母亲。她希望对方看在孙子的份上,出具一份“谅解书”,争取帮儿子申诉减刑,对方没有答应。今年,她又想办法联系刘家,得到的回复是:医药费一共20万元,一次性付清。

张峰说,要支付这笔钱,除非把老房子卖了,但儿子不同意卖房。他也不知道怎么办,希望跟刘艳红协商医药费和抚养费,却听说对方已经出国。10月26日,澎湃新闻联系刘艳红家人,未得到回复。

在王玉秋看来,父母间的纠纷对孩子伤害很大,让孩子慢慢接受事实,去掌控自己的人生和命运,还需要一个漫长的过程。

“长大了我养你”

一开始,王玉秋们去走访这些小孩,总会遇到不信任和抵触,11岁的杨晓佳是一个例外。

因为妈妈有精神疾病,杨晓佳从小由外公外婆带大。2018年外公外婆相继过世,她和妈妈就一直借住在舅舅家。妈妈状态时好时坏,有时会莫名其妙发脾气。有一次,妈妈问她:你会嫌弃妈妈吗?她说:“你是我妈妈,我不会嫌弃我妈妈。”

她记忆中自己只哭过五六次,大多因为有人说她妈妈是“精神病”,或者说她没有爸爸。每次她都会辩解:我有爸爸,我爸爸在外面工作。

但她印象里的爸爸已经模糊不清了。直到2018年,“春风行动”志愿者来访,家里人才知道他在2016年8月被关进了监狱,因非法持有枪支弹药罪被判刑17年。

当时妈妈告诉杨晓佳,爸爸住在一个监狱里面,让她不要想他。她不知道监狱是什么,以为它是一个房子。后来才知道,那是关犯人的地方。探监时,她问爸爸到底做了什么事情。爸爸说:“等你长大了我再告诉你。”

她时而觉得对她嘘寒问暖的爸爸像“一个友好的朋友”,时而又会想到爸爸犯的错很严重,不能出来保护她,而妈妈还需要她来“保护”。今年年初,一位走访的志愿者发现,杨晓佳外表看起来活波开朗,内心却经常感到自卑。

张容8岁那年,妈妈外出打工,爸爸也消失了。他和1岁多的妹妹被带回了湖南老家。很长一段时间,家里气氛怪异,没有人告诉他发生了什么。几年后的一个晚上,爷爷坐在沙发上看电视时告诉张容,爸爸因贩毒被判了无期徒刑。

张容经常感到孤独。村里小朋友少,妹妹又太小,他去外面找人玩,对方总躲着他。那时,大伯、二伯和他们的关系也不好,不满两位老人抚养张容兄妹。张容后来得知,父亲出事前,借了二伯十几万至今未还。闹得最僵时,堂哥让他还钱,不还就要打他。

一开始,妈妈每年会寄几千元回家,过年也会在家里住一段时间。慢慢的,她回家的时间越来越少,寄回来的钱也越来越少。

2016年年底,妈妈回来离婚了,问他要不要跟她一起走。张容拒绝了。那年夏天,妈妈又怀孕了。张容觉得,妈妈不再是妈妈,妈妈变成了外人。

妈妈离开家后,没有再回来过,只是偶尔会叫兄妹俩一起过去玩。弟弟出生后,妈妈带他们去游泳、爬山,张容都觉得无聊,不想去。而妹妹对什么都好奇,整天拉着他出去玩,还跟几个月大的弟弟玩得很好。

进入青春期的张容开始变得内向、脾气暴躁。奶奶拉着他,泪流满面:“你不好好学习,长大以后怎么办呢。”那时,他总会想父亲为什么要去贩毒,有时会想到一个人独自流泪。

上初三后,他变得更加敏感。看到别人聚在一起说话,就怀疑对方在讲他的坏话,会凑过去偷听。有时候,同学跟他说一句话,他也会想很久,猜测是不是话里有话。

王玉秋第一次去兄妹家,正是张容最敏感的时候。他们住在一栋上百年的土木屋里,是整个村子最破旧的一家。妹妹张娟端了两盆水,放在地上,帮奶奶洗碗,看到有人来看她,很高兴;张容则看起来腼腆,不爱说话。

此后,心理咨询师跟访张容多次,感觉到他的心态在慢慢变好,虽然主动性较弱,但基本能跟他人很好地沟通。

2019年,张容没考上高中,选择了一所五年制的大专学校,学习汽车制造与装备,由妈妈负责学费和生活费。他离开了家乡,猛然发现,妹妹和他从前一样孤独,而爷爷奶奶也垂垂老矣,多病缠身。

张容的爷爷,今年已80岁,靠拐杖才能行走。

有一次,张容和妹妹一起去探监,爸爸跟他说:“以后家里就要靠你了。”16岁的男孩瞬间感觉到了压力和负担,无言地点了点头。轮到妹妹接电话时,爸爸叮嘱她好好学习,8岁的张娟回答他:“好的,长大了我养你”。

妈妈再婚后,张娟经常想爸爸,“有时候想起他就心里难过。”小女孩说完,用手抹去了眼角的泪水。

9月底,张娟陪着奶奶去摘莲子。

迷失与救赎

在王玉秋看来,被迫留守的服刑人员未成年子女跟一般的留守儿童不同,他们没有父亲或母亲的陪伴,逢年过节也不能团圆,家里又失去主要经济来源,容易成为社会中迷失的一群人。

据司法部预防犯罪研究所课题组调查显示:截至2005年年底 ,我国监狱服刑的156万名在押犯中,有未成年子女的服刑人员近46万人,占押犯总数的30%左右,服刑人员未成年子女总数逾60万。

十几年过去了,他们的人数有所增加,处境却没有太大改变。

2017年,吉林大学哲学社会学院教授陈鹏从868名长春籍服刑人员未成年子女中随机抽取150名,对其生存现状和需求进行调查发现:家庭人均月收入400元以下的占19.6%,1000元以上的占35.1%;存在自卑心理的占58.11%;受到周围人歧视的占13.83%;仇恨父母的占2.7%。

十岁的尧尧,记忆中没有见过爸爸。李雨洁去走访时,给他拍了一张照片,问他愿不愿意把照片给爸爸看。小男孩怎么都不同意。等李雨洁要走时,又悄悄地对她说,他同意给爸爸看照片。

“他对爸爸有怨恨,但他还是很想爸爸,一种微妙而复杂的情感。”

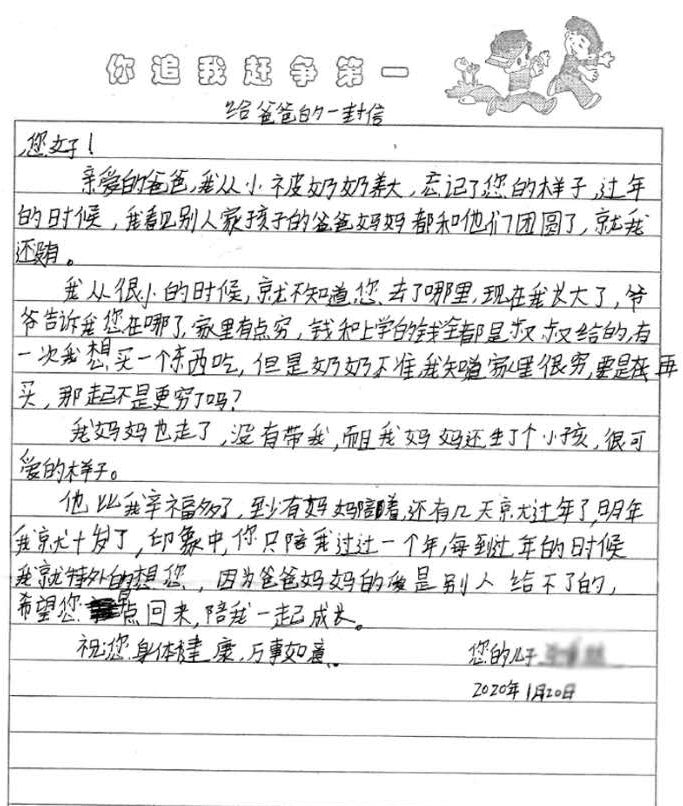

一个孩子的画和写给狱中爸爸的信。受访者供图

王玉秋发现,低龄孩子更容易与父母建立情感,因为他们对父母的情况没有概念,自己又渴望爱与关注。到了初中,他们会开始思考父母为什么犯罪,然后怨恨父母,出现内心的冲突和挣扎。这时候需要有人来引导他们。

每次,王玉秋去看这些孩子,都会拥抱他们,叫他们“崽崽”,并告诫他们:一定要好好读书,改变命运。

据2006年调查统计 ,全国中小学的平均辍学率为1.28%,服刑人员未成年子女的平均辍学率为13.1%。实行九年义务教育后,辍学的情况减少,初中毕业外出打工者增多,尤其是女孩。李雨洁说,一方面家庭更愿意培养男孩,另一方面,女孩更感性,看到家人养育不易,会想自己出来赚钱。

在李雨洁接触的案例中,通常有母亲在家的孩子,比父母双方被判刑或父亲被判刑母亲离开的孩子,状况好得多。不过,她发现,一些母亲会对孩子隐瞒父亲犯罪的事实,告诉他们爸爸在外面打工。等孩子有一天知道了真相,便有一种被欺骗的感觉,“爸爸到底发生了什么?妈妈为什么要骗我?”这些疑问会一直折磨孩子。

此外,在成长过程中,他们可能每一天都活在“别人的爸爸妈妈”这种无处不在的对比伤害中。

最初,王玉秋想在衡阳建一个“太阳村”,让这些孩子离开家乡,又让他们自食其力。不过,当她联系北京“太阳村”,对方表示不会再建新村了。

以代养服刑人员子女闻名的非政府慈善组织“太阳村”,把这些孩子抽离他们原来的生活环境,聚集在一起形成大家庭,希望改变他们被歧视、欺凌的状况。但离开原生环境的孩子,也一定程度上切断了跟过去的连接。

9月30日,湖南省雁北监狱监狱长刘伟告诉澎湃新闻,监狱每年都会对服刑人员未成年子女摸底,孩子成为“事实孤儿”的服刑人员可以提出申请,并由监狱上报省监狱管理局。根据安排,孩子们将被统一送往常德阳光福利院。

“犯罪还有理了吗?”

2012年,王玉秋开始接触监狱,觉得它灰暗、压抑。在押的几千名服刑人员,曾杀人、吸毒、抢劫……有些被判十几年、几十年甚至无期徒刑。

湖南省司法厅副厅长傅莉娟此前接受媒体采访时说,服刑人员未成年子女面临失学、失爱、失安全的处境,如果解决不好,服刑人员可能不会安心改造,也不利于孩子顺利成长。

一个十岁的男孩给狱中爸爸写的信。受访者供图

自2014年起,湖南省司法厅就开始对服刑人员未成年子女的帮扶,之后全省又接连发起各种帮扶活动,“春风行动”也是其中之一。

发起“春风行动”的张弢说,社会层面很少关注这个群体。他希望,人们帮扶服刑人员子女,不只是通过金钱,更多提供精神方面的救助。

他们一年跟访三次,分别在春节和两次开学时,给予一定的资金帮扶,以及相应的心理辅导。第一年,他们帮扶了30个家庭;第二年,增加到60个;在第三年,因为一些原因,项目意外中止。

那一年,王玉秋开展的“寻贝计划”,走访了十几个服刑人员未成年子女家庭。当知道“春风行动”中断时,她立即向衡阳市慈善总会提出申请,承接下这个项目。

尽管关注服刑人员子女的社会机构组织和个人越来越多,但歧视和偏见依然存在。

三年前,狱警陈亮曾在网上发起匿名调查。他列举了一个典型案例,让网友投票是否可以帮助施害者家属。投票有三个选项:“是”“否”和“不发表意见”。他记得,选否的人占了80%。

有一次,陈亮帮扶一位服刑人员子女,被害者的孩子就在一旁死死盯着他们,然后说了句:他爸爸是杀人犯,你们还给他钱,我爸爸被他爸爸杀了。

陈亮有时也感到纠结。他每天和服刑人员打交道,对他们犯过的错深有体会。但他觉得,孩子是无辜的,孩子也是受害者。

傅莉娟此前接受媒体采访说,一些服刑人员子女没人管,没人教,没人养,却又不属于孤儿的认定标准,也很难纳入贫困户,如果社会不给予关爱,他们连基本生存都无法保障,更无法形成正确的人生价值观,他们会不会因此步父母后尘?

王玉秋曾去一个企业讲课,说起她在帮扶服刑人员未成年子女,对方问她为什么。王玉秋说,如果这样的孩子不被关注,变得自卑、压抑、冷漠甚至充满仇恨,哪一天他情绪爆发了,你的小孩就有可能是受害者。所以,这不仅是一个群体的问题,而是一个社会问题。

王玉秋认为,心理问题重在预防,要提前把孩子心理疏导好,让他有一个健全的人格,遇到问题知道如何求助,而不是走极端。

她希望让孩子们明白:你爸爸确实是犯错了,但不代表他就不是你爸爸。“如果让他仇恨父母,将来年迈的父母出来了,子女都不管,他们可能再次犯罪,这个社会又怎么会变好?”

(文中人物,除王玉秋、李雨洁、张弢、刘伟外,均为化名)