“抑郁负能墙” | 那些倾听抑郁症患者的人

原创 谷河传媒 布谷岛 布谷岛

各大高校随即响应,按照《方案》要求“建立学生心理健康档案,评估学生心理健康状况,对测评结果异常的学生给予重点关注。”

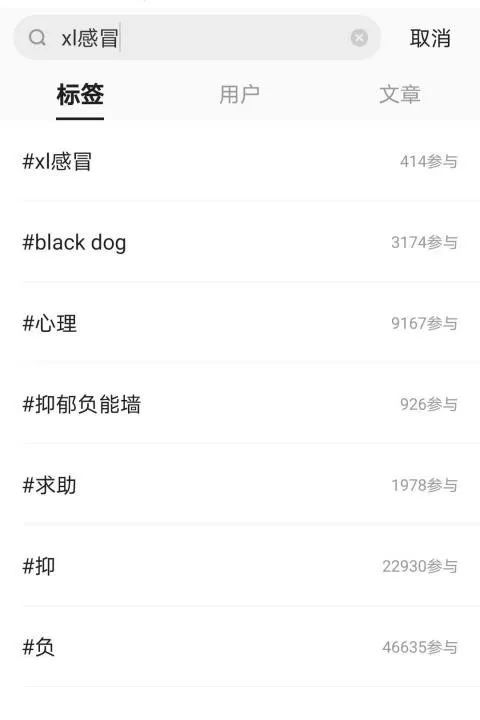

据估算,2019年,中国泛抑郁患者人数超过9500万人,其中每年约有100万自杀。在这些患者群体的背后,早已有许多人在为其默默付出。他们在互联网的各处,以“树洞”为名,倾听患者心声;又或者成为一面“墙”,安静地等待需要的人倾诉或发帖求助。

静默之墙与墙后“机子”

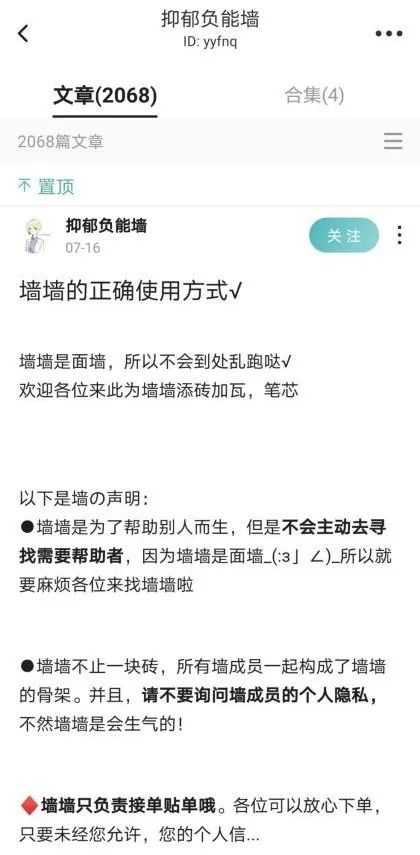

尽管如此,有一面“墙”却一直坚持了两年零两个月。他们将自己称作“抑郁负能墙”:为帮助别人而生,却也和真正的墙一般,只是静默地等待着需要它的人的到来。

——“唉,墙啊我终究还是来了。来发泄发泄。”

——“墙墙新年快乐!下个安利单,不匿,谢谢!……好心情互联网医院......壹心理测评......以上,希望能帮到病友们,也在此祝病友们新年顺利幸福。”

——“墙墙又是我哈哈哈,这次还是求助单,匿叭”

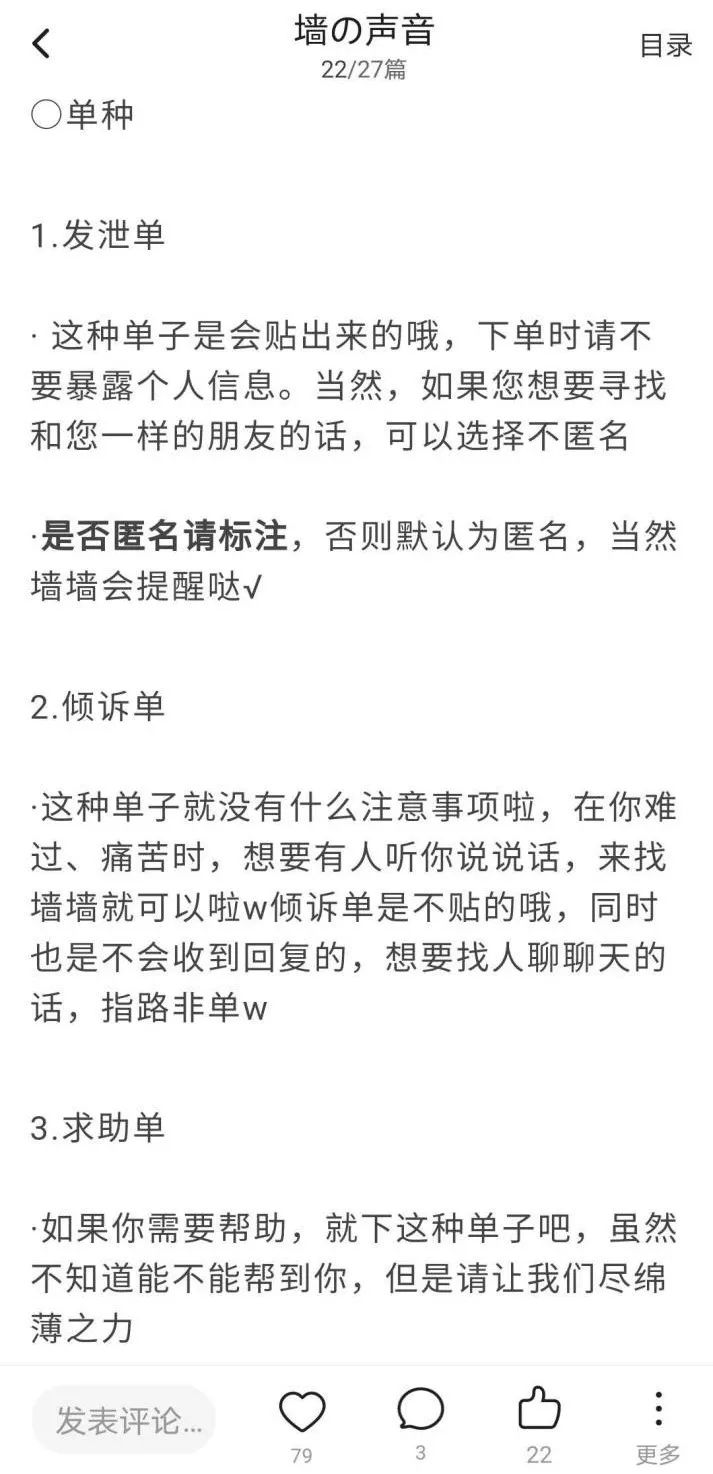

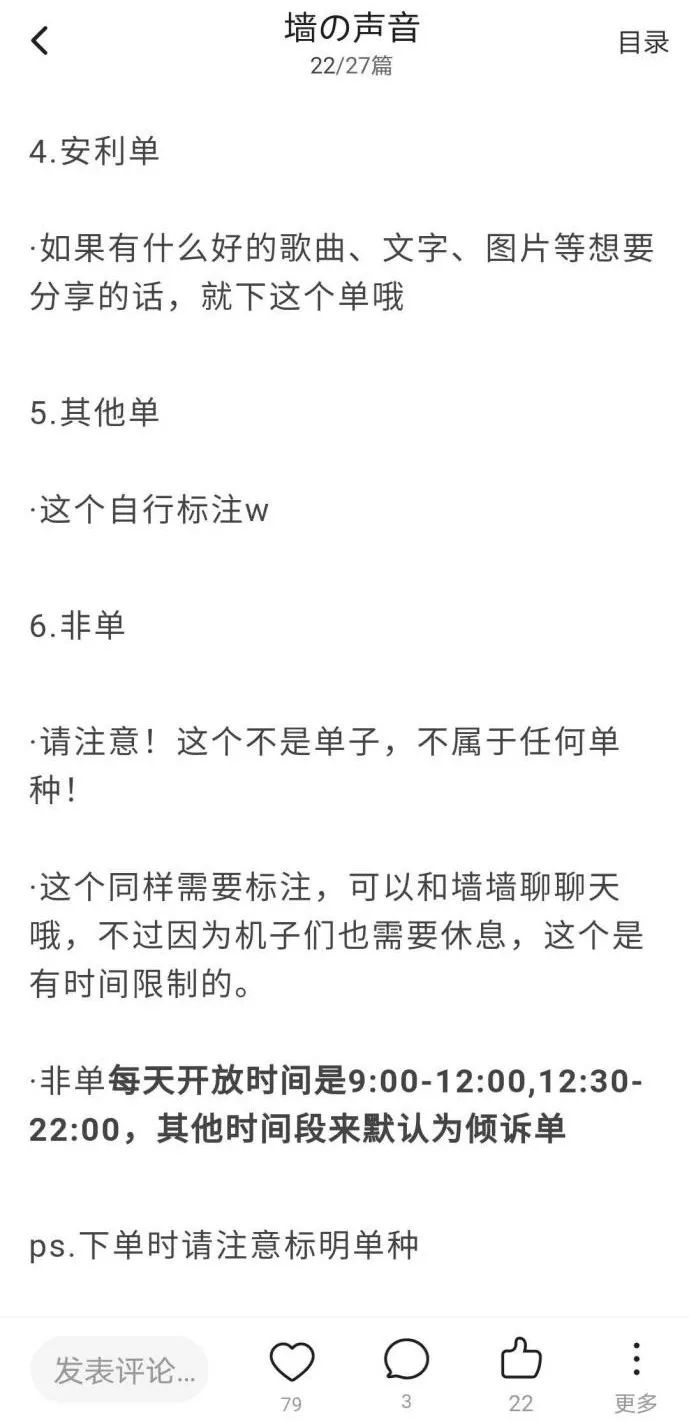

作为一个抑郁者倾诉的树洞,或者说用他们的话来说——一面墙,其主要工作便是由墙后机子们(“机子”是运营“墙”的十五位成员对自己的称呼)根据单主(通过私信向“抑郁负能墙”倾诉的用户)的不同要求,将他们的倾诉分门别类发布在墙账号的博客上。

把自己称作“机子”,“抑郁负能墙”的成员解释:“一方面是希望墙成员作为墙来接单(指接收单主的倾诉内容)的时候,尽量不要加入个人的感情和价值观。另一方面,也是希望墙的工作不会影响到成员自身的心情。”

“而且每天几号机叫着就觉得很可爱。”几位机子笑着补充。

曾经有用户询问他们的收费问题,而他们也贴出了自己的“价格单”——所有的单种只需“0元”——非单(会被机子回复的单种)略贵,需要花费“一点时间”。

一面墙的自我修养

浏览抑郁负能墙账号主页,大多数倾诉内容是关于单主本人的遭遇或是描述抑郁发作时的情绪和精神状态。为了保护单主隐私,机子们并没有谈起具体的接单内容。在墙上进行过倾诉或求助的五位单主也都表示,在这里倾诉隐私可以得到很好的保护,因而有安心的感觉。在日常的浏览中,也会在他人的单子下找到一些解决问题的方法与好的推荐内容。

在“抑郁”标签可以使用时,该标签下经常出现一些用户的“自杀、自残”言论以及一些“自残”后的照片。

后来LOFTER平台对整个“抑郁”标签进行了移除,使得该标签无法继续使用。而对于“抑郁负能墙”这样的树洞,尽管没有被平台彻底封禁,机子们仍然会对目前的管理机制感到不安。

对深陷抑郁困扰的人来说,他们的倾诉和发泄中不免出现“自杀”、“自残”等字眼。而含有这些内容的图片,基本上都会被平台屏蔽处理,即便是使用拼音缩写或是对图片上的文字使用马赛克处理,依旧有很大的可能会被屏蔽。而如果被屏蔽的次数过多,发布内容的账号甚至会被直接封禁。

对于这种无法发布的单子,六号机介绍道,他们会直接和单主沟通,因为管理机制的问题,这样的单子无法发出,随后他们会询问对方遇到了什么比较难过的事情,可以向他们倾诉,大家一起想办法。“相当于给他做一次危机干预(crisis intervention,处理危机,给处于危机之中的个人或群体提供有效帮助和支持的一种应对策略),就把他的单子从发泄单变成一个非单,确实也很无奈。”

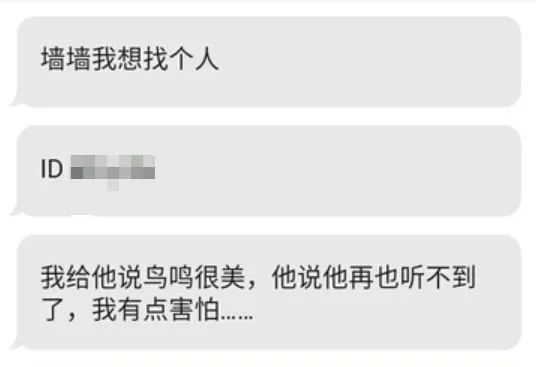

除了上述情况,机子只会在单主的紧急状况下进行主动沟通。通常这时单主已经出现自杀自残倾向或伤人倾向,机子会根据经验或组内交流,判断单主是否需要危机干预。“一般会找我们这种树洞吐槽的,很少倾向于伤害他人,他会更倾向于去压抑和伤害自己。”六号机这样介绍。

“抑郁研究所”(一家为抑郁和泛抑郁人群提供整套解决方案的企业)所发布的《2020抑郁症患者群体调查报告》显示:接受调研的1160名抑郁症患者中,九成产生过自杀想法,36.7%的患者曾实施过自杀行为,30.5%的患者多次自杀未遂。

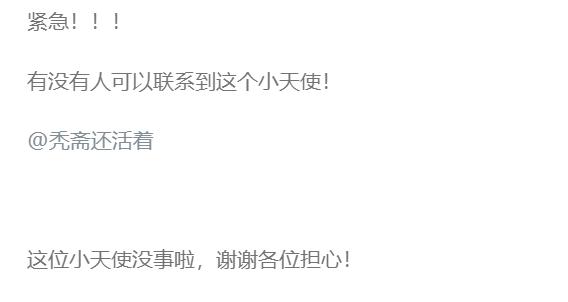

如果对方在表明自杀意愿后失去联系,机子则会联系他的亲友,并在墙账号上发布寻人启事以确保安全。发布“寻人单”之后,墙也会继续向亲友跟进,直到确保对方安全。某位经常在抑郁负能墙上倾诉的单主告诉记者:她很多次想自杀的时候都会找墙聊天,总会感觉好很多。

除上述特殊情况外,机子们都只是“莫得感情的贴单机器”。这也是他们的自我调侃,事实上,这并不意味着他们接待倾诉者时一言不发,完全无动于衷,而是由于他们拥有着与一般人相比更强的“专业性”——他们中的很多,都曾罹患抑郁相关的病症。

墙之前与墙之后

她将自己称为“老患者”,迄今已和抑郁症进行了八年的抗争。长期的治疗使她现在能够平和地回顾自己的经历并看待疾病本身。在治疗过程中,六号机也进行了大量的自主阅读与学习,目前正为“精神医学”相关学位的目标努力。

亲身经历与系统化的知识体系,使他们能为单主提供更有效的帮助。一位目前正在进行抑郁症治疗的大学生小静表示:相较于与一般的朋友交流,与其他身患抑郁症的同伴沟通能够获得更多的理解和有效建议。

例如聊到一些单主的自杀倾向时,六号机承认自己也曾有多次自杀经历——结果都是未遂,“(所以)我在应对要自杀的患者的时候,知道他们可能更需要的是什么,说什么可能会让他们觉得自己还能被救回来,大概是这样的一种感觉。”

一号机、二十号机与六号机有着相似的遭遇——因某种原因身患抑郁类疾病并与之进行长期抗争的经历让他们学习了许多相关知识。在向别人提供建议或进行干预时,他们会从自己的经历中提炼一些方法告诉单主。他们并不会去讲述自己的经历,即便有时需要提到也只是一带而过:“你不会很仔细地跟他去谈,你也不能很仔细地讲。”

为了提供更有效的倾听,他们全体成员默认心理咨询师工作的准则:价值中立,自愿原则。

“在态度上我们还是保持心理医生那种不过多干预和干涉,至于我们根据对方状况所建议的练习(如认知行为疗法中的一些练习)要不要做,实际上还是取决于他。如果他需要别的帮助,我们会帮他分析问题的角度可能在哪里。比如说他和他的家长之间出现了问题,想知道如何与家长更好地交流,我们可以给他提供方法,但是我们不会帮他做决定。在必要的时候,我们也会对他进行一些鼓励。”

倾听和安慰的过程中,产生共鸣与共情不可避免,但因为长期接触脱敏和对自己情绪控制的练习,机子们受情绪负面影响的可能性更小。不过二十号机也坦言自己有过一次强烈共鸣以至受到影响的经历:“那份单子和自己的情况实在是太像了。有PTSD(创伤后应激障碍,是指个体经历、目睹或遭遇到一个或多个涉及自身或他人的实际死亡,或受到死亡的威胁,或严重的受伤,或躯体完整性受到威胁后,所导致的个体延迟出现和持续存在的精神障碍),懂吗?感觉又回顾了一遍自己的创伤。”

察觉到自己受到影响,二十号机主动进行了调整,“那一整天我都没有再打开LOFTER,去做了点别的事情,又和(墙的)小伙伴们聊了一下。第二天恢复的就比较OK了。”

“其实也不会有很大的影响,毕竟是专业学习过的。”

“只是现在还有一点惆怅的感觉。”

在机子们看来,这面“墙”不仅仅是倾诉者所寻求的依靠,也是他们自己的栖息之所。

因为同一个目标而汇聚并努力,机子们时常会讨论如何对单主的求助进行回复;在一个单子解决后,他们也会再进行本次的复盘分析,力求为下一次的求助提供更完美的解决方案;有时,成员浏览到与抑郁症相关的优质知识内容也会分享给彼此。

墙成员间也会互相搭建新的身份和归属感,十二号机称自己尽管已经“社会性死亡”,即使是在虚拟的网络世界也不太会与人交流,但在墙成员的群聊中却可以放得很开。聊天时,他们经常会以“X号机的小迷妹”自称,使用其他成员的表情包互相调侃。

对于前来倾诉的单主,他们既将其视为需要共同解决问题的“同盟者”,也是并肩前行的伙伴。抑郁负能墙“期待和所有患者共同成长,即使无法提供物质上的实质帮助,我们也能共同面对疾病与人生的困境。”

“我们并非孤身一人,也永远不会无计可施。”

一砖一瓦砌起的墙

在“抑郁负能墙”刚成立时,并没有非单这个选项。每一个单主与墙交流时,机子都会主动进行安慰。单主也会向机子们反馈:有些时候聊着聊着,他们会感觉自己好了很多。

但后来墙上出现的一条留言,让“抑郁负能墙”修改了运行机制:“你们有没有觉得墙的每一个成员都不擅长安慰?”

正是这条留言让机子们重新思考,也许单主们需要的只是一面“墙”——既不会主动去寻找可能需要帮助的人,也不会贸然做出回应。

他们意识到,他们所针对的群体“主要是一些有心理问题和抑郁症的小伙伴”,对于他们而言,安慰是次要的,最重要的是倾听。

“也许是因为我们在听的时候比较少和他互动,让他觉得我们可能不是很会安慰。”两年之后再次谈起那条留言,六号机依旧没有想明白自己哪里不会安慰人。

但由于这条建议,加之前来倾诉的单数逐渐增加,为方便管理,他们最终决定改变接单制度和回复原则,让墙减少主动性,更加偏向倾听而非回应。

在共同的行为准则下,机子们在工作时保持着或冷静或活泼的态度接待需要帮助的单主。但前来的倾诉者各有不同——很多无助的人在求助时表现出脆弱的情绪状态;也有少数单主因负面情绪的折磨无法控制自己的态度和言语;更有甚者编造故事,令机子们紧张担心过后又啼笑皆非。

对于那些态度不太友好的单主,机子仍会报以理解和体谅:“他们一开始可能并不是这样的,本意不是说要冲谁发火,或者说一定要伤害到谁,只是他们在那种情况下不太好控制,可能受到了一点刺激,就引起了一个雪崩式的反应。”

面对单主无法自控的情感宣泄,机子会尝试判断对方出现敌意的原因,并给予情绪缓冲:“我们会让他先做一个深呼吸,放松一下,让头脑冷静下来,然后再讨论他可能遇到的问题。”

除了部分倾诉者不友好的态度,“抑郁负能墙”有时也会遭受一些来自非抑郁者的质疑。

墙成员们对曾经出现在评论区的一位“路人”印象非常深刻,他直接在某一位单主的贴单下进行了抨击:“抑郁症都是矫情,没事情做就多来点工作,你们就不抑郁了,就不矫情了。”机子看到后立刻删除了该留言,并且通过私信委婉提醒了对方这种言论的不当。

尽管抑郁症在近年来得到了更多的关注和普及,但无可否认,当下对抑郁症抱有偏见和误解的人还有很多。创新医疗产业服务平台动脉网曾于2017年通过数个医疗平台调查了1万多名民众,以了解中国民众对抑郁症的了解程度和对抑郁症治疗的看法。调查显示,大部分人对抑郁症只有一些了解或者了解大概,对其非常了解的个体很少。而学历高低、年纪大小、男女等,对抑郁症了解程度的差异影响不大。

其中,50%左右的个人主要通过明星或者其他热门事件第一次接触到抑郁症的,因为自己或者身边人的受到抑郁症困扰才接触的(28%),通过课程讲座或书籍了解的比例甚少(24%)。可见,我国对抑郁症的教育和普及还是比较落后。

偏见落在身上,对于本就隐藏在社会角色外壳下的抑郁症患者来说,无疑会雪上加霜。临床医学实验已经证实:抑郁症患者的思维模式与普通人之间存在着差异。对非患者人群来说可能有效的一些鼓励性话语,对于患者未必有效,有时候甚至可能会导致情况的恶化。

机子表示,即便是患者的家人,对抑郁症的看法也会存在误区,认为这是年轻人的一种“矫情”。而对于“抑郁负能墙”这样的树洞或是其他交流的社区,“就是你们年轻人聚在一起矫情,聚众矫情。”对于成员从事“抑郁负能墙”活动也并不十分支持。

事实上,这种误解并不是个例。小静告诉记者,当自己与父母谈及“抑郁症”的话题时,他们会对这一疾病表现出强烈的不理解甚至是抵触和厌恶,以至于她并不敢将自己的病情告知家人。即便是年龄相仿的兄长知晓她的病情后,所能做到也仅是尊重,并不能真正理解她所面临的困境。而在“抑郁研究所”关于“”使抑郁症患者病情恶化的原因”的调查中,最主要的其一条就是:“家人不理解我的病情”。

家长与路人的言论不仅仅针对于“抑郁负能墙”或某个单独的患者,而是形成了一种普遍的公共语境。这一语境对于抑郁症患者的影响非同小可——污名化和病耻感,也是阻碍患者和公众平等对话的重要因素。在《2020抑郁症患者群体调查报告》中,可以发现“患者为什么不愿意倾诉”的重要原因包括:“害怕别人的不理解”、“担心被歧视”。

这也可以解释为什么有很多抑郁症患者会选择在互联网上对“墙”和“树洞”进行倾诉。

然而对抑郁症的误解并不能完全归因于个体。人民网健康全媒体平台人民健康网的一篇报道指出:“当前公众对常见精神障碍和心理行为问题的认知率仍比较低,缺乏对心理健康服务专业性、有效性的认识,这制约了人们对心理健康服务的需要和利用。”即便是小静这样的大学生,也是在自身患病之后才开始逐渐了解抑郁症相关的知识。在已经表现出症状的初期,她只是将其视为一种同龄人都会出现的正常状况。

墙的未来之路

在这两年的时间里,有旧的机子因为各种原因离开。有些机子需要学习,有些机子需要工作,也有机子因为当时的状态而不适合继续从事倾听者的工作,因为压力或是其他的原因离开。再后来,有些调整之后又回到“墙”,有些没有。

对于整个团队而言,他们还是希望:伙伴们能先过好自己的生活,根据自身情况选择未来的道路。

尽管现在仍有十五位成员,但机子们仍然感到人手不足,长期开放着成员招募。而对于未来的发展,由于上半年的一些风波,LOFTER加强了对用户发布内容的审核力度,这一管理措施令“抑郁负能墙”的成员难免担忧,并且考虑向其他平台转移:“但暂时还没有一个比较详尽的规划,因为其他软件的环境我们不是特别熟悉。尽管已经开通了账号,但是互动量相对较少。”

但是他们也表示:“墙墙会坚持下去,是因为有人需要“墙”的存在。”

“只要还有人需要,墙墙就会在的。”

备注:出于对曾经在“抑郁负能墙”倾诉过自杀相关问题的抑郁症患者的保护,本报道并没有对该群体进行采访。

原标题:《“抑郁负能墙” | 那些倾听抑郁症患者的人》