不只是语言润色工作者 ,《万国公报》的华人编辑们

《万国公报》是晚清时期美国人在上海创办的一份颇具影响的中文刊物。在推动中西文化交流的过程中,《万国公报》同时培养了一批才华横溢的中国编辑,他们的辛勤耕耘也反过来成就了这份刊物。

华人编辑代表

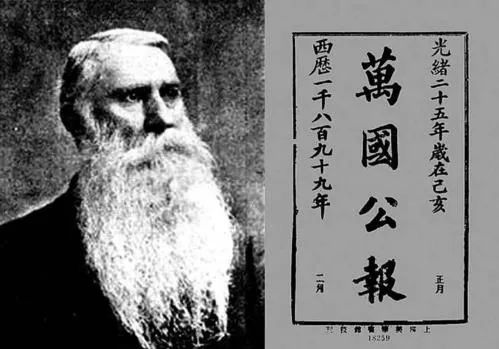

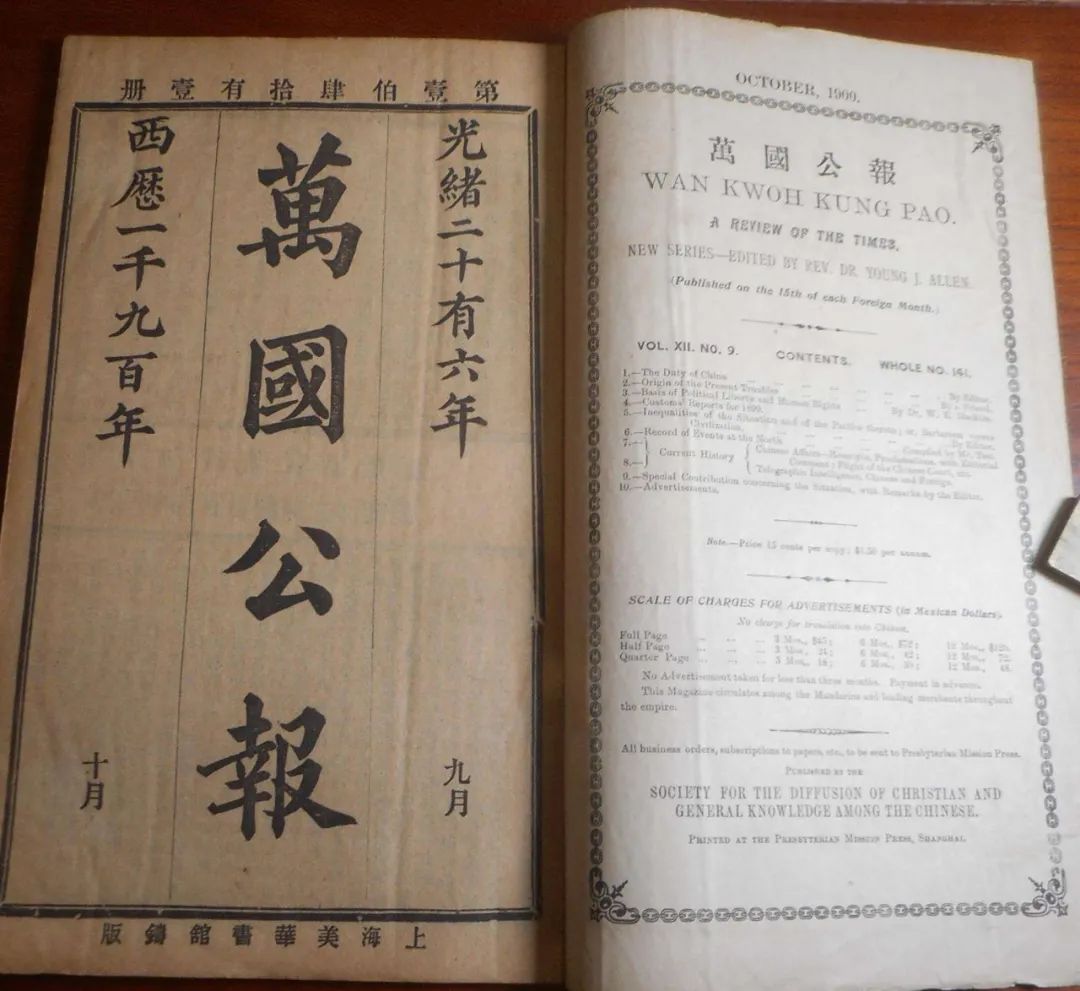

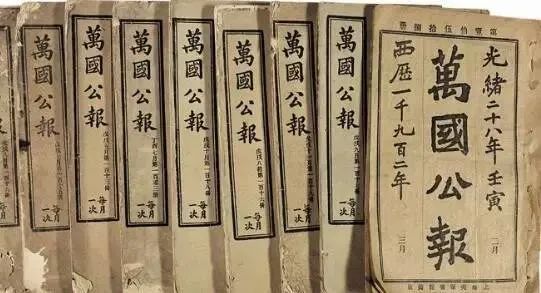

《万国公报》的前身是1868年9月5日创刊于上海的 《教会新报》,1874年9月5日,《教会新报》在出满300 卷后,改名为《万国公报》。在其刊行长达近三十年的时间里(1883-1889年曾休刊),一批华人知识分子曾先后襄理《万国公报》的笔政,其中较为知名的有沈毓桂、蔡尔康、任廷旭以及范祎等人。

沈毓桂(1807-1907),江苏吴江人。1859年为避战乱,到了上海。起初以课授生徒、卖文卖字为生,曾在传教士办的英华书馆任教,又曾助英国伦敦会传教士艾约瑟等人翻译西书。大约在1860年结识了刚到中国不久的林乐知,并于1867年出任林氏的“记室”,协助林乐知办理《教会新报》,自此开始了充当华人编辑的生涯,直至1894年辞去《万国公报》的“主笔”之职。在长达二十余年的编辑生涯中,沈毓桂协助林乐知等西方传教士共编辑《万国公报》450卷又61册,成为在《万国公报》馆任职时间最长、编辑《万国公报》卷数最多的一名华人编辑,用他自己的话来说,办理《万国公报》已使其“心血久竭”。

任廷旭,江苏吴江人。1878年“考授岁贡”,就职吏部,以训导选用。1881年赴沪襄办轮船招商局事宜,“因得问字于特赏五品衔美国进士林君乐知”。1889年奉父命在沪创办养正学堂,“课授中英两学”。1892年曾被“招致出洋”,但后因故被遣回国。回国后,他在林乐知及李提摩太的邀请下,佐理二人“译书事宜”,并于1900年进入《万国公报》馆。在出任《万国公报》的华人编辑期间,他协助林乐知等人翻译了《保华全书》《俄国政俗通考》等书,尤其是《全地五大洲女俗通考》一书皆出其一人之手。

范祎,江苏吴县人。6岁就傅,13岁入学为生员,21岁在家担任塾师,于经史、哲学及诗词均有一定的修养。30岁后,他痛感国势之日陵,又对儒学的治国功效产生怀疑,从而显兴趣于西学新知。1902年,他应林乐知之邀,承乏《万国公报》的“华文记者”,“欲籍《公报》尽一己之义务”,直至1907年12月,成为林乐知晚年的得力助手和后期《万国公报〉的主要撰稿人。

华人编辑的地位和作用

晚清寓华传教士的中文水平如何?梁启超对此有过评论。他曾说:“西人之旅中土者,多能操华言,至其能读书者希焉,能以华文缀文著书者益希焉。”但是,检阅《万国公报》登载的由林乐知等西方传教士署名的文章,却可以发现,这些文章不仅明晓畅达、浅显易懂,而且寻章摘句,颇具文釆。其中的原因就在于有一批华人知识分子为之笔述、加工以及润色。

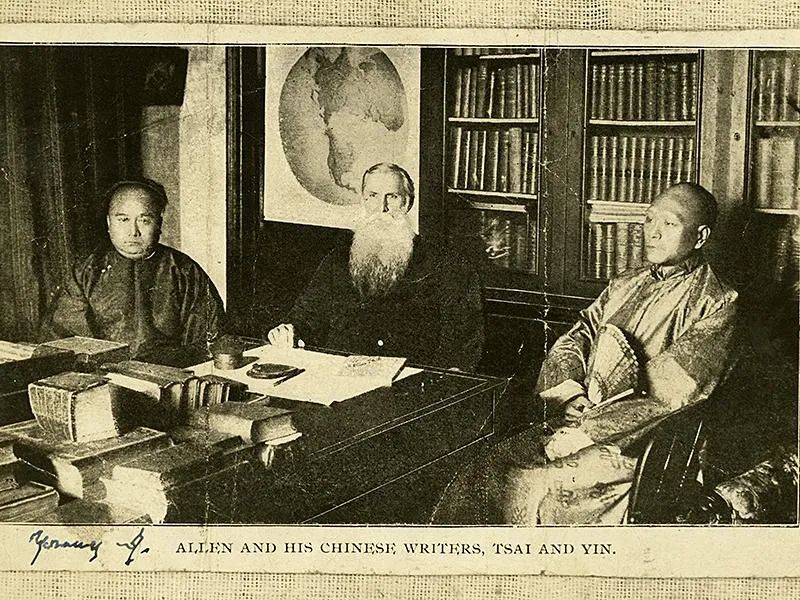

对于华人知识分子所起的作用,林乐知并不讳言。他对沈毓桂的编辑工作给予了很高的评价: “余与先生相交最久,相契殊深,平时为余臂助者,盖难視举。”又说,他与蔡尔康的合作十分默契。“余之舌,子之笔,将如形之于影,水之于气,融华美以一冶。”两人的合作就好比“激腰相生,蟹蜡相倚”,谁也离不开谁。

诚然,在中外合作方式中,传教士与《万国公报》华人编辑的地位还是有主次之分的。传教士一般居于主导地位,而华人编辑则处于从属地位。但是,《万国公报》的华人编辑的角色却不仅仅局限于文字润色。

较为深厚的国学根基,使这批华人编辑对中国传统的典籍有相当程度的掌握和了解,而这种文化储备,又为他们出任《万国公报》的华文笔政打下了坚实的基础。另外,对西学新知的接纳和认同,使得这批华人编辑在原有的传统知识之外,又具备了一定的西学素养,这种素养为他们介绍西学、西政,评议中国的政治得失以及鼓吹变革奠定了基础,使他们显示出了与传统文人不同的特点。

以沈毓桂为例,他在《万国公报》馆中的地位前后有所变化。

1874年9月5日至1878年3月——“襄理报牍”时期,主要职责在于处理《万国公报》的文字事务,并对林乐知的文章加以润色和笔述

1878年3月至1883年7月28日——“主张《公报》”时期,作为“主笔”,开始全面负责《万国公报》的组稿、选稿、编辑和主持评论等工作

1889年2月至1894年 2月——“仍主报务”时期,作为“主笔”地位没有变化

也就是说,沈毓桂在《万国公报》馆充当一般华人编辑的生涯只有四年多,而出任《万国公报》的“主笔”则长达十余年。由此可以概见沈毓桂在襄办《万国公报》过程中的地位和作用。

总体而言,《万国公报》的华人编辑除根据传教士口述进行撰文以外,还以如下三种方式参与 《万国公报》的编辑工作。

第一,直接在《万国公报》上发表文章。其中以沈毓桂为最多,共计近300篇,而蔡尔康、任廷旭、范祎、袁康等则相对要少得多。这些文章的内容大致不外乎三个方面,即倡言变革、介绍西学、宣传基督教,从而与《万国公报》的宣传主旨及重点十分吻合。

第二,通过《万国公报》为中国人发表文章。复刊后非《万国公报》编辑人员的文章以王韬为最多,这些文章多从《弦园文录外编》中选登。王韬与沈毓桂关系密切,是沈毓桂把王韬的一部分文章重新刊登在《万国公报》上的。孙中山的《上李得相书》,也是因为王韬的关系,由沈毓桂推荐在《万国公报》上发表的。宋怒的《上合肥傅相书》得以发表于《万国公报》,则是由蔡尔康推荐的。可见,《万国公报》的华人编辑有一定的选用外稿之权。

第三,对发表在《万国公报》上的文章进行注释和评析。这在蔡尔康任职期间表现得尤为突出。比如,《万国公报》第155册登载了刑部主事李希圣撰写的《政务处开办条议明辨节本》。此文先列政务处开办条议原文,然后是李希圣的辨析,再后是蔡尔康所加的按语。其中有一段条议云:“必先正中国之人心,乃可行西国之善法,正本清源,匪异人任矣。”李希圣辨析道:“条议之言,先后倒置,请易之曰:必先行西国之善法,乃可正中国之人心。”蔡尔康所加的按语则为:“请下一转语曰:必先明西国之善教,乃可行西人之善法。”

上述数例充分说明,华人编辑对《万国公报》刊载的文章并非“录而不作”,而是按自己的观点进行解释和评论的。

本文转载摘编自《湖南大学学报(社会科学版)》第22卷第6期,原题:《华人编辑与<万国公报>》,作者:杨代春,刊于2008年11月,内容有删改。

图片来源于网络

原标题:《不只是语言润色工作者 |《万国公报》的华人编辑们》