专访|央吉玛:现在的状态看似柔弱,实则勇猛

“我也会觉得惭愧,五年了,还在宣传《莲花秘境》,一直没拿出新东西,也没做巡演。”“会出现场专辑吗?”“这几年每场演出都会录音,但还没这个打算。”

央吉玛已经和家人一起定居拉萨两年,女儿刚上大班。上幼儿园之前,她尽可能完全地陪伴,后来才能抽出时间“自己做点东西”。

四年前采访央吉玛的时候,她“特别不好”。当时不懂生完孩子身体为何会发生那些变化,嗓子发炎,一度完全唱不了歌,“很忧郁”。很少有人关心或谈论生育对女性音乐人声音的影响,经历过这段时期的央吉玛现在回头看,发现除了坏影响也有好的,“它是中性的”。

当然,她的声音不可能再回到和左小祖咒合唱《竹林》时的样子。“那个阶段带着小女孩的气息,荷尔蒙的劲儿,妩媚、天真、灵性、纯粹。”生育和人生经历的拓宽改变了央吉玛的声音。现在她不会像从前一样唱高音,“够高音的方式有点像人老了之后变回小孩子,声音自然地出来,唱到哪儿,就到哪儿。”

央吉玛

央吉玛小时候跳舞,主要是藏族舞,不怎么唱歌。她记得母亲为她缝过一条孔雀裙,头上插几根羽毛,到小广场上跳舞的情形。大学离家到中国传媒大学念表演系,声乐课老师让她教同学们唱藏语歌,她就大声地唱,大家一起特别开心,“大学那会儿唱歌最自然”。

大四,央吉玛在拉萨遇到音乐人宋雨喆,毕业后加入他的乐队“大忘杠”。大家在一起做先锋实验音乐,“对我的影响特别大”。在“大忘杠”,央吉玛的角色既是人声也是乐器,是全员进行音乐实验的一部分。“宋雨喆一直肯定我,说我唱什么都好,说央吉玛你是独一无二的。后来我知道,声音不重要,重要的、特别的是影响声音的这个身体和心灵。”

央吉玛热爱的先锋戏剧和大忘杠的实验异曲同工。“这段时期让我能够深度开发声音,让身体里的东西涌出来。实验的东西可能会有点不好听,但整个乐队有那股劲儿,把我原本有的东西碰撞出来。”

以大忘杠为起点,央吉玛后来和不同的艺术家玩即兴,“都是很厉害的艺术家,给我立了很高的台阶,对我来说都是珍贵难得的训练”。年轻的央吉玛有勇气用声音冲击,毫不顾忌地挖掘过自己的情感,充分地表现自己,“但这个阶段已经过去了”。

现在她独行的时候多,自己写歌编曲,把小样发给乐手,再进入集体创作时间。每天送女儿上幼儿园之后,她回家喝一杯红茶,开始工作。写歌通常很快,编曲很慢,“很磨,特别磨”,时长通常以年为单位。

有一首歌已经写好整十年,现场唱过几次,但一直没进录音室。“今年我突然决定进棚录下来,因为意识到那个劲儿会消失,尤其是尾声吟唱的状态。现在的我是这样的:做了妈妈,知道要为自己的选择负责,但心里还是小女孩,一直是妈妈的女儿;看似柔弱,实则勇猛。”

必须要录下来了,因为这样的状态不会永远存在,说不定哪天就像《竹林》时的天真妩媚一样消失了。

做音乐那么久,央吉玛一直没找准阶段性记录和持续创作的节奏。别人都是先发新专辑,接着新专巡演上路。央吉玛是反过来,写了歌先演,每次演出都滋养作品继续生长变化。越变越多,越想等等再敲定下来,搞到现在要为演出做推广,都拿不出新的作品交给媒体。央吉玛也犹豫过,是否要改一改做法。

她的上一张专辑《娑婆吟叹:莲花秘境》(2016)以门巴老调为基础。其过程也漫长,她花了七八年收集歌调,又经过各种耽搁,专辑才出来。

央吉玛祖籍墨脱,姥姥、姥爷都是墨脱人,二十多岁离开家乡就读中央民族学院,毕业后分配到林芝,几十年来仅1986年回过一次墨脱。但是墨脱从未离开过他们。“关于墨脱的一切都是他们告诉我的,这是我们三代人的乡愁。”

她自己出生长大在林芝,考上大学是第一次出远门去大世界冒险,有痛苦也有快乐,从此就和故乡有了距离。距离生出向往,放假回家的时候,央吉玛和一生致力于收集门巴老调的姨妈有过几次长谈,因此重新看待收集门巴族老调的意义,唤醒对它埋藏在心底的感情。

央吉玛拿着录音笔去找姥姥,请姥姥把歌教给她。“我姥姥就一首一首地唱。但是也没有很激动地想要统统教给我,或者让我一定要继承下去。她很平静,唱完了就跟我说,‘以后我走了你还可以留着这些歌听’。”

央吉玛回过墨脱,帮姐姐送为当地贫困人家筹措的善款。“当时一屋子的人都在家门口送我,看着我一路坐大巴一直到再也看不到。好像我把一家人的心都带回去了。”

乡愁沉甸甸,但是和一路浪游收集民歌的宋雨喆一样,央吉玛不强求保留和传承,尽管她和姨妈都认同保护老歌的价值。她是家里年轻一代中门巴语说得最好的,也会尽力教自己的小女儿门巴语。“但是有些东西也许终究会流失,万事万物都有自己的寿数”。

央吉玛

和姨妈的数次长谈中,最深地刻在央吉玛脑海中的是姨妈的一句:“你走吧,有多远走多远。”

她走得够远,谁能想到如今又回到西藏,和家人生活在奇妙的拉萨。“拉萨光秃秃的,有很硬的力量,和林芝的森林与云雾完全不一样。”在拉萨,央吉玛的住处旁边新开了万达广场,里面应有尽有,逛着逛会看到穿藏袍、编辫子、戴松石的藏族老太太。“这种奇妙的文化冲击在今天的拉萨随处可见。”

她屡次迁徙,在何地,写的歌就染上在地的风貌。林芝写的歌“湿漉漉,朦胧,迷幻”,拉萨的“硬核,实验、当代”。别人如果问央吉玛,你的音乐什么风格?她不知道要怎么回答。“世界音乐”是一张通用的标签,但“对我自己的身份、音乐风格的界定是没有的”。

《莲花秘境》之后,央吉玛写的歌渐渐褪掉门巴老调的影子。它们更轻盈自在,“是建立在一定的对自己的认知和坚定的信心上”。她不喜欢表达自己,又迫切需要表达。歌里的唱词不多,门巴语、英语、汉语都有,吟唱为主。歌都很长,往往超过十分钟。央吉玛所述的“这些歌的故事性”是抽象的故事性,由唱词、唱腔的情绪变化去铺展。她在一遍遍的漫长打磨中试着不断加强它们的表现力。

大学时候,央吉玛的声乐老师不让她正式学习唱歌,怕科班训练毁了她自然的音色和发声方式。她至今没受过专业声乐训练,对声音表现从无严苛精准的要求,唱腔的千变万化多半来自无意识地开发,在唱的过程中捕捉新的声音表达。“就是不停地唱,越唱状态越好,发声部位的肌肉记忆越强。”

几年前在Live House看过一次央吉玛的现场。舞台上,央吉玛的迷人住处不仅在于肢体语言,还有一人声里的多重人格。她像原始宗教里的女祭司,以歌舞邀祖灵降临,行一场灵魂附体的秘仪。弥漫的高音,坚实的低音,分别对应阴性和阳性。她标志性的中音如巫祝吟诵,不分雌雄,里面有不容置疑的摄人力量。一首歌的结尾,她转身向舞台深处走去,用年幼女孩的声音唱童谣,又是另一重人格。

现在,央吉玛想做更多,不止是尽音乐人的本分。“我们大学那会儿,能去北京保利剧院演出是最大的梦。我的荒诞处在于,现在可以去那边演出了,但不是因为戏剧。”

可对戏剧的痴迷还在那儿。今年10月和11月,央吉玛会在北京保利剧院和上海文化广场开两个专场。她有好多想法,总是一首歌自己听着,“出现好多视觉画面”。她就自己摸索,怎么把音乐会变得“像音乐剧,让它们有更强的戏剧性”。

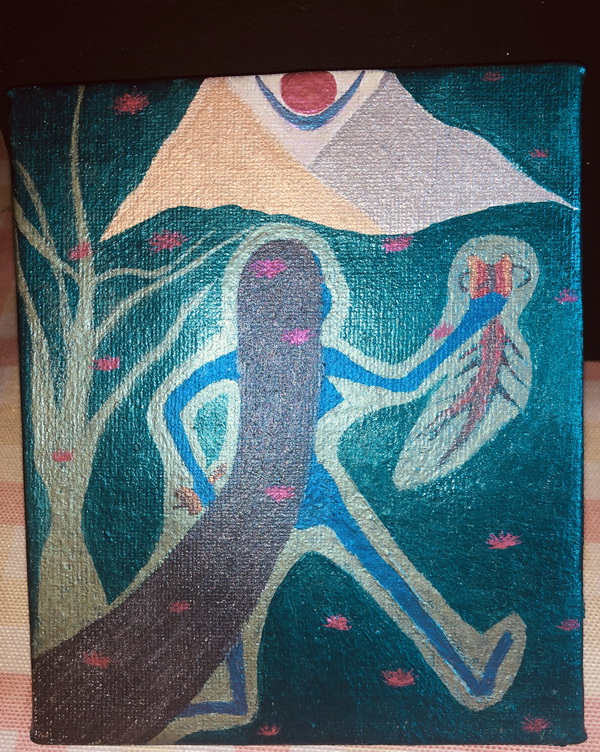

央吉玛的画

“以前只注意听觉上的感受,现在希望演、唱、听兼有,有更多维的表达,包括肢体、画面、VJ。”她还继续跳舞,画画,画长发女人在色彩浓丽的夜色中跳舞或冥思。

和她一起上台的乐手,反而越来越少了。已经有好几年,央吉玛的大部分现场只剩两个乐手,一个负责各种打击乐,一个吉他加合成器。“说不定最后只剩我一个呢。”

还有很多东西想实现,她比较期待未来的自己。“现在处于积聚能量、体验生命的阶段,我想要清醒地保持身体和心灵的觉知,为未来带来更多的感受。”