纪念左拉逝世118周年:他是人类良心的一刹那

左拉(1840—1902),法国自然主义小说家和理论家,自然主义文学流派创始人与领袖。

左拉,生于工程师家庭,7岁丧父,生活困顿。1857年和母亲随外祖父迁居巴黎,读完中学便当了海关小职员。1862年进阿歇特书局当打包工人,不久以其出众的诗歌才华升为广告部主任。这期间发表中短篇小说集《给妮侬的故事》(1864)和长篇小说《克洛德的忏悔》(1865)、《马赛的秘密》(1867)。在前一部作品中,可看出浪漫主义的影响。第二部作品中,自然主义的创作方法已见端倪。

19世纪60年代,左拉提出自然主义文学理论,从而成为“人和人的情欲的审问官”。这期间左拉写了中篇小说《黛德莱丝·拉甘》(1867)和《玛德莱纳·菲拉》(1868)。1868年开始,他模仿巴尔扎克的《人间喜剧》,酝酿创作连续性大型作品《卢贡—马卡尔家族》的宏伟计划,按他的预想,这将是“第二帝国时代一个家族的自然史和社会史”。经过25年勤奋写作,终于完成了这部包括20部长篇小说的巨著。作品在不同程度上受到自然主义理论的影响,但在其中一些杰作里,却是现实主义倾向占主导地位。如《金钱》(1891)、《小酒店》(1877)。左拉继而又写了长篇小说三部曲《三城市》,揭穿宗教的虚妄,阐发通过科学改良社会的思想。1898年,他投身为受冤屈的犹太血统军官德雷福斯伸张正义的斗争,招致反动当局的迫害。流亡英国时开始写作的《四福音书》只完成三部:《繁殖》(1899)、《劳动》(1901)、《真理》(1902)。该书寄托了作者的社会理想。左拉的小说创作和自然主义理论深深影响了19世纪后数十年的法国文学。

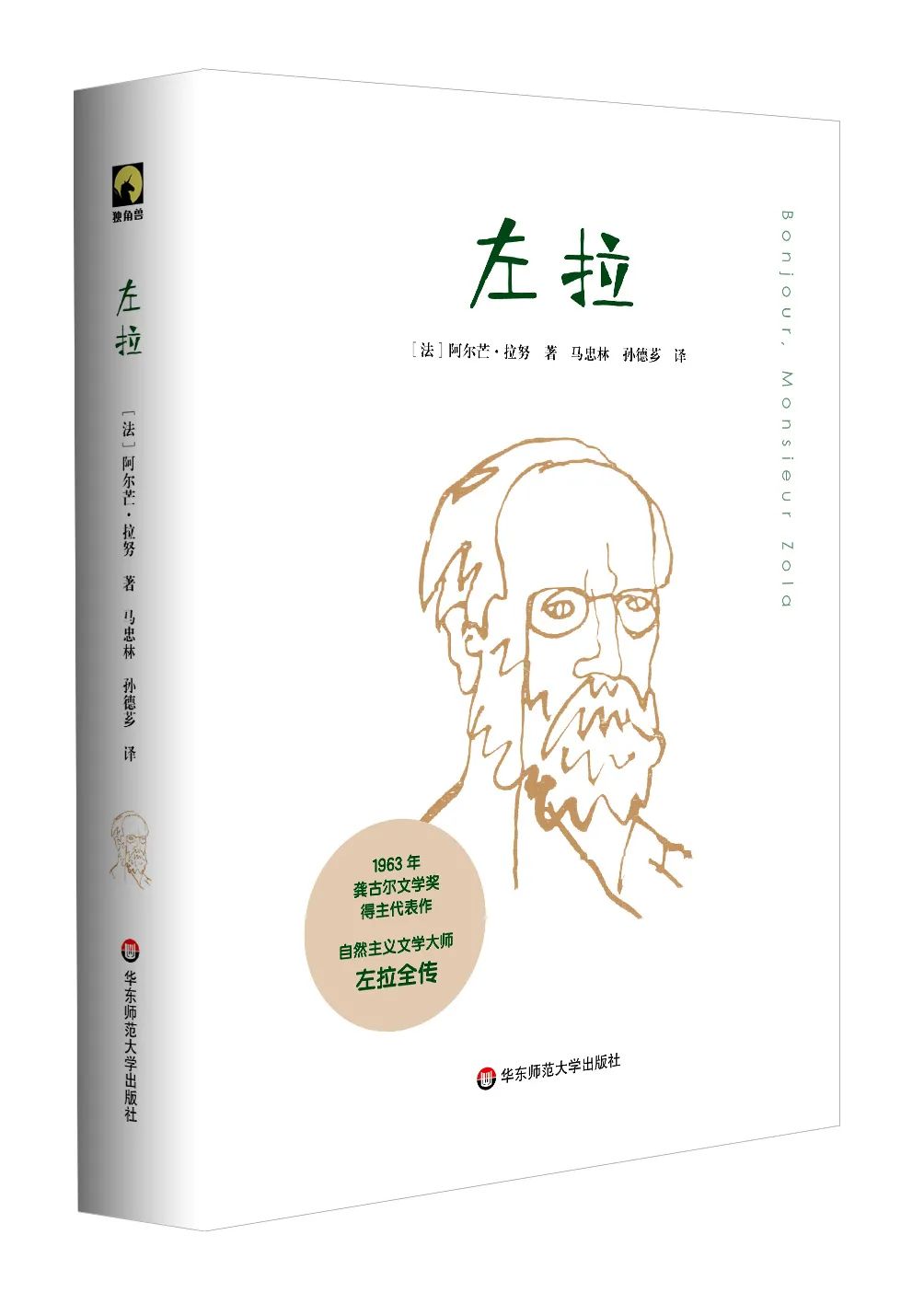

龚古尔文学奖得主阿尔芒·拉努根据翔实的证据资料和档案文件,“十年磨一剑”,以小说家的笔法、诗人的语言,结合散文式的结构,创作出一部风格独具的左拉传记。真实的左拉,神奇般地复活在这里。遇见左拉,是为了再度遇见辉煌的十九世纪,颤栗的法兰西,和那些注定照耀后世的文化群星:雨果、莫泊桑、福楼拜、龚古尔兄弟、普鲁斯特、马奈、塞尚……

Zola

左拉与德雷福斯事件

德雷福斯(1859—1935)

德雷福斯事件背景介绍

1894年,法国陆军参谋部犹太籍上尉军官德雷福斯遭诬陷犯有叛国罪,被革职并处终身流放,法国右翼势力乘机掀起反犹浪潮。此后不久即真相大白,但法国政府却坚持不愿承认错误,直至1906年德雷福斯才被判无罪。

1898年,左拉在《震旦报》上发表了一篇著名的文章《我控诉》,以令人钦佩的远见和勇气,揭露了围绕在诉讼案件四周的阴谋诡计。因为这封公开信,左拉被判处一年徒刑,他被迫流亡英国。在德雷福斯事件重新审理的时候,他才重新回到法国,之后又有两次较量,最终德雷福斯被释放。这个案件的胜利,左拉功不可没。后来,在左拉逝世的葬礼上,法朗士在悼词中写道:“没有一个人比左拉更加热爱人的同情心。他是人类良心的一刹那。”这无疑是一种最高的赞美,一种当之无愧的赞美。

法国著名思想家雷蒙·阿隆(1905—1983)就是根据这起案件写出了《知识分子论》。他在书中特别提出:认为德雷福斯无罪的作家、思想家、记者、律师等群体被称为“知识分子”,背后的真正意思是能够坚持真理、坚守知识和信仰的人才能够称之为知识分子。

德雷福斯事件让法国社会为一个小人物的罪与非罪争论了十二年。正义不仅还无辜者以清白,也让法国自由、平等、博爱的共和精神被彻底确立,更在深层次的精神和灵魂上让法兰西民族的良心成功通过了朴素道德的考验。

作为一个受诬陷的犹太军官,德雷福斯一直为自己讨公道;作为一个作家,左拉对共和国总统的吶喊划定了“知识分子”这一词汇的精神坐标;法国社会无数支持德雷福斯的普通人,成为了那个时代的最美风景。

以下文字选自龚古尔文学奖获得者阿尔芒·拉努的传记作品《左拉》,作者以翔实的材料和磅礴的激情,还原了左拉发表《我控诉》的震撼一幕。

夜深了。人们听到从印刷所传出来的嘈杂声。壁炉里的炭火烧得通红。有人把校样送到左拉面前。不久前,当他念到公开信的结尾处时,朋友们一一和他握手,表示支持和赞赏。

但这时,他又有些害怕和担忧,他认为推论部分有些啰嗦累赘,而抨击部分又有些晦涩。左拉向来是严于解剖自己的。德雷福斯派的人们,时至今日尚且缺乏信心,总是忧虑不安,而当他们读到左拉的“公开信”的时候,将会被吓呆的。但是,克列孟梭(注:法国著名政治家、新闻记者、法兰西第三共和国总理。当时在《震旦报》主持工作。)对左拉的“公开信”给予高度评价,认为有战斗威力。参加战斗的记者们更加具体地指出,文章的结尾是对敌人的沉重的一击;这个结尾堪与历史上的西塞罗的《抨击集》相媲美。

“我控诉杜·巴地·德·克朗中校,他是这一冤案的罪恶的制造者。他也许并非蓄意而为,但愿如此!之后的三年,他又以最荒唐、最恶毒的阴谋来维护他一手造成的罪恶。

“我控诉麦贺西耶将军,至少是由于意志薄弱,他变成了制造本世纪最大罪恶的同谋者。

“我控诉毕隆将军,他掌握了德雷福斯无罪的证据,但把它扣压了下来;并且为了一定的政治目的,为了挽救已经陷于罪恶之中的总参谋部,他变成了制造这场亵渎人道和正义的罪恶的罪犯。

“我控诉布瓦代夫将军和宫斯将军,他们同样是这场罪恶的同谋犯……我控诉佩利厄将军和拉瓦利少校,他们进行了罪恶的调查……我控诉三位手迹鉴定专家,我控诉拜劳姆、瓦利纳尔和库阿尔先生,他们做了骗人的虚构的报告……我不是不知道一八八一年七月二十九日通过的新闻法第三十款和第三十一款关于诬告治罪的规定对我的威胁,但我愿意冒着被治罪的危险……至于我所控告的那些人,我并不认识他们,也从未见过他们,我对他们既无冤仇也无怨恨。在我看来,他们只是社会不平等的制造者和代表。我的行动是一种革命手段,目的在于使真相和正义早日大白于世。

“我只有一股热情,为人类寻求光明的热情;人类已经吃尽了痛苦,它是有权利享受幸福的。我的强烈的抗议是发自我内心的呼声。让他们把我送去受审吧,但愿审讯在完全公开的情况下进行……”

“我在等待着。”

“我不喜欢‘公开信’这个题目,左拉,它不够尖锐。”

于是,克列孟梭在校样的顶端写下了三个大字:

我 控 诉 !

“为什么没有提到亨利?”拜贺纳尔·拉萨尔关心地提醒道,“亨利他可……”

“没有什么了不起的!”乔治·克列孟梭打断了他的话。

当排印工人将“公开信”拼版,不断将清样送到编辑部的时候,当印刷机开始转动起来的时候,左拉回到了家中,疲惫地仰脸躺在床上。他久久不能入睡,在黑暗中睁着两眼。

电影《我控诉》剧照

必须借助于以左拉为鼻祖的一体主义的方法来观察《我控诉》这封公开信在民众中所掀起的飓风。在那些轻率的鼓动者和虽有才能但缺乏诚实的抨击文章作者的煽动下,民众狂热起来了,而几个狡诈的人则操纵着一部分人,企图利用机会夺取政权。

三十万份《震旦报》一时间被报贩抢购一空。左拉不得不在自己手中的那份报纸上潦草地写上“留存”二字。一个女报贩对让·约瑟夫·勒诺说:“竟然写出这样卑鄙的东西来!”在沙徒登十字街口,也出于同样的原因,一群店铺的伙计把抢购来的一捆《震旦报》焚烧了。

露西·德雷福斯写信给丈夫说:“我亲爱的,勇敢些,勇敢些!我们的痛苦快结束了,我们快有出头之日了!……”

人们向克列孟梭办公室投掷石块,砸碎了窗玻璃。克列孟梭抱怨道:“这群蠢猪糟蹋了我两块版!”大学生们和着歌曲《彩色的灯笼》的节拍,高声喊叫着:“处死左拉!处死左拉!处死他!”雅克·班维尔在一篇文章中写道:“对左拉来说,一切罪过都应归咎于民众……这半个意大利人,四分之一希腊人,四分之一法国人,是货真价实的杂种,他可不是人类的好标本。”在芒特,一群人强迫一个姓德雷福斯的邮局负责人辞职。姓德雷福斯的人到处受到人们的围攻。在蒙马特尔,人们唱起了嘲讽左拉的歌曲。

电影《我控诉》剧照

人们贴出印制的标语:“真正的法国人对意大利人左拉的唯一回答是,他妈的!”在布鲁塞尔街,在左拉的住宅门前,一些前来维持秩序的警察和围在那里的人群一起高喊:“处死德雷福斯!处死左拉!”在社会主义者中间,有人说:“左拉是一个资产阶级分子,人们不会受一个资产阶级作家摆布的。”但是,当时的无产阶级领袖盖德打开了窗子,高声反驳道:“左拉发表《我控诉》,这是本世纪最伟大的革命行动!试想,一旦我们掌握了政权,在这种恶劣的世风下,我们能有什么作为呢?”

当时丑化德雷福斯的画作

德吕蒙对几年前曾跟他一起在《自由言论》社工作并追求过的塞万莉娜说:“您的左拉简直是一个掏粪工!”她回答道:“德吕蒙,你以后再跟我说什么也无济于事了!”这个长胡子的女人的话使对方惊呆了。在艾克斯,属于反德雷福斯派的塞尚对身边的画家勒巴依说:“要是我认识这个左拉,我一定当面嘲弄他一番!”有一个名叫佛兰的人,曾在跳蚤市场买了一个(他自己说是两个)将军戴的头盔,回家做了痰盂。现在,他用硬纸板做了两个模拟像:一个是带着左拉面具的犹太人躲在德国人的背后,另一个是左拉溺在水中,摇着手中的《我控诉》向德国人求救。黑猫皮影剧院的卡朗·达什,一个漂亮的制图员,画了一幅德雷福斯的漫画:裤子系不上扣,在魔鬼岛的德雷福斯发福了!一些上流社会的太太小姐,像菜市场的鱼贩子一样,发狂地喊叫着:“应该割掉犹太人的那个!”她们当中的一个更具体地说出了她们共同的心理:“但愿德雷福斯是无辜的,好让他多受点罪!”一些耶稣教神甫命令信女们不要和她们的姓德雷福斯的丈夫同房。站在一旁观望的布律昂利用《卢塞尔小弟》的曲调唱起了这样的歌:

亲爱的大师,近来您过度操心,

您常把大便纸当成餐巾,

常把您的便壶当成盘子。

呵,啊!请您安静下来吧,

图鲁兹大夫的话并不是没有原因。

但是,一些作家、艺术家和学者要求重新审理德雷福斯案件。

他们当中有阿纳托尔·法朗士、弗雷德里克·帕希、克洛德·莫奈、欧仁·加里埃尔、加布里埃尔·塞阿依、贺克吕、查尔·黎塞、维克多·马尔盖利特、奥克达夫·米尔波、让·阿雅勒贝尔、圣·乔治·德·布埃利叶、马塞尔·普鲁斯特、乔治·勒孔特、阿尔芒·沙尔庞捷等等。人们骂他们是“知识分子”。

德雷福斯,电影《我控诉》剧照

本文节选自《左拉》,华东师范大学出版社2020年9月版