总统建筑师:托马斯·杰斐逊与清华大礼堂

【编者按】

众所周知,托马斯·杰斐逊不仅是美国历史上第三任总统,还是一名建筑师。最近出版的《总统建筑师:托马斯·杰斐逊》一书,通过不同的角度和材料,向读者呈现了一个生动多元的建筑师杰斐逊。书中七个章节,分别介绍了杰斐逊的建筑师自我养成之路,他所展望的华盛顿特区规划,他创办的弗吉尼亚大学,他设计建造的蒙蒂塞洛自宅,以及他的作品和中国建筑之间的相互作用。而为该书撰稿的六位作者,都曾在弗吉尼亚大学学习。本文摘自该书,经授权刊载,标题为编者所拟。

托马斯·杰斐逊

美国第三任总统托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)是一名建筑师。他从未造访过中国,但他的作品却和中国建筑发生了千丝万缕的关系:他的自宅设计采用了中国风的装饰图样,清华大学的早期规划也参照了他所主持建造的弗吉尼亚大学学术村。

中国风的世纪和杰斐逊的世界

杰斐逊所生活的18世纪,是一个“中国风”(Chinoserie)盛行的时代。“中国风”不是关于中国的学术研究,而是欧洲人对神州风韵的想象。在19世纪以前,欧洲人对中国的真实情况知之甚少。所谓“中国风”,与其说是欧洲人眼中的中国,不如说是欧洲人炮制出的一个新奇而又诗意的彼大陆,那里礼仪之邦,那里鸟语花香。

富朗索瓦·布歇(Francis Boucher)作品《结伴钓鱼的中国人》(局部)

杰斐逊见证了中国风在欧美世界所产生的热烈的反响。在法国出任大使的期间,他见识到了欧洲各国对中国风的多样化解读;他的藏书中囊括了当时关于中国风建筑、园林、家具设计最重要的文献;自1894美国开始和中国直接贸易之后,他目睹了中国的茶叶和瓷器等商品席卷美国社会各个阶层。

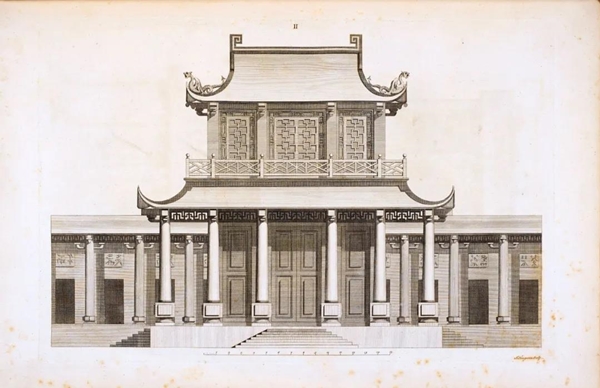

在中国风盛行的环境下,即使杰斐逊没有去过中国,他的建筑设计中也映射出来自中国的影响。杰斐逊的图书馆里藏有一本威廉·钱伯斯(William Chambers)的《中国建筑,家具,衣物,机械和器皿的设计》,这本书以图样的方式展现了中国式的建筑园林设计。他参照钱伯斯的专著中的插图中所展示的中式栏杆,设计了他的自宅蒙蒂塞洛(Monticello)里的屋顶和走道的栏杆,花园长椅的装饰,以及弗吉尼亚大学第七号教工别墅的栏杆。

威廉·钱伯斯《中国建筑,家具,衣物,机械和器皿的设计》插图II(1757)

托马斯·杰斐逊自宅蒙蒂塞洛

除了建筑装饰,杰斐逊也喜欢中国风的花园小品。早在1771年,他在记事本上写道,他想在花园里建造一个方形中式的庙宇和一对中式的塔楼。当时这个愿望没有付诸实践。多年后他念念不忘这个心愿:1804年,他在备忘录上写道希望在花园里添加多种庭阁庙宇,一种类似于罗马万神庙,一种采用哥特式,一种模仿长方形的尼姆方殿(Maison Carree),还有一个类似于丘园的中国亭。杰斐逊最终没有实现这些构想,然而他和中国建筑的联系却不止于此:他对弗吉尼亚大学学术村的构想,在一个世纪之后,漂洋过海来到中国,滋养了这里的大学规划。

杰斐逊欣赏古希腊时期哲学家学派的传承模式:学子们在导师的住宅周围的花园里搭建简易的棚屋并住在这里,以便于师生间密切探讨切磋哲学问题。

1805年,在写给朋友的信中,他吐露了对大学的田园牧歌般的设想:“最好能给每个教授建造一座教学和居住的朴素的小楼,再把它们和学生宿舍用廊道连接起来……事实上,一所大学不应该是一栋房子而是一座村庄。”

在这封信中,杰斐逊已经描绘出弗吉尼亚大学校园规划的核心概念:一个以学术为中心的世外桃源,隔绝城市的喧嚣和浮华。学校的功能分散到独立的小楼中;这些小楼围绕着中心大草坪。学生和老师,或漫步在花园里、或在草地上席地而坐,优雅地交谈,机智地对话,在这个过程中教学相长。

弗吉尼亚大学学术村

基于对古典建筑的深厚了解,杰斐逊选定以罗马万神庙为原型来设计学校学术村的中心建筑——著名的圆厅图书馆。他选择了用裸露红砖为建筑的底色,其他的构成元素——穹顶,希腊神庙形式的门廊,窗框和线脚——都是白色。这也为学术村建筑群奠定了统一的风格基调。

以神庙为原型设计大学图书馆,寓意着把对神的敬畏转移到对学问的尊崇上。希腊神庙式的门廊给圆厅图书馆带来了高贵庄重的氛围。从这里进入宽敞的门厅,经过环形的楼梯到达穹顶下宏伟的圆形空间——这里安置了藏书阁和阅览室。天窗透下的光洒满了整个穹顶;整个空间显得空灵而神圣,让人心生崇敬。在这种宏大的空间背景下,凡尘琐事显得渺小而轻浮;追求真理在此刻成为了唯一有价值的事。

圆厅图书馆二楼室内(Alex Proimos摄于2011年)

以图书馆统领校园建筑群是杰斐逊的首创。在此时美国其他大学里,图书馆不是单体建筑,而仅仅是大楼里一间比较大的房间(例如哈佛大学、威廉玛丽学院、耶鲁大学)。和这些学校相比,圆厅图书馆在弗吉尼亚学术村的中心地位标志着阅读在校园生活里的核心作用。而它宏大的藏书空间和阅览室烘托出了通过阅读追求学问的崇高感。

杰斐逊的学术村为大学校园规划开创了一个新的范式,对此后大学校园的布局产生了深远的影响。但是,这影响来得并不即时。需要待到将近一个世纪之后,北美的大学里才再次出现这样开放的校园和如此规模的图书馆建筑。

从田园到都市:从学术村到哥伦比亚大学

弗吉尼亚大学学术村建成将近一个世纪后,美国大学职能发生了质的变化——其核心从传播神旨变为探索新知——这意味着学习目的和方法的巨大转变。大学职能的巨大转变不仅影响日常的教学,也改变了学校的规划和建筑设计——随着探索新知成为大学的核心任务,大学的中心从教堂变为了图书馆。

改变美国校园规划的另一主导因素是此时在美国大城市中兴起的城市美化运动(City Beautiful Movement)。这项改革运动旨在通过修建宏伟气派的公共建筑而达到美化城市生活环境的目的。在这股风潮之下,许多建筑师将校园看成是城市缩影,并将城市美化运动的理念渗透到了他们的学校规划当中。这种影响率先反映在了麦金、密德&怀特事务所(McKim, Mead, & White)在1894年所设计的哥伦比亚大学的新校区中。这个项目由麦金主持,他将新古典主义建筑风格和杰斐逊式的校园规划重新带回了美国大学设计当中。

麦金为哥伦比亚大学的新校区创造了一个宏大开放的建筑形象;学校的中心是罗氏纪念图书馆(Low Memorial Library)。和杰斐逊一样,麦金选择了罗马万神庙作为罗氏纪念图书馆的建筑原型。图书馆坐落在高台之上,门前大楼梯为学生提供了休憩社交的场所。宏伟的体量和简练的建筑语言为图书馆创造了壮观庄重的形象,也为整个校园建筑群定下了风格基调。

明信片展示从纽约曼哈顿116街看向哥伦比亚大学,1902-1905

图书馆朝南面向宽阔的绿地广场,广场延续到116街边沿,向城市开放。麦金将这广场视为是整个校园的“前厅”(vestibule),就如同卢浮宫或是罗马圣彼得大教堂的门前广场一样。图书馆两侧的教学楼和办公楼,松散地按照庭院式布置。学校朝向道路的一面设有多处入口,以促进校园和城市街区的融合。

麦金规划设计的哥伦比亚大学延续了杰斐逊学术村的校园规划传统:古典主义的圆顶图书馆坐落于规划轴线的末端,统领学校的其他建筑群,并面向开阔的景观。二者也略有不同:在学术村,穹顶象征的是追求学术的尊崇地位;在哥伦比亚大学,穹顶表达的是文化机构在都市中的显赫地位。

杰斐逊的圆厅图书馆面向宽广的草地和开阔的山峦景观,意图创造优美的学习环境、陶冶学生们宽广的心胸。相较而言,麦金的罗氏纪念图书馆面向的是喧嚣的城市景观,门前的广场供师生和纽约市民们共享——它呈现的是现代大学积极投入城市生活的姿态。像这样,在将近一个世纪之后,杰斐逊式的校园规划被应用到了大都市纽约的重要文化机构中,演化出了崭新的含义。

从纽约到北京:清华大礼堂的规划和设计

1914年清华学校的扩建和哥伦比亚大学的迁址多少有些相似。二者相隔20年,但都是学校的重新定位促成了校园的扩建和规划。清华学堂建于1909至1911年,是一座留学培训学校,学制八年(分为中等科和高等科各四年)。1913年8月,周诒春正式受任成为第二任清华校长。上任后,周校长计划将清华学校转化为一所“完全美国式的”、学科门类齐全的综合性大学。学校要兴建图书馆、科学馆、体育馆和大礼堂,以匹配当时一流美国大学的办学设施。于是,1914年6月间,他邀请同为耶鲁大学校友的墨菲来校讨论清华大学的扩建规划。

在现有清华学校的基础上,墨菲1914年的规划方案主要在东西两向扩展校园:在东面新建大学部(后未建成);在西面新建高等科教学区。高等科教学区采取了杰斐逊式的校园规划:沿着南北轴线布置舒展的长形草坪。轴线尽端以宏伟的新古典主义风格的大礼堂收束;沿着草坪布置其他教学建筑。大礼堂以其宏伟的体量、焦点的位置和别致的穹顶统领教学区的其他建筑群。

同样是在规划轴线的尽端安置校园的中心建筑;圆厅图书馆朝向壮阔的山峦,罗氏图书馆朝向喧闹的城市,而清华大礼堂面对葱葱郁郁的古木。在清华,大草坪的另一端是古典主义风格的二校门;可是,出人意料的是,二校门却并不在轴线上(下图)。校门不远处生长着高大优美的白杨树,树叶掩映中依稀能见到学校的红砖建筑。如果追求校门和大礼堂之间工整的轴线对应,则需要改造地形并移除古木,或是拆除部分已有的传统建筑群,于是,墨菲放弃了校门和礼堂之间工整的对仗效果,允许校门偏向一侧。这样的修改更符合中国传统园林空间中半遮半掩、步移景换的意趣,也符合他和周校长在会谈中确立的在场地环境设计中遵循中国传统的立意。

清华大学俯瞰图,显示大礼堂和二校门的关系

相较于学术村或是哥伦比亚大学的图书馆,墨菲对清华大礼堂区域的规划或许更符合中国人含蓄的审美;而悉心保留古木的举措,包含着对光阴的珍重和深情。自然掩映中的清华校园,在某种程度上,实现了杰斐逊心中以学术为中心的世外桃源的理想。正如梁实秋初入清华所描述的那样:

我们跨进校门的头一步,举目一望,但见:一条马路,两旁树着葱碧的矮松;马路歧处,一片平坦的草地,在冬天像一块骆驼绒,在夏天像一块绿茵褥,草地尽处便是庞然隆大圆顶红砖的大礼堂……才跨进校门的人,陡然看见绿葱葱的松,浅茸茸的草,和隆然高起的红砖的建筑,不能不有深入世外桃源的感觉。再听听里面阗无声响的寂静,真足令人疑非凡境。[1]

清华大礼堂采用正方形中心布局。和杰斐逊还有麦金一样,墨菲选择了罗马万神庙作为清华大学礼堂的建筑原型。裸露的红砖为建筑的底色,穹顶为青铜色,其他的构成元素——凯旋门形式的门廊,三角楣饰的线脚和立面上的点缀装饰——都是白色。它为整个教学区建筑群奠定了素雅的色彩基调。

清华大学大礼堂

清华大礼堂成为了清华大学的标志性建筑,伴随着这里莘莘学子的青春年华,即使时光流逝,也让人难以忘怀,而终化成了心底一腔温暖的乡愁。毕业于清华历史系的何炳棣,七十年后深情地回忆在那里的时光:

如果我今生曾进过“天堂”,那“天堂”只可能是1934-37年间的清华园……当1934年九月以一年级新生的身份走进清华校园的大门(现校墙已拆除,这南门已不通行),空旷草坪的背面屹立着古罗马万神庙(Pantheon)式的大礼堂。无论是它那古希腊爱奥尼亚(Ionic)式的四大石柱,古罗马式青铜铸成的圆顶,建筑整体和各部分的几何形式、线条、相叠和突出的层面、三角、拱门等等的设计,以及雪白大理石和淡红色砖瓦的配合,无一不给人以庄严、肃穆、简单、对称、色调和谐的多维美感。[2]

即使在细细观赏过弗吉尼亚大学的学术村之后,何炳棣还是觉得清华大礼堂更美。在他看来,杰斐逊的圆厅图书馆的构成关系“失之过‘繁’”,而且三面都是建筑,有些受“囿限”之感。相比之下,“清华的大礼堂,因有南面无限的阳光和开阔草坪的‘扶持’,显得格外‘洵美且都’”。

1805年,当杰斐逊开始策划一座新的大学的时候,他考虑的是创造古希腊式、融洽的师生关系。他将学校功能分散、围绕中心草坪布置。他将圆厅图书馆设为学校建筑群焦点,希望以此创造出一个一心追求学问的乌托邦。

大约一个世纪后,麦金在大都市纽约的哥伦比亚大学中重用了这样的规划方式;并成功地把它重塑成了大学校园融合城市生活的典范。而墨菲,在继承学术村和哥伦比亚大学规划传统的基础上,在清华大学的规划偏折了中心轴线,创造出符合东方的审美情趣步移景换的体验。

这是一轮跨越百年的东西方文化的互溶。18世纪的中国风,以一种润物细无声的方式渗透到了欧美国家的各个角落,就此来到杰斐逊的世界,成为了他所创造的住宅和校园中的一部分。在弗吉尼亚大学矗立一百年后,杰斐逊学术村规划思路被重用到了熙熙攘攘的城市,甚至直抵大洋彼岸的中国,影响了那里的校园,那里的学子。只有在这足够宽容的环境下,中西方的文化能够从容地渗透,并在相互借鉴的过程中激发出新的创造力。

注释

1.梁实秋,“清华的环境”《雅舍遗珠:人生贵适意》,武汉出版社,2013:146-158

2.何炳棣,《读史阅世六十年》,香港:商务印书馆,2004:91

《总统建筑师:托马斯·杰斐逊》,黄运昇、董哲、熊庠楠/编著,江苏凤凰科学技术出版社,2020年1月版。

《总统建筑师:托马斯·杰斐逊》,黄运昇、董哲、熊庠楠/编著,江苏凤凰科学技术出版社,2020年1月版。