“惠心”跳动,你听见了吗?

原创 CNOOC 中国海油

阅读导引

观看专题片

时长5分26秒

下滑了解整个故事

预计阅读时间13分钟

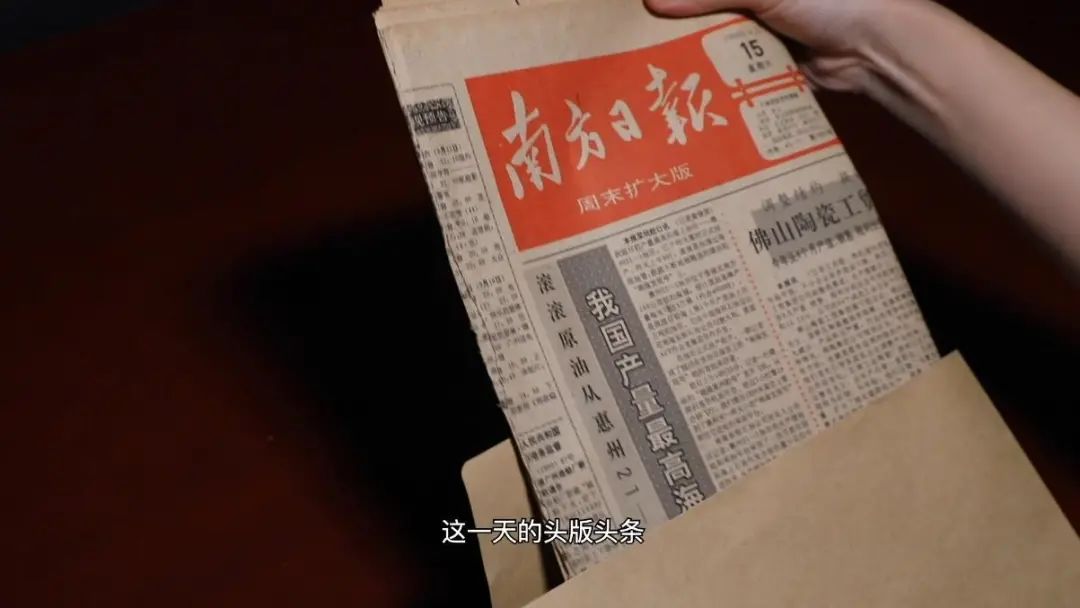

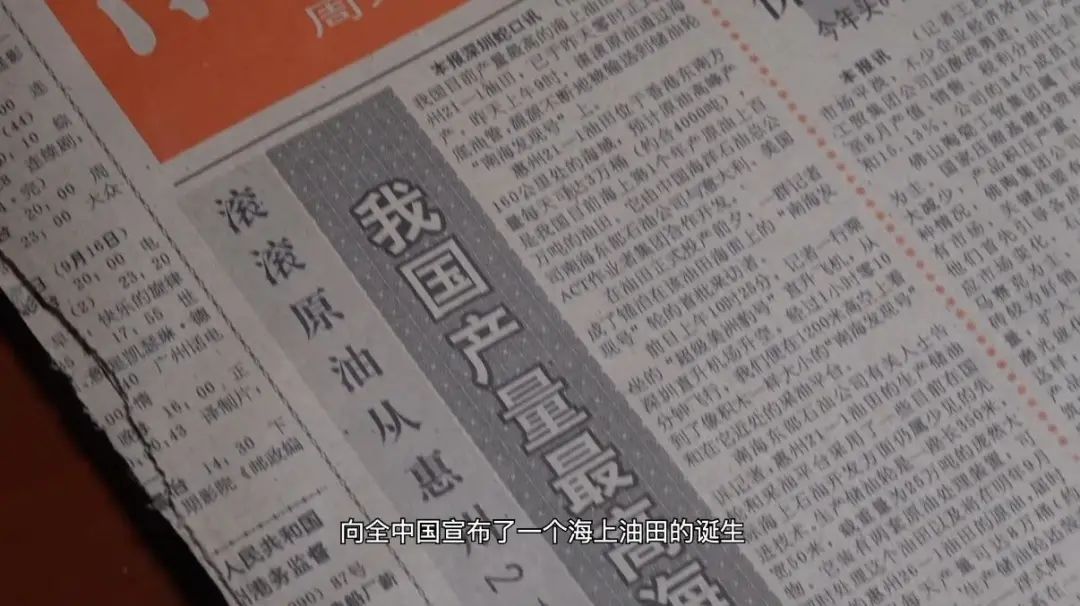

1990年9月15日凌晨零点十六分

一篇题为《惠州21-1油田正式投产》的新闻稿从新华社深圳分社发出,几个小时后,同样的消息登上《南方日报》头版头条,见诸全国大街小巷清晨的报刊亭。

“滚滚原油从惠州21-1输出,我国产量最高海上油田投产……”徐飞艇至今还能脱口而出当年这篇报道的标题和准确出处,彼时的他刚刚结束海班回到陆地。30年后,坐在惠州油田副总经理办公室谈起这段往事时,他如炬的眉目间忽然掺了些柔光。

2020年9月13日,是南海东部海域第一个油田——惠州21-1投产30周年的日子。大多数人并没有想到,在本不被看好的惠州区块,一个最初设计“寿命”仅5.5年、采收率22.5%的边际油田,居然能持续生产30年,累计产油量超过原开发方案的2倍,采收程度达47.6%,造福着祖国的南粤大地。

这一切都要从徐飞艇的那一帮“老同学”们说起。

起

“南海班”吹响集结号

30年前的惠州油田主要由外国石油公司担任作业者,平台上几乎看不到中国人的身影。

作为惠州油田第一个顶岗(顶替外方作业人员)的中方员工,陈志勇是很多人口中颇具传奇色彩的“南海第一吊”。1992年6月,他正式接过平台吊车的操纵杆,一握就是30年。

想象中,30年一直待在海上平台一线的海油人,大抵应该是意气风发又保有沧桑的,脸上写满故事。

现实里的陈志勇,皮肤不是黝黑的、嗓门不是嘹亮的、性格不是急躁的,就连“南海第一吊”这个称呼他也是不承认的。

他很温和,任何场合远远看到我们总是先害羞地微笑,除此之外没有更多表达;但当他爬上吊车驾驶室,发动机轰响带动吊臂缓缓升起,陈志勇面无表情掌控的气场从高处的驾驶室蔓延出来。

人群中太透明,工作时又太耀眼。那是30年如一日在海上历练后才有的烙印。

让他打开话匣子也并不容易,直到回忆起那段“南海班”集结出征的岁月。

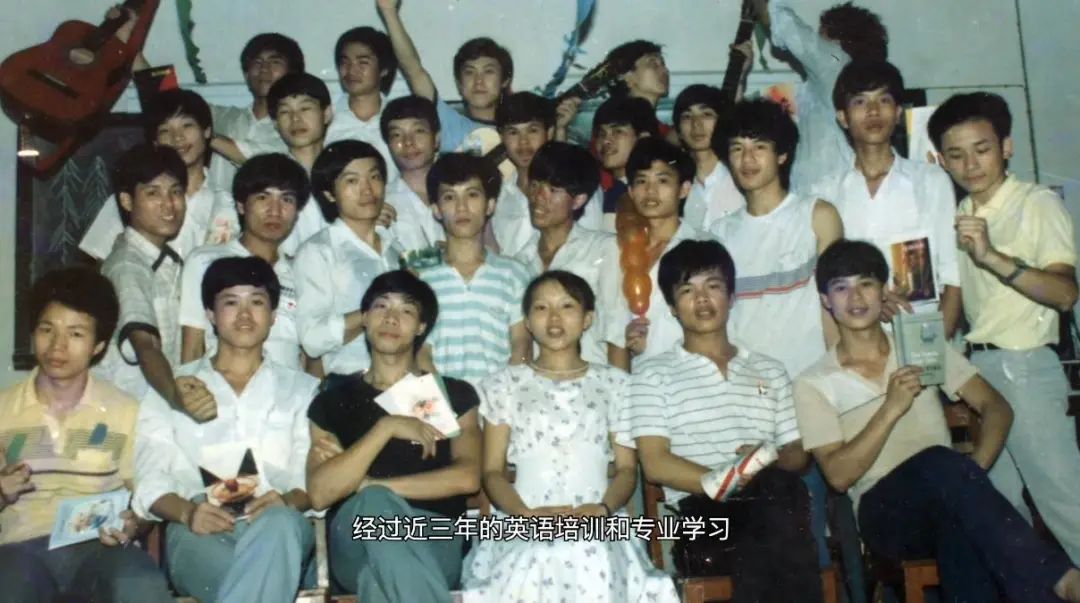

1987年夏末,陈志勇和包括徐飞艇、陈良安、唐希天在内的55名高中毕业生一起签约南海东部石油公司。

他们中大多来自广东湛江和惠阳等地的城镇或农村,曾怀揣着和石油毫无关联的梦想,有的即将参加高考,有的正备战复读。

改革开放的大背景下,没有哪个年轻人可以轻易拒绝深圳,那是一个变动不居的新世界。随着1978年党中央做出了对外合作开发海洋石油的决定,珠江口盆地这块“处女地”吸引了国外众多石油公司前来开展勘探工作,并于1985年在16/08合同区块的惠州21-1-1井获得高产油气流,南海东部海域的海洋石油工业蓄势待发。

同年9月,经过层层筛选与全英文面试,由55人组成的南海技工班正式成立,他们中一些人的命运就此和惠州油田牢牢绑定。

在今天看来,“南海班”成员颇有“先遣军”的英雄色彩,一群不到20岁的年轻小伙子放弃高考,用一年半的时间恶补英语,再花一年半的时间啃下专业课,去到大海中央一个全是外国面孔的平台上做南海的第一批海上石油工人,尽快学习掌握相关技术并接替对应岗位。

故事最初也确实是这样发展的。1990年8月23日,惠州油田敲锣打鼓迎来“南海班”第一批出海员工。

所有人一下直升飞机就愣住了,满眼望去是各色面孔、操着各式英语的外方雇员。“激动”“孤单”“不知所措”,是每一个初登惠州21-1平台的“南海班”成员频频使用的词汇。那段时间,陈志勇每天都会跑到飞机甲板上看有没有黑头发黄皮肤的中国同事从直升机里出来。

9月13日,惠州21-1油田投产庆典在“南海发现”号FPSO(浮式生产储卸油装置)上举行,原石油工业部部长王涛、中国海洋石油总公司原总经理钟一鸣,阿吉普、雪佛龙、德士古三家外方母公司的高管,广东省政府代表,还有美国、意大利总领事应邀参加庆典,为惠州21-1油田投产剪彩。

1990年9月13日“,南海发现” 号FPSO上举行庆祝惠州21-1油田投产仪式

蛰伏了三年的“南海班”成员们以为终于可以大干一场了。

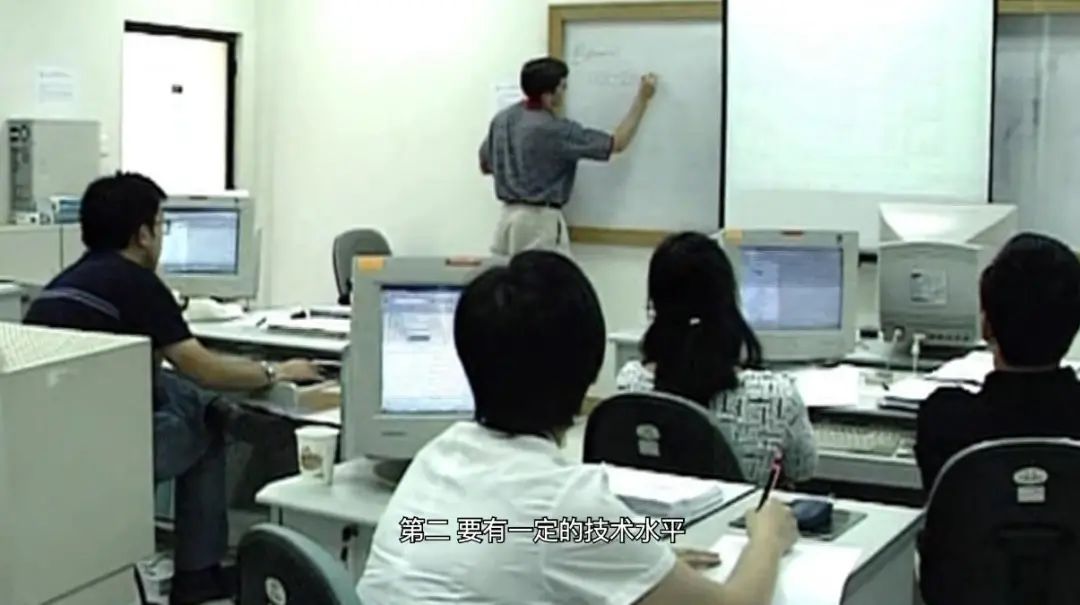

根据合作机构ACT的规定,中方员工需要从平台甲板工开始做起,经过trainee(学徒)、assistant(助理)等阶段,才能实现真正意义上的顶岗。甲板工做了一阵,大家都不同程度发现始终接触不到核心的技术业务。有时候好不容易有个围观检修的机会,也会被外国作业者以拿螺丝为由临时支开,回来的时候,问题早已被人家解决了。

中方员工的顶岗之路似乎曲折而渺茫。

不愿意教,就厚着脸皮追在外国师傅后面问;临时需要拿别的工具,索性一次性全都备好;聊技术行不通,那就转变思路聊生活增进感情;看不懂设备说明书,几个人就拿回宿舍晚上接着一起看……

1992年6月,距离陈志勇第一次登上惠州21-1平台将满两年,平台吊车司机找到他:“Chen,下一个海班,你来开吊车。”

这个消息像撒进暗夜里的星光,在一瞬间照亮陈志勇所有的渴望。那晚,他冲上飞机甲板,对着大海欢呼了很久很久。

承

从ACT成为CACT

“南海班”成员陆续顶岗的消息如雨后春笋传回陆地。

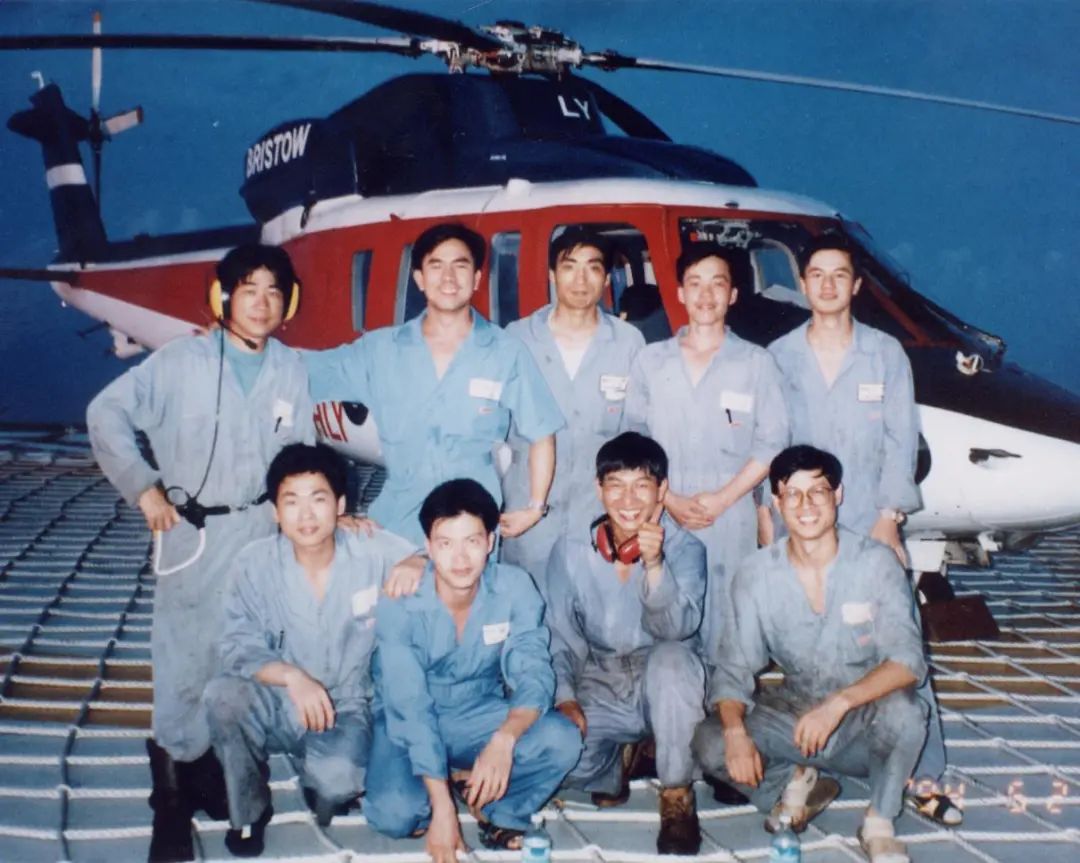

那几年,惠州26-1、惠州32-2、惠州32-3三个油田相继投产,“南海班”成员逐渐被派往其他油田,成为中坚力量。陈良安被提升为惠州26-1平台的电工,唐希天被提升为“南海发现”号的透平技术员……1995年,惠州油田几乎所有中方员工都已顶岗,且大部分人顶替了两个甚至三个外方雇员。

1994 年,惠州油田年轻的员工们,如今已在更重要的岗位上

同年9月8日上午,南海16/08合同区联合作业协议签订,中国海油加入惠州油田作业者行列,标志着当时的中国海洋石油总公司(CNOOC)同阿吉普(AGIP)、雪佛龙(CHEVRON)、德士古(TEXACO)的合作进入更高阶段,中国人开始真正具备西方大石油公司同等水平的管理现代化海上油田的能力。

1996年新年第一天,ACT正式更名为CACT,中国海油把英文简称的第一个字母写入了合作机构的名字中。这也意味着“中方人员在技术和管理上已能同ACT作业者平起平坐。”

当再说起这段堪称扬眉吐气的历史,我们的交谈却没有获得意料中的答案。

“顶岗以后一定很高兴很激动吧?”

陈良安连连摇头:“其实更多是担心。因为没有人再带着你去做了,外方人员都回家了。责任一下子扛在我们自己身上了。”

这种清醒而克制的忧虑,伴随着陈良安很长时间,也见证他一步步成长为集团公司所属单位维修电工技能专家。

也就是在那段齐心协力排除万难的日子里,陈良安发现自己对透平“很有灵感”,逐渐从机械转到了电气专业,“我的英文名Turbine Ann(透平安)就是这样来的。”

唐希天的跨界方向则和陈良安正好相反。比起老同学们忆苦思甜,唐希天更爱聊当下,聊惠州油田未来的发展。因为他就是一个“喜欢向前看、有点不那么安分的人”。

1997年被提升为高级透平机技术员后一直到2003年,他感觉自己六年来一直在重复着同样的工作,尽管辗转了好几个平台,但始终在和透平打交道。“就已经到了闭着眼听一下它的声音就知道哪里出问题的地步,非常想转行。”

一种时不我待和困难重重的感觉交织在唐希天身上。正在这个时候,出现了一个转机。

2004年,惠州油田选拔海上平台监督,唐希天从15名竞聘者中脱颖而出,成为惠州26-1平台生产监督。从一名透平技术员到平台生产监督,唐希天第一次在自己的人生路上窥见更多可能。

但更难的挑战还在后面。

那时惠州26-1平台的生产主操是外方人员,也有不少经验成熟的中方员工,有时会拿着零部件跑来“请教”这位维修专业背景“半路出家”的生产监督。唐希天心里明白,对方是在考验他,这是他必须要面对解决的功课。

不久后,平台正常停产维修,唐希天趁这个空档,每天揣一张流程图,把平台大大小小的角落走了个遍,每台设备、每根管线,连每一个液位开关、压力开关都不放过,平台的整个系统被他装进脑子里,变成对答如流的实力与信心。

而那些来自外方人员的“请教”也自然而然没有了。

实现CACT“平起平坐”所需要的时间和努力,远比你我想象得要久、要多。海油人前前后后用了不下十年的努力,终于将最初的一纸协定照进现实。

转

盘活老油田的第二春

徐飞艇瘦瘦高高,黝黑的肤色保留着昔日长年出海的印记,坐在办公桌前,说话不疾不徐,电脑上贴着他手抄的安全工作目标:“坚决防止较大事故、全面防范一切事故、始终追求‘零伤亡’”。

一开始加入“南海班”时,徐飞艇和大家一样,并没想过自己会干一辈子海洋石油,直到2005年的一段工作经历……

那一年,惠州19-2油田新项目刚建成投产,身为总监的徐飞艇却报名前往番禺30-1气田参与建设。那时他的思虑很简单——在合作的“舒适区”待久了,想去外面看看,“油田迟早都会回归自营,不如先去积累些经验。”

不依靠现成的外方文件,重新编写一套属于中国人自己的油田投产建设方案,这个过程虽然痛苦,却让徐飞艇的思维迅速跳出惠州、跳出南海东部,看到了中国海洋石油工业的可能。

惠州与番禺之间,神奇的缘分之桥,既给徐飞艇带来了人生转折,也促成了惠州21-1油田焕发第二春之路。

早在上世纪80年代惠州21-1油田打探井时,南海东部的地质家们就发现了两个天然气藏。但因储量规模小,一直“待字闺中”。随着研究人员对地质油藏认识的深化,重新评价后的天然气储量从最初的20.8亿立方米增加到70亿立方米以上。但是,如果为这些天然气专门建一座平台、一条海底管道和陆地终端,未免太过“奢侈”。长期以来,惠州21-1油田空有一腔豪“气”,却无用武之地。

随着番禺30-1气田在2002年获得发现,与惠州21-1气田联合开发的方案进入海油人和外方合作者的视野。

此时的惠州油田也面临着产能不复往日辉煌的困境。经过十多年的高速开采,惠州21-1油田原油产量下降,很多员工心里打起了鼓。

一个大胆的设想被提出——两个气田可以共用天然气管道和陆地终端,惠州油田只需建造一个新的天然气处理平台即可。

惠州21-1B平台在这个背景下应运而生。

2004年,惠州21-1B平台在海上安装。该平台于次年正式投产,滚滚天然气从惠州油田输送到珠海,点亮千家万户。

“开发惠州21-1气田的消息出现后,惠州21-1A平台也通过了5年特检,我们又觉得可以大施拳脚了。”陈良安回忆说。

2005年12月28日,来自惠州21-1气田的滚滚气流通过235公里的海底管线输往位于珠海的天然气终端处理厂,再输送至下游的燃气电厂、城市燃气和工业企业等用户,惠泽广东省千家万户。

一城的万家灯火,一群人的殚精竭虑。

直到2009年番禺30-1气田投产前,惠州21-1气田作为广东省唯一的海气气源,需满足中山、珠海、澳门三地的用气缺口。

惠州21-1平台——珠海的天然气终端处理厂——中山嘉明电厂,彼此环环相扣,一度用专属热线保持随时呼叫。

那两年,刚入职惠州21-1油田的年轻人们都对这段“几乎要累趴了”的时光印象深刻。“那时候最高日产天然气超过200万立方米,我们一旦停气,下游终端客户就会打来电话说他们停电了。”

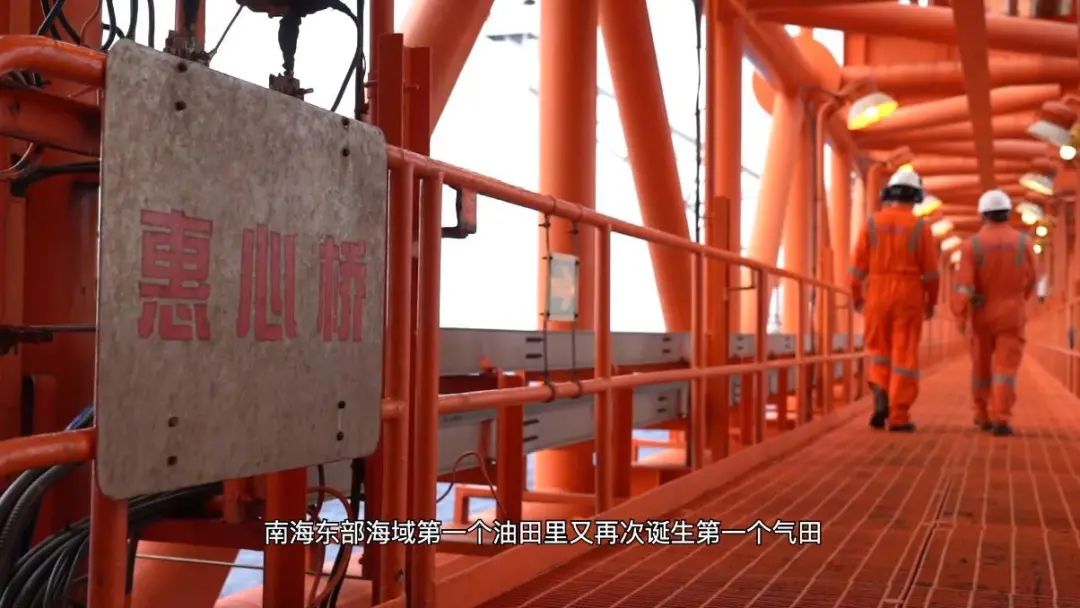

于南海东部海域第一个油田里,再诞生第一个气田,没有比这更好的方式来开启南海东部油气并举的新时代了。

如今再乘直升机从这片惠州油田的发源地上空掠过,一条60米长的橘色栈桥纵贯南北,牵起惠州21-1A、B两座平台。从桥这头走向那头,一边是当初依赖国外进口才有的油平台,一边是完全由中国海油自主设计和建造的气平台。

1分钟脚程,完成的是一场海洋石油工业跨越15年的对话。

2011年,惠州油田为这座栈桥向全体员工征集名字,“惠心桥”从245个候选名字中脱颖而出。

合

向着古潜山,钻进!

2013年12月,惠州21-1油田所在的16/08区块正式转为自营,“远游”了30多年的“长子”终于归家。它像一个窗口,向窗内外的人们证明了,对外合作开发海洋石油是正确的、成功的,是双赢的。

但“南海班”的故事还在继续。

两年后,徐飞艇从番禺气田回到了自己的“娘家”惠州油田,和多年的老同事聊起来,“我们都觉得惠州油田还能往前走。从开始的学着做学着干,到一起学一起干,到后面我们单独自己干,未来我们还要领着别人干。”

惠州32-3平台,陈志勇爬上此生再熟悉不过的吊车驾驶室,屏息凝神准备着30年来惠州油田的首次井架基段安装作业。

陈良安正在广东省第一届职业技能大赛现场,担任维修电工技能竞赛的裁判长。在他心目中,惠州21-1培养了太多优秀的人才,尽管今时已不同往日,他还是希望年轻人能一直继承到“南海班”那股不服输的劲儿。

为了践行“七年行动计划”,维持老油田勃勃生机,油田海陆工程师大胆转变挖潜思路,向“剩余油禁区”尝试,实现了惠州21-1油田整体产量翻番。

晚八点的深圳中海油大厦,结束采访的唐希天心里还惦记着复习第二天的安全生产资格证考试,如今已是惠州油田QHSE(质量健康安全环保)部经理的他,心里依然保留一丝年轻时的不安分,只要还没退休,自己就还能再往前走。

“困难面前有我们,我们面前无困难。”

一群明明五十该知天命的人,却依然在做着不信命的事情。

世界永远在悄悄奖励着那些默默逆风翻盘的人们。

2020年夏天,台风“海高斯”过境一天后,海面出奇的平静。8月19日,在一艘大马力拖轮的拖带下,“海洋石油943”钻井平台向位于西南方的新井位驶去。

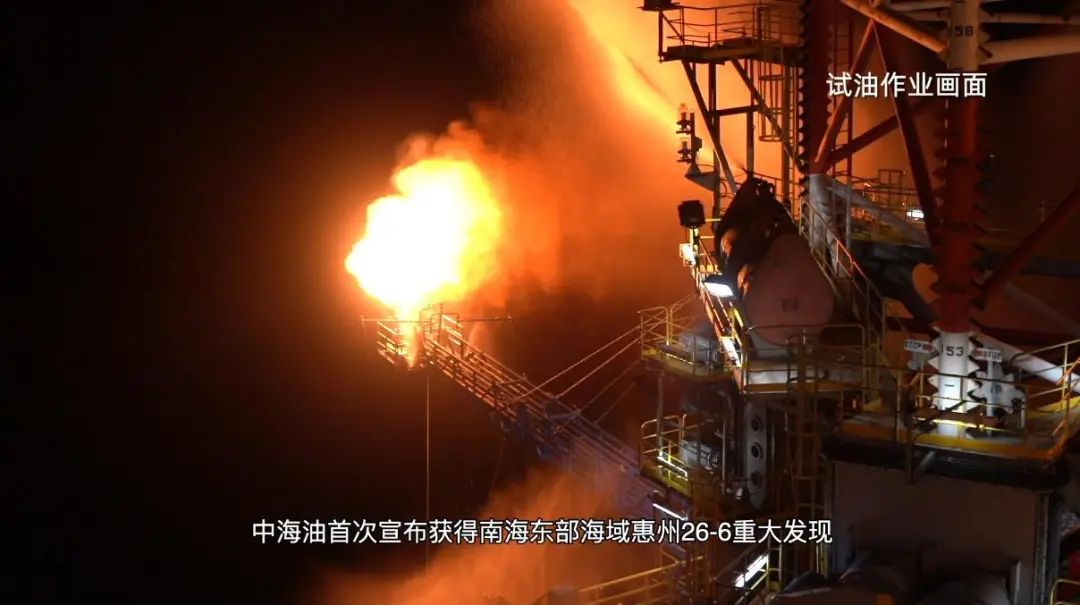

从冬日到今夏,“海洋石油943”现场钻探团队已在惠州26-6区块连续奋战近300天,打下4口4200多米深的探井和评价井。其中1井钻遇油气层厚度约422.2米,首次在南海东部海域古潜山新领域勘探获商业高产油气流。

当日下午,北京朝阳门海油大厦,中国海洋石油有限公司发布2020年中期业绩,公司管理层宣布:“南海东部海域获得惠州26-6重大发现,为珠江口盆地自营勘探最大的油气田。”

秋去春来,左搏右击。

三十年的时光跨度,见证过多少逐梦与追梦,就留下了多少前行的坐标。

三十而立再出发,更远的远方,等待着释放更大能量的惠州油田,锁定征途,只争朝夕。

今天,祝你生日快乐

视频 | 中国海油新闻中心

文 | 要雪峥 李彦昭

牟银滔、邱婷、杨洁对此文亦有贡献

图 | 南海东部油田提供

制作 | 刘建坤

原标题:《“惠心”跳动,你听见了吗?》