现场|读汪曾祺书画展①:画者,文之极也

宋代邓椿论画有言“画者,文之极也”。可谓中国文人画的点睛之句,这一句话对别的人不好说,但用到汪曾祺身上,还是比较合适的。

2020年9月1日起,西子湖畔的浙江美术馆,一代文学大家汪曾祺第一次真正的书画展“岭上多白云”终于对外开放了,这是汪曾祺书画首次在国有专业美术馆展出。展览名出自南北朝陶弘景的《诏问山中何所有赋诗以答》:“山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”这是汪曾祺喜欢的诗,也是他对自己书画的描述,他曾说:“一个人一辈子留下这四句诗,也就可以不朽了。我的画,也只是白云一片而已,只可自怡悦,不堪持赠君。”

然而事实上,汪老头儿晚年文外余事的那些画作恰恰不经意间回归了文人画的正脉。读其逸笔草草,满纸文气,与他的那些可以让人一读再读的文章,以及他所喜爱的倪瓒、青藤、白阳、石涛、金冬心、李复堂、齐白石,都是声气相通的。

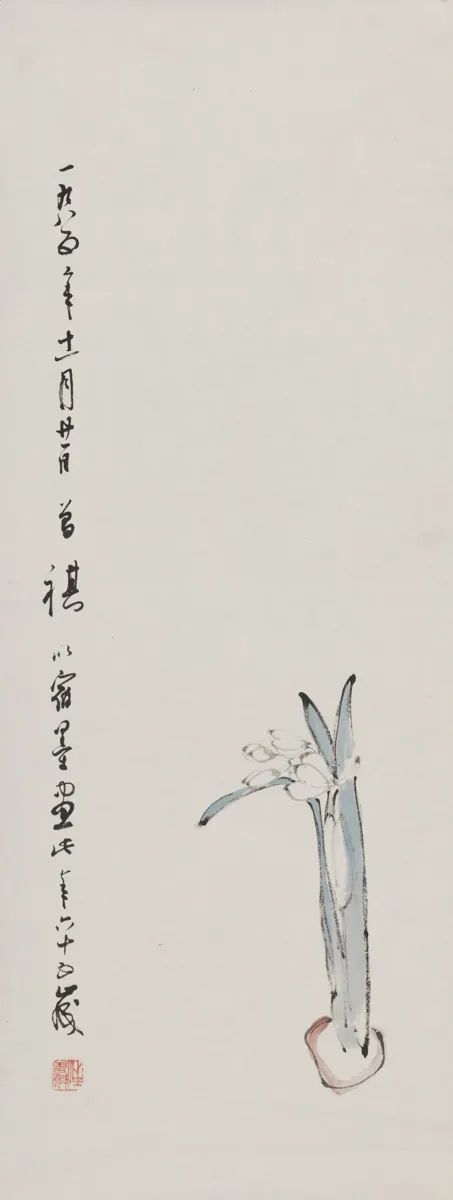

汪曾祺,《水仙花》,纸本设色

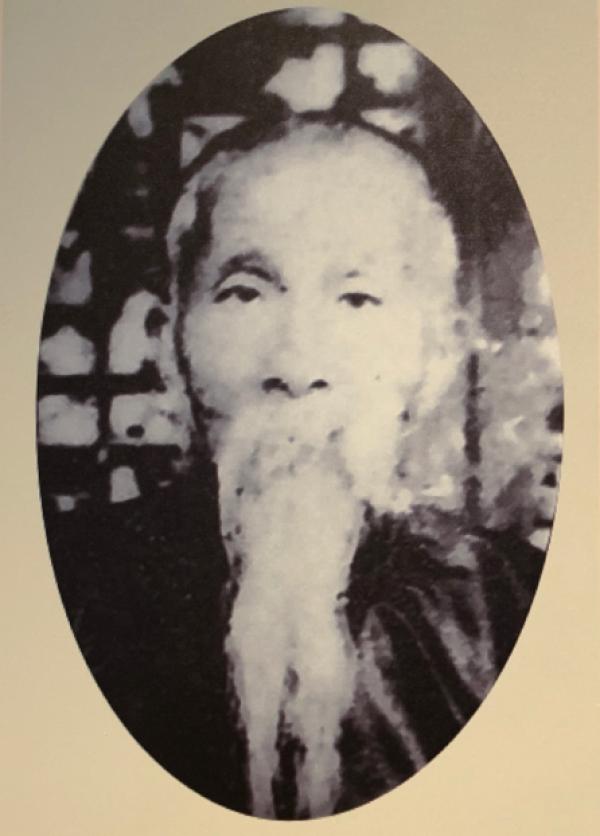

汪曾祺(1920—1997)

西子湖畔的浙江美术馆,门外一片清波与悠远,展厅内满纸逸气与闲静——汪曾祺第一次真正的书画展“岭上多白云”,终于安静地可以看了,没有任何开幕式。

就这样挺好,与汪老头儿的风格很搭,就这样自然、平常地走近汪老头儿,读那些似乎仍留着他哀乐、体温与“小温”的书画,对比那些寄意清远的文章段落,小品其文,小品其画,画与人,人与画,有时想要微笑,有时则满是惆怅,或微微的悲意。

老头儿晚年曾有愿望:“办一个画展,出一本画集。”在他去世三年后,由子女选编的《汪曾祺书画集》曾首次以“非卖品”形式面世,当年到高邮曾获赠一本,一直当作宝物收藏,但没想到的是,老头儿开画展的愿望直到今年才真正实现。

不管怎样,还是高兴的,而且,感觉汪老头儿似乎在什么地方,有点不无得意地笑,表情间似乎在问:“画得怎么样?”

——其实是不需要回答的。

宋代邓椿论画有言“画者,文之极也。”可谓中国文人画的点睛之句,这一句话对别的人不好说,但用到汪曾祺身上,还是比较合适的。

或者可以说,汪老头儿晚年文外余事的那些画作恰恰不经意间回归了文人画的正脉。虽然部分画作的笔墨线条仍有待锤炼处,但却是真正的逸笔草草,满纸文气,与他的文章,以及他所喜爱的青藤、白阳、石涛、金冬心、李复堂、齐白石,都是声气相通的。

展览名“岭上多白云”出自南北朝陶弘景的《诏问山中何所有赋诗以答》:“山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”这是汪曾祺喜欢的诗,他曾说:“一个人一辈子留下这四句诗,也就可以不朽了。我的画,也只是白云一片而已。”

虽然汪曾祺也曾说;“我的画其实没有什么看头,只是因为是作家的画,比较别致而已。”“我的文与画,只是人间送些小温而已。”

展出现场

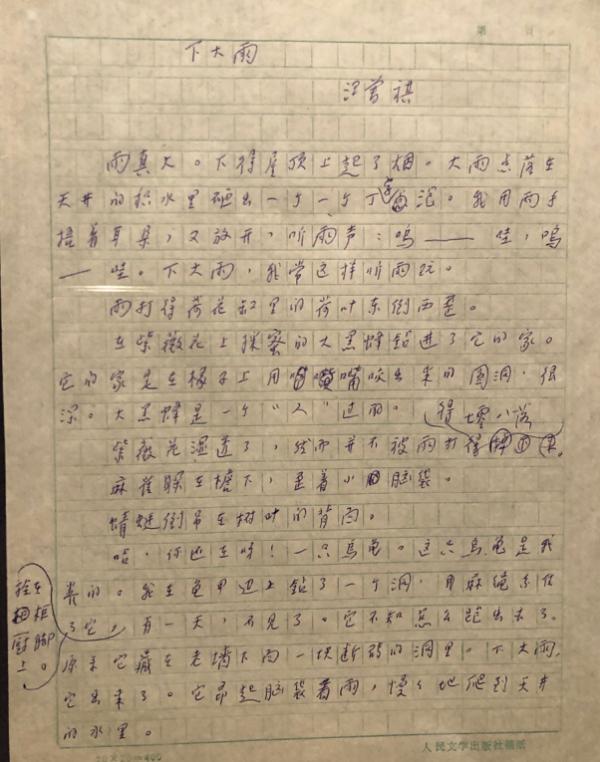

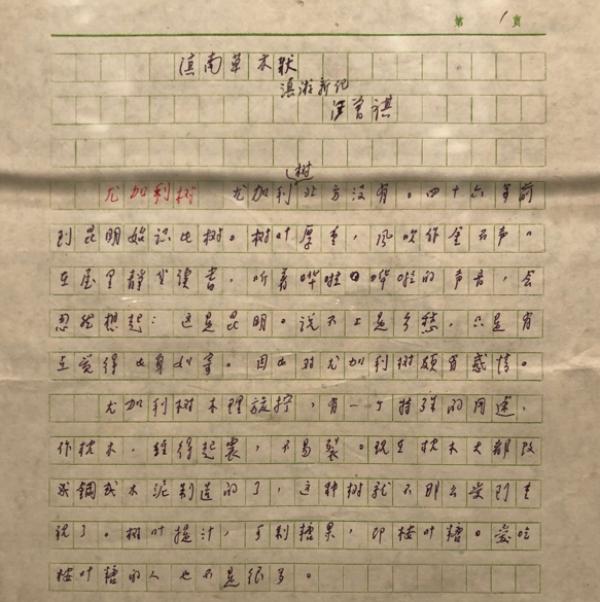

展览现场展出的汪曾祺手稿

展览现场展出的汪曾祺手稿

然而整整一天,流连于展厅之中,反复读那些留着汪老头儿“小温”的那些笔墨,再听专程从北京赶来的汪曾祺女儿汪明、汪朝等忆老头儿的那些书画往事,听策展人陈纬说起展览背后的偶然与曲折,复读其文,再读其画,自己却越来越坚定且偏执地以为:从审视中国文人画历史发展的角度而言,他的那些画作,可能比当下很多以文人画自诩的所谓专业画家要重要得多。

老头儿当年曾后悔没考艺专,甚至40岁时还念叨着回到美院读书,但现在想来,如果经历了美术学院延续至今的苏式素描那一套教育,老头儿笔底还会有那样流淌着清静、自然与温暖吗?而那些可以让人一读再读的如春初新韭秋末晚菘般的文章,还会如泉水汩汩而出吗?

汪曾祺在西南联大时

我看着老照片里年轻时叼着烟斗故作文艺腔的小汪,一方面感觉他当然会拒绝僵化的素描教育,但曾疑心真正投入美术专业的他会一头扎向西班牙毕加索、达利那样的风格——就他像年少时所写的《复仇》那样先锋的文本——但再想想其实还是未必,毕竟他真正喜欢的西班牙人还是笔下安静惆怅的阿左林——“特别擅长于描写安静,描写在安静的回忆中人物的心理的潜微的变化,他的‘意识流’是明澈的,覆盖着清凉的阴影,不是芜杂的、纷乱的。热情的恬淡,入世的隐逸。”表面上看,汪曾祺其实很早就回归了平淡抒情、朴素简净的文风,内里则是对随处可见的自在与绵密的凝练,就像书画线条的有法与无法一般。他毕竟还是擅写秋水文章的沈从文的学生,喜爱周作人、废名与孙犁,年少时受大运河、高邮湖一汪水波的影响以及他祖父、父亲书画收藏之风的影响,一种文脉一直隐隐相承。

如果没有汪老头儿那样的人生,就没有那些文章,也就没有那些画,而没有儿时因家庭原因耳濡目染的那些书画氛围与收藏,也就没有老头儿的那些文字——那些画与那些文字,其实都是天成的,也是相辅相成的,是他的生命印迹,也是他的一个说不清的梦境,一直在童年的汪曾祺心里生长,老了,或溢而为文,或溢而为画,如此而已。

汪曾祺书《梦故乡》

汪曾祺,《紫薇花对紫薇郎》,纸本设色,1988年

或者可以说,汪曾祺本来就是一位画家——在晚上年重新回归绘画前,就已经画了几十年的画,只不过,那些画是处于一种“隐”的状态,就像儿时的汪曾祺喜欢东看西看,再到东写西写,有的虽未形诸文字或笔墨,汪曾祺的人生却是无日不写,亦无日不画的。

在以文字成名时,汪曾祺是以文字营造画境,故其文读来一直画意盎然,而到了晚年,终于从笔底流淌出那些画境,其实老头儿所有的小说与散文,本身就是画,而背后,则是他所言的“人间送小温”以及宋儒之句:

“万物静观皆自得,

四时佳兴与人同。”

也有:

“顿觉眼前生意满,

须知世上苦人多。”

在谈自己的书画自娱时,汪曾祺有诗云:

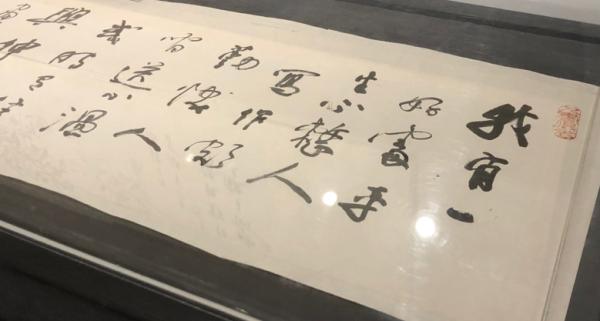

“我有一好处,平生不整人。

写作颇勤快,人间送小温。

或时有佳兴,伸纸画芳春。

草花随目见,鱼鸟略似真。

唯求俗可耐,宁计故为新。

只可自怡悦,不堪持赠君。

君若亦欢喜,携归尽一樽。”

展出现场的汪曾祺书法《我有一好处,平生不整人》

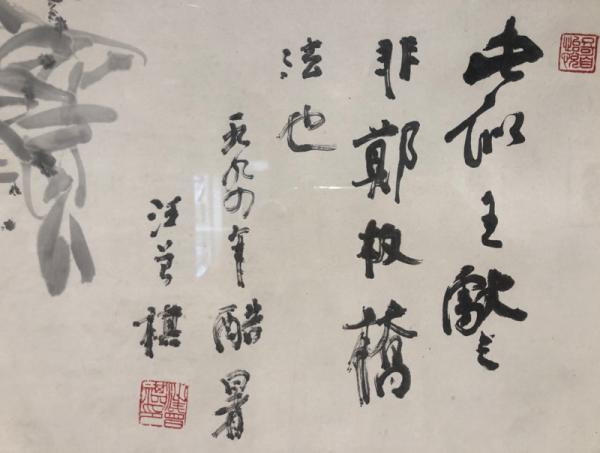

汪曾祺题画

汪曾祺《草原之花》

——老人自称是“中国式的人道主义者”,从这两句他最喜欢的诗里是可以了解一二的,如同他的文本,在平淡素净的背后,却弥漫着温馨的悲悯情怀,老头儿所写的绝非闲适,闲适与平淡只是其文字与书画的表面,而在深层次的意义上,汪曾祺是一个有着无限博大宇宙意识的人,那种对于生命发自内心的喜悦,以及对于世间挣扎着的生灵的悲悯,一笔一画,无不可以让人触这个平和老头儿跳动着的温热的心。

1970年代,大运河高邮段

(一)

追溯汪曾祺的书画渊源,必得追溯他的家庭与家乡高邮的风土与文化背景。

高邮地属扬州,喜爱文物、书画、美食与扬州一脉相通,汪家祖先来自徽州(到他祖父是第七代),高邮湖与大运河的一派水波,扬州八怪与新安画派,于他的影响其实是潜移默化的。

在汪曾祺《我的祖父祖母》中所记,有着庞大家产的其祖父汪铭甫在高邮虽以俭省出名,但却舍得花钱买古董字画,“他有一套商代的彝鼎,是祭器。不大,但都有铭文。难得的是五件能配成一套。......有一个大祭红花瓶,高可四尺,是明代物。”“四幅马远的小屏条,对这幅画的真伪,我有点怀疑”,以及明代吕纪的绢地大中堂《报喜图》、“郑板桥的六尺大横幅”、“陈曼生的隶书对联”等。

从他晚年对儿时的清晰记忆,可以见出家庭文脉与艺术收藏对儿时汪曾祺的影响是巨大的。

那些人文底蕴正是汪曾祺在文学创作中坚持“中国风格”“中国气派”的底气所在,也是他书画创作的基石所在。

汪曾祺祖父汪铭甫

在汪曾祺十一二岁的时候,祖父要求他日课大字一张,小字二十行。大字写《圭峰碑》,小字写《闲邪公家传》,读帖则有小字《麻姑仙坛》、虞世南的《夫子庙堂碑》、褚遂良的《圣教序》。

汪曾祺的父亲汪菊生,则是一位充满生趣与诗意的人,以至于让皤然一老时的汪老头儿,仍常常梦见他:

“我父亲手很巧,而且总是活得很有兴致。他会做各种玩意。元宵节,他用通草(我们家开药店,可以选出很大片的通草)为瓣,用画牡丹的西洋红染出深浅,做成一盏荷花灯,点了蜡烛,比真花还美。他用蝉翼笺染成浅绿,以铁丝为骨,做了一盏纺织娘灯,下安细竹棍。我和姐姐提了,举着这两盏灯上街,到邻居家串门,好多人围着看。清明节前,他糊风筝。……他带了几个孩子在傅公桥麦田里放风筝。这时麦子尚未‘起身’,是不怕踩的,越踩越旺。春服既成,惠风和畅,我父亲这个孩子头带着几个孩子,在碧绿的麦陇间奔跑呼叫,为乐如何?我的童年是很美的。”

汪曾祺的父亲汪菊生

这样美而纯净的童年,读之让人动容,与诗经里的“思无邪”,与中国画最深处的自在、清净无垢都是相通的,或者可以说,这是汪曾祺为文与作画的真正源头。

汪菊生那些诗意的生活是蔓延着的。

他喜爱乐器,笙箫、管笛、琵琶、古琴、胡琴,都能摆弄,没事喜爱画画刻印,画画无师承,只有几个画友。

儿时的汪曾祺喜欢在父亲作画时,在旁边看,给他抻抻纸:“我见过父亲画工笔菊花,原来花头的颜色不是一次敷染,要“加”几道。扬州有菊花名种“晓色”,父亲说这种颜色最不好画。“晓色”,很空灵,不好捉摸。他画成了,我一看,是晓色!他后来改了画写意,用笔略似吴昌硕,照我看,我父亲的画是有功力的,但是“见”得少,没有行万里路,多识大家真迹,受了限制。他又不会作诗,题画多用前人陈句,故布局平稳,缺少创意。”

汪曾祺所绘菊花局部

汪曾祺画作

汪曾祺,《窗外雨潺潺》 ,纸本设色,1985年

初一暑假,他父亲要求他临习《张猛龙碑》,“我每天写满一张。写《张猛龙》使我终身受益,到现在我的字的间架用笔还能看出痕迹。”

家里还有不少珂罗版印的画册,他没事时就翻来覆去一本一本地看。

这样充满生趣与人文底蕴的家庭生活,对汪曾祺之所以成为后来的汪曾祺而言,是至关重要的。

家庭之外,对儿时的汪曾祺而言,街巷之间触目也是书画的熏染:“出北门,有一家卖画的。因为要下一个坡,而且这家的门总是关着,我没有进去看过。这家的特点是每年端午节前在门前柳树上拉两根绳子,挂出几十张钟馗……新巷口有一家‘画匠店’,这是画画的作坊,所生产的主要是‘家神菩萨’,他们画得很熟练,不会有败笔。有些画法也使我得到启发。比如他们画衣纹是先用淡墨勾线,然后在必要的地方用较深的墨加几道,这样就有立体感,不是平面的,我在画匠店里常常能站着看一个小时……”

汪曾祺故居附近的大淖巷

汪曾祺画云南老虎兰局部

这些年少时关于书画的往事深刻地印在汪曾祺的记忆最深处,以至于无论他的小说或散文,论及书画与收藏皆触目可及。

他曾自述:“我从小学到初中,都‘以画名’。初二的时候,画了一幅墨荷,裱出后挂在成绩展览室里。这大概是我的画第一次上裱。我就读的高中重数理化,功课很紧,就不再画画。大学四年,也极少画画。工作之后,更是久废画笔了。”

然后就像汪曾祺说到影响他的作家时所用的比喻:

“菌子已经没有了,但是菌子的气味留在空气里。

影响,是仍然存在的。”

书画的影响于他,其实是深入骨髓的。

1991年,汪曾祺在故乡高邮的芦苇荡

高邮

40岁左右时当了右派,曾有一段专门画画的日子,那是1960年8月下旬,下放到张家口一个农业科学研究所,因为一个人独处,不需开会,“每天趟着露水,到试验田里摘几丛花,插在玻璃杯里,对着花一笔一笔描绘。”“坐对一丛花, 眸子炯如虎。” “上午画花,下午画叶子——花到下午就蔫了。到马铃薯陆续成熟时,就画薯块,画完了,就把薯块放到牛粪火里烤熟了,吃掉。”

那一年他曾作《画马铃薯图谱感怀》

“三十年前了了时,曾拟许身作画师。

何期出塞修竽谱,搔发临畦和胭脂。”

水仙 汪曾祺 纸本设色 68×27cm 1985年 浙江美术馆藏

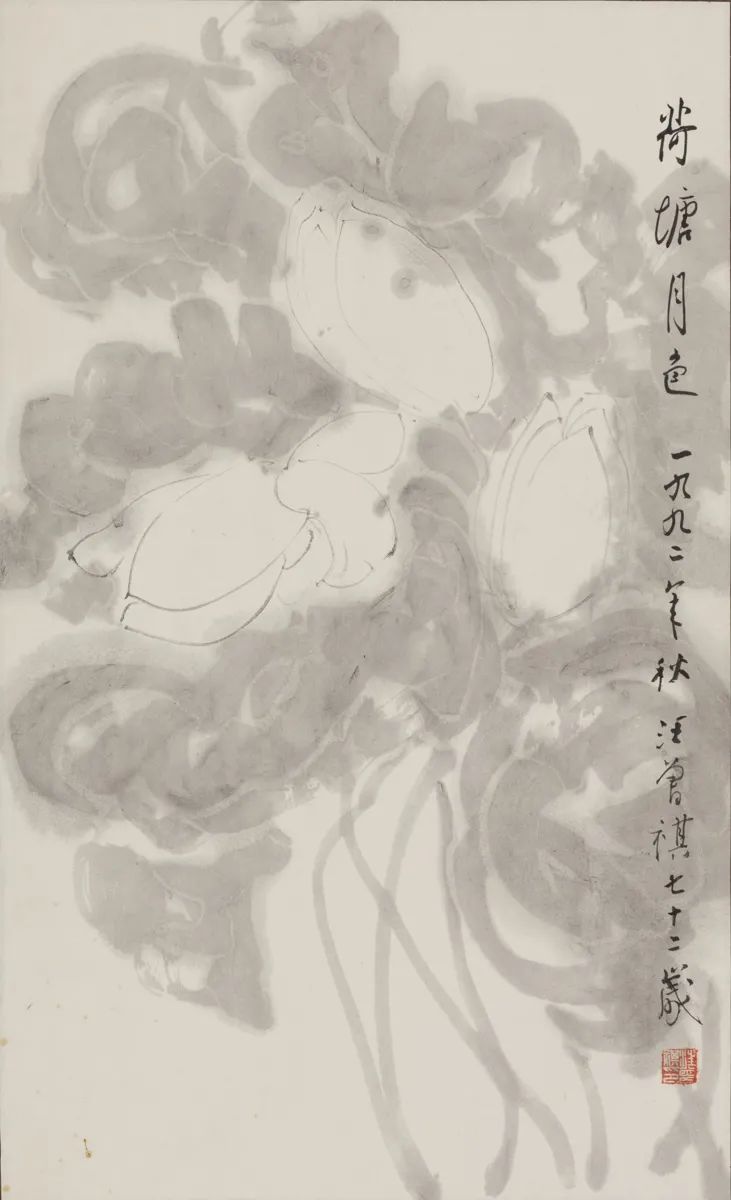

荷塘月色 汪曾祺 纸本水墨 68×42cm 1992年

其后则又是久不作画,摘了“帽子”回京后,到剧团写剧本,写样板戏,没有人知道他能画。直到“文革”结束,莫名其妙接受审查,愤懑而无以自遣,没完没了地写交待,“实在烦人,于是买了一刀元书纸,于写交待之空隙,瞎抹一气,少抒郁闷。这样就一发而不可收,重新拾起旧营生。”

“偶尔送一两件给熟朋友。后来求字求画者渐多。大概求索者以为这是作家的字画,不同于书家画家之作,悬之室中,别有情趣耳,其实。都是不足观的。我写字画画,不暇研墨,只用墨汁。写完画完,也不洗砚盘色碟,连笔也不涮。下次再写,再画,加一点墨汁。”

在1983年致黄裳的信中说了些读小说的杂事后即不无得意向这位老友说:“同时附上拙画一幅。我的画你大概还没见过吧?这一幅我自己觉很不错,不知你以为如何?”

以前去黄裳翁家中时,似乎看过墙上悬着的汪老的书法,画却没见过。

——想起汪曾祺赠给老同学巫宁坤的《昆明的雨》,其文记有:“右上角画了一片倒挂着的浓绿的仙人掌,末端开出一朵金黄色的花;左下画了几朵青头菌和牛肝菌。题了这样几行字: 昆明人家常于门头挂仙人掌一片以辟邪,仙人掌悬空倒挂尚能存活开花。于此可见仙人掌生命之顽强,亦可见昆明雨季空气之湿润。雨季则有青头菌、牛肝菌,味极鲜腴。 我想念昆明的雨。 ”

画中虽未画雨,然而一种雨意却处处可见。此画从构思、布局和题字,处处皆是匠心,让人想起齐白石的名作《蛙声十里出清泉》。

汪曾祺赠给老同学巫宁坤的《昆明的雨》

(本文待续)

————————————

延伸阅读:浙江美术馆“岭上多白云——纪念汪曾祺诞辰百年书画展”对外正式展出

由浙江美术馆主办的“岭上多白云——纪念汪曾祺诞辰百年书画展”于2020年9月1日在浙江美术馆开幕。展览展出汪曾祺书画作品近百幅,以及10余件珍贵手稿。展览借汪曾祺散文集名称,分为“人间草木”“人间至味”“人间有戏”三个版块,从中可以窥见其书画创作的大致风貌。

策展人陈纬、浙江美术馆馆长应金飞、汪曾祺女儿汪明、汪朝、汪曾祺外孙女齐方在展览现场(从左至右)

汪曾祺女儿汪明、汪朝在展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

汪曾祺在中国现当代文学史上占有一席之地。他的作品以“文中有画”著称,书画虽是遣兴而为的怡情之作,但他的画有题跋,与他的文学创作彼此渗透,相得益彰,让人享受到他于笔墨间传送的人间小温。此次展览是汪曾祺的书画作品首次在专业美术馆集中公开展出。近百幅书画作品创作于上世纪八九十年代,是汪曾祺晚年的精品力作。汪曾祺不古不今、亦雅亦俗的书画风格,与他的文字气息相通:恬淡里不乏清雅、拙趣中饱含温情,既可见他在生活中捕捉到的庸常小趣,也可感他随遇而安的人生态度和超脱功利的人格魅力。

汪曾祺,《苦瓜冬苋菜》,纸本设色

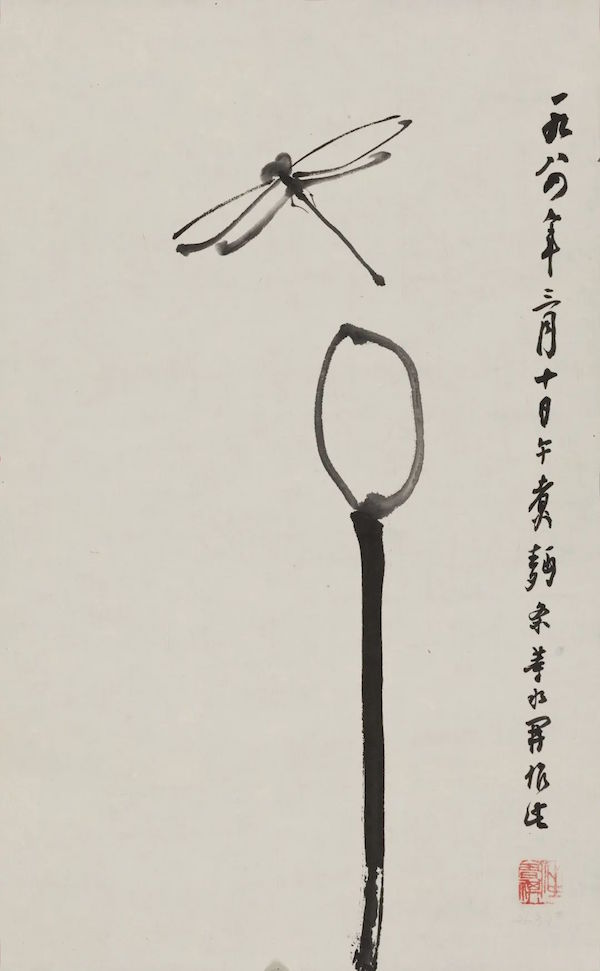

汪曾祺,《莲蓬》,纸本设色

汪曾祺,《墨雏》,纸本水墨

汪曾祺,《南人不解食蒜》,纸本设色

汪曾祺,《蜻蜓荷花》,1984年

汪曾祺,《水八仙与螃蟹》,纸本设色

汪曾祺,《松鼠》,纸本设色,1986年

本展览尝试与观者一起,沿书画幽径漫步汪曾祺先生的文学世界,在视觉感受中品味他别样的文字神韵。

汪曾祺画作

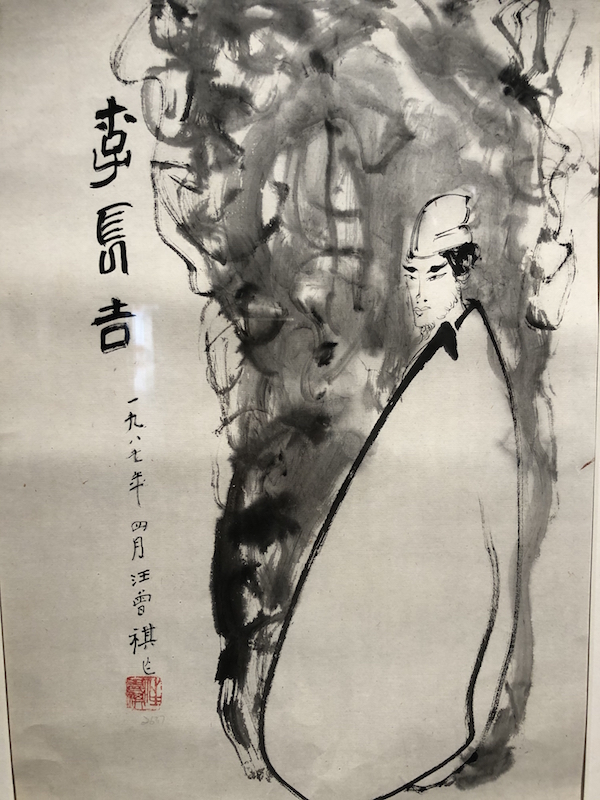

汪曾祺画作《李长吉》

汪曾祺画作《秋色无私到草花》

展览将至9月25日。