同类冤错案精神损害赔偿弹性巨大,申诉人内心如何“抚慰”?

张玉环案尘埃落定,这位被羁押时间最久的冤案当事人的国家赔偿案也提上日程。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)梳理多起冤错案的国家赔偿情况发现,“人身自由赔偿金+精神损失抚慰金”两项“标配”,构成大多数冤案的赔偿金额。赔偿申请人索赔刑讯逼供引发的身体伤害、申冤费用等赔偿项目,大多被驳回。此外,同样是失去人生自由超过20余年,吉林金哲宏获得的精神赔偿达200万元,而安徽五周案周继坤仅75.7万元。

是什么导致了“同似冤狱、不同赔偿”的差异?国家赔偿是否有天花板?巨额索赔申请与最终赔偿决定之间,经历了怎样的博弈?代理过多起国家赔偿案件的多名法律专家认为,基于精神损害抚慰金巨大的赔偿弹性,赔偿义务机关对蒙冤者的认识和同情程度、财政列支额度等因素,决定着最终的赔偿金额。对此,或应出台相关法律,对“同案不同价”的现象予以规范。同时,还应扩充赔偿项目、增加赔偿金额,以真正“抚慰”蒙冤者的内心。

自由价几何?

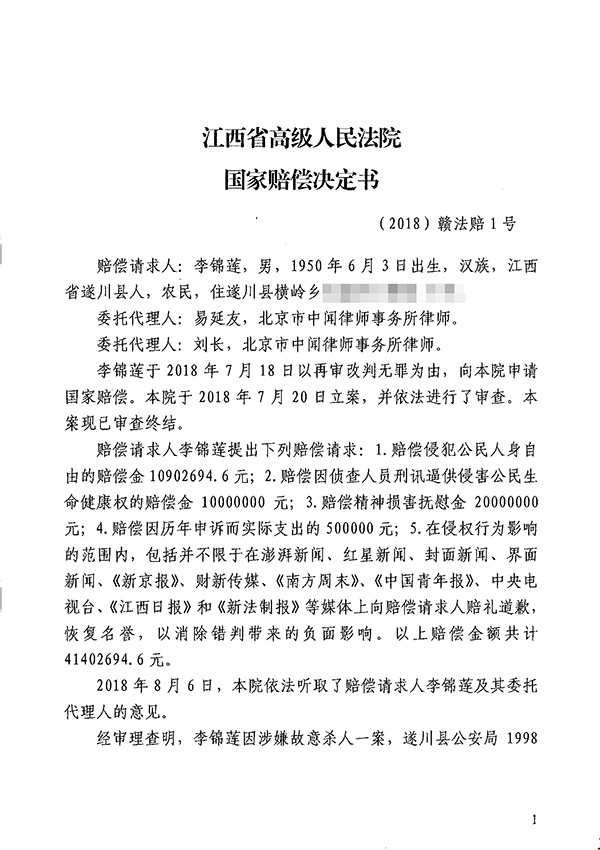

2019年2月,江西冤案当事人李锦莲的女儿李春兰收到了最高人民法院对其父亲国家赔偿的最终结论,决定赔偿293.5万元,支持侵犯人身自由赔偿金203.5万元及精神损害抚慰金90万元。对于这一消息,李春兰“非常失望,不敢告诉爸爸,怕他心情不好”。

1999年,李锦莲因被控毒杀同村两名儿童而被判处死缓。2018年6月1日,江西高院对李锦莲一案再审改判无罪。随后李锦莲向江西高院提出了4140余万元的国家赔偿申请。

最终到手的赔偿与当初的申请有将近14倍的落差,申请人当然“失望”。但这种“申请金额巨大,最终赔偿额不大”,是冤案国赔中的普遍状况。

2005年,被关押4000多天的佘祥林,申请国家赔偿1000万元,最终获得国家赔偿70万元。2015年,被关押2900多天的念斌,申请国家赔偿1532万余元,最终获赔119万元。2016年,被关押8395天的陈满,申请国家赔偿966万元,最终获赔275.3万元,同年,被判处死刑的聂树斌,家属申请1391万,获赔268.1万元。

李锦莲国家赔偿代理律师刘长告诉澎湃新闻,4140万元的金额主要由四部分构成,侵犯公民人身自由1090余万元,侵害公民生命健康权1000万元,精神损害抚慰金2000万元,历年申诉实际支出50万元。

上面这四项也是平反者索赔中的四项“标配”请求。

关于人身自由项赔偿,国家赔偿法第三十三条规定:“侵犯公民人身自由的,每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。”江西高院2018年9月18日作出的赔偿决定,根据2017年度全国职工日平均工资标准,支付李锦莲侵犯人身自由赔偿金203.5万余元(7147天×284.74元/天)。

在申请该项赔偿时,李锦莲要求按日平均工资的3倍计算人身自由赔偿金。因为“坐牢是24小时,而国家年度职工日平均工资仅是8小时,应对所有被剥夺自由的时间都提出赔偿。”此外,刘长认为,由于李锦莲经历了两次错判,原本在第一次再审时应当平反,却在江西高院继续维持后,又错关2395天。所以对这2395天,要按日平均工资的十倍计算。

澎湃新闻注意到,“冤狱24小时”的国赔申请“理论”,早在2016年云南钱仁凤案中就已出现。当时钱仁凤代理律师杨柱提出了584万余元的自由赔偿金,将钱仁风失去自由的5051天,按法定工作日、周末、节假日、公休日等分开。法定工作日中8小时按工资标准索赔,另外16小时按加班算,节假日则按正常日工资乘2倍、3倍计算。

但最终钱仁风仍仅获122万余元(5051天×242.30元/天)侵犯人身自由赔偿金。

之后,在多起冤案国赔申请中,多位代理律师都根据“冤狱24小时”理论,提出高额的赔偿申请,但最终都未获支持。刘忠林案、金哲红案国家赔偿代理律师屈振红,廖海军案、吴春红案国家赔偿代理律师李长青,金哲红、欧阳佳案国家赔偿代理律师袭祥栋均向澎湃新闻表示,他们完全支持“冤狱24小时”的观点,且还应该根据节假日、休息日等具体细化赔偿规则。

“坐牢比一天工作8小时压力更大,因为自由受限,内心是不可能快乐的。所以按上年度职工日工资2-4倍赔偿或许更合理。”屈振红说。

“廖海军案我是按日工资三倍要求的,办吴春红案时,我研究国家赔偿法又发现了新的依据,提出了按日工资五倍赔偿。”李长青说,“自由是无价的。根据国家赔偿法三十四条,造成身体伤害的误工赔偿,最高额为国家上年度职工年平均工资的五倍,坐牢的损失难道比不过误工?举重以明轻,坐牢至少要5倍工资。”

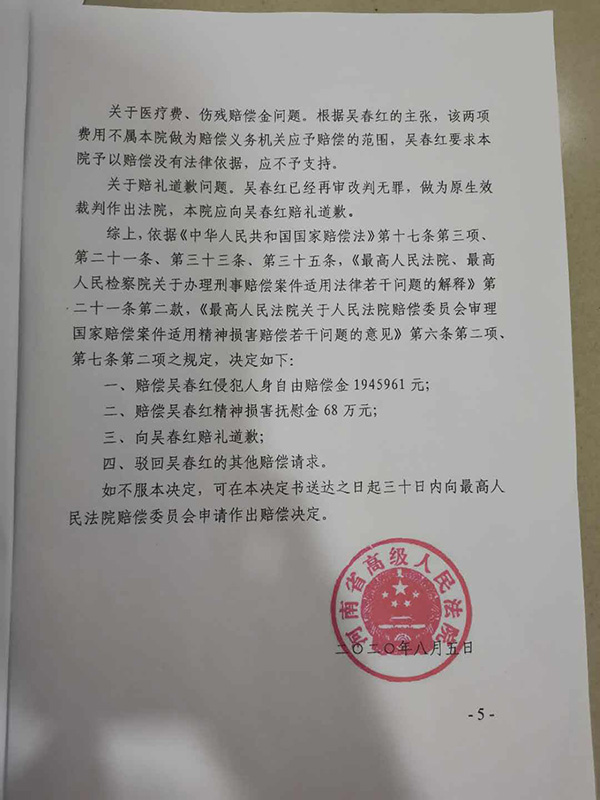

吴春红的国家赔偿决定书。 本文图片来源:除标注外均受访者供图

然而,8月6日,吴春红收到了河南高院的最终赔偿决定,总计赔偿262万余元,仍然只有两项,人身自由赔偿金194万余元(5611天X346.75元/天)和精神损害抚慰金68万元。

2020年6月2日,李长青律师(右)和吴春红在河南高院交完国家赔偿申请书后道别。

被驳回的“刑讯逼供”赔偿

在多位国赔代理律师看来,人身自由赔偿金是“死的,肯定有的”,尽管他们提出了倍数赔偿,但法院最终只会按上年度职工平均工资乘以失去自由天数,给出一个相对固定的数额。而另一项涉及刑讯逼供造成身体伤害的赔偿请求,成为多数冤案当事人索赔的巨大“缺口”。

2020年8月5日,张玉环在老宅门口。 澎湃新闻记者 卫佳铭 图

张玉环案再审辩护律师王飞说,基本上冤假错案都是通过刑讯逼供所获得口供而定案。平反者曾因刑讯逼供受到的身体损害,应否获得国家赔偿?

《国家赔偿法》第三十四条规定了侵害公民生命健康权的计算规定。该项赔偿一共分三种情形,一、造成身体伤害,二、部分或全部丧失劳动能力,三、死亡。

目前,据此条款获得该项国家赔偿的有聂树斌案,赔偿请求人聂学生、张焕枝获得死亡赔偿金、丧葬费126万余元,张焕枝生活费6.4万元;再加上聂树斌生前被侵犯人身自由217天的赔偿金5.2万余元,精神损害抚慰金130万元,合计为268万余元。

以及,同样付出生命代价的呼格吉勒图案,赔偿请求人李三仁、尚爱云获得死亡赔偿金、丧葬费共计104万余元;再加上呼格吉勒图被羁押60日的限制人身自由赔偿金1.2万余元,精神损害抚慰金100万元,合计206万元。

然而,除了因错判死亡,基于该条款前两种情形的生命健康权赔偿,往往被驳回。

2019年10月23日,安徽涡阳“五周杀人案”蒙冤当事人,中间为周继坤。 澎湃新闻记者 卫佳铭 图

“五周杀人案”当事人之一的周继坤,平反后申请国家赔偿1237万余元,其中要求赔偿因刑讯逼供造成的残疾赔偿金、医疗费、误工减少收入、家庭生活费补助等200万元。周继坤曾向媒体回忆刑讯逼供细节,“吊打……折磨两个多月,最后我被打进住院,他们就用化名就医掩人耳目。惨啊!”但安徽高院以“不属于本院承担赔偿责任的范围”为由,驳回了周继坤的该项请求,最终仅支持了人身自由赔偿金和精神损害抚慰金共292万余元。

2018年7月18日,刘长律师和李锦莲在江西高院递交国家赔偿申请。

李锦莲的国赔申请同样提出健康权赔偿。他表示,严重的刑讯逼供导致他右耳被打聋,胸部肿起,腰都直不起来,至今,一只耳朵失聪,腰部永久性损伤,严重驼背,左手无法正常抬起,留下终身残疾。所以,他申请赔偿生命健康损害1000余万元。

对此,江西高院没有支持,最高人民法院复议后,亦未支持。

最高人民法院赔偿委员会认为,根据《国家赔偿法》第二十一条第一款规定,“行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,该机关为赔偿义务机关”,李锦莲诉称其因公安机关的刑讯逼供遭受身体伤害,即应向公安机关提出国家赔偿申请,江西高院作为再审改判无罪的审判机关,并非该项请求的赔偿义务机关。

刘长告诉澎湃新闻,李锦莲的无罪判决并没有认定侦查机关存在刑讯逼供,但辩护人对同监4名在押人所作的调查笔录证实,李锦莲身上有多处伤痕,右耳也被打聋,其中左手伤势较重,他们曾用民间偏方“铁打水”帮其治伤。

李锦莲的国家赔偿决定

在该项健康赔偿请求未获江西高院支持后,李锦莲曾于2019年7月9日,向遂川县公安局提起国家赔偿。他称,自己受到刑讯逼供,导致身体多处受伤,要求赔偿医疗费、康复费、伤残赔偿金等共计200万元。但一个多月后的8月27日,遂川县公安局即驳回李锦莲的国家赔偿申请,称,“我局认为,李锦莲在监视居住和刑事拘留期间,我局侦查人员对其的讯问都是依法进行的,没有对其进行刑讯逼供。”

湖南省刑法学研究会原副会长、湖南省律师协会刑事专业委员会原主任贺小电律师告诉澎湃新闻,《国家赔偿法》第十七条第四款虽规定,“刑讯逼供或者以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的,受害人有取得赔偿的权利。”但是,根据法理,受害人若以此由申请国家赔,又必须先确认其遭受了刑讯逼供,且受伤由侦查人员伤害所致。而这,又涉及侦查人员的违法犯罪行为,需要另一个独立的刑事诉讼程序,即对涉嫌刑讯逼供者进行立案、侦查、起诉、审判进行确认。

显然,根据司法现状,要认定司法人员存在刑讯逼供是极为困难的。这就在事实上导致了上述法条权利的空置,受害人难以获得刑讯逼供伤害赔偿。

贺小电认为,应该修改赔偿规则,一个健康的人,在羁押期间身体明显受损,可以通过一个简单的鉴定程序后,在国家赔偿决定中一次性认定并赔偿。至于是刑讯逼供还是其他什么原因造成的不问,只要排除自残自杀或意外等不应由国家赔偿,其余情形都应进行健康损害赔偿。

破碎人生,何以“抚慰”?

除了刑讯逼供导致的伤害没法确认、未获国家赔偿外,李锦莲申请赔偿历年申诉实际支出50万元,也未获支持。

实际上,这类如羁押期间身体健康受损,申冤费用、家庭生活补助、亲人死亡等索赔理由,在冤案国赔中也几乎都被驳回。

在袭祥栋看来,这其实是非常不合理的。“这些年在赔偿项目上,一直是人身自由和精神赔偿两项,没有扩大。但冤狱给当事人造成的身体伤害都很大。比如念斌,他出来后到处做手术,治病把钱都花掉了。同时,蒙冤者的维权成本很高,虽然前期有律师援助,但为了申冤很多家庭都搞得倾家荡产。”

李长青也认为,国家赔偿的项目应该扩大。“比如宋小女,且不说这些年她为丈夫申冤所费心血,作为张玉环前妻,如果不是丈夫被冤坐牢,她会改嫁吗?一个人的冤狱,影响的是一个家庭的际遇。但法律并未考虑她的损失。”

两次促成国内冤案国家赔偿最高额纪录的律师屈振红告诉澎湃新闻,基于目前国家赔偿法的硬性规定,以及现实存在的冤案追责困境,如何最大限度的弥补给当事人损失,“重任”落在了《国家赔偿法》第三十五条,即精神损害抚慰金。

该法第三十五条规定,“有本法第三条或者第十七条规定情形之一,致人精神损害的,应当在侵权行为影响的范围内,为受害人消除影响,恢复名誉,赔礼道歉;造成严重后果的,应当支付相应的精神损害抚慰金。”

澎湃新闻梳理发现,这项2010年修正《国家赔偿法》增设的制度,给国内冤案赔偿曾带来巨大振奋。2010年,被关押4019天的赵作海,获得国家赔偿及生活补贴65万元。而三年之后,被关押3596天的张氏叔侄,每人获得110万余元国家赔偿。这中间的主要差异,即是开设了精神损害抚慰金制度。

澎湃新闻梳理发现,在2010~2013年间的冤案国赔中,不少国家赔偿机关,对于“什么情形构成严重后果应当支付精神损害抚慰金,以及支付多少合适”,曾有争议。

但2014年一份《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件适用精神损害赔偿若干问题的意见》(法发〔2014〕14号以下简称“14号文”),基本确定了精神损害赔偿的“35%原则”。

该“14号文”第七条规定,人民法院赔偿委员会适用精神损害赔偿条款,应当综合考虑以下因素确定精神损害抚慰金的具体数额:精神损害事实和严重后果的具体情况;侵权机关及其工作人员的违法、过错程度;侵权的手段、方式等具体情节;罪名、刑罚的轻重;纠错的环节及过程;赔偿请求人住所地或者经常居住地平均生活水平;赔偿义务机关所在地平均生活水平;其他应当考虑的因素。同时,应当注意体现法律规定的“抚慰”性质,原则上不超过人身自由赔偿金、生命健康赔偿金总额的百分之三十五,最低不少于一千元。

不少专家学者曾为精神抚慰金制度的设置欢呼,但随后的实践发现,35%的比例还是过低。一些冤案中,赔偿机关甚至以“不能超过35%”为由,支付30%甚至更低的赔偿金。

安徽五周杀人案中,周继坤的精神损害赔按人身自由赔偿金35%支付;江西李锦莲案的精神损害赔付略高,但也仅44%。这些知名的平反者此前均申请了远超最终赔偿决定数倍的金额,如李锦莲原申请的精神损害抚慰金2000万元,是最终赔偿的22倍多。

李锦莲认为,除了自己在侦查阶段被“吊腊肉”“打撞钟”等刑讯逼供,妻子陈春香被以盘问留置名义非法关押在横岭乡政府3天多,导致她不堪凌辱非正常死亡;年仅7岁儿子连续两晚被诱供和逼供,留下了永久性心理;因近20年持续伸冤,女儿至今未婚未育,这些都加重他的精神伤痛。

但江西高院引用上述“14号文”第七条,称综合考虑本案中李锦莲被错误定罪量刑、刑罚执行给其生活造成的影响及本地平均生活水平等因素,支持90万的精神损害抚慰金,其2000万的索赔金额,“没有法律依据”。

实际上,在多名国赔代理律师看来,法院支付高于35%自由赔偿金的精神抚慰金,“并不需要法律依据”,因为“14号文”本身也只是最高院的指导意见,并非强制性的统一标准。

近年多起冤案的国家赔偿,早已突破“35%原则”,且不断刷新冤案最高国家赔偿的记录。

2019年廖海军案国赔下来后,李长青曾作过粗略统计,“廖海军一家获国家赔偿340万元,精神损害抚慰金约占人身自由赔偿金的53%,2017年江西乐平案占65%,2013年张氏叔侄案的69%,2015年念斌案的86%,刘忠林案的75%;2014年呼格案、2017年聂树斌案都给了百万精神赔偿,均占总赔偿金的94%。”

2019年6月3日,屈振红(右)律师、袭祥栋律师(左)和金哲宏去申请国家赔偿。

法院的“自由裁量”

在屈振红看来,呼格案和聂树斌案人已不在,属于特殊情况,刘忠林案和金哲宏案获得的精神损害抚慰金,对后续冤案国赔更有借鉴意义。

2018年6月,屈振红律师和刘忠林在其老宅。

2019年1月7日上午,吉林省辽源中级人民法院作出决定,刘忠林获得国家赔偿460万元,包含人身自由赔偿金2624448.58元(9217天X284.74元/天),精神损害抚慰金1975551.42元。

彼时,刘忠林案刷新了国家赔偿案件两项纪录:公开报道中羁押时间最长、获得国家赔偿金额最高的蒙冤者。该案还成为2019年度人民法院十大民事行政及国家赔偿案件。

中共中央党校(国家行政学院)政治和法律教研部教授韩春晖认为,尽管不能因此形成确定精神损害抚慰金标准的“先例”,但在目前配套法规和司法解释相对缺位的情形下,刘忠林案对未来精神赔偿的法律适用仍然具有“风向标”意义。辽源市中院的这种“逾越”并未背离合法性与正当性,反而综合考量了“生存照顾”的各种因素。

屈振红告诉澎湃新闻,作为该赔偿案代理律师,她认为吉林高院和辽源中院在该案中表现得“很有司法的温度”,不仅仅是支持了高达75%的精神损害金,还有两个细节“很人性”。一是,在赔偿决定下达前,2018年10月19日,吉林高院先行借款50万元给刘忠林,用于其购买房屋和解决生活面临的急迫困难。刘忠林拿到50万元法院借款第三天,便花45.5万余元在辽源市东丰县购买一套81.61㎡的新房。二是在确定精神损害抚慰金时,“凑了个整数,恰好460万元。”

当然,自2018年5月23日刘忠林提出赔偿申请至2019年1月7日法院最终作出赔偿决定,中间还有不少曲折而细致的沟通和磨合。“我反复讲述,刘忠林人比较憨厚,但这不是国家冤枉他的理由。出事前他没成家,回家后什么都没有,借住别人家,靠表姐帮忙。出狱后他面临后半辈子生活没有着落,生活能力差的窘况。”屈振红说。

同样在吉林,2019年9月,被羁押8452天的金哲宏获得吉林高院468万元国家赔偿,又刷新了记录。该赔偿包含人身自由赔偿金2670324.88元(8452天X315.94元/天),精神损害抚慰金2009675.12元。

羁押天数金哲宏比刘忠林少2年,但总赔偿金还多8万。除了国家的年度日均工资调整外,更主要的是精神损害抚慰金,也同样按75%的标准计算。

屈振红告诉澎湃新闻,“金哲宏最后能争取到75%,非常不容易。一开始法院也不同意,认为金哲宏不可能比羁押时间更久的刘忠林还赔得更多。我反复和法官沟通,金哲宏受到的伤害不比刘忠林小,甚至更大。被收监时,金哲宏儿子不到两岁,他被带走一年后,其母离世。金哲宏出狱时,从一个身强力壮的小伙子成为丧失劳动能力的残疾人,甚至生活不能自理。”屈振红说,她几乎每天都和赔偿法官沟通,为最后多争取10万元,双方甚至沟通“怎么向领导汇报”。最后,赔偿法官和她,都对彼此的工作态度很认可,“双方都是为当事人的利益在考虑。”。

屈振红介绍,精神损害抚慰金到底给多少,“参考因素很多,有很多主观判断。更大程度是取决于当地法院、经办人对蒙冤者的同情和认识。”

对此,李长青也表示认可,“相似的冤案,不同的精神损害抚慰金,体现的是赔偿义务机关之间的差别,精神赔偿的比例,体现出其对待当事人的诚意水平。人身自由赔偿金是法定的,精神损害赔偿完全可以赔偿义务机关自己决定,法官可以自由裁量。”

不管怎样,精神损害抚慰金的比例,拉开了不同地方蒙冤者的国赔差距。前后仅相差一年,吉林失去自由8452天的金哲宏,获得了国家赔偿金468万,安徽被羁押7599天的周继坤,仅获国家赔偿292万。

同时,虽有2019年吉林法院支付刘忠林、金哲宏75%比例的精神赔偿先例,但并不影响今年8月,河南法院仍按“35%原则”给付吴春红精神抚慰金。

“总之,目前的精神抚慰金给付标准是非常混乱的。”袭祥栋说。

巨额差距背后的博弈

作为成功推动赔偿金额破历史新高的代理律师,屈振红告诉澎湃新闻,“申诉律师需要较真,以推动翻案。但申赔律师则需要晓之以理、动之以情,软磨硬泡。所以,申诉和申赔请不同的律师代理,可能更利于赔偿目标的达成。因为目前弹性的赔偿制度下,如果和赔偿义务机关没有协商好,往上再提或复议,改判可能性也不大。”

曾同时兼任过一案中申诉与申赔律师的袭祥栋认为,申诉律师是“找事型”,申赔律师是“求情型”,确实工作方式不一样,不过,这些并不构成最终赔偿金额的决定性因素。

“我打交道的办案人员,他们对当事人遭遇非常同情。但他们毕竟代表一级司法机关,条条框框摆在面前。如果要他们突破标准,他们肯定要请示一番。因为一旦超出‘两项赔偿+35%原则’,势必对后续本地区的赔偿有指引作用。所以他们可能除了请示上级法院,还要向地方政法委反复汇报,毕竟国家赔偿是地方财政拿钱。一个案子赔几百万,对地方财政来说也不是个小数目。”

2014年7月14日,袭祥栋律师(中)与手攥无罪判决书的欧阳佳及其母亲。

袭祥栋曾办理过湖南娄底欧阳佳案。2014年7月,娄底中院宣布曾被判抢劫罪的19岁青年欧阳佳无罪。随后,被限制人身自由1827天的欧阳佳申请国家赔偿165万余元。他最终获赔46万余元,其中精神损害抚慰金10万元。但据南方都市报2015年3月报道,欧阳佳迟迟未拿到46万赔偿金,赔偿义务机关娄星区法院新闻发言人表示,“法院很早就向娄星区财政局提出了申请,但政府财政预算中国家赔偿费用只有5万元,不足以支付。”

澎湃新闻获悉,媒体曝光后,欧阳佳顺利拿到了赔偿款。2013年12月实施的《湖南省国家赔偿费用管理办法》规定,国家赔偿费用按照财政管理体制,由赔偿义务机关的同级财政负担,县级以上人民政府年度财政预算应当安排一定数额的国家赔偿费用,确保及时足额支付。

袭祥栋还介绍,在财政有保障的情况,他曾了解到,早几年一些知名冤案的赔偿是分“明面上”和“暗地里”两块。“明面上突破不了‘两项赔偿+35%原则’,暗地里再给点生活补助。但后来这种方式被最高法叫停。”袭祥栋说,“现在,真希望哪个地方的司法机关能做出突破,能够包含身体健康权、申冤费等在内的四个赔偿项目。”

除了蒙冤者之间“比惨”,赔偿义务机关的诚意,甚至地方财政的保障,还有什么影响赔偿金额的确定?

澎湃新闻检索法信APP发现,在天津高院2012年再审的“王磊诉北辰区人民检察院申请国家赔偿案”中,天津市高级人民法院王友莉、孙灼曾表达过这样的观点,“不加以限制地过宽给予精神损害抚慰金赔偿,会增加司法人员的责任风险。”

文章称,“2010年7月26日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部和司法部联合下发《关于对司法工作人员在诉讼活动中的渎职行为加强法律监督的若干规定》,人民检察院对具有承担国家赔偿责任的司法行为,可以认定为具有涉嫌渎职的行为,依法查处。因此,放宽精神损害抚慰金的赔偿范围会加大司法人员的责任风险,在具体实施中应当慎之又慎。”

值得一提的是,“司法人员的责任”,正是不少平反者想通过巨额赔偿申请予以体现的地方。

李锦莲在4140万的国家赔偿申请书中,如是解释其要求按日均工资10倍赔偿的理由,“不如此,则不足以警示司法机关;不如此,则不足以昭示错案的危害之烈;不如此,则未来中国的错案纠正将仍然会一拖再拖、遥遥无期!”

而被问到吴春红申请1800万赔偿,但大概率只会获得“两项赔偿+35%原则”的262万,为何仍要“狮子开大口”时,李长青说,“我们是想通过这个数字来提示司法机关,司法不当,给当事人造成的损失伤害有多大。就算真给1800万,多吗?”

澎湃新闻注意到,2018年11月13日,最高人民法院赔偿办副主任祝二军透露,最高法正在研究制定新的精神损害赔偿标准,力求更有效地发挥国家赔偿工作保障人权的职能。目前,该新的标准仍在制定中。

贺小电认为,制定新标准非常必要,“国家赔偿花的是纳税人的钱,怎么赔应该有国家的统一规定,而不是地方各自为政,经济发达的、当事人会吵会闹的,就多赔;经济落后的,当事人老实的,则少赔。这样,会弄成新的不公平,有悖于法律面前人人平等的基本原则。”同时,扩大国家赔偿的项目、增加赔偿比例也是必要的,“毕竟人家失去了夜以继日的人身自由,遭受了不能与亲朋好友相处的快乐,失去了展现自己人生价值、追求自己梦想的机会……也只有这样,才能体现国家对遭受冤屈后公民真心实意的道歉。”贺小电说。

“此外,还要辅之以有关国家工作人员承担一定比例责任的惩罚制度,让失职以及违法犯罪的司法人员也体会一定痛苦。”他说。