巫鸿:北京的钟鼓楼

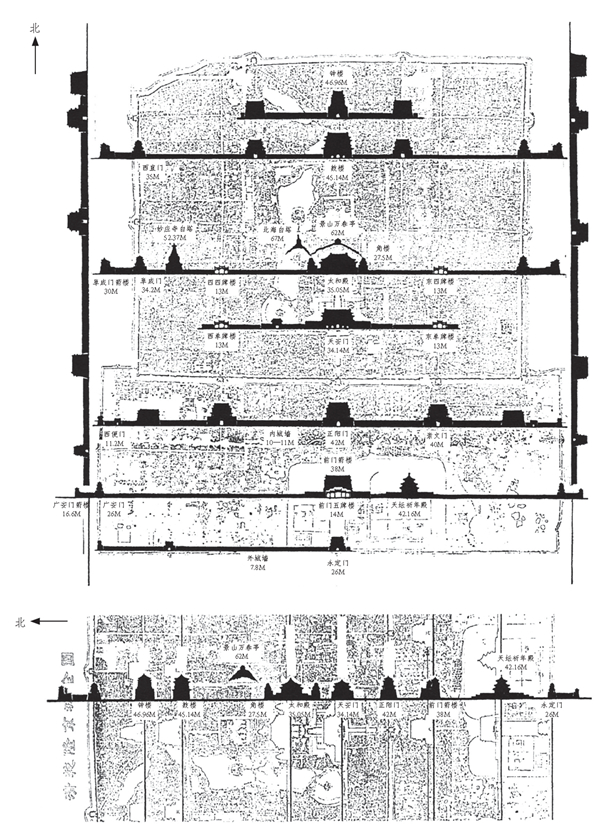

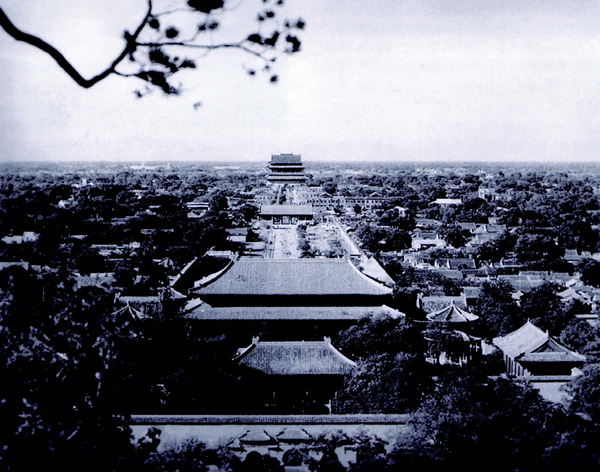

中国建筑史学家习惯于从平面布局来研究传统北京城。其结果是,相关讨论大多疏忽了北京城的一个重要特征:在明清的五个半世纪(1368-1911年)中,钟鼓楼是北京城中轴线上最高的两座建筑,比紫禁城中的正殿太和殿还要高10来米。但钟鼓楼和紫禁城中宫殿的真正差别还不在它们的高度,而在其是否能被大众看见:太和殿深藏于紫禁城的重重围墙之中,而钟鼓楼则暴露在公共视野里。事实上,在明清北京的所有皇家建筑中,唯有这两座塔楼可以称为“公共纪念碑”(public monuments)。直至现代,它们仍然高耸于周边的商铺和民宅之上,也仍然带给人一种强烈的建筑巨障的印象。

清代北京重要建筑高度示意图

20世纪初期的北京钟鼓楼

北京的钟鼓楼是很多文字作品所描写的对象,这些作品包括官方文献、纪念性题刻、政府档案、游记、回忆录以及民间传说,等等。检读这些作品,我们发现私人回忆录和民间故事甚少谈及这两座建筑的宏伟外观,而往往栩栩如生地传达出写作者对其声响——塔楼上的25面鼓和一方巨钟的敲击声——的高度敏感性。[1]与此成为鲜明对照的是,官方文献和题刻极少提到这些声音,而大多关注于两座塔楼作为宇宙和政治象征的含义。[2]我们不禁疑惑:为什么会有这样的分歧?这个分歧又意味着什么?最简单可能也最可信的答案是:官方文献是由修建塔楼以控制公共报时的人所书写,而回忆录与民间传说则多为在日常生活中直接受钟鼓声影响的人所撰。前者的陈述通常将修建钟鼓楼的意图(intention)与其外观相连,而后者则通常显示出对钟鼓楼报时声音的接受(reception)。这两类作品相异的内容和关注点表明了钟鼓楼含义的两个反差的方面。

比如说,我所能找到的最为流行的描述鼓声节奏的文字是北京当地的一句民谚:“紧十八,慢十八,不紧不慢又十八。”[3]另一个著名的北京民间传说也是从非同寻常的钟声得到的灵感。[4]这个故事讲的是明永乐皇帝敕令铸一口新钟,但铸匠试铸多次也未能使之满意。皇帝龙颜大怒,威胁要惩罚铸匠。铸匠的女儿听说后,为了救父一命,跳入正在浇注金属溶液的铸模中,永远地化作大钟的一部分。父亲虽然在最后一刻极力抓住女儿,但只救出了她的一只鞋子。这次铸成的大钟十分完满,但在北京居民的耳里,每次撞钟时钟声总听起来像“鞋”的声音,好似铸匠的女儿总在寻索着她丢掉的那只鞋。

我对钟鼓楼的讨论从这些记忆和传说起始,而不是从皇帝的布告或朝廷公文出发,是因为这些非官方的文献保存了钟鼓楼消失了的一个方面,亦是它们在相关研究中经常被忽视的一个方面——如今这两座建筑尽管外观完好,却已经完全沉寂。在一个现代观者的眼里,它们的意义似乎全然寓于形制和装饰当中。换句话说,当听觉不复存在,视觉就成为其历史价值的最主要和明显的证据。的确,艺术史家或建筑史家似乎可以满足于对钟鼓楼的建筑特征进行观察和分析,或依据其屡次修缮的相关文献重建其历史。但这种满足的危险性在于我们实际上将自己置于钟鼓楼修建人及设计者的立场上——我们对建筑设计及其预设象征性的强调过于密切地呼应了这些人的立场。而在这种强调中所缺失的是:钟鼓楼到底如何真正发挥作用?尤其是从其台阁传出的声音引发了怎样的经验与想象?

如今无声无息、死气沉沉的钟鼓楼提醒我们注意到这个缺失。对这个问题的思考促使我提出一个双重的方法论来讨论钟鼓楼。第一,我们不能仅仅依赖钟鼓楼的物质实体及文献档案来理解其历史上的“纪念碑性”,而必须尝试着“聆听”并复苏钟鼓楼消失的声音,并由此想象这些声音所带动的社会交流和空间转换。第二,复苏这些声音的唯一方法是激活“历史上的听众”的记忆——那些在私人回忆录和民间传说中保存的普通北京人的记忆。实际上,“找回消失的声音”可能是对“记忆”最好的比喻了。但北京钟鼓楼传出的不是一般的声音,而是一种特殊的、具有“纪念碑性”的、在数百年间支配了千百万民众日常生活的声响。

*

1272年元世祖忽必烈在元大都首建的鼓楼已被多次重建和修缮[5],现存鼓楼的形制和地点大抵保存了明初永乐皇帝于1421年迁都时敕建的风貌:楼高46.7米,占地面积约7000平方米,是一座相当壮观的木构建筑。绿瓦顶的重檐下饰以彩色装饰带,其余部分全部涂以朱漆。由厚砖墙加固的塔楼底层实际上形成整座建筑的高台基座,将木构的楼体举起离地30米高。在鼓楼顶层向四方眺望,老北京城尽收眼底。顶层的大通间里原来安置有25面鼓,每面以牛皮绷面,其中的一面大鼓直径1.5米。如今唯有这面鼓得以幸存,朝廷官员原来用以测定击鼓时辰的铜刻漏和其他计时器都已遗失。

20世纪初期的北京鼓楼

北京的钟楼位于鼓楼北面,二者相距很近。这座钟楼的历史也可追溯到明初——元世祖时期的钟楼位置略微偏东,如今已无迹可寻。现存的钟楼不像鼓楼那样仍然保持着原来的木构建筑,而是早在1745年就已改建为砖石结构——原来的木结构钟楼毁于大火,清乾隆皇帝遂做出了这个决定。乾隆还在钟楼前竖立了一方大石碑,上面所刻的铭记记录了他希望通过重建钟楼达到“亿万斯年,扬我人风”的目的。乾隆皇帝对艺术鉴赏涉猎颇深,因而新建钟楼的设计也很可能含有美学和象征的意义:这座建筑外观凝重典雅,与富贵华丽的鼓楼既形成鲜明对照又相辅相成。鼓楼庞大而雄伟,钟楼则纤瘦而雅致。钟楼通高47.9米,甚至比鼓楼还要高,是修建者刻意追求挺立效果的有力佐证。鼓楼象征着雄性之阳,钟楼则代表了雌性之阴。与鼓楼一样,钟楼也是两层建筑,底层为其高基。一口高5.5米、重6.3吨的巨钟悬挂于顶层开放式穹窿内室的中心。室四面不设门,钟声的传扬因而没有丝毫阻碍。就鼓楼而言,虽然顶层四周设有门窗,但定点击鼓的时候总是门户大开,使鼓声得以传至都城的各个角落。

20世纪初期的北京钟楼

永乐大钟

击鼓撞钟的时刻表如下:每日戊时(晚7点)开始敲击大鼓,铜钟紧随其后。钟、鼓声富有节奏,以不同的速度分段进行。前文所引的民谚作了很好的概括:每一小节以18声快速撞击开始,接着是慢速的18声,最后以中速的18声结束。小节重复两次,共达到108声。回应钟鼓声,驻扎在北京内城九个城门的守卫开始敲打位于城门门楼内的钟或云牌。[6]内城的九座城门随之一一关闭,巡查关上“街门”,民居亦闭户锁门。次日寅时(早5点),又以同样的程序撞击钟鼓:夜晚正式结束,城市苏醒的时刻到来。随着新一轮的敲击、回应,城门慢慢打开,集市开张,官员上朝。戊时与寅时之间(亦即晚7点至早5点之间),鼓楼保持沉寂,唯有钟楼鸣夜更。

现代读者可能会觉得这个时刻表有些奇怪:钟鼓只在晚间鸣响,而且只在居民应该返家、睡眠的时间里报时。但是一旦理解了这个看似奇特的风俗,我们就能理解钟鼓楼是怎样发挥它们的作用的,也就能了解传统中国公共报时的最主要的系统。在前面一节里我已经概述了这个系统的历史,通过这里所讨论的北京的例子,我们可以总结出这个系统的两个基本职能。第一,联合的钟鼓撞击通过调动京城城门的开闭来控制城市的空间。这些门不仅包括主要城门,还包括皇城内的各种门。有一类已不复存在的门是1219个“街门”,将城市的交通路线划分为短暂、可分割的部分。1793年英国马卡尼(Macartney)外交使团的几位成员在报告及回忆录中都提到了这种街门。马卡尼伯爵本人写道:“一到晚上,路的两头就设以路障,将马路封锁住,守卫在中间不停地巡逻。”[7]北京城里各种门、障的统一开闭意味着城市空间结构的规定性的日常转换:当所有的门呼应傍晚的钟鼓声而关上的时候,不仅城墙内的城市与外界被隔离开,而且墙内的空间——包括皇宫、朝廷、集市、寺庙、私宅等等——全都变成了关闭的、互不相连的独立单位。[8]大小街道被清空,不再将城市的各个部门连成一个活动性的整体。

老北京城因此每日都会经过一次仪式性的休眠,钟鼓声联合起来划分并强调了休眠期中的各个阶段。这种公共报时系统主要起到了提示宵禁起止的作用,同时还有另一种辅助功能,即将每夜分隔为均等的五个夜更——这个角色由钟楼独自完成。黄昏时分联合的钟鼓敲击为“定更”,意为“夜更的开始”。接下来每两个钟头一次的鸣钟分别标志着“初更”“二更”等,直至次日早晨钟鼓再次合鸣通报“五更”。在“定更”和“五更”(又名“亮更”)之间,市府派出的守夜人手执带铁环的长棍,两三人一组在街上巡逻。[9]

传统中国的这种钟楼和鼓楼保证着长夜的平安,而中世纪欧洲公共场合里的大钟则被认为是“行动的驱动者”和“高效多产劳力的刺激物”。[10]中国钟鼓楼的特殊功能也引发了对其建筑形象之角色的思考。我在前文提到,明、清时代钟楼和鼓楼是北京中轴线上最高的两座建筑。不过,它们引人注目的视觉景观对增强报时的公共功能几乎没有作用。事实上,考虑到钟鼓楼只在薄暮和夜间鸣响,其声音和建筑景观在很大程度上是互相排斥的:它们在晚间被听到,而在日间被看到。白日里,钟鼓楼雄壮但寂静的存在实现了对时间的政治控制。从统治者的角度来看,钟楼和鼓楼之所以能实现这样的控制,是因为它们聚集了公众的视觉感知,并带来一种统一化与标准化的效应。

对钟鼓楼这一特殊的“纪念碑”角色,钟楼前1747年的御制石碑上乾隆皇帝的题刻有着清晰的表述:

朕惟神京陆海,地大物博,通阛别隧,黎庶阜殷。夫物庞则识纷,非有器齐一之,无以示晨昏之节。器钜则用广,非藉楼表式之,无以肃远近之观。且二楼相望,为紫禁后护。[11]

北京钟楼前的乾隆御制碑

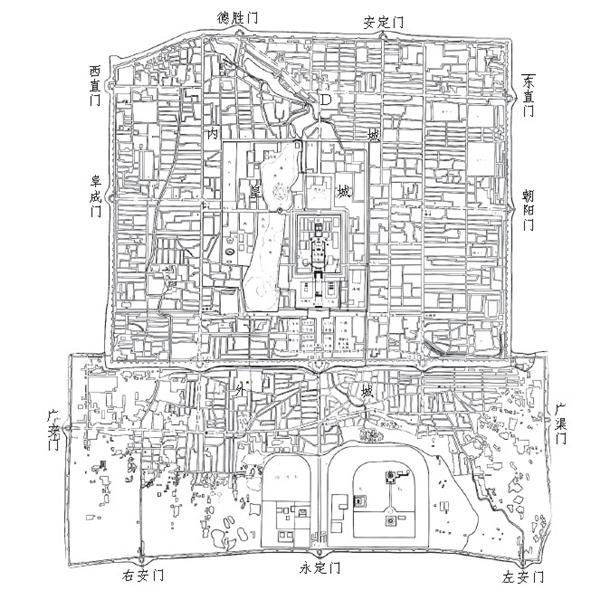

这段话中的最后一句指的是钟鼓楼之于皇城的相对位置。明、清时代北京由好几个“城”组成,包括外城、内城、皇城和紫禁城。紫禁城深深套在多重的长方形外墙内,是天子的私人领域。紫禁城外的第二重城——皇城——包括皇家花园、卫队营、王府、宰相府、太监府等建筑,对紫禁城起着藩护的作用。这两重处于北京中心的城有着厚厚的城墙及防守森严的城门,阻挡了内城三分之二以上的东西交通途径。一个普通的北京居民若要从城东走到城西,或者从北端的地安门外绕行,或者从内城南端的前门后绕道通过。若选择第一条路线,就必须穿过鼓楼脚下商铺云集的街市。

鼓楼(D)在明、清北京城中的位置

这个虚拟的路线有助于阐明钟鼓楼位置的两个重要意义,而这两点意义将更进一步表明这两座塔楼的社会职能及政治象征性。首先,与北京城里其他的皇家建筑不同,钟鼓楼位于皇城之外,城里的居民或外地的旅客都可接近。其次,以这两座塔楼为中心的地区是城里最繁华的商业区之一。有关老北京的许多文献都详尽地记载了此处的酒家和商铺。这些文献也几乎异口同声地强调此处吸引了各类职业、各种阶层的人士。钟鼓楼西南方宁静的人工湖多为文人墨客雅集、消遣之处,而茶馆和露天表演则吸引了平民、妇女和儿童。

很重要的一点是,钟鼓楼作为北京城大众文化的中心地位已经隐含在城市本身的象征性结构中。京城的设计者将钟鼓楼置于地安门外,有意将其与“地”相连,而与“天”相对。如前文提到的,地安门为皇城北门,也叫作后门。皇城的南门则是著名的天安门。这两座城门形成一组遥遥相对的建筑,分别与阴、阳二极呼应:地安门外的区域是臣民所处的公共空间,而天安门则象征着统治万民的君主。作为北京大众生活的特定区域,钟鼓楼既与紫禁城相抗衡,又从属于紫禁城的统率之下。将钟鼓楼定位于北京中轴线的北端这一设计最清晰地表明了紫禁城对于钟鼓楼的统治地位:这条中轴线的象征性中心是紫禁城内的大殿,因此钟鼓楼可以被看成是皇权从大殿向公共领域的远程投射。

20世纪50年代从景山上向北遥望地安门和鼓楼

我们由此可以更加完整地理解钟鼓楼和紫禁城中的皇家计时器之间的关系,也了解这一关系决定了它们不同形式的“纪念碑性”。我在前文中提到,交泰殿里的两座大钟(一个传统刻漏和一个西式机械钟)位于皇帝宝座两侧。我们也讨论过钟鼓楼和这两座大钟之间的对应和联系。一方面,二者由于不同的地点、可接近性、可视性以及不同的技术含量而有着明显区别。另一方面,二者属于同一个象征系统,实际上也共同构成了这个系统。皇帝私人领域里的大钟象征着皇权对计时的控制,而公共空间的钟鼓楼则通过它们的音响表征了皇权对报时的控制。由于钟鼓楼只在晚间鸣响,它们每日都经过一次转变,从沉寂的建筑性纪念碑变为一种“声音性纪念碑”。作为“建筑性纪念碑”,钟鼓楼的政治象征性来自它们与皇城和紫禁城的并列。而作为“声音性纪念碑”,它们通过无形的声音信号占据了皇城和紫禁城以外的北京。

西式钟楼

在几百年的漫长时间里,钟鼓楼上发出的声音指示着北京居民的作息、城门的开合和返家的时间:这个时刻表属于被城墙紧紧围起的居民。钟鼓声所代表的是永久的重复,而这种重复成为了时间本身的形态,它所纪念的历史既无事件和场合,也没有日期和名字。它所唤起的回忆,用皮埃尔·诺哈(Pierre Nora)的话来说,是“一种整体化的记忆——全能、彻底、无意识、与生俱来地作为现在时存在。这种记忆没有过去,而是将传统永久地循环”。[12]

当西方的军事及经济侵入古老的中国,北京的这种报时和认知时间的传统方式终于受到了严峻的挑战。这种入侵给公共报时带来了两个变化。第一,鼓楼终于被迫沉默了:1900年镇压义和团运动时,八国联军占领了这座建筑,用刺刀将鼓面划破。[13]中华民国成立以后,鼓楼被更名为“明耻楼”,在底层还建立了京兆通俗教育馆。[14]这座建筑因而添加了一重身份,成了外国侵略者恶行和中华民族国耻的见证人。鼓楼意义的这个变化因此与中国从帝国向现代民族国家的转变息息相关。作为这个转变的一部分,鼓楼与其他类似的建筑遗址一起,激起国人对近在眼前的亡国之灾的意识。[15]强加于鼓楼的缄默使之成为了一个“现代”纪念碑:它不仅被用来为当今的政治议程服务,它转变了的“纪念碑性”还意味着它不再是传统式的“整体化记忆”的媒介,而成为了以“事件”为核心的历史陈述的载体。[16]

被八国联军毁坏的鼓楼上的大鼓

第二,与此同时,西式公共建筑上的机械钟开始在北京城报时。[17]这些机械钟多半安置在银行、海关、火车站、学校及政府机构的建筑上,成为西方科技、教育、社会和政治系统之先进性的最具体和最有说服力的证明。但是我们不能说这些新型建筑物因此“取代”了钟鼓楼,因为它们从来没有真正形成一个公共报时的实践系统。对这些钟楼的地点进行研究,我们可以看到它们并不设在城市居民的居住区,而通常出现在富有象征意义的场所和与政治、经济权威相关的地点。最引人注目的是,北京城内显眼的三座钟楼(一座在前门火车站大楼上,另两座位于东、西郊民巷的两座高大建筑上)恰恰位于天安门广场的东、西、南三侧。在当时的人看来,这些高耸的钟楼和上面先进的计时器实在令人惊叹。它们不仅环绕着传统中国最重要的政治中心,而且俯瞰这个场地,显示出它们的政治威慑力。但是对城市的居民来说,这些公共领域里突出的现代性标志并没有对改变他们的日常生活起到重要作用。

天安门广场南北京火车站钟楼

天安门广场西原日本大东银行钟楼

可以说这些西式钟楼本身就是对传统中国城市的入侵者。作为一个陌生时空系统的有形参照物,它们超越了这座城市的界限,将北京与一个更广大的殖民网络相连——这个网络的标志之一正是分布在伦敦、新加坡、上海、香港的一系列类似的钟楼。这个社会网络实现了启蒙计划所试图达到的普遍时空:如果说17世纪中国人最早看到西洋机械钟和地图之时,还把它们当作新奇的玩物,20世纪初的中国人则发现自己处于这些西式时钟、地图的控制之下——它们以科学的名义,理直气壮地将这个“中央王国”重新分配为全球时空体系中陌生的一分子。

19世纪末香港维多利亚湾的钟楼

因此,将这些新式钟楼的纪念碑性与传统钟鼓楼区别开来的是一种新式的技术性。用罗伯特·M.亚当斯(Robert M.Adams)的话来说,技术性从来就应该被看成是一种社会因素和技术因素联合的双重体系:“技术性体系的基础和支持一部分属于机构性的,一部分属于技术性的,一部分根植于物质发展之潜力和可能性,一部分根植于人类社会之联合、价值及目标。”[18]当公共时钟似乎可以自己行走、敲响之时,传统的二元计时-报时系统就被废除了。当神奇的自动钟将时间从封建帝国的控制中解放出来,它也将公共报时的性质改变了:它所发布的不再是一份官方时刻表,而是去呈示“客观”时间——即“同一”和“普遍”的时间。不过,作为被迫沉寂了的建筑残存,鼓楼——此时已更名为“明耻楼”——必然质疑这种“科学”和“客观”的意义:确立这种“普遍”纪念碑性的一个先决条件是摧毁“地方”的纪念碑性。

注释

1.一种说法为鼓楼上的24面小鼓象征一年中的24个节气。参见罗哲文,《北京钟楼、鼓楼》,载北京什刹海研究会,《京华胜地什刹海》,北京:北京出版社,1993年,第139-149页。

2.我在后文还会提到,乾隆皇帝所写的一份公文也提到了钟声,但所用的文字华丽而刻板。它并不意在表达一个听众的真实经验,而意在赋予钟声某种政治象征性。这段文字刻在乾隆皇帝用以铭记其在位期间重建钟楼的石碑之上。

3.《北京钟楼文物杂记》,载《文史资料选编》,第36册,第213页。

4.这个故事的出处之一为张江裁所撰《燕京访古录》,影印本收于《京津风土丛书》系列,台北:古亭书屋,1969年,第79页。这个故事被反复讲述,也被加工成现代版的“民间文学”,载金受申,《北京的传说》,北京:通俗文艺出版社,1957年,第40-44页。

5.元代灭亡之前,鼓楼毁于大火。明成宗于1297年重建。明初和清初分别有两次重建,1800年、1894年、1984年又有三次大修。

6.据说,除崇文门门楼内设有钟,其他的八个城门都使用称为“点”的云牌。见胡玉远等,《燕都说故》,北京:燕山出版社,1996年,第40、75页。

7.J.L.Cranmer Byng ed., George Macartney, An Embassy to China: Being the Journal Kept by Lord Macartney during His Embassy to the Emperor Ch’ien-ling (1793-1794) (Hamden, Conn. Archon, 1963), p.158.使团的其他成员包括George Staunton、Jone Barrow、Aeneas Anderson等也有类似的记录。参见Alison Dray-Novey, “Spatial Order and Police in Imperial Beijing”, Journal of Asian Studies, 52, no.4 (1993), p.894。

8.因宵禁的缘故,清代北京外城的公共戏院只在日间演戏,保证内城的观众能在城门等关闭之前回家。

9.见《北京钟鼓楼文物杂记》,第213页。对老北京城市警卫及安全设施的详细研究,参见Dray-Novey, “Spatial Order and Police in Imperial Beijing”。

10.David Landes, Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World (Cambridge, Mass, 2000), p.69。

11.此石碑立于北京钟楼前。碑文见罗哲文,《北京钟楼、鼓楼》,第142-143页。

12.Pierre Nora ed., Realms of Memory: The Construction of the French Past, trans. Arthur Goldhammer, 3 vols (New York, 1996-1998) , vol.1, p.3。

13.我们并不清楚究竟哪个国家的军队应对破坏鼓楼负责。当代中国学者认为或者是俄国,或者是日本。不过由于并没有提供证据,这些论断可能只是反映了中国和这些国家之间关系的变化。

14.这两项变更于1924年、1925年在当时的北京市市长薛笃弼的倡议下实现。见《北京钟楼文物杂记》,第214页。

15.并非巧合,20世纪初,英法联军1860年毁坏的圆明园遗址在最终从战争废墟变为国耻纪念物之前,也广泛吸引了公众的注意力。

16.不过,在中华人民共和国成立之后,鼓楼作为战争废墟和国耻纪念碑的意义在很大程度上消失了。20世纪50年代到20世纪80年代的30多年间,鼓楼被用作工人文化宫。20世纪90年代以后鼓楼顶层的重新开放吸引了很多关注。此后,鼓楼建筑经过翻修,还配备了一套新鼓。但这些新鼓只是无声的复制品,用来展示消亡的历史,以配合蓬勃发展的旅游业。如今,鼓楼成了北京的一个主要景点,底层是很大的纪念品商场。

17.西式钟楼最早于18世纪在北京出现,但只是清代皇帝为私人目的所定制的。其中之一位于城外的颐和园,完全没有公共功能。另一种临时性的西式钟楼,为乾隆母后寿辰所制,见故宫博物院所藏描绘寿礼的画幅。

18.Robert M.Adams, Paths of Fire: An Anthropologist’s Inquiry into Western Technology (Princeton, 1996), p.23。

本文摘自《无形之神——巫鸿美术史文集卷四》(【美】巫鸿/著 郑岩/编,上海人民出版社·世纪文景2020年7月版)中《时间的纪念碑: 巨型计时器、鼓楼和自鸣钟楼》一文,有删减,澎湃新闻经授权刊载。