青年说|陈思安:以创作,勇敢地回答问题

“85后”作家陈思安。 张亦蕾 图

编者按:文学属于青年。每个时代,都有自己的文学记录者。虽然我们不再用“80后”“90后”这些代际标签去定义和描述那些年轻人,但他们依然在写作,在自己的一片天地,叙述着这个时代。“青年说”,试图完整记录这些青年写作者,文学的未来属于他们。

在26岁那年,陈思安辞去了朝九晚五的工作,以“自由职业”的身份全心投入了文艺创作。她同时选择了写小说,写诗,写剧和排戏。

八年过去了,如今她是女性诗刊《翼》的执行主编,“声嚣”剧读节创办人及主理,有戏剧导演作品《随黄公望游富春山》《吃火》《沉默的间隔》,编剧作品《海水火锅》《冒牌人生》《在荒野》等等。在《天马行空那些年》《接下来,我问,你答》《冒牌人生》之后,她的最新小说集《活食》也由译林出版社新近出版。按她的话说:“我没有刻意去‘选择’它们,只是它们次第来到我的身边,俘获了我的心,让我愿意把自己置入它们之中。”

《活食》也是聚焦年龄在35岁以下的优秀青年作家——“现场文丛”系列的第一本。在这本极具实验性的小说集里,陈思安写到了都市白领与自然之子的偶遇,写到了人工智能与人类的爱情,写到了两位想要逃离母亲轨迹的少女在假山上进行了未曾密谋的杀狗事件,写到了城市大型生活区里的各色邻里和隐藏在地下的另一个世界……它们共同拼凑出我们在城市生活里的“奇形怪状”,以及种种不安和挣扎。

《活食》书封

在诗人翟永明看来,“编剧、导演、诗人和小说家”的多重身份使得陈思安的小说兼具这几种身份带来的张力:“她的小说构筑着剧场的空间感、形式、美感、想像力,诗一样的章句之力;以及在现实和虚拟场景中,在奇幻甚至科幻的幕间转台中,切换不同的声带。这些声音在一本叫作《活食》的小说集中,层叠出现。暧昧多变,让人入迷。”

当陈思安自己翻看出版后的《活食》,她发现每一篇都由大量漂浮在脑海中的细节和回忆构成:因为什么去构思,写作过程是否顺利,是否进行了大规模修改,修改的结果是更好了还是更差了,为写好它们做了哪些思考和自我搏斗。“最终,我自己觉得有没有辜负这些故事和里面的人物。”

今年她一直待在北京,突如其来的变化与纷繁而至的消息让她的内心有了新的波澜。“关于当下,很多朋友说一切都是不明朗的,写作者能够做到最好的事情,也只能是提出问题。这是显而易见的:一个‘真问题’永远要比一万个‘虚假答案’更重要。”她反问道,“但如果大家都安于只提出问题,却不再愿冒着显得愚蠢的风险去贡献自己的回答,那么这些问题又该怎么办呢?在空中飘飘荡荡,寻找自己多年以后的落脚处吗?彼时那个落脚处,对当下的我们仍然具有意义吗?”

“我希望,自己能以创作去勇敢地回答、回应一些问题,即便显得愚蠢也没关系,错了也没关系。”近日,陈思安就《活食》与自己的最新思考接受澎湃新闻记者专访。

陈思安导演作品《吃火》剧照。 张亦蕾 图

澎湃新闻:先谈谈你的创作经历吧。我原本以为你可能是中文系或者戏剧专业毕业呢,不想你本科是法学出身。你还记得自己从何时开始自主地进行文学创作?又是在什么时候确定把文学创作视作自己的一项事业?

陈思安:从中学时候开始,大概十三四岁的时候吧,我慢慢意识到在各种能够表达自己想法的途径里,自己最亲近或者说最热衷的方式就是借由虚构性的文字。那时候特别喜欢在笔记本里编一些飞天入地胡扯的小故事,然后给同学朋友们边念边表演。自己并没有把这件事严肃定位为“写作”,只是单纯感到把脑袋里乱七八糟的好玩事儿写出来跟别人分享挺高兴。

十七岁那年从高二过渡到高三,学习压力越来越大,成人的世界也开始向自己发出召唤,有一天在上自习时猛然萌生出一种窒息感受:少年的自己意识到童年的自我正在光速飞离,永不会再回来了。那一刻心底产生了一股强烈的愿望和异常清晰的确认,自己能以且只能以写作的方式去结印住那个永不会再返回的东西。然后就放下了习题册,开始写一篇叫《今天我七岁》的小说。我想很多人应该都体验过类似情绪的瞬间翻涌,对于我来说,它可能持续得时间更久一些,像个小怪物一样周而复始地发作,构成了我写作早期最初始的动能。

我父母都是学中文也从事跟文学有关工作的,他们出于自己的人生经验,建议我不要报考中文系,认为我跟文学之间最美好的状态就是把它作为我永远的业余爱好和副业。我当时对中文教育的理解也非常模糊,不知哪来的印象,觉得上了中文系就要整天背文学史分析总结文章中心思想,我最烦总结中心思想了。于是被父母说服,去学了法学,毕业后也从事了相关职业。

工作了两年以后,发现自己一开始设想得太美了。工作本身耗去的时间精力,让留给阅读写作的时间和精力都非常有限。这个时候开始渐渐意识到,世上没太多鱼和熊掌兼得的好事儿,如果希望自己在写作上能够有真正的进步,写出自己期待的作品,需要有孤注一掷的勇气,将其作为志业,把自己全部投入进去。26岁那年,对这件事想得比较清楚了,在这个世界上自己所有想做的事情里面,写作始终还是排在靠前。于是辞了职开始专心写作、排戏。以这种状态维持到现在。

陈思安导演作品《随黄公望游富春山》剧照。 张亦蕾 图

澎湃新闻:在写小说之外,你也写诗、编剧、做导演。你会不会在心里给它们各自“定位”——比如,哪个是最喜欢的爱好,哪个是最具野心的事业,哪个是最得心应手的特长。也或者,根本就不存在这样的“定位”。

陈思安:在大学毕业之前,写诗和写小说差不多同样数量很多,但那个阶段我还没有真正地理解写诗这件事。跟早年阅读的构成有关,读的小说远多于诗,像很多年轻人一样总是下意识地将诗作为一种情绪的凝结,也不认为诗歌有跟小说一样的虚构能量和叙事容度在其中。后来接触了更多的诗人和他们的作品,发现自己对于诗和写诗的理解都过于片面了,才开始认真地去读更多的诗歌和评论,去拓宽自己对于诗的认识和写作。

接触戏剧是从大学期间才开始的,到了毕业以后在北京工作生活,才真正投入到戏剧的创作中去。尽管接触戏剧的时间最晚,但却对戏剧产生了某种狂热。戏剧在很大程度上打开了我的感受力。写作是一个人可以完成的事情,但戏剧必须搭建在一群人之中,由每个人辐射出的“场”而共同刺激出一个作品。每个人都必须让渡出一部分安全感,同时也贡献出自己独特的体验,在碰撞和融合里去探求真问题,瞬时性和永恒性悖论地并存。这种东西让我非常着迷。

在目前自己做着的所有事儿里,确实小说的写作时间最长,也先后经历了几个比较清晰的成长阶段,但我倾向于不用“得心应手”来定位或形容它。我既不是学中文的,也不是学戏剧的,没有师门,没有科班,没有太多别人的期待压在身上,这给我带来很大的自由度,让我能够穿梭在各种表达载体之间,努力去探寻我好奇的那部分世界。

澎湃新闻:那么这几件事相互之间会有怎样的影响?比如有的小说家会抗拒小说本身的“剧本味”,有的记者会警惕小说里有新闻报道的影子。

陈思安:导演的工作确实对我的整体创作都带来了很大的帮助,更多是技术层面上的。做导演需要掌握的事情很多,舞台上不同灯光效果对人物色彩的塑造,音乐和声效对剧情的推动或阻碍,表演的节奏感对结构的影响,甚至对演员、工作人员心情状态的揣测,这些都是有趣的功课。做导演以后,确实会有意将这些经验带入到写作中去,去考量文字的节奏感,人物的色彩,结构的递进,景物描写的准确度、光感,能够激起人物心理的反应等等。

不同文体的写作,相互之间经验上的融惯和借鉴已经是一个比较亘久的话题了。我也听过编辑和朋友评论说我的小说像什么什么等等,一般也就听听就完了。随着经验的积累,对于自己要在各种类型的创作之中去探寻的东西和实现的程度已经有了一定的认识,不太会被简单评价所困扰。很多人出于方便理解方便归纳的需要,经常想给你贴个简单的标签,但自己始终把握好自己探索的方向就可以了。

但在遇到真是希望跟我讨论这个问题的人时,我也会认真回应。要说令我警惕的大概就是两点吧。一个是不要去装作自己不是的人,去写别人觉得好但对自己来说不痛不痒的东西。真诚是创作者最内在的武器。另一个是尊重每一种创作载体内在的逻辑和标准,不要用“跨界”作为借口去降低创作的难度。

澎湃新闻:写小说对你而言意味着什么?读了《活食》这本小说集,我感觉你的视野非常广阔,能捕捉到极其细微的变化,能对理所当然之事提出质疑,能在我们早已司空见惯的场景或现象中冒出很特别的思考与想象,说是“奇思妙想”一点也不为过。你对自己的小说创作有数量或者频率方面的要求吗?你会为了小说写作要求自己特意去观察或体验吗?

陈思安:意味着,一个伴侣般的存在吧……每日相互陪伴,相互折磨,相互爱慕,相互攻击,相互理解,对彼此有一生要尽的爱恨与义务和扯不清的复杂关系的那种。也许人生某个时刻你会对伴侣产生强烈的憎恶,恨不得丢下对方头也不回地走掉,甚至去过截然不同的生活,向对方挑衅:你瞧,没了你我过得更好!但最后你会发现,哎呀,没办法呀,心底的那个持续不断漏着风的黑洞,只有TA才能填得上啊。然后扇着自己耳光再回去对方身边。

虽然自己对创作数量和频率没有特定的要求,但基本上每年都有相对明确的写作计划。这个计划倒也不是为了规定数量和频率,只是一个大致的目标,在某个时间范围内去探索的内容或方向是什么。希望自己可以不断去靠近那里。

写作时间久了,持续地观察渐渐成为一种本能,或说毛病。去到各种场合地点,见人也好做事也好,经常魂儿从脑壳飘出去,游荡在身体外看着一切。有时候甚至游荡着在观察自己,或是自己明明已经很熟悉的人,看看这些本来不该有什么意外的精神或身体,会在什么样的刺激下做出意外的举动或选择。有时候吃着饭喝着酒会突然掏出手机来当着对方面记下一些想法。这确实是个毛病。我常提醒自己也该放松一点,Chill一点,享受生活本身。

澎湃新闻:《活食》里收录的几个作品具有很强的实验性。《关于戏剧<鹭鸶>的导演手记》以一个导演手记的形式出现,《滚滚凌河》以人工智能七阶高级语言写成,《森林里的七个夜晚》以七个打破时间顺序的夜晚讲述一对父女的故事,《狩猎》充满了魔幻和传奇色彩……你希望通过这样的“实验”实现什么?在具体创作中,你又会给自己的“实验”增设哪些限制?

陈思安:有些所谓的实验来自我个人的直接经验。比如我在排戏时是每天要写导演手记的,为了记录排练进度和一些心得体验。有一次戏演出完了过后很久,我回去翻看排练时候的手记,发现简直像小说一样有趣和跌宕起伏,只是当时身在其中很难抽身出来站在旁观的角度去看待那些。于是想到这是一种很不错的体裁手法,就试着写出了这样一篇小说。其他的一些尝试则来自预先的构思,想要去试探相对混沌和模糊的地带中,写作结构或风格有可能的特异变化。

不管它们是来自经验的还是来自有意地构思,还没有太想过限制这事儿。大概是因为近一个阶段里,反而是觉得自己还不够撒得欢,还没有把自己的狂想释放到令自己满意的程度。“释放想象力”和“限定中的精确”循环交替着作用于创作中,有时当中某一个略占上风,另一个就相应提出进一步的要求。跟随着这种反复缠斗螺旋上升,感觉也挺有趣的。

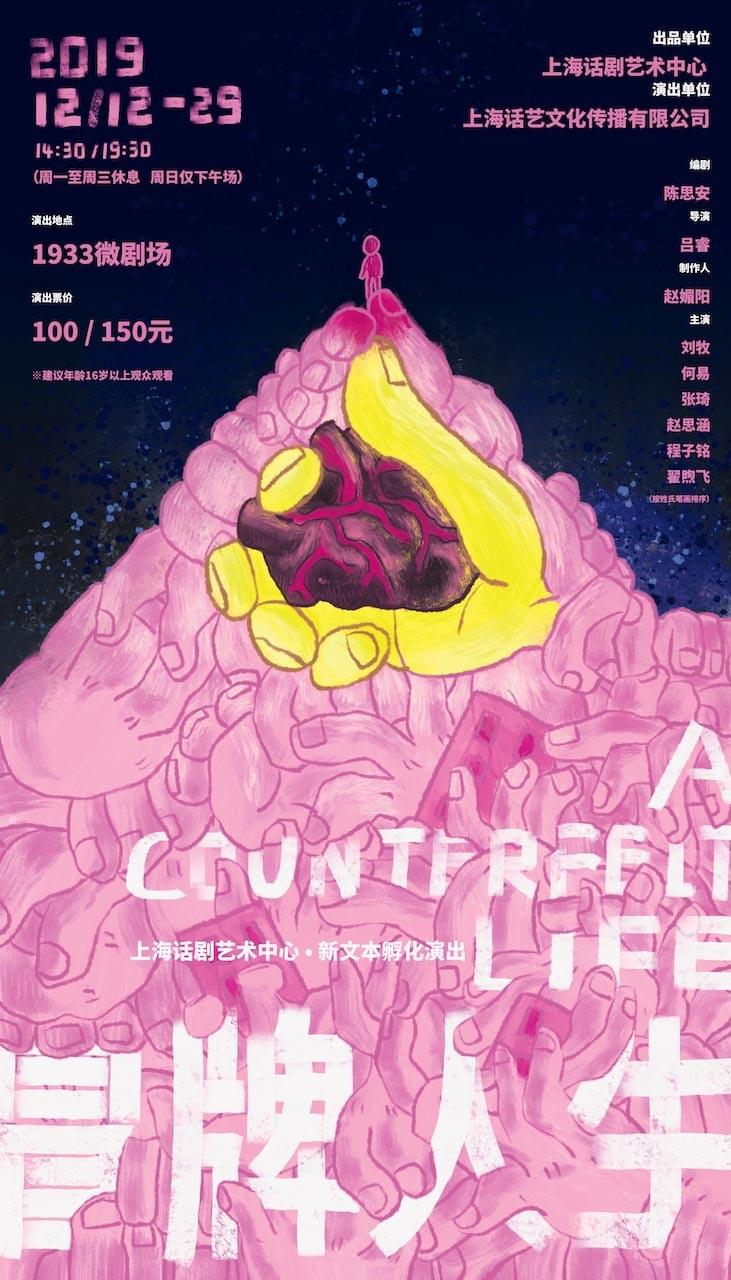

陈思安编剧作品《冒牌人生》。

澎湃新闻:九篇小说气质各异,但它们依然存在共性。比如《关于戏剧<鹭鸶>的导演手记》《滚滚凌河》《冥想》都写到了“男权色彩”,《活食》《滚滚凌河》《聚栖》都写到了人类世界的“生存规则”,《冥想》《假山》《森林里的七个夜晚》都写到了亲子关系,《狩猎》《关于戏剧<鹭鸶>的导演手记》《滚滚凌河》《逃遁》都写到了情感纠葛,它们共同拼凑出人在城市生活里的“奇形怪状”。通过这个集子,你最想表达什么?

陈思安:写作这本小说集,对我来说是一个向鹦鹉学习腹语术的过程:并非从“口中”吐出的语言,不断变换着声音。这些叙述似乎靠向对现实的模拟,却在变形中突袭那个现实。叙事语调的变转、实验和人物精神的受困与突围,同样令我着迷。这些故事的皮壳有现实的,也有科幻、奇幻的,但内瓤都是我这一阶段关注的议题:人的精神内力与外部混沌能量无休止的角力。

澎湃新闻:我个人很喜欢《聚栖》。城市租房生活类故事已有很多,但以一个小区空间为序,写那些我们熟悉又陌生的泰迪阿姨、七号楼阿姨、广场舞大爷、大白奶奶、维尼熊小伙子、赤身女人、煎饼小哥,还是给人一种耳目一新的感觉。在无比日常的书写中,小说反而具有格外的张力。小说主人公安珂习惯于“窥视”小区里的邻居们,你也是这样的吗?你认为什么样的人,会对他者的生活格外好奇?

陈思安:最近八年我一直生活在一个有两千五百多户居住着近万人的大型社区里。在北京和国内很多城市里都罗布着这样居住近万人甚至十几万人的巨型社区。新世纪以来,随着商品房的高速铺开建设,这样的大型社区已经成为城市居民的基本生活形态。上世纪以单位分配为主形成的“家属楼”和“大院”文化迅速消弭,与此相应的,是社区公共空间的萎缩。一个社区内的居民不再以职业和单位为属性聚拢在一起,而是以大致的购买力为划分聚拢在一起,且流动速度很高,随时有人搬来,随时有人搬走。这些变化都使得社区居民之间互相既没有去熟悉、结交的意愿,也没有这个空间。社区当中非常少数的公有空间:社区广场、花园、超市和步行道、地下车库等,就成为了居民相互之间“窥视”彼此生活的唯一窗口。这些变化和人的居住形态,构成了所谓“现代性”的微末组成部分,缓慢地作用于人与人之间的各种新型关系。

有时我在小区里或周围散步,能感到邻居们小心包裹伪装下泄露出来的对他人生活的好奇。现代生活的规则约束着人的举止,让人们在“得体”和“符合自己阶层”的行为限定中时刻留意“社交距离”。但总有一些打破规则或意识不到规则的人,也总有一些行为上尊重规则但心里想要得到更多的人。

我也是那种对他者生活格外好奇的人,除了作为写作者的好奇,也有纯粹面对当下的好奇。我很好奇大家是怎么理解自己栖息其中的那个彼此靠近却相当疏离的生活场景的,是怎么看待生活共同体当中的孤岛状态的,又是怎么在高度流动性的个人历史变迁中把握自己位置的。写《聚栖》最初的想法便源于此。

澎湃新闻:我发现,《活食》收录的几篇小说都出现了不少人物的心理描写,但它们各具语调、气质,也让具体小说人物如公司白领、戏剧导演、中文系导师、怀孕妈妈等得以呈现出完全不同的面貌。在小说人物呈现上,你有哪些自己的心得?你觉得小说里的人物呈现和剧作里的人物呈现会有哪些不同?

陈思安:戏剧和影视的剧作法里,关于人物的塑造和推动有一条比较经典的原则:你的人物必须有明确的目标(我要达成什么),且在追求这个目标的过程中需要受到真实的阻碍(什么让我无法达成它)。因此在戏剧结构中就逐渐形成了这样一个共识:所谓的人物“性格”是虚无缥缈的,人物的性格必须由TA的“欲望”和追求这个欲望中面对阻碍时所作出的“抉择”来奠定,而不是靠静态描述来让人知道。当然,当代戏剧发展到现在,大量不符合这个原则的优秀作品也比比皆是,不少剧作家就是刻意追求在静态人物(人物不做出行动也不发生改变)的塑造中去把握某种情绪,或凸显某种状态。小说里对人物的呈现相对自由度更高一些,能够使用的工具也更多一些。可这个自由带来的不只有“自由”,也有跑偏,也有串味儿,也有不知所云。但简而言之,没有唯一正确的方式,只有更适合作者本人的方式。

很多写作者都有这样的体验,就是将自己完全置入所写人物之中,有点像“体验派”表演法似的,从自我出发,生活在角色的情境里,然后去写出人物心理状态和对话。也有一些写作者只描写自己,写出来的所有人物都是TA自己,因为TA对自己是最了解的,最深刻地知道面对什么情形自己会做出什么反应说出什么话。另外一部分写作者则是善于模仿,模仿前辈作家也好,模仿生活里的人也好,模仿公众人物也好。模仿得到位了,大家自然也就读出了味道来。

澎湃新闻:在《活食》之前,你已出版了短篇小说集《冒牌人生》《接下来,我问,你答》、中篇小说集《天马行空那些年》。你感觉自己近年的小说观有了哪些变化?近期的写作困惑是什么?

陈思安:2015年出版的《接下来,我问,你答》更多地保留了我自己的性格能量和横冲直撞不管不顾的劲头,与之相应的是不少篇目都很稚嫩,甚至晦涩不清。包括那一个阶段我排的戏也是,得到比较多的观众反馈就是觉得风格很鲜明但很多地方看不懂。2019年出版的《冒牌人生》有了比较大的变化,我开始尝试将自己的性格能量和奇思妙想与无限的他人之间架起联接。《活食》是在《冒》基础上的更进一步。

这中间由我自己更主动去推动的一个变化是,我开始更多地意识到“自我”的局限,希望可以一点一点地打开自己,不是去俯就什么,但是要去与人建立联接。我也渐渐想明白自己写作的目标不是仅仅为了表现自我。每个年轻人的成长似乎都有这样一个过程,容易沉溺于自我世界,随着时间的到来而意识到人与人的关系、关系的变化以及你能为他人提供些什么,才是更重要的。

另一个自己也能够明显感觉到的变化是,在写作技巧和叙事能力上越来越趋于“成熟”,但这确实恰恰构成了我的困惑或说烦恼之一。这个变化是在不断地阅读、思考、写作训练中逐渐生成的,跟上述那种自己更主动去推动而发生的变化就不太一样。“成熟”是一个包含悖论的事情,精神上没有成长那么很快创作将被耗尽,但如果追求成熟在一定程度上克制了天性的狂乱,则会渐渐丧失掉一股力量。一股源发于“青年性”和“不断打碎”的勇气的力量。而这些对我个人来说是非常重要的力量。

所以下一个阶段,我给自己的课业就是去探寻其中的平衡点,在追求精神成长的同时,保持住自己的力量与狂想。

澎湃新闻:在“85后”作家里,你的知名度没有那么大,会介意熟悉、了解你的读者还不够多吗?

陈思安:我自己还挺满意现在的状态,站在所有圈层的靠近边缘处,能获得一定的自由度,不会背负过分期待,因此有时间、精力和心境在最大程度上去深入和拓展自己的创作。

之前唯一的担忧是,作为年轻作家在这种情况下还能否得到出版的机会,但一直以来运气还不错。我非常想感谢我这几本书的责编。尤其是作家社的赵超,在我还没有任何读者,也基本上没有公开发表过任何作品的情况下居然下决心出版了《接下来,我问,你答》。这些编辑把作家身上的压力接到了他们自己身上去,那留给作家的就只剩下要尽量写好了。

澎湃新闻:今年疫情期间你在哪里,怎么度过?能和我们分享你在这一时期的新想法吗?

陈思安:疫情爆发以来到现在,我一直在北京。刚开年时,经历了一月底到二月份情绪和思考上比较激烈的反复震荡,工作基本上停滞了,每天都花大量时间在看各类新闻和信息,试图厘清失序的世界和失序的自己之间的关联。到了二月下旬三月份,我意识到自己需要通过更新认知和努力重建有创造性的生活来抵抗虚无感的侵蚀。当然信任写作依然有价值,是这种抗争中自己最能够把握的武器之一,也是重建内在秩序的一股核心力量。

前段时间在跟几个年轻的戏剧编剧朋友聊天,讨论各自近期的写作。讨论中浮现出的观点和情绪,大体上也跟我最近的观察和思考相关,可以分享给大家。其中涉及到这样一个争论,他们大多认为关于当下,一切都是不明朗的,写作者能够做到最好的事情,也只能是提出问题。我在当时部分肯定了他们的想法,因为这是显而易见的:一个“真问题”永远要比一万个“虚假答案”更重要,但我心里仍然非常纠结。我能够感觉到这样的趋势是普遍蔓延的,上至我尊敬的学人、行动者,下至我身边的朋友同行,都感到世界越来越难以把握,难以做出回应。提出问题,总是能令人显得睿智,只要你的问题不是特别白痴的,就算是在不断重复已有的问题都没什么。但回答问题,却非常容易显得愚蠢,因为个体的答案肯定无法获得大多数人的认同,总能够被轻易指出不足和偏狭之处。然而令我感到纠结和难受的点在于,如果大家都安于只提出问题,却不再愿冒着显得愚蠢的风险去贡献自己的回答,那么这些问题又该怎么办呢?在空中飘飘荡荡,寻找自己多年以后的落脚处吗?彼时那个落脚处,对当下的我们仍然具有意义吗?

这是近期我在思考的一些新问题,这些问题之前可能仅仅蛰伏在隐深处,现在越来越清晰起来。我希望自己能以创作去勇敢地回答、回应一些问题,即便显得愚蠢也没关系,错了也没关系。不是只有睿智才能激发思考和讨论、带来改变的,有时候愚蠢也可以。每个人无法把握的事情永远多于能够把握的,在当下就更是如此。我渴望用自己的愚蠢去回应一些这个世界的真问题。