完胜周迅+秦昊,它凭什么?

原创 重庆大厦卖片小罗 影探

2018年底,《你好,之华》的宣传期。

当陈可辛、周迅、秦昊一行人,还在为新片跑宣传时。

影片的编剧兼导演岩井俊二(曾执导《情书》),就已经返回了东京。

在那等着他的,是一场出版纪念活动,推介的书叫《ラストレター》(《最后一封信》)。

而小说的作者,就是岩井俊二本人。

我想,你应该猜到了——

小说《最后一封信》,就是《你好,之华》的原始剧本。

但别想多。

岩井俊二此次返日,并不是为《你好,之华》在日本公映预热。

取用同样的剧本,他又重拍了一个日本版。

而且这版,几乎全方位超越《你好,之华》——

《最后一封信》

2020.1.17 日本

这结果让人迷惑。

单就原封不动地启用小说名这一点,任谁都能察觉到——

在岩井俊二眼里,《最后一封信》才是亲儿子。

尤记得,《你好,之华》上映前,几张先导海报就让影迷们急得抓心挠肝。

质量上,有导过《情书》的日影大神岩井俊二亲自操刀;

内容上,有拍出《甜蜜蜜》的港片大佬陈可辛调试把控;

表演上,还有华语电影届唯一大满贯影后周迅重磅加持。

“这组合震撼到我了。”

然而影片映后的口碑,却让人跌破眼镜。

有人嫌弃台词尴尬,有人吐槽泛滥的BGM和广角镜头。

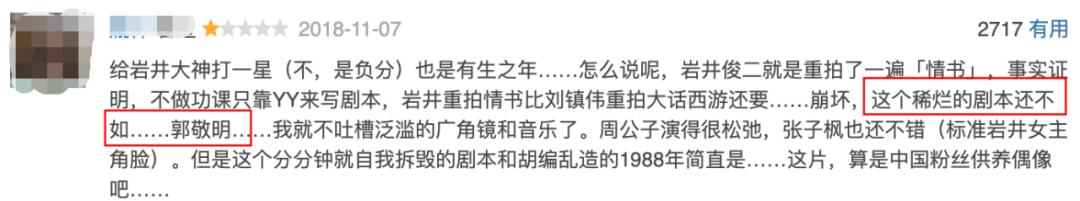

抱着看国版《情书》期望来的,多数都炸开了锅:

“这稀烂的剧本,还不如郭敬明。”

那么,《你好,之华》翻车的锅,到底该不该岩井俊二背?

我们至少得先看看《最后一封信》。

又或者说,这部电影本身,就是岩井俊二最直接的回应。

同样从女一号姐姐的一场葬礼开始,同样由女主手机被吃醋的丈夫摔坏,引出信件这个索引剧情的重要载体。

《最后一封信》和《你好,之华》大体的故事脉络是完全一致的。

作家乙坂(福山雅治 饰)和图书管理员裕里(松隆子 饰)在同学聚会上相遇。

裕里本想告诉大家姐姐的死讯,却被误认成姐姐。

作为姐姐的旧恋人,乙坂与裕里便开始靠通信,复盘姐姐的人生。

婚后二人育有一女鮎美(广濑铃 饰),可阿藤的脾气却越来越暴躁。

经常酗酒不说,发起火来自己的妻子女儿一起打。

但裕里高中时曾因为与乙坂表白被拒,而与姐姐渐渐疏远。(那时乙坂正在追姐姐)

也就是说,姐姐最后几年悲惨的人生,是自己一个人走完的。

但影片从未正面展示,姐姐遭受的痛苦和折磨。

我们只能看到乙坂、裕里和姐姐三人,懵懂青涩却又充满着各种阴差阳错的高中生活。

两部电影从主题,到故事脉络,再到情节转折,都一毛一样。

只要你稍作留意,就能发现——

《你好,之华》的中文台词,很多应该都是直译过来的。

首先,最直观的就是演员。

选角方面,国版的演员阵容这里不多介绍。

日版的主要演员有:

日本电影学院奖影后松隆子,

学院奖影帝兼国民级歌王福山雅治,

新人奖拿到手软的广濑铃,

《情书》原班男女主中山美惠和丰川悦司,

以及依然没有着手准备《EVA》的庵野老贼......

先说周迅和松隆子。

而影片的闪回,又仅仅局限于高中时期。

那么,在有限的情节里,单纯依靠表情、台词和肢体,同时展示裕里与姐姐的感情,以及她对姐姐的了解。

这是这个角色的难点。

两位影后的表演都非常细腻,碍于篇幅,这里就不展开谈了。

说完相同点,我们再来看看不同。

裕里这个人物在姐姐的光环下长大,一直觉得自己很普通。

成年后工作是在图书馆整理图书,回到家还要抚养孩子、操办家务。

按这个设定走,她应该偏向于一个不善言辞、随和内向,遇事比较隐忍的家庭主妇。

松隆子把人物的木讷和迟钝,拿捏得很好。

她不太会察言观色,会下意识地回避陌生人,遇到事情的第一反应,是不给别人添麻烦。

而周迅就显得太精明且事故了。

她能够从容的应对姐姐恋人的搭讪,丈夫的拷问,以及找上门的初恋。

她会在高中时私藏别人的情书,还因表白被拒当场泪奔。

你仔细回想一下,裕里这样的人设是否太像《情书》?

又或者说,不够中国?

作为男一号,秦昊和福山雅治的表现,其实各有千秋。

两位演员都在这一点上把握的很好。

区别在于。

福山雅治是在收着演,因为他的情绪几乎全部留在去未咲家里的那场戏。

因此秦昊跟福山雅治的处理,都是恰当的选择。

几位小演员的表现。

邓恩熙和广濑铃几乎走向了两个极端。

广濑铃全片下来一路僵着脸,好像对啥都提不起兴趣。

两版对比,唯一一个全面碾压日版的,是张子枫。

新人演员森七菜塑造的小裕里,性格单一,人物扁平,存在感非常低。

而张子枫却在所有小演员里一枝独秀。

尤其是回忆高中期的部分,虽然台词和戏份都很少,但张子枫把青春期的那种躁动、情愫和脆弱不安全都表现出来了。

能够提名当年的金马女配,确实是实力使然。

另外,虽然《最后一封信》拉来《情书》的男女主,饰演恶人夫妇。(总觉着是岩井俊二的恶趣味)

但国版中谭卓和胡歌的表演,完全不输《情书》二人组。

这二位,也是全片最有中国味的俩人。

但国版的人物个性更鲜明,角色身上的留白更少,表演上的情感也更加充沛。

这意思,是两个版本在演员方面平分秋色?

并不。

上面的比较,并没有以“中国故事和日本故事的背景”作为前提。

倘若加上这个维度,《你好,之华》就会更像——

一群普通话很好的日本演员,在追忆日式的青春。

这是《你好,之华》的桎梏,也是上限。

影片的主创,其实早就发现了这点。

在《你好,之华》的筹备阶段,陈可辛就拉来不少内地编剧帮岩井俊二做“本土化”。

两个版本相对比,我们能在故事细节上,找出不少“手脚”。

人物方面。

女主角的丈夫,在日版里就是个大男子主义。

行事独断专横,不给妻子解释的空间。

但第二天一早,他就主动认错,还主动给妻子买新手机。

《你好,之华》加了一条,姐姐的儿子意识到母亲去世,从抗拒到接受的故事线。

乍一看,体现了中国式、多视角的亲子关系,强调了之南去世对其他人的影响。

但这样的情节,本身就脱离了“不断错过”的母题。

我不知道,这是否出于某种受众上的考量。

据陈可辛回忆:

“岩井俊二一开始因为剧本问题每天黑着脸,他是个挺孩子气的艺术家,当剧本受到质疑时,还是挺不高兴的。”

剧本上的魔改也就算了,实际拍摄也有诸多细节出现问题。

岩井俊二受访时曾多次提到:

中日有许多习惯上的差异。

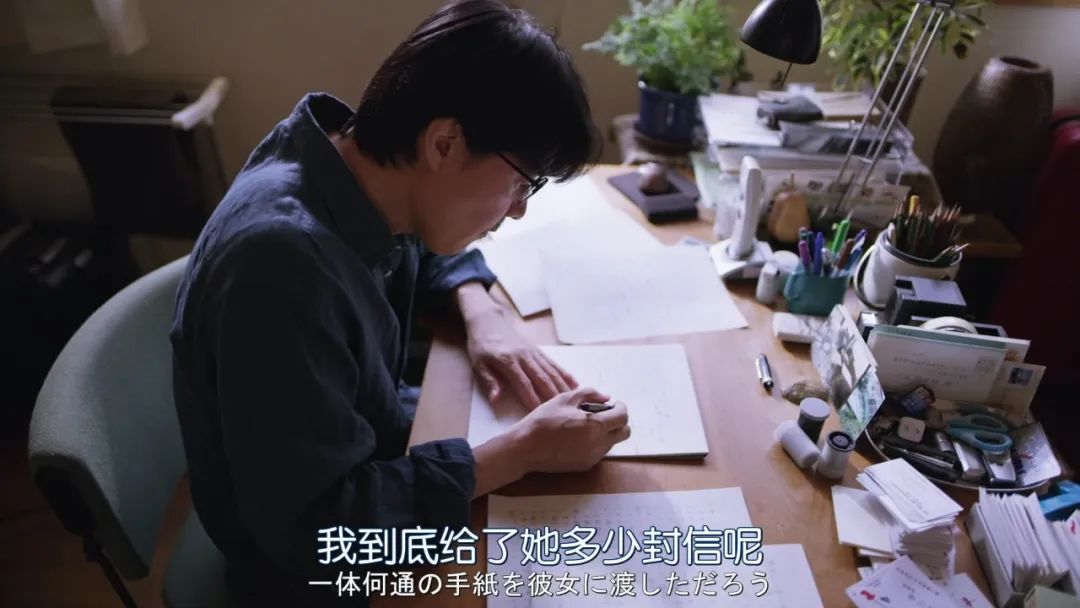

张子枫从屋里跑到大门口取信。

这是我们的习惯。

但岩井俊二还是会面露难色:

“日本人在这种情况下,会把拖鞋脱(换)掉。”

但他对这个故事的直觉,依旧属于日本。

当然《你好,之华》在本土化上还有不少“校正”过的地方。

大部分观众虽然能在细节上找到熟悉感,但更多人并不能产生“这是一个中国故事”的认同。

《你好,之华》只有面子,但没有里子。

反观《最后一封信》中加入的大量航拍,我们反而更能接受:

这里凝结着岩井俊二对故土的眷恋和记忆。

再扒得深一点。

熟悉岩井俊二视听风格的朋友,应该知道。

大量的逆光、手持拍摄,柔和的色调(据说就是镜头上套个丝袜),小清新的BGM(大都自己创作),一直是岩井俊二标志性的视听风格。(因为基本拍纯爱嘛)

《你好,之华》在原有的基础上,又增加了多机位、旋转镜头等多种技法,美术上不同场景的明暗区分也十分明显,看上去玩的很嗨。

反观《最后一封信》,增加了大量航拍,简化了技法,色调整体更加明亮。

你要说《你好,之华》拍得很漂亮,那没错。

但完全让技法服务于主题的,显然是《最后一封信》。

举一个最明显的栗子。

《最后一封信》在开头和结尾,增加了林间瀑布的镜头。

开头是一段手持的背跟,预示着女儿对母亲过去的了解和追溯。

母亲的青春美好又令人向往,与此同时,它也激励着大家向前。

这《最后一封信》突出强调的,也是《你好,之华》没有做到的。

我们甚至可以说:

岩井俊二是回到日本,才真正考虑清楚,要跟观众说什么。

其实《你好,之华》虽然用到了信件这个载体,但它跟《情书》的关系不算大。

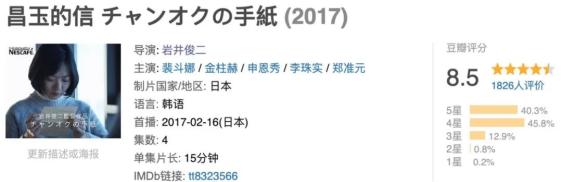

岩井俊二在2017年拍了一部叫《昌玉的信》的韩国短片。

但大导拍中国故事,出现水土不服的例子太多了。

就像奥斯卡得主让·雅克·阿诺的《狼图腾》,以及两座金棕榈傍身的比利·奥古斯特的《烽火芳菲》。

让没有中国生活体验的导演,拍中国故事。

就算请到芦苇(《活着》、《霸王别姬》、《秦颂》编剧)这种级别的编剧出马,都救不活成片。

这让我突然想起,胡歌在《你好,之华》里的那句词:

“(异国的)人生啊,真不是你随便扒拉扒拉,就能写清楚的。”

岩井俊二先拍了《你好,之华》,后拍的《最后一封信》。

同样的事情,再做一遍,自然会更懂得分寸,知道哪里该舍,哪里要留。

这点我认。

但与其说《最后一封信》完胜《你好,之华》,倒不如说:

拍完《你好,之华》岩井俊二才想明白——

这个故事本就不属于中国。

中国故事

可不是随便扒拉扒拉

就能拍明白的

原标题:《完胜周迅+秦昊,它凭什么?》