近代史研究︱有名无实:科举制与清中期后江南乡村社会流动

诺斯(Douglass C.North)认为:“制度变迁决定了人类历史中的社会演化方式,因而是理解历史变迁的关键。”在钱穆看来:“每项制度之变,也该有一可变的限度……传统愈久,应该此大本大原之可靠性愈大。换言之,即其生命力愈强。”

科举制在中国盛行1300余年,是集教化、选士和选官为一体的制度安排,具有极为重要的历史意义,其存废影响深远。在传统社会,科举乃平民阶层实现社会流动的主要路径,特别是在承平之际,往往被视作唯一出路。在科举时代,理论上一般平民亦有科举入仕的权利,此即所谓“科举定制原不分孤寒与仕官”。加之,理想中“考试之法,人蓄《四书合讲》《诗韵》并房行墨卷等数种,即可终身以之,由是而作状元、宰相不难,计其本十金而已”。

所以,早在宋代就有官员认为:“自科举法行,寒士舍此无以自进。”张居正也曾指出,自明朝开国以降,科举乃寒门子弟上升的主要路径。19世纪后期来华并长期生活、游历于华北的美国传教士明恩溥(Arthur H. Smith)认为:“中国教育的突出地位使我们对中国的乡村学堂非常感兴趣,因为至今为止,这个帝国中绝大多数受过教育的人就是在这儿接受他们最初的知识训练。”潘光旦和费孝通根据当时收集的915份朱卷(其中有世居地记载的758份)统计得出,城、镇、村中举的比率分别为:52.50%、6.34%、41.16%。进而提出:与都市发展以来社会流动主要集中于城市的欧美国家不同,在科举时代的中国,“乡下人”亦有崭露头角的机会。许烺光认为,虽然有恩荫特权的存在,但很多家庭的政治、经济、文化等优势难以延续超过两代,因此科举时代的社会流动率非常高。何炳棣的研究表明,由于晚清社会生态衰败,平民子弟考中进士的比例在不断下降,但依旧占据相当一部分,科举是明清社会寒门子弟成功实现社会流动的阶梯。傅衣凌从传统社会长期停滞的角度论述了科举制与小农社会的关系。在他看来,科举为小农阶层提供了上升的阶梯,使他们大力践行“耕读传家”理念而非致力于生产技术的改良,以致古代中国长期停滞,形成了传统社会的基础。刘海峰对这一问题持中性态度。郑若玲依据顾廷龙主编的《清代朱卷集成》近8000份朱卷统计得出,考取贡生及以上功名的士子,城镇乡分布比重分别为:53.96%、22.70%、23.34%。由于她将这一时期的镇、村视为一体,故而认为,对于那些有机会读书应举的乡村士子而言,中举概率与城市举子相差无几。王志明通过清代进士《同年录》中居地的记载考察了嘉庆以后百年间科举与社会流动的城乡差异,基于4250个进士统计显示,城、镇、乡比率分别为:52.99%、8.12%、38.89%,但在城市化水平较高的江浙地区,乡居进士则相对较少。

正是基于科举制与乡村社会流动的重要关联,一般认为,废科举对近代中国农村产生了较大冲击。它使旧式权威丧失了合法性,由于新的权威来源被分布于城镇的新式学堂所取代,因此传统精英转向城镇。而新式教育与乡村诉求断裂,在导致一般农家子弟无力就学的同时,形成了“读书无用论”的基调。这一制度变迁造成乡村文教衰败,权力“真空”,致使土豪劣绅继起,乡村社会权力异化,社会失序。

概言之,学界主流观点认为,科举制对于乡村社会流动具有重要意义,它的废除为20世纪前中期愈演愈烈的乡村危机埋下了种子。但这一叙事在近代江南还有进一步讨论的空间。

进士乃科举考试中的最高科名,自唐代前中期开始,“以进士为士林华选,四方观听,希其风采,每岁得第之人,不浃辰而周闻天下”。此后,“进士为士人通籍之始,历代荣之”。举人仅次于进士,张仲礼的研究表明,一旦获得举人功名,即跻身上层绅士。何炳棣也强调,通过乡试乃是个人步入上层绅士的基本条件,是实现家庭社会流动的关键性标志。举人的社会地位在吴敬梓那本饮誉世界的讽刺小说中,有关范进中举前后的场景描述已经展现得淋漓尽致。查阅清代朱卷,可以看到,举人一般会获得教谕、训导、县令这些八品及以上的职衔。同样,对清代江南2413份朱卷的阅读发现,多数贡生也会像举人一样被授予训导、教谕等职衔。因此,我们认为,何炳棣将贡生及以上科名者归为上层绅士的看法是准确的。然而,作为科举考试中最低级科名的秀才,往往并不能改变一个人的社会地位,一般生员的地位较低,到了清代中后期逐渐与平民无异。

本文在考察这一时期江南获得贡生及以上功名者时,依据的主要史料是顾廷龙主编的《清代朱卷集成》中所辑的2413份朱卷。但需要说明的是,与一般根据朱卷考察中举者居地空间分布的学者不同,笔者不是简单地采用中举者的居住地之记载。因为,通过对2413份朱卷中居地的考释发现,其中一些朱卷上虽标注居村,但这往往只是其家族的祖籍地,而非代表中举者的生活居处即是农村。如1865年进士汪鸣銮、1909年优贡汪鸣璋,即便他们的朱卷标明“世居休(宁)东汪村”。但其实早在祖辈时,随着在外为官、经商,汪氏族人已经多由徽州迁居或入籍苏杭。再如湖州竹墩沈氏乃地方著姓望族,虽源自竹墩村,但伴随着族人中举发家而多有迁居他处。1875年考中副贡的沈谦三,其《朱卷》虽标注“世居归安竹墩村”,然而,此非其生活地,因为早在其祖父时,直系家族已居苏州城。类似这种将祖籍地(主要是村)标注为居地的现象,是前人考察中举者居地空间分布时疏于考证的,因此,得出的结论与史实有一定出入。

此外,有学者将朱卷中记载居地为城外者即纳入镇的范畴,以及认为市镇和农村无异,即市镇中的居民大多从事农业的观点,笔者也不完全认同。在江南地区,经过数百年的发展,很多城市的边界早已跨越城墙。一些城市最繁华的地方并不在城中,而在城门之外。如苏州阊门外的南濠(今南浩街),至康熙中期,“已成为苏州最盛之地”。到了乾隆年间,此处仅会馆公所就有22所。曾国藩在家书中写道:“阊门外民房十余里,繁华甲于天下。”杭州城北门(武林门)外,自隋唐以来就是京杭大运河的起点,其附近人烟辐辏,商贾云集,为宋人笔下的“西湖十景”之一,也是元人眼中“钱塘十景”的重要组成部分。嘉兴东门外的角里街,在太平天国战争以前乃“繁盛之区”。正如施坚雅(G. William Skinner)等学者对清代中后期中国城市史的研究发现,很多城市最繁华的地带并不在传统观念的城中,而在城门之外或郊区。作为一种地方性知识,一些人的城市观念也已突破旧时仅将城墙之内的空间视作城市的看法。来自常州府的周家楣,在他1859年中进士的朱卷中将居地标注为“世居西门外”。根据其家世的叙述,直系家族最后一次迁徙就是“居于城”,无疑,在他眼中,城市范畴绝非硬性地局限于城墙之内。同年,江南恩科乡试,举人沈莲将居地标明为松江西门外外馆驿,这里早在明代已属松江城的繁华地。

关于江南市镇居民的经济结构,樊树志的系统研究表明:“江南市镇作为一个工商业中心,其人口构成不同于乡村,最突出一点就是工商业人口比重的增大。”近年他在综合中外一些学者的论述和相关考察的基础上进一步提出,明清以来的江南市镇更接近于城市。王树槐甚至认为:“江南市镇,已达到纯以商业为主。”刘石吉的研究同样指出,明清江南市镇与村不同,其主要以商业机能为标准,这在太平天国战争以后体现得愈加明显。在江南,村与市镇之别主要还是依据经济结构划分。就像成书于光绪年间《周庄镇志》的编辑者所述:“近地之人在镇者业商贾、习工技为多,在乡者鲜不务农。”费孝通也提到,中国其他地区的乡村,限于商业活动的规模,一般都是周期性市场;而江南却可以形成交通便利、满足商业活动的城镇。在传统社会,“城镇是绅士的所在地”。在其记忆里,他出生的那个镇,“主要是由绅士的房子、米店、当铺、茶馆和私人花园所组成的”。他同时强调:“广大的农民并不住在镇上。”所以,笼统地认为这一时期市镇与乡村无异的观点放在江南的时空中并不准确。

这里也需要特别明确一下清末新政以前地方性知识中江南市镇的地域范围。吴滔对清代苏州市镇与乡村关系的研究指出:清中期后,涌现出大量乡镇志,这些乡镇志开始突破以往的地域范围,不再局限于市镇的街市(镇区),同时也包括周围大小不一的村落。然而,这并不代表地方性认同中会将村纳入镇的范畴。以1844年苏州府举人周元圭为例,其居处谢天港虽然紧挨盛泽镇,并被清末的《盛湖志》纳入其中,但是,其朱卷中明确将自己的居所定位在谢天港,只字未提盛泽镇。在1882年举人沈宗汾的观念中,其祖上本居盛泽镇附近的济字坝村,民国时期刊印的镇志也把该村视为“附镇村落”,但沈氏本人并未将济字坝视为震泽镇范畴。童年家居嘉兴乌镇的茅盾在其自传中亦把当时的镇与村区别开来。1906年,他那已生活在乌镇数十年的祖母欲像未出阁时在农村那样养蚕,茅盾写道:“祖母离农村,至今已有数十年,但仍不能忘怀于农村的生活。”

同样,自清代中期起,在一些江南新编镇志中,虽然将镇区附近的区域包含进来,但往往会特别指出镇与村的差别,而不是将之视为镇。以光绪《黎里志续志》为例,即便将周边池亭村录入其中,可在“凡例”中做了说明。像在叶锦组的朱卷中,记载居地时就未提及黎里镇,而是池亭。成书于1815年的《珠里小志》明确记载:“我邑村镇七百二十四。”当时的一些镇志,往往会有“附村”“近镇村庄”等表述,从而将村和镇作严格区别。在地方性知识中,将乡村纳入市镇统属区域,恐怕最早也得是1908年清廷颁布《城镇乡地方自治章程》以后的事了。其实,民国时期嘉兴《新塍镇志》的编纂者也注意到了这一问题:“商市日繁,户口渐聚,村镇交易,各就其便,于是某村常赴某镇交易者,即曰某镇之某村。此由地理之近便,而成自然之区别,故未有行政上之统辖也。”所以,将朱卷居地中的市镇与乡村等同的观点至少在清代江南并不适宜。

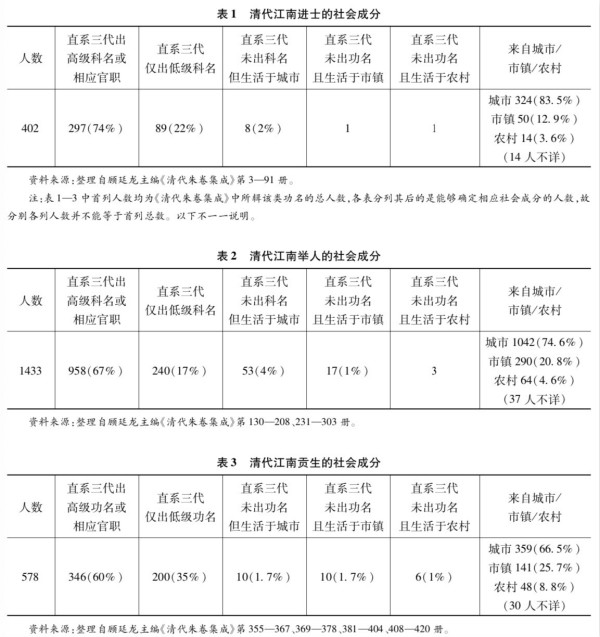

何炳棣在研究明清科举制与社会流动时,根据这一时期的进士和19世纪举人、贡生的家庭背景,将这三种高级功名拥有者分为三类:直系三代(曾祖、祖父、父亲)未出过初级科名者;直系三代出过一个或更多生员,但没有产生更高功名或官员者;直系三代产生过一个或更多拥有较高的功名或官位者。然而,由于财富在明清之际,特别是晚清对于个人社会流动具有极为重要的意义,因此对不属于上述三类者,我们增加了对家境富裕者以及那些超过一代以上定居城镇者的统计。虽然意识到上述因素之重要,但这恰恰是何炳棣在研究明清社会流动时所运用的相关资料的缺失之处。结合近代江南的社会环境和本文主旨,我们将中举者的社会成分分为5类:直系三代出过较高功名或官位者;直系三代出过低级功名者;直系三代无功名,生活于城市;直系三代无功名,生活于市镇;直系三代无功名,出自农村。在此基础上,依据《清代朱卷集成》,结合方志、家谱、日记、回忆录等资料考证,整理出清代(由于收录的朱卷集中于19世纪以后,这里主要指清中后期)江南贡生及以上科名获得者的社会成分,见表1、2、3所示:

从时人的叙事中,同样可以感知,在江南农村,科举对社会流动几近全无助益。熟悉江南乡村的费孝通说过:在科举考试中,“理论上,农民出身的人是可以自由地加入竞争的”。但他强调,一般农民出身的人,通过科举获得功名“都是例外”。科举之所以有利于社会稳定,只是因为长期形成的观念,即“每个人都有机会通过平等考试来做官”,这一观念起到了一定的激励作用。虽然后来费孝通和潘光旦依据收集的915份朱卷的统计发现,科举对乡村社会流动具有重要意义,但这份资料的作者籍贯分布较广,仅直隶就有近200份,加之居地的使用尚有问题,所以得出不同于费孝通的江南生活体验。但这丝毫不影响费孝通关于科举与江南乡村社会流动停滞的生活感知。

据钱穆所述,在他的家族所在地——无锡延祥乡七房桥,早在其十八世祖时,即为地方巨富,有良田10万亩,生七子,传七房。虽然家族富裕,但数百年来,“科第功名,乃若与七房桥全族无缘”,仅仅出过几个秀才而已。荣巷的荣善昌家族自元末辗转至无锡,“慕此邑文风高雅,风俗醇良,乃定居于今之荣巷”。耕读传家数百年,可族中真正取得功名者要追溯至迁居城中后。他也强调,虽然乡间族中间有读书应举者,但直到其居城且家境优越的伯父考中贡生时才算真正“发名”。据民国时期同邑齐家社村的殷献臣追溯,其家族自先祖迁居于此,历300余年,子孙繁衍300多家,然而,仅有一人于康熙年间中了秀才,到清末,只有两人读书。他感慨道:“具见乡村读书、成名之难。”在富安乡(民国时期无锡第十七区,计38镇乡,面积140平方公里左右),据民国时期的地方人士所言:明清甲第取士,但“往往盛于城郭,而不及乡村,说者谓城多君子,乡多野人”。方桥村方矩的家族自明初迁来,聚族而居,有300余户。其家数代耕读,可也仅有他在1899年考中诸生。需要交代的是,他能考中秀才,并非乡村教育环境之功,因为尚在12岁时他就负笈外出,求学八载。良好的家境和外面世界(一般是城镇)更好的教育环境是他实现科举时代最低科名的重要因素。在江阴县杨舍镇地域范围内,明代时人才辈出,科甲鼎盛,但入清以后,这一情形逐渐有了转向:“入国朝来,久道化成,俗益醇茂。顺康之际,登上第者蝉联鹊起。迄于嘉道,赋鹿鸣者尚不绝声……至于道咸以降,再更寇乱,风会俗尚渐如日下之江河,不好读书而守分能文者,已为士品之上。”

1883年9月7日《申报》刊载的一篇文章写道:在苏州府“乡村草舍零落,堪怜数十里之方无读书者,故其人亦多粗蠢不文”。据清人所言,松江府七宝镇地域范围:“在前明人才辈出,科第蝉联不绝,自入国朝,寥落无人。”同邑塘湾乡九十一图里志载:“蕞尔地,陋且贫,士之生其间者,鲜能自立矣。”嘉定县前门塘乡,约从清中期以后,“乡民良懦,知书者绝少”。

生活于晚清民初,出身世家的杭州举人徐珂,在民初的著述中引用同乡汪诒年的话写道:“乡居者例为农,城居者例为士。”虽然其观点不能代表中国之普遍现象,但似乎可以作为他所生活的浙北的一种独特社会现象。晚清的地方学者述及湖州晟舍镇(今属织里镇)地域范围入清以来科甲之风的演变言道:

我里向以读书为恒产,虽家无担石,亦兀兀穷年,间有老而未获一衿者,每以馆谷终其身,故夜半书声不绝。嘉庆初有中年弃业而游幕闽蜀者,或刑名、或钱谷,久则遂占籍焉。近时贫家皆趋而贸易,咸谓容易发财,于是文人日少,科甲亦稀,即在庠者亦不肯专心力学,难以上达矣。

一言以蔽之,入清以后,尤其是中期以降,江南普通农家子弟通过科举实现社会流动的概率已经非常之低,近乎停滞。考虑到农村人口占总人口的比重极大,可以说,依靠举业实现家庭地位实质性改变的可能性微乎其微。

(本文首发于《近代史研究》2020年第4期,原题《科举存废与近代江南乡村社会流动》,作者李发根为安徽大学历史系讲师。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)