关于渡船和越江的那些事

明清时期黄浦江的渡口

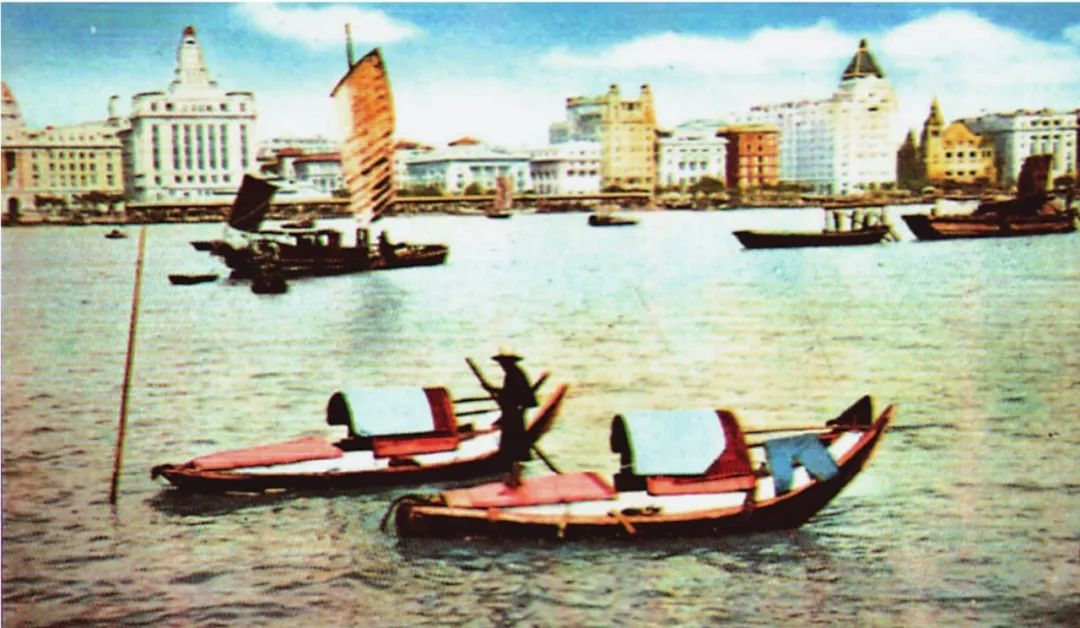

黄浦江作为上海的黄金水道,为上海港从长三角区域性港口逐渐成为东方大港创造了自然条件,为上海城市的兴起和繁荣奠定了基础。另一方面,黄浦江形成后,就将上海县分割为浦西、浦东。近代以来,由于政治、技术多方面的限制,黄浦江又长期制约着浦东的城市化进程。

明代,随着黄浦江的发育、形成,从上游米市渡起至下游吴淞口之间,长达八十多公里的两岸形成了多个渡口和航线。

明清两代的黄浦主要流经华亭、上海、嘉定(清代为宝山)三县的境内,各县的渡口设置经历了怎样的演变呢?

明代的华亭县境已设有米市渡等渡口,正德年间有属于县府管理的渡夫8人。上海县境,正德年间在黄浦江上游瓜泾塘有东西二渡,另外有杨泾渡、范家渡、肇家浜渡、蟹溇渡、乌泥泾渡、黄家渡、邹家渡、彭家渡等,有属于县府管理的渡夫36人。嘉靖二年(1523年),上海县知县郑洛书看到摆渡船太少,就设立了高昌渡、南仓渡、北仓渡、洋泾渡、宋家港渡、车沟渡等六处义渡,给渡船十三只。位于黄浦江河口段的嘉定县境,有小浜口渡、胡巷桥渡、钱家渡等,大致在今宝山区吴淞镇与今浦东新区高桥一带。

清初海禁,黄浦江河口段的小浜口渡被取消,只存浦东高桥镇的界浜渡(也称天潢渡)与浦西的钱家渡,各留渡船一只。界浜渡以北水面,禁止船只往来。

清代上海县境段黄浦江两岸渡口最为密集。到了嘉庆年间,上海县境有杨家渡(原杨泾渡)、范家渡(在杨家渡北)、大码头渡(在大东门外,即肇家浜渡)、夏家渡(即乌泥泾渡)、王家渡(即黄家渡)、闸港渡(即邹家渡)、彭家渡、韩仓渡、巨漕渡、沙冈渡、横泾渡(有东西二渡,在闵行镇)、吴冲泾渡(即杜家行渡)、车沟渡(即周浦塘渡)、关前渡、张家塘渡(即蔓笠渡)、龙华渡、草庵渡、周家渡、姜家渡(即高昌渡)、南码头渡(即南仓渡)、董家渡(即北仓渡)、永济渡、老白渡、陆家渡、杨家渡(即利济渡)、关桥渡、宋家港渡、曹家渡、白渡、芦子渡、桃树渡、下海渡、洋泾渡、东沟渡、南跄渡等等。有的船渡一会儿兴一会儿废,万历《上海县志》说:“津子逐利,增置非一,名不胜载。”

乾隆年间,华亭县境的黄浦江岸有八渡:米市渡、冯家渡、金家湾渡、叶榭渡(俗称塌水渡)、语儿泾渡、韩仓渡(又名韩昌渡、彭家渡、得胜渡)、彭家渡。至光绪年间减少为七渡,语儿泾渡已经废弃。

划子、舢板和义渡

这些渡口的渡船多为私人所有,体积较小,如划子只能乘坐二三人,船工使用木桨驾船,速度慢,抵御风浪能力很差,上海本地人称之为麻雀舢板,形容其小。据1905年出版的《上海杂志》(署名为吴县藜床卧读生)记载:“舢板即沿浦摆渡小船也,粤、闽、宁波人业此者最多,一橹在左,一人独摇,上惟一小篷遮蔽雨日,只能载客两三人。”这些作为摆渡船的小舢板,除了对江渡以外,也可以到稍远的地方,但是要事先讲好船价,以防船主半途停橹要高价。半夜三更或者是一个人时更不可乘坐,以防出事。稍大一点的舢板可以坐五六个人,船上有篷,船工用橹驾船,速度比划子稍快些。

这两种船经常有事故发生。一些官员和士绅出钱设立义渡,采用的是大船,安全性相对较高,后有木橹掌船,并有竹篙撑船,规定每船限载乘客20人。官员或士绅捐出的一些田地(必要时可以收回),由渡夫或其家属耕作,收成作为渡口经费。如乾隆八年(1743年),孙栋捐田给渡夫工食,额载二十人,收费低廉,人给钱三文。同时在高桥镇、江海关北侧分别立碑,刊刻有相关规定。有的士绅还在渡口建有亭子,供过渡的人遮阳避雨。如乾隆四十二年,陆氏捐建杨家渡亭,上题“回头是岸”。

八长渡

黄浦江上的这些摆渡口,从摆渡口出发的摆渡船只到对岸最近的一个渡口,称为短渡;到浦西较远的一个码头,称之为长渡。清代将浦东的老白渡、烂泥渡、陆家渡、高昌渡、南仓渡、永济渡(今董家渡)、杨家渡和周家渡称之为“八长渡”。如浦东周家渡到浦西江边码头为短渡,到南码头距离较长为长渡。其他七条长渡线如下:浦东南码头(即高昌渡)到浦西南码头,浦东姜家渡(即南仓渡)到浦西油车码头,浦东董家渡(即永济渡)到浦西董家渡,浦东老白渡(即老摆渡)至浦西老白渡码头,浦东杨家渡到浦西杨家渡,浦东陆家渡到浦西大达码头,浦东烂泥渡(即赖义渡)到浦西金方东码头。这八处渡口的规模都比较大,周家渡有渡船十三只,南码头有渡船十五只,姜家渡有渡船十四只,董家渡渡船有十八只,老白渡有渡船四十八只,杨家渡渡船为三十四只,其中预备船十只,陆家渡有渡船三十六只,烂泥渡有渡船三十七只。浦西的码头都集中在南市附近。

清末,八长渡先是由上海道委托义渡局管理。宣统三年(1911年),上海城厢地区成立自治机构 — 上海城自治公所,八长渡改由自治公所水巡队管理。城议事会对八长渡专门制定了20条规则,比乾隆年间知县李文耀的规定更加细致。载客数量与乾隆年间相似,大号渡船准载渡客二十人,次号渡船准载渡客十五人。渡船开行时,大号渡船至少须有渡夫三人,次号渡船至少须有渡夫二人,不得减少。渡客带行李或货物时,满百斤作一人,满二百斤作二人,船中即应少坐一二人。如果有轿子要过渡,占用面积较大,船中就少坐五人。渡夫如果私下多载,每超出一人就罚银一元;渡夫第二次多载就加倍罚款,第三次就不准再当渡夫。各渡船按次序开行,不得抢夺生意。遇到烈风猛雨波浪过大时,应该停止摆渡。宣统年间规定,每人渡资为铜圆2枚。如果包船,每次渡资为银币2角、3角。

李文耀与永济义渡碑

元人张之翰有一首诗描述当时的黄浦摆渡:“黄浦春风正怒号,扁舟一叶渡惊涛。诸君来问民间苦,何用潮头几丈高。”元代的黄浦江还没有全部发育形成,诗中描绘了当时黄浦摆渡的艰辛。历史上,有大量黄浦江渡船倾覆的记载。

明清两代的黄浦渡船大多是小船,抵挡风浪的能力极低。1872年(同治十一年)6月,在苏州河上就有一只小划子渡船发生事故。6月24日上午九点多,有一人要到市区买菜,在苏州河二摆渡(今乍浦路桥西)上了一只渡船。这只渡船是小划子,渡夫解缆摇船离岸不到一丈多,小划子遇到潮水飘摇不定。买菜人头晕眼花,一下子落入河中。附近的几位渡夫同入河中相救,因潮水较大,打捞两个小时仍未找到。这位渡夫进城向县衙自首。同治年间的苏州河与今天差不多宽阔,尚且发生这种事情,在宽广的黄浦江上发生的倾覆事故更多。据姚廷遴《历年记》记载,顺治十八年七月“十六日大风,高昌渡覆渡舡一只,溺者百人,死者六十五人”, “尸首九日方起”。

当时的摆渡船主要是人力木船,除了一些义渡采用大船并有载客20名的规定,其他渡船大多是私人所有的小船。船主为了多赚一点,常有超载。乾隆十四年(1749年),上海县知县李文耀为杨家渡捐设利济渡船:“上海泽国也,治之大东关外,有江曰黄浦,又名春申浦。南通泖淀,北枕吴淞,其源太湖之水泄入吴淞江,由黄浦以达于海。面阔五十余丈,一望汪洋,每日两潮,水势汹涌,两涯居民非舟楫不得渡。第民间所有之渡船,仅一叶之扁舟耳,招招舟子又多嗜利,非满载不发。故际浪静风恬,尚多不测,若一遇风狂浪骤,恍同箕播,安危判于呼吸。”

杨家渡位于上海县城东面,由于这一带黄浦江两岸人口众多,过江者络绎不绝。更为要紧的是上级官员来视察或到浦东察看海塘,必然由这个渡口过江。于是,知县李文耀捐资购买了两只大船,其他的船篙、橹、篷、索等工具也一应齐备。为了防备渡夫勒索渡客,又捐资购买了十二亩田地,给渡夫收息,作为渡夫的收入。同时制订了几条规定对渡夫进行约束。为了防备离任后制度被遗忘、破坏,专门立有永济义渡碑,将规定一一列出:

两只渡船分别停靠在对岸,一来一去,渡夫不得偷安懈怠。

船身坚固,工具齐全。渡夫要小心撑驾,随时小修小补,夏天由县官给油灰请工匠进行修理。如果渡夫粗心大意将船碰坏,或者将工具遗失,必须赔偿。

每船有渡夫两名。如果更换渡夫,须由县官招募合适的人充当,不得私自交替。

每只渡船载客二十名,渡夫不可进行超载,摆渡人也要遵守秩序,不得争先拥挤,以免失事。

渡夫已有田地的收入作为工食,不许再向空身过江的乘客收取渡资。如果渡客带有货物,每担给钱一文。

十二亩田,渡夫可以给家人耕种,也可以租赁给别人。租赁者如果拖欠不交,可以报官,由县官派人追讨。这十二亩田为官产,渡夫不可以私自抵押。

超载,超载,还是超载

同治初年,上海道看到各处渡船经常超载,时常有船倾覆沉溺,将渡船定为大、中、小三等,每等限定人数,大船最多载客20名,遇大风禁止开行。委托上海县最大的慈善机构同仁辅育堂和果育堂负责人每天到码头进行稽查、监督。不久又委托专人办理,设立义渡局专管此事。至宣统三年四月,改归上海城自治公所管理。虽然地方官员一再对摆渡业进行整顿,但是倾覆事件仍时有发生。1875年1月12日夜晚,有一只舢板渡船从浦东驶向外滩金利源码头。船至江中心,被潮水冲激而翻溺。船上有乘客9人,被救生船当场救起8人,一人下落不明。

1876年3月中,从浦西引翔港至浦东沈家滩的一艘渡船载有三十多人,明显是超载。在靠岸停泊之际,乘客争先恐后急着想上岸,都拥挤在船的一侧,使渡船倾覆。因已在岸边,大部分人被救起,4人失踪。第二天,船主奚妹郎与船员王天源到县衙报案。因主要责任在乘客自己,但船主也负有驾驶不善的责任,县官下令将船员王天源笞一百,船主奚妺郎掌责,继续打捞。1911年6月26日夜,浦东杨家渡码头船户张林生,违章超载乘客共三十余人前往浦西。当时天色昏暗,星月无光,又值涨潮之际,水流很急,加上超载船身吃重,在浦西大达码头附近撞上停泊在那里的沙船锚链,船一下子倾覆。救出二十余人,溺毙13人。

民国初年,上海县衙门对航渡各船仍有所规定。如1913年9月,上海县衙门对东沟的渡船规定:大号渡船载客16人,小号载客12人,如载牛马一头减载客5人;根据水道远近,东沟渡船每客收船资20文,西沟收15文,火油池收10文;乘客随身行李不准收费,所带货物可以收船资。

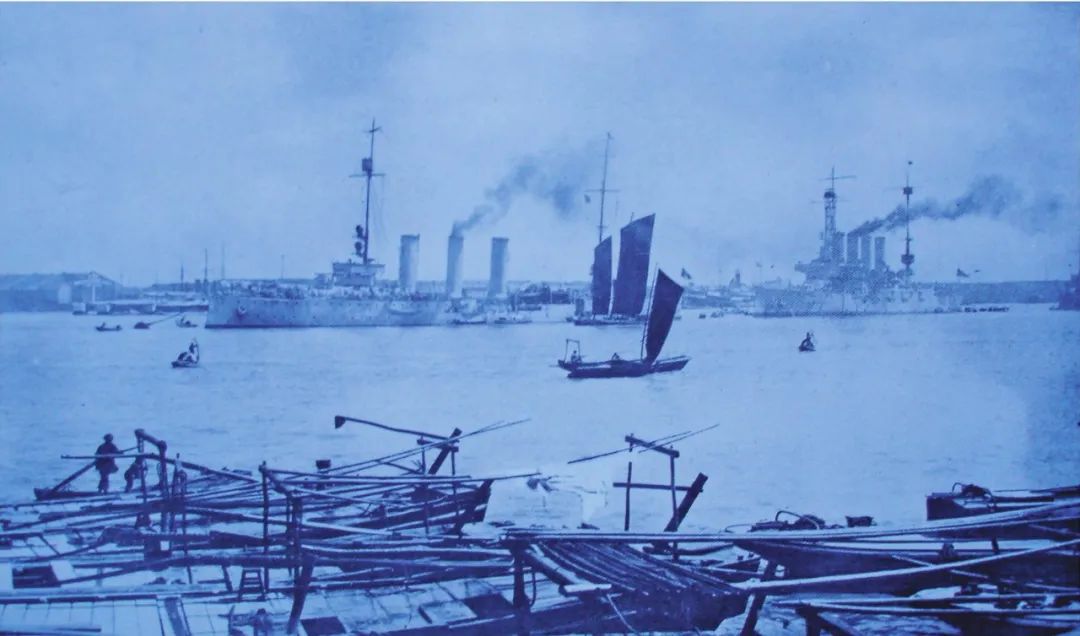

从帆船到轮船

民国年间,黄浦江上的部分摆渡船更新为帆船。如1916年,洋泾港与兰路(兰州路)之间的轮渡改用帆船。这些帆船船型更大,抗风浪的能力更强,安全性增加。但是,黄浦江上日益增多、正在行驶的大轮船又成为危险源头之一。1917年11月16日傍晚六时多,杨树浦摆渡码头的一艘渡船载着五六十名纺织女工,行驶到江中时,正好有一家公司的轮船从码头开出,渡船避让不及,被拦腰猛撞,

旋即覆没。附近的水捕房巡捕立即驾驶小轮前往抢救,共救起三十余人,溺毙乘客28人、船夫1人。事后,洋泾镇警察王简文认为:这一事故的首要原因是渡船不遵守规定,多载渡客;其次,渡船都已改为帆船,依靠风力行驶,遇到紧急情况无法控制。警察要求各渡船船主严格执行规定,每船只准载客20人,同时将樯帆撤掉。

1927年起,上海市轮渡管理处管理的渡口航线逐步改用轮船为渡船。在此前后,一些私营航线也采购了一些轮船为渡船,但往往是轮船与舢板、划子混业经营。

塘工局与安泰轮

上海开埠后,得风气之先。但是轮渡的设置,要稍晚于武汉。

光绪三十一年(1905年)秋,大风潮,潮位高达5.55米,长江、黄浦江潮溢。八月初三凌晨,飓风骤起,巨潮汹涌,浦东八九两团及横沙的圩塘倒塌,化作汪洋,沿浦一带平地水深数尺。灾后,上海县知县饬令修堤。第二年新塘修好后,上海县知县同意乡绅的呈请,设立官督商办性质的浦东塘工善后局,主要从事海塘养护以及筑圩灌泥、开辟道路、修建桥梁码头渡亭、开挖东沟口,创立小学,施医种痘。局址就在今浦东新区高行镇东沟。

塘工局所在的东沟口,是东沟流入黄浦江之口。东沟是浦东北部的一条重要河流,明代已经建有码头。万历年间,当地人姚群济出资购地,陆华林出资建码头,俗称“姚地陆码头”。清朝雍正、道光年间又多次重修。清末,东沟口沙涨水浅,阻碍船只航行。塘工局成立后的首要任务就是进行疏浚。为了工作方便,塘工局准备租用一艘轮船,往来于东沟和上海之间,便于办理公务。轮船租金、船工工资和煤钱每月需要五百多元,费用较高。于是塘工局想出一个方案,将此船向社会开放,只载乘客,不准装运货物,向乘客收取渡资以减少开支。1911年1月5日,塘工局所属安泰轮首航,从东沟渡口至外滩铜人码头(今南京东路外滩附近)。由此,上海开始进入“轮渡时代”。1917年增停西渡,1919年增停庆宁寺。1920年,私营同济和商轮局成立,创办高桥至上海的轮渡。

1927年上海特别市政府成立后,颁布《上海市商办济渡规则》,以“本市区内济渡事宜,以市办为原则,在市办济渡未成立之处,得暂归商办”的原则。当时各个渡口、航线乘客多少不一,如果全部由商人承办,客流量多的航线必然是大家抢着办,客流量小的航线就无人问津。这些轮渡就随着塘工局移交市政府,成立浦东轮渡管理处。次年归公用局管理,改组为浦江轮船管理处。1928年底,这些轮渡被称为“市轮渡”。1931年1月又升格为市轮渡总管理处管辖。1933年8月,市政府成立上海市兴业信托社,经营市内各项公用事业,市轮渡总管理处遂归信托社管理,改为上海市轮渡管理处。

开通对江轮渡航线

清末民国初年的上海对江摆渡,主要是民营济渡,交通工具为人工摇橹的木驳船。遇到恶劣天气,容易发生事故,或者是停航。此后有少数船渡采用小火轮拖带驳船载客。1927年7月,上海市公用局拟订了《推广浦江轮渡先从董家渡着手意见书》,指出兴办对江轮渡对市民的两大好处:一是节约时间,保障安全;二是平抑两岸地价,过江交通方便后,浦西居民就可能移居浦东。

市轮渡管理处在1928年5月开通首条对江轮渡线,从浦西腾越路至浦东庆宁寺,后因腾越路码头淤浅而停运。1931年5月6日开办浦东庆宁寺至浦西定海桥的庆定线,8月13日接办浦东其昌栈至浦西威赛码头的其威线,12月24日开办浦西东门路至浦东陆家渡的东陆乡,1933年2月23日改为至浦东东昌路的

东东线。1934年2月6日开通了浦东春江码头至浦西外滩铜人码头的春铜线,次年1月改停外滩北京路码头,改称春北线。1936年3月1日开辟从浦东塘桥至浦西董家渡的塘董线。

淞沪长航线与铜人码头

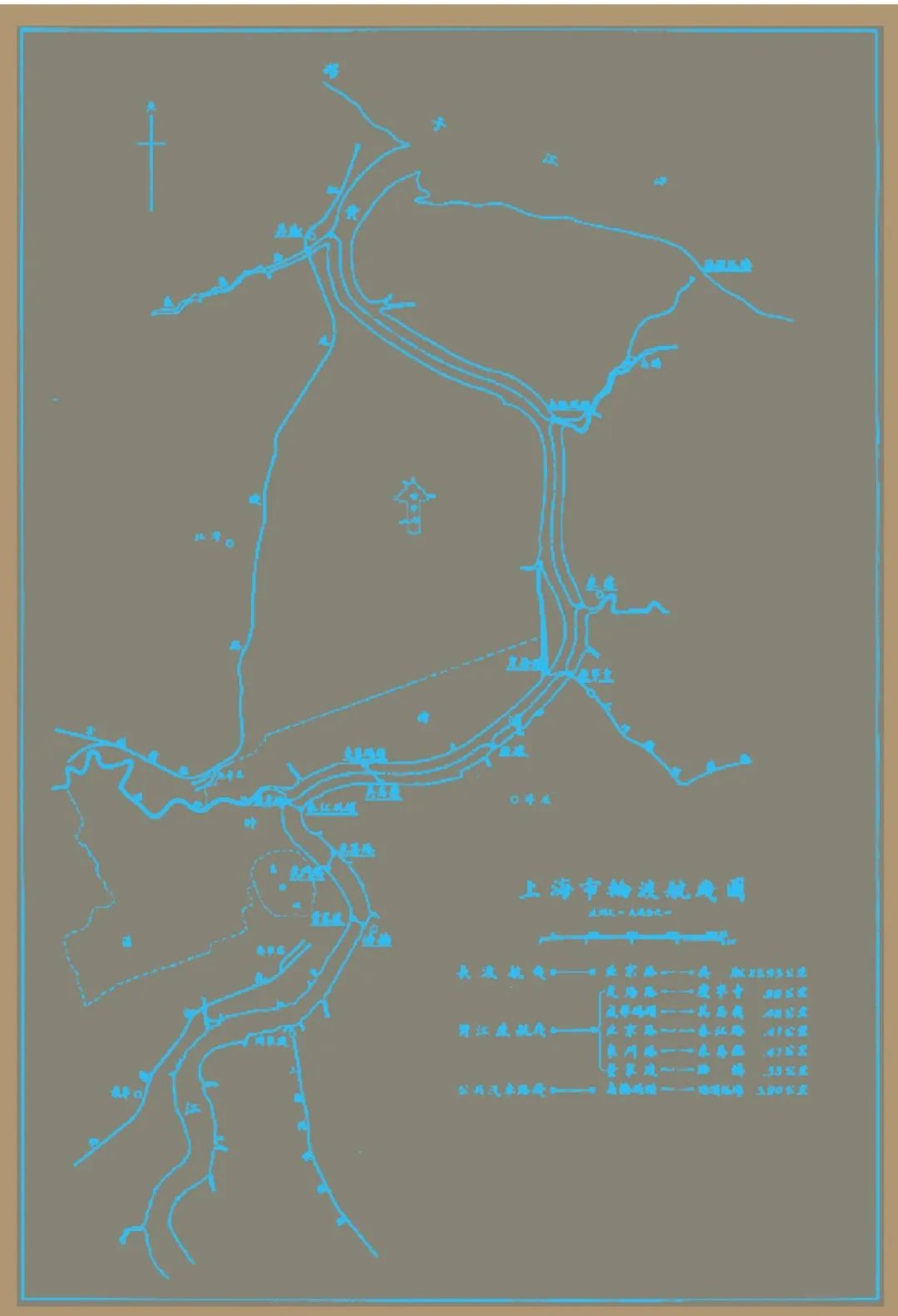

除了对江轮渡外,市轮渡还开办了沪淞线长航线和西闵线车渡。

明朝天启年间,嘉定孙元化捐设从上海县城到浦东高桥镇的义船,开辟了这条长航线。清代设立宝山县后,高桥镇由嘉定县改属宝山县,称“上宝义船”。宣统二年(1910年),浦东塘工善后局开辟从浦东东沟经庆宁寺、西寺至公共租界南京路外滩铜人码头的长途轮渡线。

1931年3月,市轮渡将长航线延长至高桥,称为沪高线。1932年“一·二八”淞沪抗战爆发后,淞沪铁路停运,上海至吴淞之间交通陷入瘫痪。战火一停,市轮渡于3月18日以4号渡轮从外滩铜人码头出发,直驶吴淞,每日往返各3班。因班次间隔时间太长,后又开通高桥至吴淞航班。此后虽然淞沪铁路恢复运营,但吴淞与上海之间的交通仍感不便。1933年,在吴淞检船码头开始建筑专用轮渡码头。1934年1月25日,上海至吴淞轮渡开班,每天上午7时起至下午5时止,南京路外滩和吴淞每小时整点开行一班,沿线停靠西渡、庆宁寺、东沟、高桥、光华(光华火油公司,在高桥沙)等处。因为轮船吨位较大,还可以载运乘客的货物。沪太长途汽车公司同时将路线延伸到吴淞轮渡码头,方便宝山、杨行的乘客。因沪淞线乘客众多,1935年添造市轮渡6号轮投入使用。

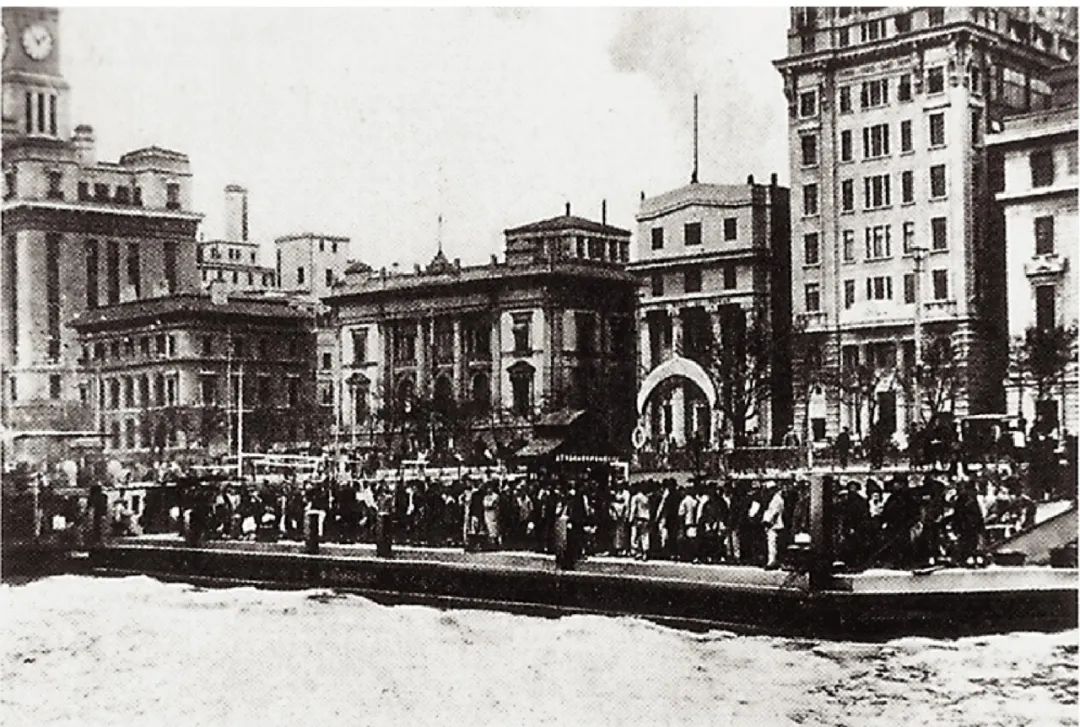

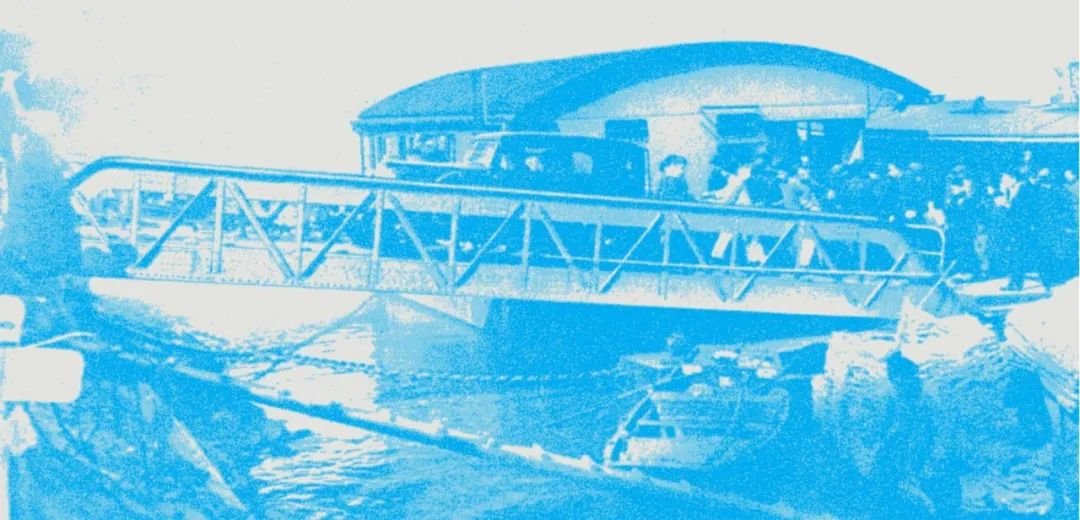

淞沪长渡线的终点站在市中心的铜人码头,即今北京东路外滩。这里同时是对江渡春北线的码头,客流量巨大。铜人码头是公共码头,所有船只都可以停靠。船只、人群都拥挤不堪。码头又无售票亭、候船室,乘客苦不堪言。这里是公共租界最繁盛的区域,缺乏空余岸线,无法改造。市轮渡与公共租界工部局经过多年磋商,工部局终于在1934年答应将北京路外滩原有的第十五号公共码头向南迁移,让出岸线48.77米,无条件免费供给市轮渡自建码头之用。市轮渡公司于是在这里建造钢质双层浮码头一座、浮桥两座,于1935年1月28日开始停靠渡轮。

轮渡码头可同时停靠两艘渡轮,建筑材料全部钢质。双层浮码头分上下两层,下层北端为入口。有售票窗五个,分别售对江渡、长渡(淞沪线)头等、二等及上川联票。对面为消费社,出售糖果、点心、水果,兼兑换银洋。附设祥生汽车公司代雇处及公用电话。过售票处即为长渡及对江渡候船处,内设阅报处、饮茶室。南端为出口,用铁栅栏与入口隔离开。这种设计充分考虑到了乘客的多种需求。上层为轮渡公司营业科办公室和特等票售票处、特等乘客候船室。上层南侧为水上饭店,专售西菜茶点,供时尚人士餐食之用。

1932年,由全国经济委员会主持,在连接沪杭公路的西渡、闵行两岸筑成码头。10月10日沪杭公路全线通车,投入经航号车渡轮,西闵线车渡通航。这是全国第一条官办汽车渡航线。由此,战前的上海形成了一个以市轮渡为主、商办民渡为辅的渡运体系。

南码头的车轮渡

抗日战争时期,黄浦江对江轮渡和西闵线车渡遭到严重破坏。抗战胜利后,黄浦江两岸的轮渡线逐步恢复营业。上海市公用局成立上海市轮渡公司筹备处,于1947年2月正式成立。公司将战前的庆定、其威、东陆、春北、塘董等五条对江航线调整为上定、其泰、东陆、春北、塘董等五条对江人渡线。

1946年,市公用局核准营业的黄浦江民营济渡共有20条:周家渡至江边码头,周家渡至天文台码头,周家渡至陆家浜,南码头至陆家浜,草泥塘至毛家弄码头,杨家渡至大码头,坟山码头至虹桥港口,咸塘港至华盛路,民生路至安东路,洋泾港至安东路,西渡至广信路,东渡至腾越路,庆宁寺至洞庭路,六里桥至董家渡,泰同栈至公平路,曹家宅至日晖港,白莲泾至花园港,永安纱三厂至永安纱三厂浦东部分,姜家渡至油车码头。民生公司经营浦东民生路至浦西安东路(今丹东路)之间的轮渡线。个体渡工仍以舢板、划子或小火轮从事对江摆渡。

1947年底,市轮渡公司的南陆线(南码头至陆家浜路)车轮渡通航。上海的仓库和码头大多在浦东,消费市场和转运枢纽都在浦西,在黄浦江上造桥或隧道的计划又实现不了,建造车轮渡成为最现实的方案。专家提出的方案是在虹口(浦西兰州路至浦东洋泾港)、十六铺(浦西东门路至浦东东昌路)、陆家浜(浦西陆家浜路口至浦东南码头)三处,最后选择费用最少的南市陆家浜路。在陆家浜两岸建造码头的用地,除少部分需要征购外,大部分是公产,动迁费用较低。陆家浜路南近南火车站,北通市中心,西与徐家汇路相连直达沪西。浦东的南码头路已经在兴建,竣工后可直达浦东大道。至1949年,上海市轮渡股份有限公司共有渡船19艘、码头14座,年载运过江量约1000万人次。

轮渡的辉煌与寂寥

上海解放后,人民政府于1949年12月接管市轮渡公司,开通的对江渡有东东、塘董、庆定、其秦、陆北等五条航线,长渡线自北京路外滩至高桥航线,另有南陆线车轮渡。1956年完成对私改造后,市轮渡公司统一经营全市的渡运业,许多新型的渡轮投入使用,码头不断得到改造。1958年,上海等县划入上海市。黄浦江两岸的轮渡全部由市轮渡公司承担。至1960年,黄浦江上开通有15条对江轮渡线:西闵线、周江线、塘董线、东东线、泰公线、民安线、庆定线、淞三线、耀鲁线、南南线、杨复线、陆延线、其秦线、西宁线、草临线,以及三条车轮渡线:西闵线、南陆线、民安线。

20世纪80年代,黄浦江两岸共有轮渡线20条,最上游的是米市渡至塘口轮渡线,最下游的是吴淞至三岔港,其中周家渡至江边码头、塘桥至董家渡、东昌路至东门路、泰同栈路至公平路、民生路至丹东路、上川路至定海桥为通宵班。各个轮渡站附近有多条公交线经过。20世纪八九十年代,也是上海轮渡最繁忙鼎盛的时期,市中心的对江航线平均间隔1.4公里,每天客运量达到100万人次,年最高客运量达3.7亿人次。

随着市区人口的增加,浦西沿江的杨浦、虹口、黄浦、南市、卢湾、徐汇等区及许多大型企业,为了解决住房难问题,于20世纪80年代,在各区的浦东地域建造了大批新工房。这些浦东的新居民的工作单位仍在浦西,使得黄浦江轮渡压力极大。1987年12月,陆家嘴路轮渡站发生了“12·10”惨祸,共有16人死亡。1988年以后,随着延安东路隧道和南浦大桥的建成,过江的车、客运量开始分流。此后,联通黄浦江两岸的隧道、大桥日益增多,上海城市公共交通格局发生了巨大变化,过江公交线增加,过江轮渡的客流量不断减少,陆延线(陆金线)、东东线、周南线(南南线)、周江线、后鲁线、后江线等一批航线先后被关并。随着米市渡的停运,所有汽车轮渡全部停运。市中心区的轮渡从过江的主要交通工具成为欣赏浦江两岸风景的工具之一。

文章选自上海通志馆编“上海地情普及系列丛书”,傅林祥著《浪奔浪涌黄浦江》。

来源:上海通志馆

上海老底

每天为侬送上精彩文章一组

打开尘封的记忆,寻觅往昔的岁月

叙上海老底子事

忆上海老底子人

诉上海老底子情

以史明志,以启未来

原标题:《【闲话上海】关于渡船和越江的那些事》