故宫院刊︱曾侯之称“南公”与南宫氏家族有关吗

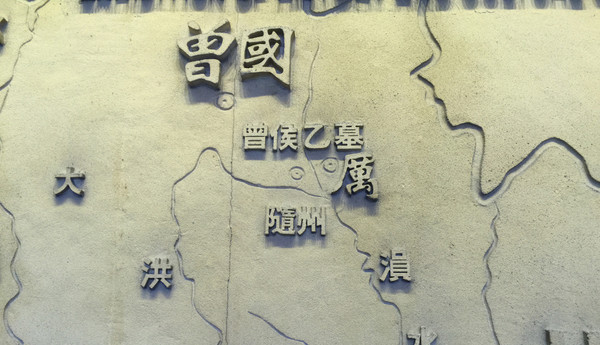

湖北随州叶家山墓地、义地岗墓群的文峰塔墓地和枣树林墓地的陆续发掘及新金文资料的刊布,不断丰富着学术界对曾国的认识,也为进一步讨论曾国的族姓、始封等问题提供了崭新的一手史料。本文从新见曾公钟、曾侯與钟、嬭加编钟铭文入手,结合叶家山墓地的发掘材料,就曾国封建、南公称谓及早期曾侯世系等问题略陈管见,以就正于方家。

曾国封建与伯适受命

随着曾公钟、曾侯與钟等铭文的刊布,曾国始封君已呼之欲出。

(一)曾国封建

曾侯钟铭详载曾国封建之事,钟铭前文云:“丕显高祖,克(弼)匹周之文武。淑淑伯适,□心有德,⋯⋯左右有周。”后文则云:“皇祖建于南土,⋯⋯适于汉东,⋯⋯涉政淮夷。⋯⋯曰:昭王南行,豫命于曾,咸成我事,左右有周,赐之用钺,用政南方。南公之剌,⋯⋯陟降上下,保埶(乂)子孙。”钟铭末云:“以享于皇祖南公。”则建于南土的“皇祖”即“南公”,“皇祖”与“南公”虽分述,但为一人可知。故而,“弼匹周之文武”的“丕显高祖”应为“淑淑伯适”无疑,此文适可与曾侯與钟“伯适上哲,左右文武,达殷之命,抚奠天下”对读。

换言之,“丕显高祖”伯适和建于南土的“皇祖南公”并非一人。建于南土的“皇祖南公”应为“丕显高祖”伯适之子。伯适虽未就封,但仍为曾国始封之君,故嬭加编钟云“伯适受命”。周代勋贵始封,或命元子就封。周公旦、召公奭受命为诸侯,然皆不就封,而命其元子就封。《史记·鲁周公世家》言武王既克殷,“遍封功臣同姓戚者。封周公旦于少昊之虚曲阜,是为鲁公。周公不就封,留佐武王。⋯⋯周公卒,子伯禽固已前受封,是为鲁公。”司马贞《索隐》:“周公元子就封于鲁,次子留相王室,代为周公。”又《史记·燕召公世家》:“周武王之灭纣,封召公于北燕。”司马贞《索隐》:“亦以元子就封,而次子留周室代为召公。至宣王时,召穆公虎其后也。”周公、召公二公虽未就封,但二公实为始封之君。伯适虽未就封,亦为曾国始封之君,其子“南公”则至曾就封。

(二)伯适受命

曾公钟、曾侯與钟记伯适为曾国始封君,适可与嬭加编钟“伯适受命”对读。

嬭加编钟云:“惟王正月初吉乙亥,曰:伯适受命,帅禹之堵(绪),有此南洍(汜)。”“帅禹之堵”,应读作“帅禹之绪”。帅,循也。《国语·周语上》:“帅旧德而守终纯固。”韦昭《注》:“帅,循也。”《礼记·文王世子》:“武王帅而行之。”郑玄《注》:“帅,循也。”绪,事业、功业之谓。《楚辞·天问》:“纂就前绪。”王逸《注》:“绪,业也。”《礼记·中庸》:“武王缵大王、王季、文王之绪。”郑玄《注》:“缵,继也。绪,业也。”《诗·鲁颂·閟宫》:“奄有下土,缵禹之绪。”毛《传》:“绪,业也。”郑玄《笺》:“绪,事也。”陆德明《释文》:“缵,继也。”孔颖达《疏》:“继大禹之业。”“帅禹之绪”与《閟宫》“缵禹之绪”意义相同。

《国语·周语下》记太子晋谏周灵王之语云:“帅象禹之功,度之于轨仪,莫非嘉绩,克厌帝心。皇天嘉之,祚以天下,赐姓曰姒,氏曰有夏。”韦昭《注》:“帅,循也。”象,效法。《广雅·释诂三》:“象,效也。”《仪礼·士冠礼》:“继世以立诸侯,象贤也。”郑玄《注》:“象,法也。”帅象,犹遵循、效法也。“帅禹之绪”与《周语》“帅象禹之功”陈义相类,皆继续大禹功业之谓。然《国语》言四岳“帅象禹之功”,《诗·鲁颂·閟宫》言后稷“缵禹之绪”,皆近史实。嬭加钟铭之“帅禹之绪”,则与二者有所不同(说详下文)。

叔夷镈(《集成》285)云:“及其高祖,虩虩成汤,有严在帝所,溥受天命,㓲伐夏后,败厥灵师,⋯⋯咸有九州,处禹之堵。”堵,读为土,言汤革夏命、处禹之土。“处禹之土”与嬭加钟铭“帅禹之绪”陈义不同。

洍与汜通用不别,《说文·水部》:“洍,水也。⋯⋯《诗》曰:‘江有洍。’”段玉裁《注》:“此盖三家诗,下文引‘江有汜’则毛诗。”南汜,文献尝见。《汉书·叙传上》录班固《幽通赋》云:“黎淳耀于高辛兮,芈彊大于南汜。”颜师古《注》:“言黎在高辛时为火正,有美光耀,故其后嗣霸有楚国于南方。汜,江水之别也,音祀。《召南》之诗曰‘江有汜’。”钟铭之“南汜”与《幽通赋》述义全同,犹言南方、南方之汉水。所记亦与曾侯與钟“临有江夏”密合。

(三)东周天命观

“伯适受命”,学者以为“禀受上天之命,以显示其政权合法性”,甚是。“伯适受命”涉及春秋时期的天命观,在此略作讨论。

西周早、中期金文多言“文王受命”之事,如何尊(《集成》6014)记成王诰命宗小子云:“昔在尔考公氏,克弼文王,肆文王受兹[大命],唯武王既克大邑商,则廷告于天。”康王时期的大盂鼎(《集成》4302)记康王之语云:“盂,丕显文王,受天有大命,在武王嗣文作邦。”凡此诸铭多可与《尚书》周初诸篇所记文王受命之事对读。

西周中期之后的金文,则多见“文武受命”之说,如西周中期的乖伯簋(《集成》4331)云:“朕丕显祖文王、武王,膺受大命。”西周晚期的师询簋(《集成》4342)云:“丕显文武,膺受天命。”毛公鼎云:“丕显文武,⋯⋯膺受大命。”师克盨(《集成》4467)、四十二年鼎(《新收》746)云:“丕显文武,膺受大命。”询簋(《集成》4321):“丕显文武受命。”从文王受命到文武受命反映了周人受命观的变化,这可能与西周中期之后的礼制变革有关,相关问题尚需深入讨论。

春秋以后的受命观与西周时期的受命观已有不同,天命不再是周天子的专属,诸侯、贵族阶层亦多有“受天命”之事,如毕伯鼎云:“毕伯克肇作朕丕显皇祖、受命毕公将彝。”秦公簋(《集成》262)则云:“我先祖受天命,赏宅受国。”东迁以后,周室渐衰,周天子已不能护佑昔日所分封诸侯了,曾经受周室册封的诸侯纷纷宣称己之受封如同西周开国先王文王、武王一样,是受了天命。

据曾侯與钟,曾为“稷之玄孙”,与周王为宗亲,但东周时期也只能祈灵于天命。东周时期曾侯一边接受周王册命(见曾公钟铭与曾侯與钟铭),一边称颂伯适受命,足见当时政治传统与现实形势的割裂。“帅禹之绪,有此南洍”,即谓曾国是因为接受了天命,帅循大禹的功业,才能裂土封侯、拥有了南土的统治之权。之所以要“帅禹之绪”,是因为在周人的历史观中大禹即受命于天而治理九州,公盨所谓“天命禹敷土,墮山濬川,廼任地艺征”,即是这一历史观的真实写照。因此,帅循大禹的功业,也即受命于天。春秋时期普遍受天命之事,是战国时期列国造神运动的先声,如齐国即宣称自己是黄帝的后裔(见陈侯因敦《集成》4649)。

天子册命与数为南公

曾侯與钟铭前言“伯适上哲”,后云“王谴命南公”,前后称谓不同,则钟铭之“南公”非伯适亦可知。而且金文凡称周之先王必加谥号以区别于时王,凡“王”前未加谥号者,皆为时王,此为书史之定法,百世不易。则“王谴命南公”者,时王对“南公”进行重新册命。据发掘者推算的年代,曾侯與钟“王正月”值周敬王在位。周敬王所命之“南公”,应即曾侯與。所谓“王遣命南公,营宅纳土,君庇淮夷,临有江夏”者,周敬王重新册命曾侯與为南公,统帅南方诸侯。曾公钟铭言:“王客我康宫,乎厥命。”亦为时王对曾公的重新册命,整理者推定该钟所系王年为公元前646年,则“王”应为周襄王。

对诸侯及同一家族多次册命,是周代册命制度的鲜明特点。册命制度是周天子维系其封邦建国政体的重要政治手段,这一政治传统至少在春秋时期还在形式上延续,如《左传·襄公十四年》:“王使刘定公赐齐侯命。”《左传·僖公二十八年》、《国语·周语上》皆载周襄王命内史兴等册命晋文公之事,曾公钟、曾侯與钟铭文所见周襄王、周敬王两次册命曾侯亦是明证。后世儒家典籍亦有记载,《白虎通·薨崩》即云:“诸侯薨,使臣归瑞于天子何?诸侯以圭瑞为信,今死矣,嗣子谅闇。三年之后,当乃更爵命,故归之,推让之义也。《礼》曰:‘诸侯世子三年丧毕,上受爵命于天子。’《韩诗外传》亦曰:‘诸侯世子三年丧毕,上受爵命于天子。’”

西周金文所见册命有始命、袭命、重命、增命、改命等。曾侯與钟之“谴命”似与增命意义相关。谴,可读为迁遷。谴与遷,皆属元部字,读音相近。《礼记·檀弓上》:“主人既祖,填池。”郑玄《注》:“谓彻遣奠。”陆德明《释文》:“本或作‘遷奠’。”二字音义皆近,故可互用不别;又班簋之毛公仲,即《今本竹书纪年》之毛伯遷。此皆为二者通假之证。《说文·辵部》:“遷,登也。从辵,䙴声。”《说文·舁部》:“䙴,升高也。”《周礼·春官·大宗伯》:“七命赐国,八命作牧。”郑玄《注》:“(八命),侯伯有功德者,加命得专征于诸侯。”(详后)是遷命之义。前言“王遷命”,后即称“南公”,行文严饬。

建于南土的曾侯、曾侯犺之父、曾侯與皆称“南公”,则曾侯或可世称“南公”。这一前提对于讨论早期曾侯的世系及南宫氏的祖源至关重要。

南公就封与曾国世系

根据叶家山M2所出犁子鼎,曾侯谏是成王初年岐阳之会的与会诸侯之一,犁子为在丧之称,是时其母新丧故称犁子。前文已论,伯适为曾国始封君,其子则代父就封。发掘者推定叶家山M65曾侯谏之墓的年代在康昭之际。而曾公钟则记建于南土之南公在昭王时还健在。考古资料与钟铭所见曾侯谏与南公的年代大致吻合。故而,曾侯谏应即伯适之嫡长子、代父至曾地就封的首代曾侯南公。

据犁子鼎铭文知,成王初年岐阳会同之时,曾侯谏之父伯适业已身故,固曾侯谏有受赐以“白牡一”祭其父之事。其礼可与周王赐鲁侯以白牡祭祀其始封君周公旦相比况。学者或疑叶家山墓地M1为曾国始封君之墓。后期的资料整理表明,M1有晚期遗物,应非叶家山墓地最早的墓葬。因此,M1似非曾国始封君之墓。这一认识与曾器诸铭所记吻合,伯适未到曾国就封,应该如周公、召公一样,未葬于封国,故而叶家山墓地没有始封君伯适之墓。

随州叶家山墓地的发掘表明,M65、M28、M111为三座曾侯墓,M65为曾侯谏之墓,M28为曾侯伯生之墓,M111为曾侯犺之墓,其先后次序应为M65最早,M111最晚。M111所出铭为“犺作剌考南公宝尊彝”的方座簋,为讨论三位曾侯的亲属关系提供了新材料,但也提出了新问题。

我们从曾侯称南公的原因入手讨论。根据曾公钟,建于南土的皇祖曾侯谏之所以称南公,乃因昭王“赐之用钺,用政南方”之故。“赐之用钺,用政南方”,可与虢季子白“赐用钺,用政蛮方”对读。冯时师谓虢季子白盘之“用政蛮方”,乃以武力取得赋税徭役。而曾国处于南土,故昭王命南公“用政南方”,“政”应即《尚书·洪范》之“八政”,与太保簋“王降政命于太保”同。所异者,太保为九命之西伯,而曾侯则是八命之南方州牧。《周礼·春官·大宗伯》:“七命赐国,八命作牧,九命作伯。”郑玄《注》引郑司农云:“(七命),出就侯伯之国。(八命),一州之牧,王之三公亦八命。(九命),长诸侯为方伯。”郑玄则云:“(八命),侯伯有功德者,加命得专征伐于诸侯。(九命),得征五侯九伯者。”曾侯被赐钺专征,则其为八命之州牧可知,其地位与可征伐五侯之州牧齐太公(见《左传·僖公四年》)相当。八命之牧爵比三公,且主南方之政,故曾侯被尊称为南公,南者地域,公者公爵也。

从东周时期周王数次重新册命曾侯为南公的记载来看,南公之称应为曾侯世袭。故而,曾侯犺之父“南公”,未必就是建于南土的“南公”曾侯谏。但是曾侯谏在昭王时期尚健在,而M111的年代应在西周中期偏早,二者年代相接。所以,也不能排除曾侯犺之父即是首代曾侯、南公曾侯谏。因此,叶家山M65、M28与M111的墓主可能为祖孙三代;也可能为父子两代,即曾侯伯生为曾侯谏之长子,而曾侯犺为曾侯谏之庶子。

湖北随州叶家山西周墓葬群挖掘现场

南公(宫)及相关诸铭

将曾侯和南宫氏建立联系,是基于曾侯與钟、嬭加编钟诸铭之“伯适”即南宫适这一推定。然据清华简《良臣》,南宫适和伯适系两个人,且二人皆为文王之良佐。究竟二者谁为曾侯與钟及嬭加钟所记之“伯适”,尚难遽定。事实上,无论诸铭之伯适与南宫适是否为一人,曾侯之称南公皆与南宫氏无涉。如果曾侯與钟之“伯适”与南宫适不是一人,那么曾侯之称南公便与南宫适和南宫氏家族无关。如果曾侯谏为伯适(南宫适)之嫡子,出封之后历代曾侯应以曾为氏,而南宫氏则以南宫为氏,亦无关联。

尽管目前尚难论定伯适与南宫适的关系,但这并不妨碍将南宫适作为西周南宫氏的主要来源。西周中期之后所见南宫氏之器,如南公有司鼎之南公、南宫乎钟之南宫、南公柳鼎之南公,或世代为南宫氏之宗君而称南宫(公)者。

基于这一认识,我们简要讨论大盂鼎诸器与南宫氏之关系。大盂鼎(《集成》2837)作于康王二十三年器,属康王末年。大盂鼎云:“王曰:⋯⋯汝昧晨有大服,余唯即朕小学(教)汝。”铭言盂父早亡,幼年即承继显位,故盂得康王悉心教诲。盂之父应为南宫适之子南宫毛。据《尚书·顾命》,南宫毛在成王去世后,率虎贲迎太子钊。由大盂鼎铭知,盂之父南宫毛应在康王早年去世,其时嫡子盂年纪尚幼。盂之“嗣祖南公”,应指南宫适而言。如果,曾侯谏为南宫适之嫡子,那么其出封之后,南宫氏宗子便由南宫毛接替。盂为南宫毛之子、南宫适嫡孙,故大盂鼎称南宫适为“嗣祖南公”。“嗣”者,嫡嗣也。《国语·周语上》:“夫晋侯非嗣也。”韦昭《注》:“嗣,嫡嗣也。”盂为南公之嫡孙,南公则为盂之“嗣祖”。

盂的主体年代应在康昭时期。柞伯簋及中方鼎之“南宫”可能皆指盂而言。柞伯簋出土于河南平顶山应国墓地M242,属康王时期。柞伯簋铭云:“惟八月辰在庚申,王大射在周。王命南宫率王多士,师父率小臣。⋯⋯王曰:小子、小臣,敬有叉,获则取。”“王多士”为王族宗室之受爵者;簋铭之“小子”,犹何尊“尔有唯小子亡识”之“小子”,乃小孩子之谓。盂乃周王同姓子弟,且“昧晨有大服”,故率领同为王族多士与师父所率之小臣竟射。

安州六器皆昭王时器,中方鼎(《集成》2751)“王命南宫伐反虎方之年”之“南宫”,亦指大盂鼎的器主盂而言。康王二十五年小盂鼎(《集成》2839)记康王命盂伐鬼方大获全胜,俘获大量人口、牲畜之事,可见其能征惯战。从大盂鼎看,康王早年盂父去世,其年岁尚小,故昭王时期盂仍当壮年,故昭王复命其伐虎方。盂为南宫氏之大宗,自可称南宫。

要之,曾侯称南公者,以其为南方诸侯之长、爵比三公,故而曾之南公不得称作南宫。而南宫氏始祖,则可被后世尊称为南公。

(本文首刊于《故宫博物院院刊》2020年第7期,原题为《南公与曾国封建》,作者黄益飞(中国社会科学院考古研究所)。澎湃新闻经授权转载,现标题为编者所拟,原文注释从略。)