阿萨亚斯纪念伯格曼:身体、光影、爱的缪斯

原创 深焦DeepFocus 深焦DeepFocus

和这个他所改变的世界

原文:Olivier Assayas

法译英:Nicholas Elliott

FILM COMMENT 2018年7/8月刊

译者|小Y,影视和音乐爱好者,公众号mistmisi

校对|柯斌

编辑|三耳猫

如仍在世,英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman,1918-2007)于2018年7月14日迎来百岁生日。尽管在1982年宣称不再拍摄电影,其最后一部剧情片,电视电影《萨拉邦德》(Saraband,2003)于十多年前发布。列出这些节点,让我们能够透过时间的角度、站在后世的立场,以及置身影史长河之中,去审视他的作品。你可以问时至今日,伯格曼的作品还能告诉我们什么;但你也可以反过来这么问,我们与其作品间的关系反映出了怎样的我们。

伯格曼身上凝集了所有想象中电影人所具备的特质:内省,健谈,厌世,和女演员们之间的关系模糊了生活和艺术的界线——这与其时代有着密切的关联,是幸运,也是不幸。而在当代语境下再谈伯格曼,我们也同样在质问我们与伯格曼所处时代之间的关系。

以上,只是英格玛·伯格曼人生诸多侧面中的一个,这个伯格曼留恋于维克多·斯约史特洛姆(Victor Sjöström,瑞典导演、演员),不懈地向《鬼车魅影》(The Phantom Carriage,1921)的风格回溯。而另一个伯格曼,则被奥古斯特·斯特林堡 (August Strindberg,瑞典戏剧家、小说家、诗人)深深吸引,继承了19世纪末斯堪的纳维亚戏剧充满冒险、苦难和悲观的品质,并由此发展为一种不同的现代派。而伯格曼终其一生所追寻的,又是哪一个斯特林堡呢?是创作《死亡之舞》(The Dance of Death)的残忍又厌恶女人的旁观者,是写就Inferno的在幻觉中神游巴黎的疯子作家,还是着迷于其缪斯的编剧,为他的女演员Siri Von Hessen和Harriet Bosse写下千古情书?又或是怀才不遇的抽象派先锋画家,在艺术的边缘大胆实验,画着那些饱受折磨的海景和宇宙星辰?

首先,伯格曼出身戏剧,同法斯宾德(Rainer Werner Fassbinder,德国编剧、导演)一样,他与电影、电影影像及其美学的关系,是与口语、写作和舞台关系的延伸。他的电影参与并决定了现代电影的历史,而启发这些创作的则是更早期的艺术作品。就此意义而言,伯格曼与当代戏剧的最高峰对话,假使从未涉足电影,他仍会是其时代最伟大的剧作家之一。

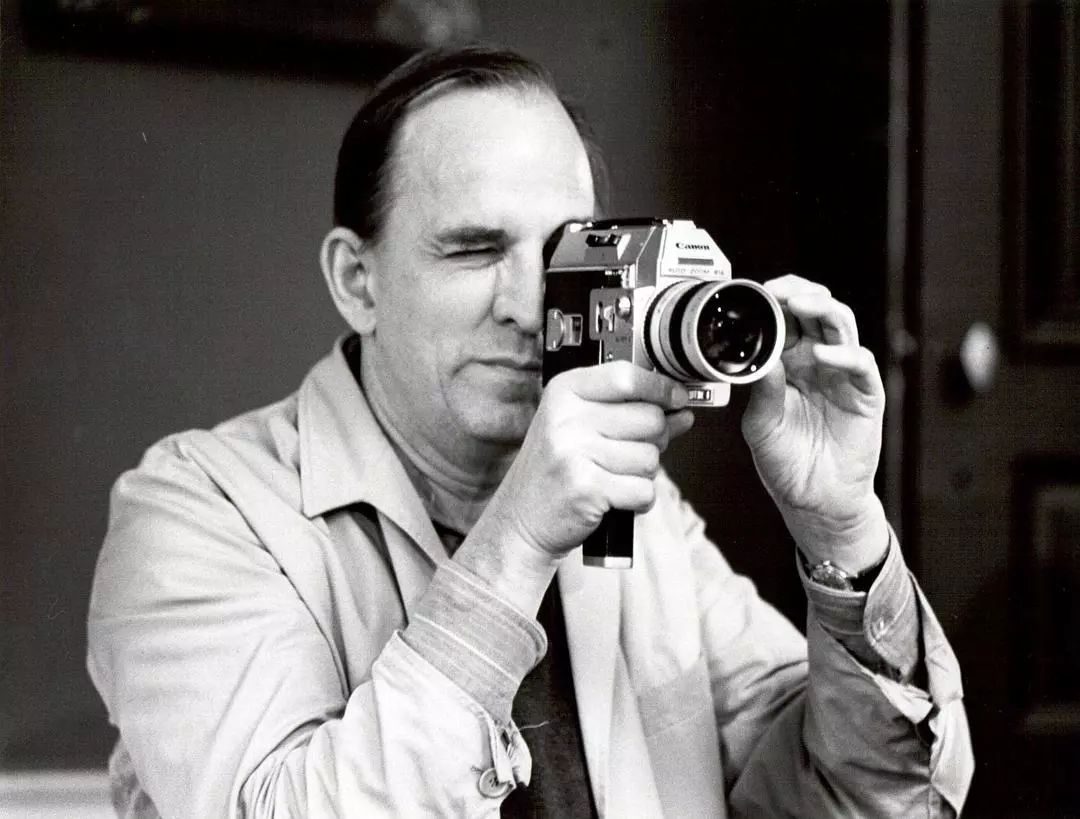

我最喜欢的伯格曼影像,来自一段16毫米胶片,记录了60年代他拍摄电影的过程。画面里天气晴好,他开心得甚至像个小孩。彼时,他正经营马尔默市剧院,一整季都在导演一部又一部戏剧。在夏天剧院休息的时候,他会带着剧团去拍电影,电影、假期和爱融合在一个乌托邦的世界里,或许这正是定义伯格曼作品二元性的关键所在。但内里是抑制和沉郁,成为其日后多部杰作的来源。

伯格曼并没有接受规范的电影教育。他早期拍摄的影片是有趣的,但更多受时代影响,浸没于战后存在主义的忧郁之中。更有趣的是,伯格曼努力摆脱这些影响,丢掉旧时代电影的包袱,以成为他自己,并走进了光辉而永恒的现代电影语境。

这种与戏剧艺术的关联,在建立于迷影情结之上的法国新浪潮中是见不到的,在由哈罗德·品特(Harold Pinter)、约翰·奥斯本(John Osborne)、阿兰‧西利托(Alan Sillitoe)和基思·沃特豪斯(Keith Waterhouse)等剧作家写就的英国新浪潮中却无处不在。但伯格曼又与之不同,台词的具象化是其作品的要义,与演员的关系不是通过对剧本的宣读,而在于对其的超越 ,这可谓是电影工作的精髓,最深层、最神秘的所在。一直以来伯格曼不知疲倦地探索和追求如何达到电影中最亲密、最隐蔽的空间,那种超越文字的,闪现于演员面容之上脆弱而易逝的真理。因此,我们可以想象一道由电影到写作的弧线,最终成为超越二者自身的艺术作品。

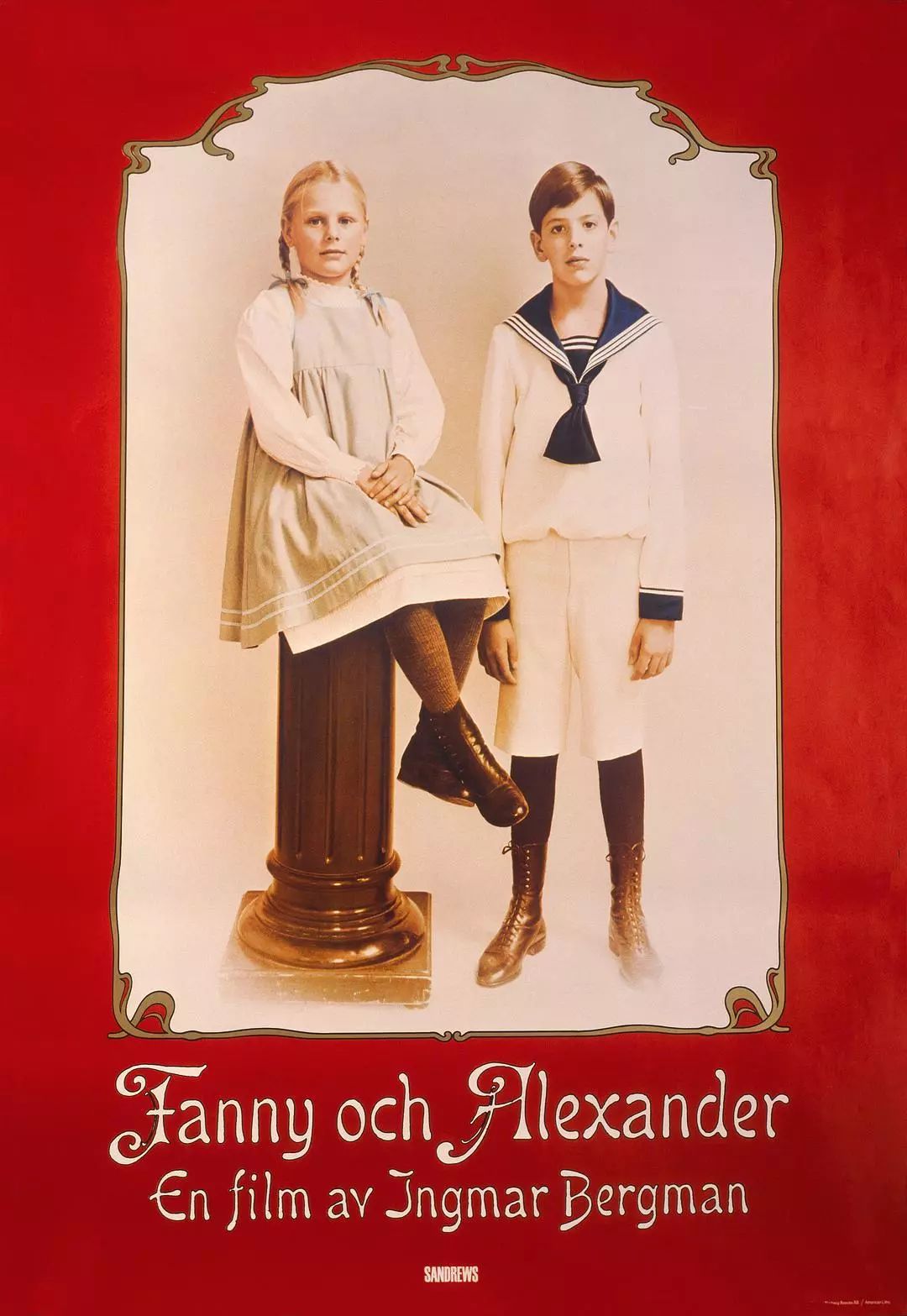

那么1982年发生了什么,让64岁的伯格曼宣布《芬妮与亚历山大》将是他的最后一部电影?对此可以有几种解读。可以认为这部片长更长、更具野心、更加小说化的作品理应成为其加冕之作;又或者,伯格曼希望保有对其作品的最终评论权,如1992年出版的艺术自传Images。再或者,你可以像我一样,不相信他会信守诺言,就像让·拉辛(Jean Racine,法国剧作家)沉默12年后以两部杰作《爱斯苔尔》(Esther,1689)和《阿达莉》(Athalie,1691)重回舞台。事实上,诺言不久就被打破。1984年,他导演的电视电影《排演之后》(After the Rehearsal)违其所愿地在影院公映,为避免这样的事情再次发生,他不再使用胶片,但一直规律地拍摄制作,那些作品在其影史上同样占有一席之地。直至2003年,在其85岁之际,伯格曼以录像和高清摄影的方式拍摄了他的最后一部伟大作品《萨拉邦德》,也碰巧成为首部在巴黎放映的数字电影。

可以看出,自《排演之后》起,伯格曼着眼于“小格局”的创作,就像拉辛为圣西尔女校的学生创作了《爱斯苔尔》和《阿达莉》。这些作品隐藏在其影像之下,不在大银幕放映,不参加电影节,也不易被影评人和影史学家所发现。就提相对为人所知的几部,《被祝福的那个》(The Blessed Ones,1986),《奄奄一息》(Sista Skriket / The Last Gasp,1995),《在小丑面前》(In the Presence of a Clown ,1997),有谁在当年留意过它们?这一阶段的伯格曼电影已从“电影”中解放出来,摆脱了公众目光,告别了票房成败,无需对记者、对观众,甚至对今世,做任何解释,他已离开,走向了《萨拉邦德》中那沐浴着光辉、超脱尘俗的永恒之中。

其实“退休”那些年是伯格曼最为活跃的时期,每年在瑞典皇家戏剧院导演两到三部戏剧,出版了回忆录和小说《善意的背叛》(The Best Intentions),后者被改编为迷你剧,由比利·奥古斯特(Bille August)执导并摘得了1992年的金棕榈,还为儿子丹尼尔(Daniel Bergman)和丽芙·乌曼(Liv Ullmann)创作剧本。他也定期接受长时间的采访(包括1991年我对他的采访),同时愈发忧心于自己所留下的艺术遗产,仿佛在为后世做最后的宣言。

什么改变了?是什么引发了这种突然的转变?又或是遗失了什么?是否是与身体、光影和缪斯间关系的爱欲化,是否是那种代表了伯格曼电影的清澈感?因其部分归功于他的摄影师斯文·尼科维斯特(Sven Nykvist),而两人的合作开始于1953年的《小丑之夜》(Sawdust and Tinsel),止于30年后的《排演之后》。伯格曼影像的感官性是其电影与欲望之间的隐秘连接。

也许那种欲望离开了伯格曼,转换成了他物?让他退回到自身,回归写作和室内电影,看似做着封闭、微不足道的工作,与世界、更与电影分离,但这一切根植于最重要的来自内在的诉求。或许暮年的伯格曼希望做一个不同的艺术家?一个非“伯格曼”的人?又或许,他真正地回归了年轻时的纯粹,回归剧场,只在内心渴望时拍摄电影。如此,他便更加醉心文学创作,那是他始终魂牵梦萦的事业,而此前由于沉浸于电影及其带来的强烈欲望,他从未有片刻闲暇或安宁去钻研文学。伯格曼意识到岁月何其有限,而他还有太多事情想做,电影必须从舞台中央退下,不再是其工作的重心。

伯格曼在法国电影中有着独特的地位。作为新浪潮的偶像,他被戈达尔(Jean-Luc Godard)和特吕弗(Truffaut)所崇拜;而对于下一代,他更是如同北极星一般的存在。曾经的那些法国导演无意向后辈传授经验,菲利普·加瑞尔(Philippe Garrel),安德烈·泰希内(André Téchiné),伯努瓦·雅克(Benoît Jacquot)和雅克·杜瓦隆(Jacques Doillon),这些导演无法向前辈取经,于是在70至80年代,在多年的政治激进主义运动之后,他们通过观看伯格曼的电影去寻找工具,从而能够在角色与演员的交叉点重建一种关系,不是与小说式、非布莱希特式叙事的关系,而是与具象化之间的关系,一种通过审视面容所揭示的奥义来审视人性的电影。

那么如今我们究竟应如何对待伯格曼?他剖析男女关系(更多地以女性视角),用他的摄像机去探索精神分析及其所揭示的潜意识机制,其语言,其沉默,其各种不可见的形式。人性之谜,信仰的焦虑,爱情的折磨,两性的辨证,这些启发伟大影人们创作出上世纪最为深刻的一些艺术作品的话题,身为当代人的我们还感兴趣吗?难道我们对此已经无动于衷了?难道世界已发生了如此之大的变化?对于精神分析,对于这个时代,我们身在何处?正如诗人亚瑟·克雷文(Arthur Cravan)所问。

当今的电影缺少精神分析,就像缺少伯格曼,缺少与时代的关联;或者说,不同于与时代共进的伯格曼电影,如今的电影缺乏与时代间关系的建立。而电影,这种通过表演,通过对无声与有声、可见与未见的记录来审视灵魂的艺术形式,始终是抵达无意识深渊和我们最不愿面对的自己的最佳途径。事实是,我们一直深谙这一点,伯格曼也并非最先发现它的人。但他一步一步发掘出自己的道路,理解并选择在电影中最为宝贵的话题,能够代表人类经验的复杂性,能够直面其矛盾冲突,去审视人性中的宏伟与渺小,以及那些同时具有破坏性和充满希望的事物。和布列松(Robert Bresson,法国编剧、导演)一样,伯格曼背离了信仰,这可不是件小事。伯格曼不喜欢家庭,与子女的关系充满矛盾,也不怎么喜欢男性。这颗备受折磨的灵魂所展现出的真诚,究竟使他成为恶人还是伙伴?最终,他只相信一件事:女性是救赎。

我很难在当代电影中发现伯格曼,这一缺失是种可怕的丧失。远离伯格曼,意味着我们选择回避我们自身的阴暗面以及面对它的必要性。不论在今天的社会还是银幕上,我们都远离了精神分析,并非因为我们有所掩藏,而是因为我们根本不想去了解或面对我们有什么需要被掩藏。

假以时日,当我们对通过电影来质疑和探索人性重拾兴趣,而不是通过必然性、成见或社会刻板印象,伯格曼的作品仍会在此,为我们指路。

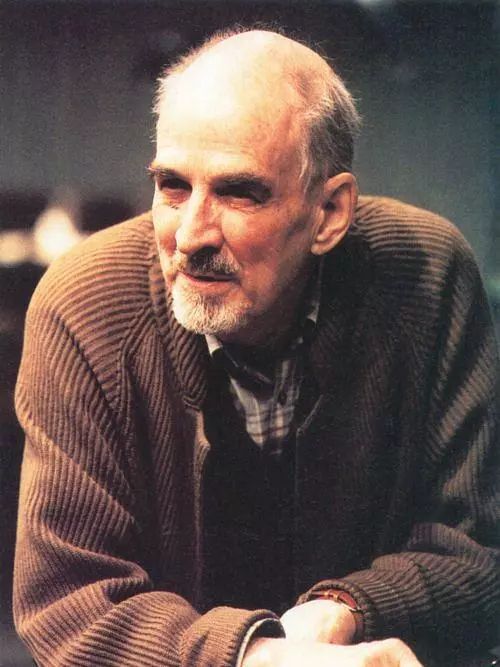

奥利维耶·阿萨亚斯(Olivier Assayas)是《私人采购员》(Personal Shopper,2016)和《双面生活》(Non-Fiction,2018)等电影的导演。本文原为拉罗谢尔国际电影节的英格玛·伯格曼回顾展所作。

原标题:《阿萨亚斯纪念伯格曼:身体、光影、爱欲化的缪斯》