印象派,人群中的人 |《现代艺术150年》

原创 少言行记管家 少言行记

“我坐在伦敦一家咖啡馆窗前。我觉得自己正处于一种与倦怠截然相反的愉快心境——欲望最强烈的心境,每当心头飘去那层曾蒙住双眼的迷雾,清醒的理智便会远远超越它平日的状态,会像莱布尼茨那样生动而公正地推理,会像高尔吉亚那样疯狂而浮夸地雄辩。当时我连呼吸都觉得是享受,我甚至从许多正统的痛苦之源中得到真正的乐趣。我感到一种宁静,但对一切都觉得好奇。……在我当时特殊的精神状态下,似乎我甚至能在那么短促的一瞥间,从一张脸上读出一部长长的历史。”

——爱伦·坡《人群中的人》

爱伦·坡描述了一位刚刚康复的病人的状态,他正像一个好奇的孩子盯着大千世界中的人群,这种状态正是一个艺术家的状态。如果他是诗人,他会注视林荫大道中的军乐团,观察老人,孩子,妇女和流浪汉,就有了诗的意象。如果他恰好是位画家,便能画出芸芸众生的灵魂。

他们对当下生活的好奇和研究超过对以往任何知识的兴趣。这种特质便是创新的品质。

| 画家与现代生活 |

印象派画家之所以聚堆,有一个共性,他们是“现代生活中的画家”。他们沉浸在当下生活中寻找灵感,而不是从拉菲尔和提香的画作之中寻找。

认为现代生活庸俗无趣很容易,充满激情地发现这庸常生活中的神秘美感却很难。我们在美术馆中最常见到一种人,他们站在一张古典名画前面,凝神深思,似乎心灵正受到震撼,然后匆忙地掠过其他几百张不出名的、现代的画作,最后心满意足地认为自己对艺术了然于心了。还有人说过,读书要读最少四百年以前的书才有营养。这些,都是对现代生活的轻视。

然而,1874年的巴黎已经变了。有蒸汽火车,咖啡馆,笔直的香榭丽舍大道,工业感十足的埃菲尔铁塔,电报机,股票经济人,资产阶层新贵,露天舞会,剧院,度假,赛马,游戏……我们现在能看到的巴黎,那时候基本都有了。如果想画这个时代的面孔和服装,在古代画作中寻找是没有的。拉斐尔和达芬奇之所以伟大,是他虽然画的宗教人物,却是文艺复兴时期的面孔,画的是他的“当代”。这时的巴黎所具有的气质在古典画作中找不到,它需要热爱并沉浸在现代生活中的画家去表达时代的气氛。

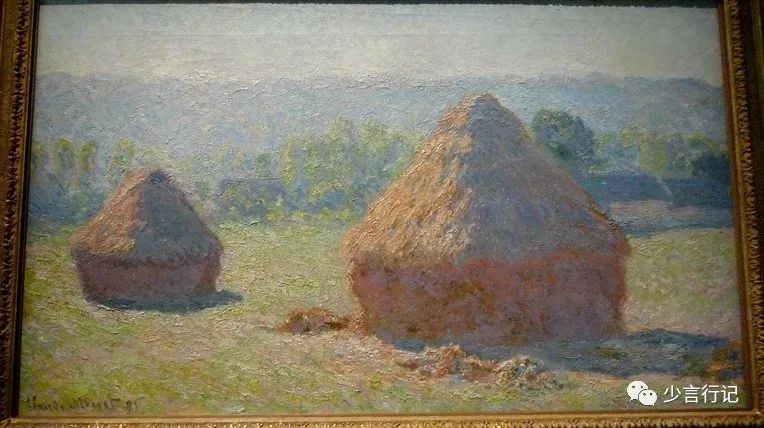

一帮“浪荡子”沉浸在这样的巴黎,寻欢作乐。他们中的画家三五成群,二三为伴,去户外写生,亲眼看着瞬息万变光线下的风景,以及强烈的阳光带来的视觉上的模糊,明暗的分明。这个时候,工业革命已经带来了便携的锡管颜料,也能坐蒸汽火车旅行了,户外写生成了画家的新业务。现代生活带来的好处他们照单全收。

然而,创新却是困难的,它所需要的叛逆的特质,是人类骄傲中最优秀的成分。他们极其自信,视平庸为仇寇。傲慢中含着高贵,当旧的贵族没落,他们正在不自觉地创造着一个新的贵族。不以金钱和遗产为衡量标准(这些恰好是他们致力远离的东西),而是以精神的喜好,以及对一种神秘原则的绝对忠诚为标志。只有具备了这些贵族素质,他们才能承受任何来自公众的嘲笑和打击。也许,越不理解越欣慰吧。

从1865年马奈被学院拒绝到1874年,这一段时间印象派屡次遭到学院派的拒绝。这些失败却根本没有使他们产生挫败感。也许,越来越得意自己的超前意识吧。

| 印象派自己办展 |

作品屡次被学院拒绝。1874年的印象派画家已经都不年轻了。莫奈40岁,毕沙罗44岁,德加40岁,塞尚和西斯莱35岁,雷诺阿和最年轻的那位美女莫里索也都29岁了。这帮人到中年的男人们商议自己办个印象派的画展,虽然塞尚不太看好这主意,但也参展了(他被归入后印象派,以更加前卫的观点审视着当年的印象派)。他们立了一个具有先河性质的规矩:不设评委,只交会费,所有人都欢迎加入,以鼓励自由创作。50年之后,法国人杜尚在美国也办了这样一个自由创作协会展览,有着同样的规矩。他还拿了个小便池去考验这个规矩,结果被他自己的协会拒收。

印象派画家们特意将自己的首展放在1874年4月,先发制人,赶在5月份官方沙龙展之前,以避免任何与“落选沙龙”有关的负面效果。其结果是,这个独立画展被媒体和公众奚落得一塌糊涂。公众觉得他们拿草稿来糊弄人,糊墙纸也比莫奈的《睡莲》要好!看到塞尚先生的《现代奥林匹亚》才觉得马奈的《奥林匹亚》相当的精细!

巧的是,在今天的巴黎桔园美术馆,莫奈的《睡莲》真的被做成环形墙纸展出,当然这个糊墙纸外面排着长龙般的队伍,公众耐心地等待一睹他们当年骂过的墙纸。因为这次不成功的画展有莫奈一张画《日出印象》,这帮不好好画画的人便被刻薄的评论界叫做“印象派”,意思是光凭印象画画,能画好吗?没有料到的是,这一当初带有蔑称性质的外号,却成了自文艺复兴以来最伟大的艺术流派。

所有的蠢行中都有一种高尚。没有当年的鲁莽,勇敢,哪来这个万人景仰的大师团队。

1874年的印象派首展事件说明,人类思想的进步永远比科技的进步慢一拍。即使已经工业革命了,人们穿上了现代服装,思想也许还停留在中世纪。任何时代、任何国家都一样。我们这里已经进入5G时代的互联网生活,公众的艺术思想也许还停留在一百多年前,可能觉得只有莫奈、梵高那个时代的画才叫艺术。

办展这事如果有一个幕后推手,比一群艺术家的莽撞行动要靠谱。这个人更懂得如何让公众接受新事物。画商杜兰·鲁埃与其父经营的画廊一直在推巴黎郊区枫丹白露的“巴比松画派”。米勒的农民画出自这里,柯罗也在这里画,他们是第一批在自然风景中写生的画家。今天的巴比松小镇已经是旅游点,依然有精致的小画廊经营着巴比松画家们泛黄的手稿,素描,草稿。他们也是古典学院派历史宗教题材的改革者。“巴比松画派”的田园风景画在画商父子的经营中被企图逃离工业城市、热爱自然风光的公众接受了,米勒、柯罗成为大师。这也是时代所赐,就像同时期自然主义诗人威廉·华兹华斯那些歌咏自然之美的诗作已经被公众喜爱一样。经历了工业革命的人群,开始厌弃弥漫着工业雾霾的伦敦,想往田园与大自然。

印象派新秀们户外写生的风景放在“巴比松画派”大师中间,便被安排了一种传承关系。精明的画商,就这样把公众的眼光引向了印象派画家。

十二年之后的1886年,杜兰·鲁埃在美国举办的印象派画展大获成功。想想美国这个地方,遍地都是新兴资产阶层,老贵族的气场没有欧洲那么强大的压迫感。画商说:“美国人没有嘲笑,相反,他们直接买!”这是印象派的巨大胜利。

艺术家虽然个个卓尔不群,在生活与行为上以“浪荡子”的贵族精神为指导,致力于与一般群众划清界线。但能否成为大师进入艺术史,最终还得公众买单。

今天,印象派的画作成为最有价值的艺术品,哪个美术馆如果没收藏几张,都不敢开张。印象派名画拍卖或被盗的新闻总能吸引公众眼球。最小的孩子们最早知道的画家也是他们。阳阳的第一节色彩课,也是临摹印象派大师的画儿。

看画(9)无声的巴黎圣母院 | 行记

寻找香巴拉(16)遗世香堆镇 | 行记

6063次慢车(1) | 行记

原标题:《印象派,人群中的人 | 读书《现代艺术150年》(3)》