医疗史:针灸疗法在全世界的传播途径

【编者按】

美国医学人类学家、波士顿大学医学院家庭医学教授琳达·巴恩斯在《中国医药与治疗史》(浙江大学出版社,2020年1月)一书中详细叙述了针灸疗法在全世界传播的不同路径,澎湃新闻经授权摘发其中部分内容。

针灸疗法已通过多种渠道传遍世界,下文将概述其中的一些传播途径,同时不得不承认,在这点上,任何这样的回顾都难免是不全面的。我们想说明的是,以前常以为的单一传播渠道,更确切地说,其实是一系列由各种相关者开辟的不同渠道。一些人在国际上作用很小,但在当地却意义重大。随着新中国的中医在全世界占据了主导地位,其他流派面临着区分自我,以及某些情况下捍卫他们在更大领域里的位置的挑战。然而随着时间的推移,他们重新浮出水面,或者恢复了他们以前在各个方面的影响力,这说明了他们之间的关系的流动性。

通过移民传播

19世纪第一批离开中国的移民有商人、外交人员和学者,他们当中有许多人打算最后回到中国。大多数人在所到的国家里受到了还算热情的对待,但是随着中国南方的经济危机使越来越多的不熟练工人移民海外,不法贩子通过运送他们牟利,对华人移民欢迎程度的降低,迫使他们进入了殖民国家控制的飞地。

这样的社区不仅要确保神灵在代表他们行事,而且也要自己照顾自己或依靠其他的治疗手段。一些学过中医的人到这些地方开业行医,有时一些医师是自学的,博览群书然后通晓医学。渐渐地,他们中的许多人开始为所在国的病人看病。

不过,他们把针灸传到世界各地的事并不是发生在真空地带。在法国、英国、苏格兰、德国、意大利、英属北美殖民地,甚至是后来的美国,尤其是外科医生,早已熟悉传教士、商人和外交人员关于中国的报告。至少从17世纪开始,某些情况下他们自己也撰写关于针灸的文章并进行试验(Barnes 2005b;Bivins 2000)。不过,他们没有因此去寻找华人移民中的针灸师。一方面,他们接受了针灸,把它们作为自己的放血、烧烙、电刺激等疗法的变体;另一方面,根据他们19世纪的一些文章与报告,他们排斥以道、气、阴阳、五行等概念为根据的理论框架(Barnes 2005b)。这些国家的针灸界,后来的针灸组织,在不同程度上都有这一特点。这样的组织在很大程度上是按照族群组成的,因此经常只能看到部分的交叉,20世纪80年代以后这些组织之间的交叉才有所增多。

通过法国和越南传播

法国人翻译针术著作要早于它在中华人民共和国的发展。除了17世纪开始通过耶稣会士的报告传到法国的针术信息,20世纪初莫昂特(Georges Soulié de Morant,1878—1955)在传播过程中发挥了关键作用(Barnes 2005b)。莫昂特童年时代就学习汉语,起初他打算从医,但却进了一家银行工作,最后又加入了法国外交使团。在任法国驻华领事期间,莫昂特目睹了北京霍乱大作时针术的疗效,于是在他任职的几个城市寻访老师。其中的云南毗邻当时的印度支那边境,因此,一些风格影响了他对起源于后来之越南的疗法的认识。

1918年莫昂特回到法国,1927年他带女儿去费雷罗勒医生(Paul Ferreyrolles,1880-1955)那里看病。费雷罗勒医生是替代疗法的支持者,参加过一个对此类疗法感兴趣的研究小组。费雷罗勒得知了莫昂特的针术经验后,该小组劝说莫昂特翻译中国的有关著作,培训法国医生。莫昂特的著作吸收了《针灸大成》《医学入门》等书中的知识和日本针灸师泽田武志(Takeshi Sawada)的学说,并通过在自己身上施针积累经验(Deshpande 2001)。

除了写了许多文章,莫昂特还出版了《中国针灸概要》(1934)——1950年他因此书获得诺贝尔奖提名,然后是1939-1941年之间出版了《中国针刺术》的第一部分,该书于1955年他逝世之前完稿。完整的《中国针刺术》1957年面世,1994年出了英译本。但是,尽管该书有助于针灸在欧洲的文化适应,但是它在美国很迟才获得关注。1981年,斯密威斯基(Paul Zmiewski)在印度本地治里(Pondicherry)的奥罗宾多修道院发现了一个法美小组准备的英译本(Felt 2006c)。发现此书时,中国医学文本的汉译英尚处于早期阶段,译者如魏乃杰(Nigel Wiseman)已开始整理中医术语列表,后来它成为一个发展标准命名法的长期项目。魏乃杰、斯密威斯基都和费尔特(Bob Felt)领导下的标登出版社(Paradigm Publications)有联系,费尔特决定赞助全文的翻译。在莫昂特后人的协作下,他们提供了莫昂特撰写该书时用过的索引卡片,该项目于1999年取得成果(Felt 2006c)。代表法国对针灸的认识的第二条知识支流源自傅叶医生(Roger de La Fuÿe,1890—1961),其父曾任驻越南(然后是印度支那)法军的将军——在此时期,河内、西贡的法、越医生和法国的医生互相交换,结果许多法国军医院都开展了针灸诊疗。1943、1946年傅叶医生分别成立了法国针灸学会和国际针灸学会,他的工作不仅影响了针灸在法国的发展,也影响了它在奥地利和英国的发展,尤其是通过曼恩医生。

法国的第三条支流与诺吉尔博士(Paul Nogier,1908—1996)有关,他在数十年前曾经帮助建立了国际顺势疗法联盟(International Homeopathy League)。20世纪50年代初,诺吉尔发现他的一些阿尔及利亚病人的耳朵上有小小的烧伤瘢痕。他们告诉他,这是非执业医生巴里夫人为了治疗他们的坐骨神经痛在他们耳朵的几个特定的点上烧灼出来的伤疤。之后,诺吉尔去北非学习了更多的东西(Borsarello 2005)。经过多次试验后,他断定如果耳朵上的某些点摸上去是柔软的,那么它们对应的身体其他部位就有明确的功能紊乱。他提出,不同器官的问题会体现在耳朵的不同区域,这种联系部分地基于外耳与倒置的胚胎之间的相似性。

1956年,尼波耶(Jacques Niboyet,1913-1986)鼓励诺吉尔向地中海针灸学会(Mediterranean Society of Acupuncture)介绍其研究成果。尼波耶本人向一个中国人学过针灸,1955年他成立了该学会(Borsarello 2005)。德国医生巴赫曼(Gérard Bachmann)听闻了诺吉尔的成果后,1957年译成了德文刊登在德国的一家针灸杂志上(Nogier 1956,1957)。日本的医师采纳了诺吉尔的体系,接着它又传入中国并经历了大量试验,当时中国对针灸重新产生了兴趣。除了针麻、头皮针法,中国也吸纳了诺吉尔的耳穴医学,最后把它吸收到赤脚医生的培训中(许小丽1992,1996)。1958年,中国出版了汉语版的耳穴图,后来又称诺吉尔为“现代耳穴疗法之父”,承认了诺吉尔的影响。

第四条传播路线由沙尔符(Albert Chamfrault)开辟。沙尔符是莫昂特的学生,曾在越南当海军军官,最后他写了《中国医学》,该书共6册,于1954—1969年间出版。该书最后一册的另一位作者是来自河内的医生阮文毅(Nguyên Van Nghi,1909—1999)。

阮文毅和曼恩(见下文)都学过《中医学概论》(南京中医学院1958),这是新中国为新的中医院校编写的中医基础教材。1959年,河内的越南共产党政府把该书译为Trung Y Hoc,阮文毅的《中医病机病理》多有引用书中内容。

还有一位法国传播者是拉维尔(Jacques Lavier),他还是个孩子时就对中国书法感兴趣,最后他把行医和对汉学的兴趣相结合(Wu 1962),接着研究、实践并撰文介绍针灸(Lavier 1966,1974,1977)。他的一些学生——沃斯利(J.R.Worsley)、韦素(Oscar Wexu)、范布伦(Richard van Buren)(见下文)、奥斯汀(Mary Austin)——在把针灸传播到其他国家方面发挥了关键作用。这样的传播为意大利的针灸奠定了基础,后来意大利才比较直接地转向在新中国发展的针灸(Candelise 2008)。几十年来,法国针灸术中的中越源流除了几位医书作者兼医生的学生以及这些学生后来培养出来的人知道,在欧洲以外几乎不为人知。

应该指出的是,1990-2000年,越南的阮才秋教授——新针灸学校的创办人,因善用长达80厘米的蛇针而闻名——培训了数千名墨西哥针灸医师。一些墨西哥医学院开设了针灸课程,并成立了4个中心提供针灸治疗。经过3年的培训,2007年20名墨西哥医生从越南针灸中心医院结业(“Vietnamese Acupuncturists” 2007,“World Famous Acupuncturist” 2007)。

通过魁北克传播

韦素是一位罗马尼亚物理治疗师,纳粹入侵后逃到了巴黎。他在巴黎学习针灸,并和阮文毅、珍·沙茨(Jean Schatz)一起成立了国际针灸学会,最后又带着从拉维尔和莫昂特那里学到的东西移居蒙特利尔。1972年,韦素建立了魁北克针灸学院,作为国际针灸学会的一部分(Reid 2008)。随着阮文毅更多地涉足中国风格的中医学,他的影响促使韦素在20世纪80年代初把学院更名为蒙特利尔中医学院。

魁北克针灸学院留给后人的遗产迄今可见。虽然韦素创办的学院本身已不复存在,但是其学生发挥了很大的影响,为1994年针灸在魁北克被官方承认为一项专业技术和《针灸原理》的采纳做出了贡献。蒙特利尔的专科学校罗斯蒙特学院目前是魁北克唯一一家提供注册针灸培训的机构,该学院的经费由魁北克省提供,三年密集的针灸课程(用法语授课)实质上是免费的(Reid 2008)。在美国,如下文所详述,该培训项目的影响通过此学院的美国学生传递。此外,由马克·西姆(Mark Seem)和沃尔特·博斯克(Walter Bosque)发起,1982年成立于康涅狄格州斯坦福德的三州针灸学院,最初是作为蒙特利尔中医学院的附属学校而建的。

通过哈莱姆传播

随着时间的流逝,美国的学生开始到韦素开办在蒙特利尔的学校学习。例如,1970年,纽约南布朗克斯的林肯医院聘请姆图鲁·夏库尔(Mutulu Shakur,1950年出生,是具有革命性的说唱歌手图派克·夏库尔[Tupac Shakur,1971-1996]的继父)担任海洛因成瘾者戒毒计划的政治教导员,那些吸毒者正接受美沙酮治疗。夏库尔和纽约一些团体如黑豹党、青年洛德党、健康革命统一运动(设在布朗克斯的保健人员的组织)、白色闪电(成员为前瘾君子)中的社区活动积极分子一起发起了林肯医院戒毒计划,或者简称人民计划(Burton-Rose 1997)。大约就在此时,夏库尔的两个孩子在车祸中受伤。纽约有一个为比较老的华人社区提供医疗服务的华裔美国人的革命组织义和拳(以中国的义和拳命名),通过该组织的活跃分子,夏库尔获悉了中医。纽约义和拳把他介绍给一位亚洲女针灸师,她治好了夏库尔的孩子,并使夏库尔对历史上中国与鸦片瘾的斗争产生了兴趣(Family and Friends时间不详)。林肯诊所的顾问听说了香港温祥来医生(1923-)的事情。温曾听说过中国内地的针刺麻醉方法,并在一次手术中对一位鸦片成瘾患者的耳部施用了此针法。病人发现不仅自己的疼痛减轻了,而且戒断症状也缓解了。这之后,温祥来开始试验用针刺和电针治疗上瘾症,并发表了报告(Wen and Cheung 1973a,1974;Wen,Cheung,and Mehal 1973)。

1974年,林肯诊所引进针刺,辅助美沙酮治疗海洛因成瘾。医院职员无意中看到了韦素之子马里奥写的关于耳针的书,于是一些顾问——夏库尔、特立尼达(Urayoana Trinidad)、博斯克、德兰尼(Richard Delaney)、瓦飞亚(Wafiya)等——去蒙特利尔向魁北克针灸协会的韦素学习针灸。1976年,夏库尔和其他人获得了针灸博士学位。同年,他获得在加利福尼亚州开展针灸业务的执照,后来又成为林肯针灸戒毒研究所(Lincoln Detox Acupuncture Research Unit)的主任,访问中国并向广大听众介绍他在林肯医院的工作。

林肯诊所针对准义工的开放参观日吸引了西姆,夏库尔让他翻译阮文毅的《中医病机病理》和其他法语教材,以便说英语的学生更容易听课。几年过去后,一些美国学生也拿到了针灸文凭。韦素的儿子马里奥甚至在纽约待了一年,协助建立林肯针灸戒毒学校,并负责监督学生最后阶段的针灸临床培训(其他一些著名的美国针灸师,如柯恩[Misha Cohen],一开始也在布朗克斯的针灸学校学习)。

1977年,林肯医院的诊所不再对针灸学校和义工开放;警察没收了诊所和学校的记录(联邦特工称夏库尔把它们作为反抗活动的前线)。精神科医生迈克尔·史密斯学过针灸,也是根据法律要求监督非医生开业者的医生之一,他被指定负责针灸戒毒计划,此时林肯医院已更名为林肯针灸诊所。后来史密斯被捧为创办、发展了该诊所的人,夏库尔和其他人则继续成立了魁北克学院的独立分院哈莱姆针灸学院。1980年8月,夏库尔一边继续参与黑人解放运动,一边也开办北美黑人针灸咨询协会。

FBI的反间谍计划指控夏库尔参加秘密的准军事组织,1976-1981年间抢劫运钞车,以资助针灸诊所和其他黑人解放运动。1981年夏库尔被起诉,使他不得不转入地下。与此同时,FBI突袭针灸学校,使其资源耗尽,最终迫使其关门(Barbanel 1981a,1981b;McFadden 1981a,1981b)。夏库尔本人于1986年被捕,法庭宣布其有罪,判处60年监禁(Announcer 1992;“MutuluShakur.com”2009)。现在夏库尔被关在加州阿德兰托市维克多维尔(Victorville)的美国监狱里,预计2016年释放(但此次假释同年被美国假释委员会否决了)。

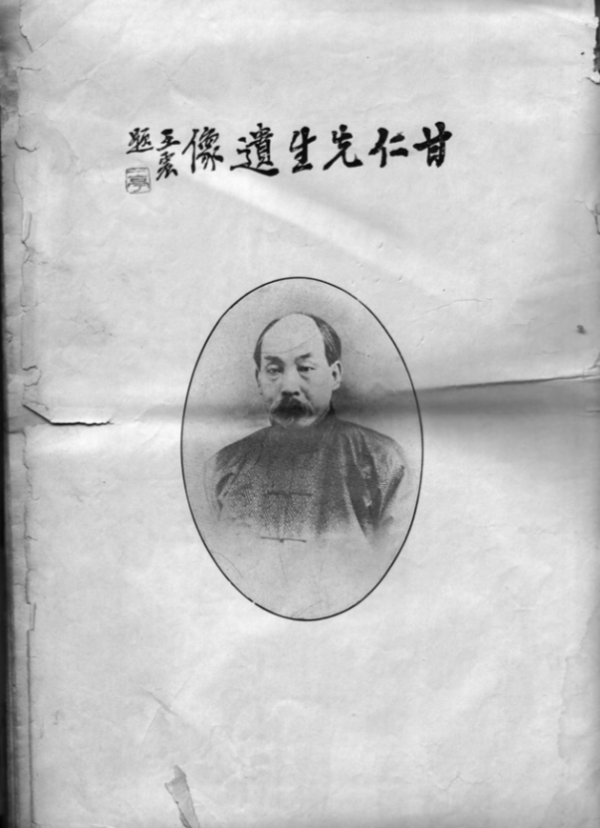

通过孟河丁氏传播

19世纪晚期,位于中国南方的,差不多是上海和南京之中点的孟河镇成了当时的一个医学中心,那里的儒医在全国都有影响力。其中丁氏家族尤为著名,最后出现了丁甘仁这样的名医,丁氏家族的医学网络形塑了整个20世纪中国的医学发展。据丁甘仁曾孙丁一谔说,从20世纪40年代至60年代,丁家创办的上海中医专门学校培养了70%以上的重要中医(“Producing New Disciples” 2008)。这一派的中医影响了新中国版中医的早期方向,从而也影响了国际对中医的认识。在纽约,丁氏家族成员——尤其是丁敬元博士(音译)——和美国关键政治人物的家庭成员之间的医患关系,为中医合法化打开了争取立法支持的大门(Brody 1971;蒋熙德 2007)。

20世纪30年代,出生于上海富裕家庭的约翰·沈(即沈鹤峰,1914-2001)到上海中医专门学校读书,然后成为学徒,学习中草药以及脉诊、面诊。1938年,沈鹤峰成立了上海内科诊室。十年后,沈氏迁居台湾,在那里开业行医17年。他也继续在其他环境下行医、学习,包括在越南。正是在越南,沈鹤峰接触到了当地某户人家家传的脉诊法。1965-1971年,应马来西亚国家医学协会之邀,沈氏作为顾问走遍了东南亚,先后为5万多名病人看病(蒋熙德 2001;Rosen and Stickley 2007)。

1971年沈鹤峰来到纽约,最后在纽约和波士顿开设了中医诊所。沈氏不仅在病人中(包括社会精英)声誉渐著,而且扬名于同行,许多人都希望能拜他为师。他尤其因擅长脉诊和解决疑难病症而知名,后来他收了美国的一些关键人物为学生,如汉默(Leon Hammer)、西姆、马万里(Giovanni Maciocia)、利特尔顿(Jane Lyttleton)、杰瑞特(Lonny Jarret)。汉默成为沈鹤峰最著名的学生之一。他原为一名成功的精神科医生,在职业生涯的中途改变了方向,于1971-1974年在英国师从范布伦(1921—2003)学习针灸。从1974年开始,汉默又跟着沈鹤峰学了8年针灸,在20多年的时间里,他和老师密切合作。1990年汉默开始举办关于脉诊的讲习班,2001年他推动了飞龙中医学院(Dragon Rises of Oriental Medicine)在佛罗里达州盖恩斯维尔(Gainesville)的创立——该学院尤以重视脉诊而闻名。汉默反过来又影响了下一代执业医生,包括威尔·莫里斯(Will Morris)、海纳·弗吕奥夫(Heiner Fruehauf)、雷·卢比奥(Ray Rubio)、勃兰特·斯蒂克利(Brandt Stickley),他们又接着创办他们自己的学校或为中医在美国的重要发展做出贡献。沈鹤峰回到上海度过了生命的最后几年,2001年在上海去世(蒋熙德 2007)。