对话“张扣扣案”律师邓学平:司法偏见和制度正义

原创 围炉weiluflame 围炉

如果你关注司法新闻,那么你很有可能听说过“张扣扣案”。该案被人民法院报评为2019年十大刑事案件之一,在当时引起了热议。与一般案件的罪犯不同,身为杀人犯的张扣扣得到了很多人的同情。

邓学平律师是张扣扣的辩护律师。他所作的辩护词《一叶一沙一世界》也引起了全国范围的关注,有的人为之动容,也有人认为辩护词不专业。新京报评价道:“张扣扣案辩护词之争是一堂法治进阶课。”时隔一年,通过对邓律师的采访,我们再次回顾“张扣扣案”。不是为了讨论案件本身,而是以此案为出发点,追问什么是正义;更无意为张扣扣伸冤,而是希望从法治的视角,反思舆论与司法的关系。

案件概要

2018年春节前夕,35岁的张扣扣用单刃刀杀害邻居王家父子三人,并点燃王家的一辆小轿车。两天后,他投案自首。“张扣扣案”与他13岁那年母亲死亡的案件密切相关。当年的判决书显示,1996年8月,张扣扣的母亲汪秀萍路过邻居王家,向王家老二王富军吐唾沫,老三王正军赶到现场,发生争吵。汪拿扁铁打了王正军,王正军捡起木棒向汪头部猛击一棒,致其死亡。母亲死亡、被在马路上公开解剖的血腥画面印在张扣扣脑海中,最终以极端暴力的形式发泄出来,导致了这场时隔二十二年的悲剧。2019年1月,法院一审判处张扣扣死刑立即执行;4月二审驳回上诉,维持判决;7月,张扣扣被执行死刑。

李 = 李文轩

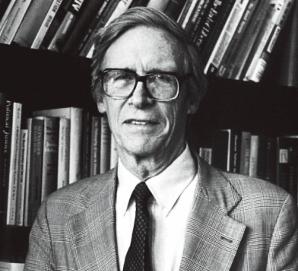

邓 = 邓学平

李 | 很多人对辩护律师有所误解。尤其是像张扣扣案,在被告是杀人犯的情况下,有的人甚至会认为辩护律师就是为了给“坏人”开脱罪名。您认为辩护律师的意义是什么?

邓 | 对一个法律人而言,任何庭审案件都是需要律师辩护的。仅仅因为是杀人犯就不允许辩护,这其实是一个很反法治的说法。对于一个可能判处死刑的案子,如果当事人没有辩护律师,法院也会请援助律师。因为死刑是对当事人生命的剥夺,必须要有辩护律师把关。

我代理张扣扣案,目的很简单,就是为了保护辩护权本身。不管什么人,不管什么案子,都有获得辩护的权利。辩护权实际上是一种程序性权利,也是一个最基本的人权保障。如果一个当事人连受辩护的权利都没有,那么司法的正义就还停留在古代了。

还有一种说法,认为律师不应该为杀人犯做免死辩护。国内有的法学家也是这种态度。他说张扣扣这种背负了三条命的杀人犯,你还给他做免死辩护,就是在哗众取宠。这同样是一种很反法治的提法。假设因为他杀了三个人就不允许律师做免死辩护,那么律师、法院、检察院都不需要了,公安机关现场击毙不就好了?如果杀人犯反正都是死刑,何必要去浪费司法资源,要走检察院、走法院呢?言下之意,之所以要检察院和法院,之所以要开庭,是因为法官的主要目的不是为了听罪犯为什么该死,而是要听辩护律师讲他为什么可以不死。这是很简单的法律常识,但是我们很多人都没有这样的常识。

李 | 您把张扣扣的犯罪动机归为“为母复仇”。这就涉及到1996年的那场杀人案。被告王正军因为当时未成年被判有期徒刑7年,而实际服刑3年11个月21天。法院认为当年的判决是正确的,张家则认为判得太轻。您认为这个二十二年前的判决是否公正?

邓 | 这里涉及到一个大前提,就是公正是有不同视角的。不存在一个绝对的、普遍的公正标准。所以当我们谈一个判决是否公正的时候,我们要看是站在谁的立场上。

如果站在王家的立场,他们觉得王正军已经服刑了将近四年,已经受到惩罚了,所以是公正的。而站在张家立场,背负了一条命,不到四年就打发了,他们就觉得不正常、不公平。但在法院的角度,法院说这是依法判案。法院本来判了7年,是后来减刑到三年十一个月。

公正本身没有客观统一的标准,每个人站在不同的视角,会得出不一样的的结论。那么张家就是认为判得轻了,也不能说没有道理。一条人命没了,就服刑了三年多,张家连这种念头都不能有吗?而且当张扣扣觉得太轻的时候,有谁给他做过司法说理吗?法院有人给他讲,为什么这么判吗?没有的。司法的权威不仅是靠国家强制力来实现的,更是靠以理服人、说服人心的软实力来实现的。没有说理,那么法律文书就只剩下了权力意志。

李 | 您在庭审中多次提出张扣扣可能患有创伤后应激障碍(PTSD),并向法院申请精神鉴定,但法院拒绝了。这令我非常不解。早在上世纪70年代,福柯就提出,司法权不应该为法律人所独享,而应“慎重地把犯法行为列入科学知识的对象领域”,审判需要充分参考精神病学、心理学、犯罪学等等的专业知识。这个理念也在很多国家得到了实践。法院是否有权拒绝法律领域之外的的专家意见?

邓 | 根据我国刑事诉讼法的规定,法院是有权拒绝的。法院享有裁量权,也就是说要不要鉴定,法院说了算。

李 | 如果经过鉴定,张扣扣确实患有创伤后应激障碍,可能会对判决产生什么影响?

邓 | 可能就免死了,有可能。

李 | 张扣扣案在当时引起了社会的广泛关注,张扣扣也要求直播二审过程。直播无疑是司法透明的体现,使该案得到了有效的社会监督;但同时,因为不少人同情张扣扣,这会不会给法官带来压力,甚至影响判决结果?

邓 | 这其实是个伪命题。法院本身就要有承受舆论压力的能力,除非把每个人都放在真空中,把每个人的嘴巴都封起来。司法本来就处在法律和情理、人伦和道德冲突的一线。司法就是定分止争,大家有冲突,当事人搞不定,才来找法院。所以每一个案子,理论上都处在一个利益争夺的、价值判断的风口。如果法官不能承受压力,就不能干这个活。

李 | 诚然,法院对舆论要有一定的抗压能力。但是像张扣扣案这样引起了社会关注和争议的案件,法院需不需要接受一些社情民意的考量?

邓 | 这个话题是比较复杂的,我只能跟你简单说说。这个话题是完全可以写论文、出专著的。

所谓“舆论干预司法”,我们怎么去理解?舆论干预司法在中国有没有?我认为还是有的。但我们要怎么去看待?法律界有一个观点就是,我们要拒绝舆论干预司法。但拒绝舆论干预司法的话应该约束谁?很多人搞错了,约束的应该是司法,而不是舆论。拒绝舆论干预司法并不是让舆论闭嘴,让司法回归暗箱,不让媒体报道,不让公众关注,而是说司法应当在舆论喧嚣之中保持独立思考,做出正确的判断。是这个意思。我们国家现在觉得舆论会干预司法,所以让媒体闭嘴,删帖,封号。完全搞反了。

中国真正的问题,绝对不是舆论干预司法,而是权力干预司法。有时候领导一句话,就决定了案件的走向。舆论对我们国家的司法监督并不是过多,而是不足。太多的冤假错案、腐败、司法不公,没有进入舆论场,没有得到舆论关注,导致了很多的暗箱操作,这才是真问题。

李 | 这方面我也看了一些法律界人士的看法。詹青云曾在一篇文章里写道:“无论这个制度有多么的不完美,在我们没有找到更好的制度去替代它之前,去规避更大的风险之前,我们都不应该允许自己用一时的情感,用一个案子的判断,就去考虑要放弃整个制度。更不应该,让情感,让舆论,让人人心中的正义,去介入司法。”她比较强调法律制度的权威性。而中国政法大学的罗翔教授则认为:“法律要倾听民众的声音,但是要超越民众的偏见。”您怎么看?

第二点就是,法条是死的,是永远需要人去解释的。一条法律立完了就那几句话,但每句话怎么解释?那是要靠人的,是要发挥人的主观能动性的。如果法律不需要解释的话,那法学就不能成为一门独立的学科了。因为一个高中毕业的人去看法条,每个字都认识。我们学习法律实际上就在学一件事,就是如何去解释法律。所以詹青云说的对,但是忽视了这一点。一个制度摆在那,我做出不同的解释,不代表我放弃这个制度。

你刚才说的罗翔的话,很正确,但是也有不正确的地方。“法律要倾听民众的声音,但是要超越民众的偏见。”这话说得很完美。但问题是什么?司法本身就是一种偏见。案件是三个法官判的,或者是某个领导决定的。难道说这三个法官或者领导是神仙、是天使,没有偏见?我不这么认为。

司法是人的活动,就必然包含着人的偏见。这里的“偏见”不是贬义,它是指某个特定的人的价值观,看待事物的方式,以及喜好。你比如说由我去做张扣扣案的法官,我很有可能就留他一命了。我不是说张扣扣复仇的行为是无罪的,我只是说他的行为不是必须要判死刑的。所以司法本身就是偏见,司法做不到站在上帝的视角。罗翔的说法给我感觉好像司法就完美无瑕了。

如果有高手,我想咱们可以把这个问题再做个谈话,挺有意思的(笑)。

李 | 我们刚刚已经谈到了两种“正义”,一个是程序性的司法正义,一个是舆论体现的公众正义。但正如您所说,这两种正义都是存在偏见的。我看到您在《触摸刑法温度》里写道:“在考虑对犯罪分子处以刑罚的时候, 不能简单地把案卷所反映出的情况提炼成法律术语, 而应当把每一个法律术语背后所隐藏的犯罪人都看得鲜活丰厚。或许面目可憎, 或许情有可悯,或许不幸又不争...对于每一个司法官员来说,教条地、机械地处理一个案件并不难,难的是把抽象的事实判断变成丰厚的价值判断,挖掘法律的精神,把握向善的力量。”那么您所说的“丰厚的价值判断”是希望达到什么样的正义?

邓 | 我不知道你有没有看过柏拉图的《理想国》,罗尔斯的《正义论》,包括亚里士多德的《尼各马可伦理学》?虽然说柏拉图和亚里士多德都是两千多年以前的人了,但这几本书对正义的阐释还是很有启示意义的。

所谓正义,根据罗尔斯的分析,首先是指一种制度的正义。我们讨论正义首先看的是制度,看这个制度是否公平。比如说歧视,比如说同命不同价。两个人都在交通事故上丧生了,一个城市户口,一个农村户口,结果他俩赔的就不一样。这显然不公正的,这种制度就是不公正的。

又比如说有些地方的交通限行。我曾经在上海打过一个行政诉讼,外地牌照有一个时间段是不让进内环高架的。政策的目的我们理解,是为了防止交通堵塞。但是问题是你这个做法是歧视。因为上海车牌搞摇号,很多人买不到上海本地车牌,所以上了外地牌照。但是人家同样在上海纳税啊。人家在上海就业,甚至上海户籍,就因为摇号摇不到,结果道路就对他进行限制。这就有歧视了,这个制度本身就不公正了。所以我们讨论公正的时候,首要的是看制度。

其次,在司法个案当中,一定要一案一议。一个案子怎么判才公正,是要看具体案情的。公正不是抽象的,而是具体的。也不存在绝对的正义标准,哪怕是用大数据,你也没办法算出一个正义标准。要是能算就好了,那就利用人工智能判案。好多人都在思考这个事儿了。因为人工智能没什么情绪,相对来说偏见也比较少,你把诉讼材料输进去,原告被告在庭上讲,它能自动语音识别,然后运用一些正义观念,再输出判决。但问题是做不到。

李 | 您在公众号里面写到,“这是一场悲剧,这个事件没有赢家。”“张扣扣案根据现行法律只能这么判,这是迫不得已,而非法律的积极追求。”您怎么看待死刑在现代司法的意义?

邓 | 就一点吧,法律肯定是不嗜血的。所以用法律的名义判一个人死刑,剥夺一个人生命的时候,我们一定是带着哀惋,带着痛苦。剥夺一个人的生命,决不应该带着快意。

你看章莹颖案的克里斯滕森,他被判终身监禁。该案的法官和陪审团,没有判他死刑。法官说了这么一句话:“陪审团向你显示的怜悯是他们人性的证明,而不是因为你的原因。”我觉得这句话揭露的很好。法律判人死刑不还是杀人吗?所以我说死刑不应该是法律的积极追求,只能说它是迫不得已、无奈。因为假设张扣扣案不判死刑会怎么样?有些人担心可能会形成一个示范效应。一旦开了这个先例,后续可能没法控制。所以法院还是采取了比较谨慎的、保守的判决方法,这是法院的一个考虑。

我已经做了7年检察官,6年刑辩律师。13年的司法生涯,让我非常认同贝卡利亚的这句话:刑罚的威慑力不在于它的残酷性,而在于它的必然性。死刑其实是阻止不了恶性犯罪的。

后记

张扣扣曾坦言:他不相信法律,他选择“复仇”的时候就已经知道后果了。当法律没有说服人心,仇恨没有被消除,悲剧的种子就已经被埋下。

张扣扣案带给我们的思考已经超过了案件本身。现代司法体系不应该只是机械的判决输出机器。面对“恶”,简单的是非黑即白,难的是抛开成见,去了解罪犯背后的“故事”;简单的是除之后快,难的是善后和预防,去把握“法的精神”。

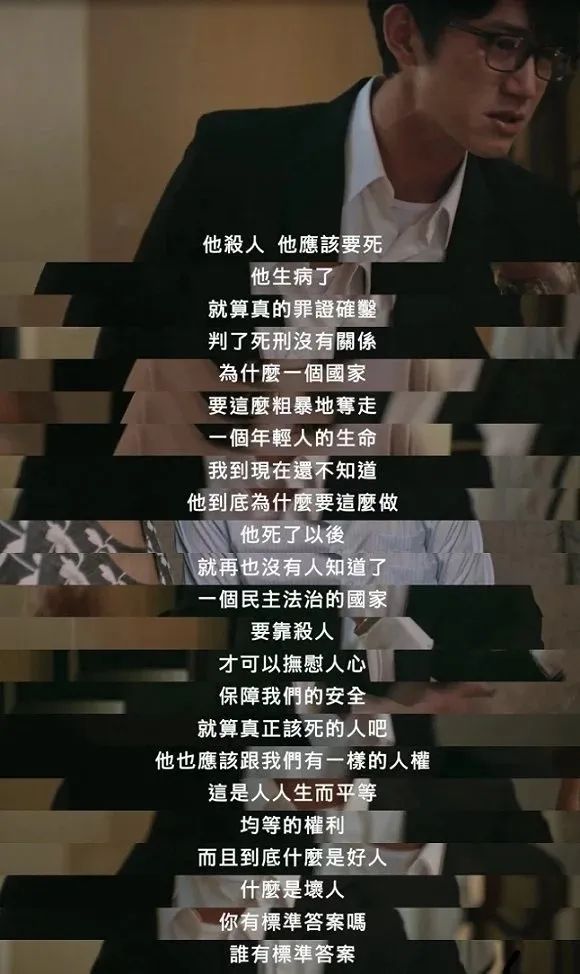

台湾电视剧《我们与恶的距离》中法扶律师王赦的一番话或许也能给我们类似的启发:“我们需要关注犯罪者的成长历程、人格发展、重大转机以及心理动机,培养个人、家庭和社会的病识感,找到源头并消灭,才能从根本上减少恶所带来的对立和愤怒。”

参考资料

张扣扣案辩护词《一叶一沙一世界》http://m.kdnet.net/content-1-13132026.html

章莹颖案,程序正义在妨碍我们惩罚“罪人”吗 | 小圆桌

https://mp.weixin.qq.com/s/Udv5DXTR45t3hRrRdHgjCQ

文 | 李文轩

图 | 邓学平 网络

原标题:《对话“张扣扣案”律师邓学平:司法偏见和制度正义 | 围炉 · CityU》