《千里江山图》作者王希孟姓氏和早卒案蠡测

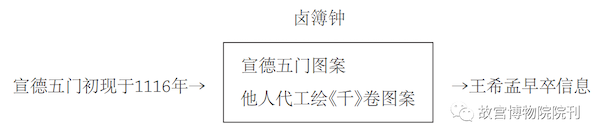

宋代山水画长卷《千里江山图》多年前在故宫博物院展出时曾引起观展热潮。那么,作者王希孟的姓氏是从哪里来的?宋荦记述王希孟“未及死,年二十余”的依据又在哪里?有关他患疾与死亡的信息又在哪里?杨新先生生前谨慎地使用了清初顾复、宋荦等提出的北宋《千里江山图》卷的作者希孟姓王并早卒的信息,这些信息均不是空穴来风。本文基于对材料的深度解读和对多个证据的逻辑分析,认为宋徽宗在蔡京题记里暗示了王希孟重疾难愈的状况,而北宋改建汴京宣德门和铸造卤簿钟的时间,旁证了王希孟的卒年在1116-1117年之间。同时,希孟姓王和他享年二十余岁的信息呈现在《千里江山图》卷外包首宋人题签上。

杨新先生在20世纪70年代末与傅熹年先生相继开展了对王希孟和《千里江山图》卷(故宫博物院藏,以下简称《千》卷)的深入研究,杨先生鉴定出该卷外包首题签“王希孟千里江山图”系清初梁清标所题,结合宋荦所记述的材料,他谨慎地认为:“宋荦是在梁清标家里看到这一卷《千里江山图》而写下上面的诗句和附注的。但梁氏、宋氏去北宋已六百余年,从何得知希孟姓王,又何知‘未几死,年二十余’,因目前我们还没有找到第三条有关希孟的生平资料,这里暂从梁、宋说法。”杨先生对王希孟姓氏和早卒的审慎论定,是当今认知王希孟和《千》卷的基本要素,但正如其在世时所言,梁、宋的说法不会是空穴来风,要找到他们接触到的材料,还需要研究。要揭开希孟姓氏的谜题,的确还需要寻找证据的证据。

北宋宰相蔡京在题记里确定《千》卷系“禁中文书库”里的“希孟”之作,宋代《百家姓》里没有“希”姓,作者一定是有姓氏的。五百多年后,清初梁清标、顾复、王济之、宋荦等异口同声地称之为“王希孟”,那么,希孟的姓氏是从哪里来的?宋荦记述王希孟“未及死,年二十余”的依据又在哪里?有关他患疾与死亡的信息又在哪里?

一 王希孟身世与沉疴考

蔡京题记是宋代唯一与王希孟有关的文字信息。他在题记里记录了徽宗对王希孟的高度赞赏,其实隐藏着王希孟沉疴在身的信息。后者是题跋通常不便于直叙的隐情。徽宗对王希孟《千》卷的评价为“上嘉之”,“谓:天下士在作之而已”。他在后一句里用典有二:一是“天下士”,一是“作之”。“天下士”典出《史记》,魏国将军新垣衍“始以先生为庸人,吾乃今日知先生为天下士也”。此“先生”系齐国贤士鲁仲连,他为了消除国家之间的战争阴霾,多次以辩才成功说和了欲战双方且不索取任何职位,所以“天下士”后特指才德非凡、舍身取义的贤良国士。“作之”也是从鲁仲连生发出来的典故,典出孔鲋《孔丛子》,魏安厘王问天下之高士,子顺曰:“世无其人也;抑可以为次,其鲁仲连乎!”王曰:“鲁仲连强作之者,非体自然也。”子顺曰:“人皆作之。作之不止,乃成君子;作之不变,习与体成;习与体成,则自然也。”这里的“作之”,指的是鲁仲连为国家所做的大事、正事。而徽宗语“天下士在作之而已”,即王希孟的“作之”也就到此为止了。在徽宗看来,创作《千》卷可谓当下的大事、正事,或许徽宗此言正暗示了王希孟大功告成却沉疴难愈,慨叹其“作之而已”。

徽宗把王希孟称作“天下士”,这是他对当朝画家绝无仅有的赞誉。这里首先透露出王希孟的家世,他出生于“士”家,即祖、父辈系读书人且有一定的地位,徽宗评价他“其性可教”,这是由士家子弟的文化修养和见识所决定的,正因如此,希孟才得到了徽宗的器重——“遂诲谕之,亲授其法”,否则,徽宗是不会如此青睐一个杂流子弟的。在王希孟就读的画学,管理者将生徒(学生)分为两类:士流和杂流(工匠、技人的后代),大多实行分开授课。根据《宋史》卷一五七《选举志三》的记载,可以找到当年“士流”(如王希孟)的“课程表”,从中探知他们的知识结构和技艺能力(见[附表])。

按照徽宗的行事方式,会当即赐予这位“天下士”一个翰林图画院的职位,这也正是在“禁中文书库”干杂差的王希孟拼命完成《千》卷的期盼所在。但是徽宗仅是给他一顶高冠,用无须以职位作酬的“天下士”来称呼他(如赐予职位,蔡京一定会作为结果写在题记里)。王希孟得到的仅仅是“嘉之”,是一些物质上的奖励和“天下士”的美称,他的名字依旧躺在“禁中文书库”的名册里。而这样对待少年新进,绝不是徽宗历来的做派。有几个事例可以说明徽宗是以地位和官职赏赐年轻画家的:邓椿《画继》卷一○记载,徽宗察看龙德宫刚完工的壁画,他对画院待诏们的画艺无一认可,“独顾壸中殿前柱廊拱眼斜枝月季花,问画者为谁?实少年新进。上喜,赐绯,褒锡甚宠,皆莫测其故”。该少年可以享受四五品官的一些待遇。王道亨曾与王希孟一样,也是画学生徒,他画唐诗“蝴蝶梦中家万里,子规枝上月三更”能“曲尽一联之景”,连绘两图皆称旨,“遂中魁选。明日进呈,徽宗奇之,擢为画学录”。画学录为管理画学日常事务的吏员。据北宋慕容彦逢《摛文堂集》卷五记载,做画学录的张晞颜曾依照御批进呈《花果三十品》,笔法颇有可取,赐官将仕郎(从九品)。而王希孟历时近半年绘成近十二米的长卷,难道还敌不过画“斜枝月季”的少年和“曲尽一联之景”的同窗,以及画《花果三十品》的吏员?这不是因为王希孟有什么过失,也不是蔡京没有促成,更不是徽宗的疏忽,此中缘由,需要结合宋代职官制度才能进一步知晓。

历代职官制度中,朝廷对罹患重病的中榜进士和候任官员均不赐予职位。马端临《文献通考》载:唐代许浑“大和六年(832)进士,为当涂、太平二令,以病免,起润州司马”。就北宋而言,这一规则尤为严苛,此类事例不胜枚举。据《宋史·职官志》云:“因事责降分司或老病不任官职之事⋯⋯子孙更不推恩⋯⋯”有的患病候任者,会主动请辞。如苏州人朱长文(1041-1098),字伯原,“举进士乙科,以病足不试吏”。综合其挚友林虑《吴部图经续记》附《〈图经续记〉后序》及其裔孙朱梦炎《朱长文事略》等材料,可知朱长文十九岁进京赴试,擢嘉祐四年乙科进士第,在候任期间坠马伤足,因此辞归故里,直到三十多年后的绍圣年间(1094-1097),才被召为太学博士,迁秘书省正字,绍圣八年(1093)为主讲《春秋》的博士。《宋史新编》载,御史检法官李公麟“以病痹致仕归”。《续资治通鉴长编》载,真宗朝“知洪州马景病,不任事,皆罢黜之”;“委提举司点检内老弱疲病、经久不任教习者,募人代之”;“熙宁八年⋯⋯初审官西院差士安监密州板桥镇,引见,上(宋神宗)察其病,不任事”。

所谓“老病”特指不治之重症,其中也包括身体残疾,北宋对此类人士入朝的限制是相当严苛的。其一是害怕传染性疾病在朝中蔓延,其二是顾及官员的形象,其三是考虑任职者的效率。从蔡京的跋文来看,王希孟的画作受到徽宗如此青睐,但徽宗却只嘉奖不任用,唯有一种可能,那就是王希孟或已身体状况不佳。回顾《千》卷的创作过程,希孟在不到半年的时间里完成了近十二米的设色长卷,在此期间,他要独自跨过整个漫长的冬季,古建筑采光有限,加上冬季的开封每天适合作设色画的光照时间仅有八个小时左右,其创作压力可想而知。长时间的独自赶工对一个十七周岁的少年来说,要消耗大量的体力和心力。无独有偶,据王中旭先生研究,六百五十年后的清宫也发生了类似的夭亡之事。由此想来,大功告成之时,王希孟已然是沉疴难愈。根据宋代“老病不任官职”的制度,王希孟能得到的仅仅是徽宗的高评嘉誉。

三年后,朝廷发生的一件事,更可为王希孟患病的结局作一注脚。

二 王希孟卒年析

王希孟的沉疴持续了多久?一座北宋卤簿钟记录了几件画作被使用的状况,其中隐藏着王希孟生命的终结点。

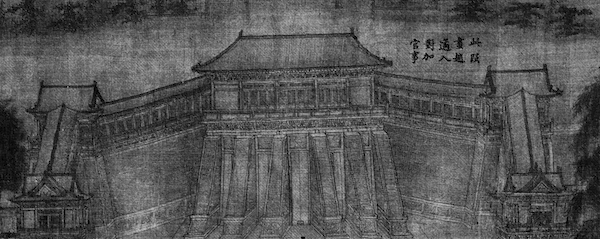

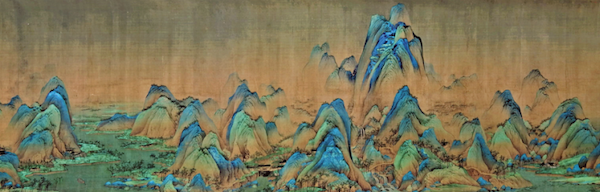

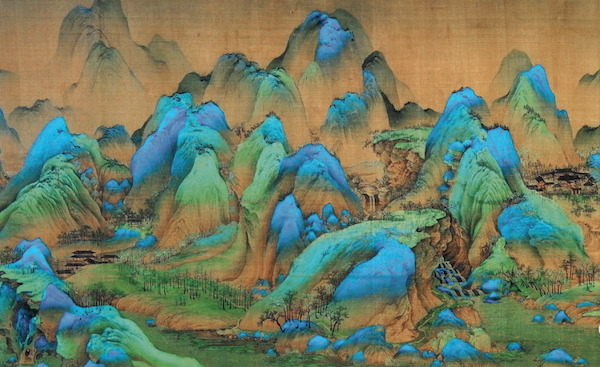

这座北宋卤簿钟长期展陈在辽宁省博物馆展厅,钟系铜质,高1.84米,口径0.81米,顶部由二龙戏珠形成钟钮,外壁极富装饰性,自上而下环绕着五层浅浮雕装饰图案带〔图一〕,第一至第三层表现的是皇帝出行时的宫廷仪仗,“卤簿钟”即得名于此;第三层铸有宣德门五门的图像,标志着卤簿钟属于宣德门所有;第四层是山水,亦被称作“千里江山图”;第五层由八个曲波段构成了钟脚,出现了方位神和诸多仙人。从规模和装饰内容来看,这座卤簿钟属于当时的“国家工程”。

中国社会科学院文学研究所扬之水女士等学者论证了北宋卤簿钟与《千》卷的联系:“王希孟《千里江山图》是宋代青绿山水之唯一,卤簿钟上如此气势的‘千里江山图’也是铜钟纹饰之唯一,两件不同材质的作品,却有诸多偶然的关联——徽宗与蔡京,政和三年(《千里江山图》隔水黄绫蔡京题识起首即云‘政和三年闰四月八日赐’)与政和八年,相关的人物以及耐人寻味的时间节点,似可以构成前后相衔接的两段历史叙事而成为画作与铜钟共同的背景,共同的政治寓意或也隐然其中。”

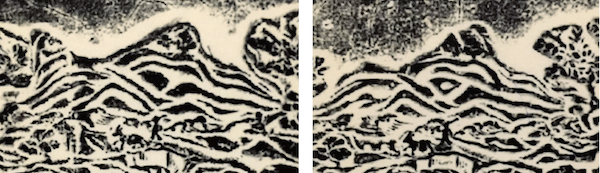

由卤簿钟上刻铸的城门可以推知它的铸造年代。据傅熹年先生考证,第三层卤簿仪仗里有一座“凹”形城楼,下有五个门道,而宋代唯一一座这种样式的城门,即是皇宫的正始之门(端门)——正德门,它改变了以往三个门道的正门格局,是蔡京于政和八年(1118)建议营造而成的,属于北宋末年的代表性建筑。这座建筑在金元之际还保留着,在元初佚名《宦迹图》卷(旧传宋赵遹《泸南平夷图》,美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏)里就画有这座城门。不仅是建筑有北宋末年的特性,图案中卤簿仪仗的样式和规矩也完全是宋代的规矩〔图二〕。

据傅熹年先生考证:宣德门在五代时期是两门,北宋初改为三门,并至少一直保持到1112年。徽宗《瑞鹤图》卷(辽宁省博物馆藏)作于政和二年,所描绘的是政和八年扩建以前的宣德门,故其下门墩上应开三个木构城门道。将宣德门改建为五门的大型工程出自蔡京的倡导,据南宋陆游记载:“蔡京本无学术,辄曰:‘天子五门,今三门,非古也’⋯⋯‘李华赋云:复道双回,凤门五开,是唐亦为五门。’京大喜,因得以藉口穷极土木之工。改门名曰太极楼。或谓太极非美名,乃复曰宣德门。”而改建宣德门需要一个施工过程,它是在哪一年开始动工的?还有查证的空间。据元代赵道一《历世真仙体道通鉴》卷五三中徽宗与永嘉(今浙江温州)道士林灵蘁在神霄宫对句的记载:“政和六年十月⋯⋯帝引百官游行曰:‘宣德五门来万国’,蔡京等沉思无以答,帝顾林曰:‘师对否?’先生应声曰:‘神霄一府总诸天。’”知政和六年(1116)太极楼已更名为宣德门,五门格局也已初现。两年后的1118年,宣德门彻底竣工。这座有五门图案的大钟,正是为纪念此次改扩建工程而造,并陈设在宣德门。按照北宋郑居中《政和五礼新仪·嘉礼》记载,每当皇后经过宣德门时,城楼上必须钟鼓齐鸣,因此铸造大钟的时间绝不会晚于宣德门竣工。

卤簿钟上的装饰带来自三幅画,其中有两幅是诞生于北宋宫廷的超长画卷,其一是北宋佚名(一作元代曾巽生临本)《大驾卤簿图书》卷(中国国家博物馆藏);其二即《千》卷。与这口卤簿钟一样,这两幅长卷都是徽宗朝“丰亨豫大”审美观的具体体现,也是蔡京极力提倡的。它们作为卤簿钟的图案,有着政治化的含义,象征着皇朝不绝、江山永固。

卤簿钟上的五条装饰带是由三个不同水平的匠师完成的,有明显的风格差异。

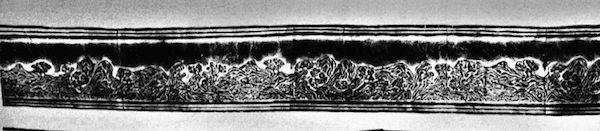

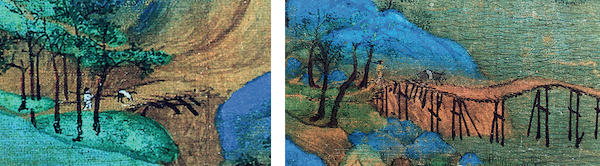

第一至第三条装饰带,风格圆浑庄重、沉凝敦厚。《大驾卤簿图书》卷的作者虽不可考,但他与这条装饰带是有关联的,其刻绘模范的艺术水平不逊于原图,保留了原图中的精粹。为了与原图人物行进的方向保持一致,画家在制作模范时以反方向刻绘,不然会铸成常识性错误。人物造型稍稍图案化了一些,布局紧凑有序、造型饱满有力〔图三〕。

第五条装饰带在钟脚上,风格毓秀巧密、灵动飞扬。这是由八个曲波段上的仙人神兽组合成的,属于道教题材。其刻绘者也应该是宫廷画家,刻铸得精致细密,丝丝入扣,仙人神兽和海浪的动感极强〔图四〕。

然而,第四条装饰带上的“千里江山”,面貌粗陋简率,构图平铺充塞,显现出与其他装饰带在造型和工艺上的巨大差异,极不协调。多位专家确信这条装饰带的布局和造型参考了《千》卷,群山绵延,循环往复,确有无尽之感。与《千》卷的构图一样,装饰带上的“千里江山”天际高旷,留出大片天空,绵延的山势与王希孟笔下的景致多有相近之处,且山山相连,近景也有一条蜿蜒小路,穿插于山谷和溪流之间,几乎贯穿全图。沿途相继刻铸有大树、挂着酒旗的酒肆、茅屋、小亭、木桥、泊舟等,点景人物中有行人赶着毛驴过桥或是荷锄的农人等。这些细节上的相同,不是没有缘由的巧合,而是卤簿钟的主持者有意为之的结果。这个人就是蔡京!宣德门的复建工程由蔡京主导,卤簿钟的制作也应由他主持,在这座钟上出现《千》卷这幅蔡京的藏品,体现了他要让该图发挥政治作用的意图〔图五〕。

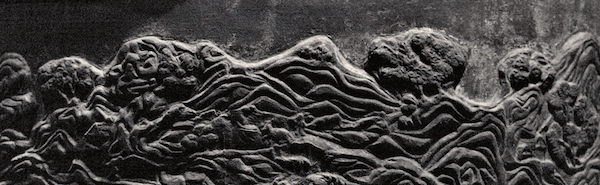

值得注意的是:在这个“千里江山”装饰带里,印证着王希孟重疴之后的信息。这条装饰带虽然受到《千》卷造型和构图的影响,但与其相比,手法粗糙、细节草率,造型概念化,显然不是王希孟亲自操刀〔图六〕。刻绘者不得原作要领,疏于理解,只能直接参考原图,如《千》卷中的农夫持鞭赶驮粮毛驴过桥的图像都是右向的,刻绘者在刻制模范时照原样摹刻,也是右向,结果翻铸出来的赶驴图像成了左向的〔图七〕。如果王希孟在世,蔡京按理会责令他主持大钟“千里江山”装饰带的绘制,其艺术效果一定要比这个精到得多,会有许多耐看的细节。装饰带上没有出现王希孟《千》卷工致精细的艺术特色,孤立地看,可以确信他没有参加卤簿钟装饰带的活计,联系蔡京题文中潜藏着他重疾的信息,在卤簿钟与宣德门一并完工的1118年之前,王希孟已经不在人世了,在刻铸期间,蔡京不得不改派他人以《千》卷为参考样本,草草完成卤簿钟“千里江山”装饰带的差事,露怯甚多。

那么,王希孟“年二十余”故亡的信息会记录在哪里呢?

三 《千》卷外包首宋签会留下什么

如杨新先生所言,《千》卷为“清初梁清标所得,他自题了外签⋯⋯”现今《千》卷的外包首题签是梁清标用行楷题写的“王希孟千里江山图”〔图八〕,自此,王希孟才开始姓“王”了。梁清标与希孟相距五百多年,又是如何得知希孟姓“王”的呢?恐怕除了《千》卷外包首上的宋人原签之外,难有其他文献来源。

外包首题签是历史形成的。以古今书画装裱的基本程序和样式而论,《千》卷第一次装裱后必定是要粘贴题签的,题签至少有两处,位于画幅之前的里题签和位于外包首上的外题签。在外包首上书写作者名与作品名起自东晋,这是因为书画在当时已经成为收藏的艺术品,为方便存取和检视书画,形成了相对统一的题签规范。古代绘画特别是五代以前的画作本幅上多不署名款,而是由内签和外包首题签标明作者。如五代卫贤《高士图》卷无作者名款,全有赖于卷首徽宗的题签“卫贤高士图”,另附小注:“梁伯鸾”,点出该图出自卫贤之手,所绘系汉代隐士梁鸿、孟光举案齐眉的故事。外包首题签的尺码要略大于内签,提供的信息首先必须有时代、作者、品名,其题签的下半段往往会附上一到两行小字,涉及与作者或藏家有关的重要事宜,作为补注信息。这是古今藏家经常使用的记录形式。如清宫旧藏明代唐寅《西山草堂图》卷(大英博物馆藏)的包首上有一行小楷题签:“唐寅西山草堂图。赐南书房供奉户部侍郎臣于敏中”,是藏家于敏中关于此图出宫前后的去向记录〔图九〕。可见这种传统直至明清仍有延续。笔者推定,宋荦极可能在宋代原始题签的补注中得知王希孟的死讯,这个补注往往会出现在外包首题签的下半段。

外包首题签的用途主要是提供查阅和著录。古代书画的画套、画盒等包装物的签条内容以及账记名目等,均以原物的外包首题签为准,以便于统一。画幅内的题签常会省去朝代和作者姓名,而外包首题签必须完整,这往往是古代书画著录书获取信息的直接材料。如在现存最早的古画著录书——唐代裴孝源的《贞观公私画史》中,作者将著录的作品归于某名家之下,当时画家均不在画幅上署名,显然,裴孝源是从外包首题签上得知其作者名的。收藏家在题签和著录上标明的画家姓名,均是全称,中小名头的书画家更是如此,绝不舍其姓氏。唐代张彦远《历代名画记》、北宋《宣和画谱》均如此,米芾《画史·目录》更是如此:“晋画:顾恺之维摩天女⋯⋯戴逵观音⋯⋯隋画:展子虔朔方行⋯⋯唐画:阎立本唐太宗步辇图⋯⋯”等等,此种规矩,千年不变,直到清代的《石渠宝笈》都是如此。

《千》卷在南宋高宗朝重裱过,之后到清初没有再被修裱的情况,原外包首题签必定是宋签。在宋签上,有作者、画名,其下必然预留一大段,其上可写两行小字,王希孟亡故的信息自然会由藏品的主人蔡京在此补注。但外签长期暴露和被触碰,最容易受损。古人若无法修复这类损坏严重的外签,往往一裁了之,内签也是如此,张择端《清明上河图》卷的题签也是被明末裱匠裁掉的。因此,迄今为止,极少看到元以前的外包首题签。笔者以为,北宋宫廷裱作里的装裱师绝不会置千年装裱之规于不顾,取消了《千》卷的外包首题签。而梁清标之所以没有保留下外签,一定是因为它已经相当残破了,乃至于无法修复。梁清标是很注意保留这些信息的,如经他收藏的陆机《平复帖》,依旧保留徽宗题写的“晋陆机平复帖”签条,其上还钤有徽宗的“双龙小印”和“宣”“和”朱文连珠印,证实这是内签〔图十〕,而不是从外包首移进来的外签,陆机《平复帖》的外包首宋签肯定是因破损不可修复被遗弃了。

既然《千》卷外包首有宋签,总会被后人见到,上面写了些什么?

四 谁看到了宋裱的《千》卷?

今人所知的希孟姓氏和死讯来自清初收藏家留下的信息,而这些信息都指向一个共同的源头,那就是《千》卷的外包首宋签。

第一条信息来自梁清标在《千》卷重裱后题写的外签。梁清标曾是《千》卷的主人,他曾将大批私藏书画重新装裱,希孟姓王的信息直接来自五百年后梁清标(1620-1691)在外包首以行楷书写的八字题签:“王希孟千里江山图”,希孟自此开始姓“王”了。清初数人皆认为希孟姓王、“未几死,年二十余”,这些信息极可能来自《千》卷旧裱外包首题签。

以下的第二、三条信息不仅涉及希孟的姓氏,而且关乎他的生死。

第二条信息是明末遗民、书画鉴藏家顾复转述的内容。顾复《平生壮观》记载:

曩与王济之评论徽庙绘事,落笔若有经年累月之工,岂万机清暇所能办。济之曰:“是时有王希孟者,日夕奉侍道君左右,道君指示以笔墨畦径,希孟之画遂超越矩度,而秀出天表。曾作青绿山水一卷,脱尽工人俗习。蔡元长长跋备载其知遇之隆。今在真定相国所。”

顾复通过画商王济之得知梁清标府上藏着一卷青绿山水,是一个叫王希孟的北宋人画的,后面有蔡京的题文。王济之(一作际之),乃都门(北京)人,活动于明末清初,经营古董买卖,也擅长装裱,在鉴识上有“都门王济之,江南顾维岳”之称,他常为梁清标掌眼,明末清初吴其贞《书画记》卷四里有记述,王济之与梁清标关系相当近,应该是见过《千》卷的。

第三条信息来自清初宋荦的记录。宋荦与梁清标有师友之交,他完全有可能见过《千》卷在梁氏重裱之前的宋裱状态。宋荦将他所见记载在《西陂类稿·论画绝句》里:“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。进得一图身便死,空教肠断太师京。”然后附上小注:“希孟天资高妙,得徽宗秘传,经年作设色山水一卷进御。未几死,年二十余。其遗迹只此耳。徽宗以赐蔡京。京跋云:希孟亲得上笔法,故其画之佳如此,天下事岂不在乎上之作之哉!今希孟已死,上以兹卷赐太师,臣京展阅深为悼惜云。”宋荦提到王希孟“未几死,年二十余”的信息很可能也是来自于《千》卷外包首宋签上的小字注释,里面含有对王希孟的感叹和悼念。宋荦对蔡京题文有误记,从宋荦的语句来看,他是凭记忆将蔡京题文的内容写成诗,很可能将外签注释上悼王希孟早卒之事和蔡京题记上的赞美内容混淆了。这可以进一步推定外签上的内容极可能是藏品主人蔡京留下的,这才有可能使宋荦将外签上的注释与卷尾的题记内容相混。

据吕晓女士考证,顾复《平生壮观》的成书年代不晚于1692年;谢巍先生则在《中国画学著作考录》考证出宋荦的《论画绝句》当撰于康熙三十二年至三十三年(1693-1694)之间,李夏恩先生考定撰于1694年,前后差一年。梁清标卒于1691年,《平生壮观》和《论画绝句》分别作于梁清标死后两年或三四年。宋荦曾被康熙皇帝赐予“清廉为天下巡抚第一”的荣冠,他不会瞎编,更不会给死去多年的梁清标“背书”。由此对前人留下的文献,不要轻易否定,要像杨新先生那样——辩证分析、谨慎使用、留有余地。

五 结语

综上所述,可以梳理出王希孟早卒与卤簿钟、宣德门的逻辑关系:

嗟斯人已去,叹悬案无尽;仰前辈功业,俯后学有进。故宫博物院的古代书画藏品在重重迷雾中深藏着无穷的历史文化信息,需要数代学人持之以恒地进行廓清,方能见到一隅晴空。就《千》卷而言,是否还有关于王希孟的间接信息和材料?他的青绿山水对后世的影响如何?这些问题,均有待于后续者继续探究。

[附表] 画学士流王希孟的“课程表”