林鹄:曾静何许人也

原创 林鹄 读书杂志

编者按

清雍正六年(一七二八),因为湖南生员曾静反清的图谋败露,招致吕留良被剖棺戮尸、吕氏族人弟子被斩首流放的清代最惨烈文字狱事件。对于这一事关夷夏之辨的清史奇案,后人关注的焦点一般集中在雍正帝身上,研究他的统御之术,本文则把目光投向引爆整个事件的曾静:他是个什么样的人,他为什么要反清,他在历史上最终扮演了什么角色?视角的转换让此事看起来更加荒唐、离奇,让我们读到一个完全不可思议的故事。

曾静何许人也

文 | 林鹄

(《读书》2020年5期新刊)

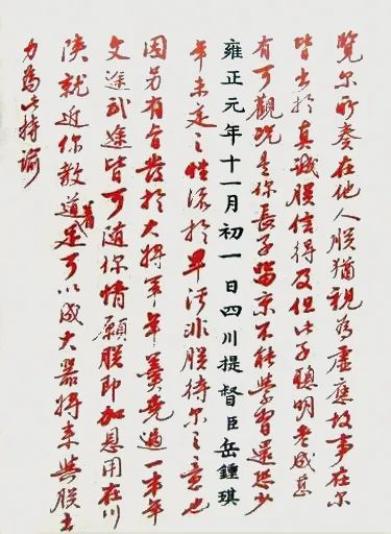

雍正年间的曾静案,震惊朝野。湖南一个穷困潦倒的秀才,居然派遣门徒远赴西安,联络素不相识的川陕总督岳钟琪,邀其举兵反清。在当时人看来,这绝对匪夷所思。在给雍正的密折中,岳钟琪称之为“此等奇幻之事”。而雍正帝本人看过曾静等人的供词后,朱批:“览逆犯之供单,更属可笑人也。”还很幽默地在宠臣鄂尔泰密折的批语中说:“遇此怪物,自有一番奇料理,卿可听之。”

曾静到底是个什么样的“怪物”?他到底怀有什么样的政治抱负?

造反不是儿戏,总得有一定的人力、物力基础。曾静的同道,只是手下两三个学生。承担联络岳钟琪的关键任务的张熙,跋涉千里的盘缠竟然是他本人在曾静蛊惑下,“当了屋和塘”才勉强凑的。

曾静在湖南的穷乡僻壤,听说岳钟琪是岳飞的后人,因功高受到皇帝的猜忌,觉得是个机会。他也不想想,即便道听途说句句是实,即便岳钟琪真有心谋反,他干吗要听一个山野村夫的摆布?

当然,曾静也意识到,传闻可能不确,行前告诫张熙,到西安后如果岳钟琪并无与朝廷剑拔弩张的状况,就不必执行任务了。被捕后,张熙招供,他抵达陕西后,已经发现传闻不实,本来不准备行动了,“后思万里远来,不可虚返”,决定冒险一试。要知道,这可是造反!仅仅因为大老远来了,不能空手回去,就动员别人起兵叛乱?这恐怕得算天字第一号“无知者无畏”了吧?

于是,雍正六年(一七二八)九月二十六日,张熙当街拦下了岳钟琪的车子,在众目睽睽下递上了这封劝人谋反的书信,岳氏当即将张熙扣留。

张熙还算条汉子。在总督衙门,岳钟琪与陕西巡抚西琳亲自审讯,用夹棍拷问,他坚不吐实。岳氏等怕用刑过度“重刑致毙”,只好暂时罢手。

但质朴的张熙很快着了道儿。没过几天,岳钟琪改变策略,派人假扮仆役,与张熙套近乎,宣称之前上刑只是考验,现在考验合格,可以敞开胸怀了。于是岳氏与张熙对天盟誓,骗出了实情。

张熙啊张熙,头天岳钟琪已凶相毕露,他居然还能被甘言蒙骗,只能说山野小民没见过世面。这就是曾静手下最得力的干将。强将手下无弱兵。有这样的学生,其老师可想而知。这真的是在严肃地造反吗?

说穿了,答案很简单。和张熙一样,曾静也根本没见过世面,所以才会荒唐地去策反素不相识的朝廷大员。但他哪来的豹子胆,居然要造反?

曾静有部书稿,叫《知新录》。书中提到,天地出现异象,“五星聚,黄河清”,预示着世道将大变,正是召唤英雄之时。而曾静这只井底之蛙,自视有经天纬地之才,“在今日似恰逢其会”。他至少从三个迹象判断,清朝将亡。

首先即上述异象,加上曾静居住的湖南永兴县在雍正四、五两年因水灾导致粮食大幅减产,社会动荡。甚至雍正通宝在曾静看来也暗藏玄机。古代铜钱是用铜、铅搭配铸成,铜的比例越高,钱越美观,其上文字越清楚,但铜本身的价值可能会超过铜钱面值,就会有不法分子销毁铜钱,铸造铜器以牟利。康熙时代,铜六铅四,就带来了这样的问题。所以雍正即位后,改变比例,铜铅一比一铸造,使奸民无利可图。但造成的后果是,雍正通宝上的文字远不如康熙通宝清楚。对此,山野村夫当然不懂,于是就有谣言,“以为如今新皇帝因铸钱不成,杀了几多铸匠”。凡此种种,让迷信的曾静以为,是上天昭告清朝将亡的信号。

其次,康熙末年,诸子争夺皇位,演出了一幕手足相残的惨剧。城府极深的胤禛即位后,对兄弟痛下毒手,从而引发了关于其得位不正、劣迹斑斑的种种传闻。尤其是他将竞争对手的仆从流放南方偏远地带,这些政治斗争的失败者在从京城到南方的漫长行程中,一路散播种种攻击胤禛的言论。按照曾静的总结,传闻列举了胤禛谋杀康熙、逼死母亲、杀害兄长的种种罪状,又称胤禛贪财、酗酒、好色,诛杀忠良,信用小人,等等。总之,国之将亡,暴君当道,在曾静看来,清朝的日子不长了。

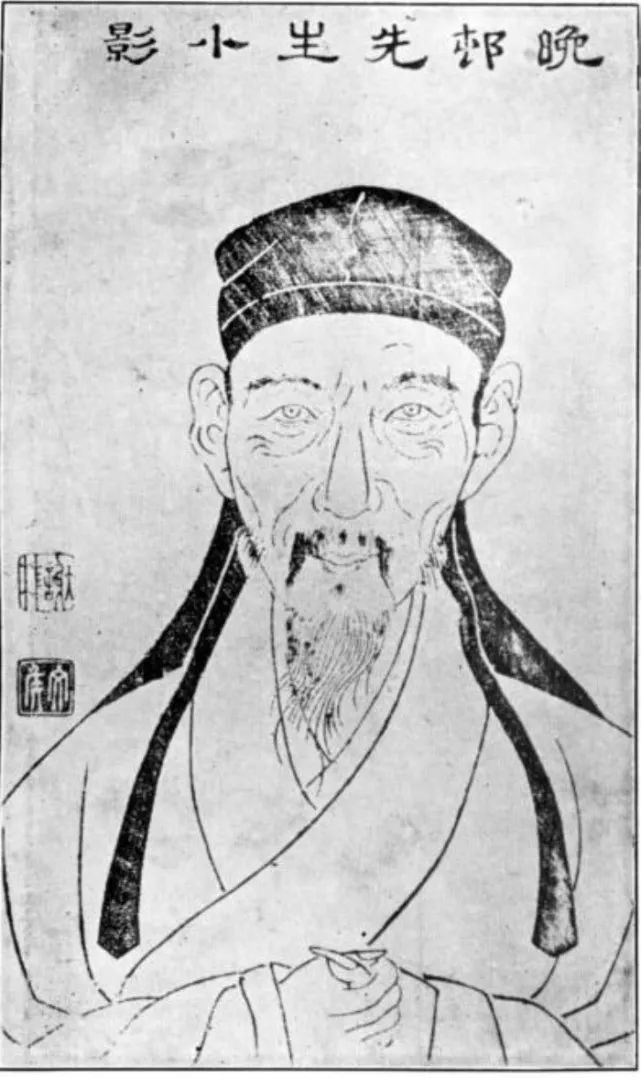

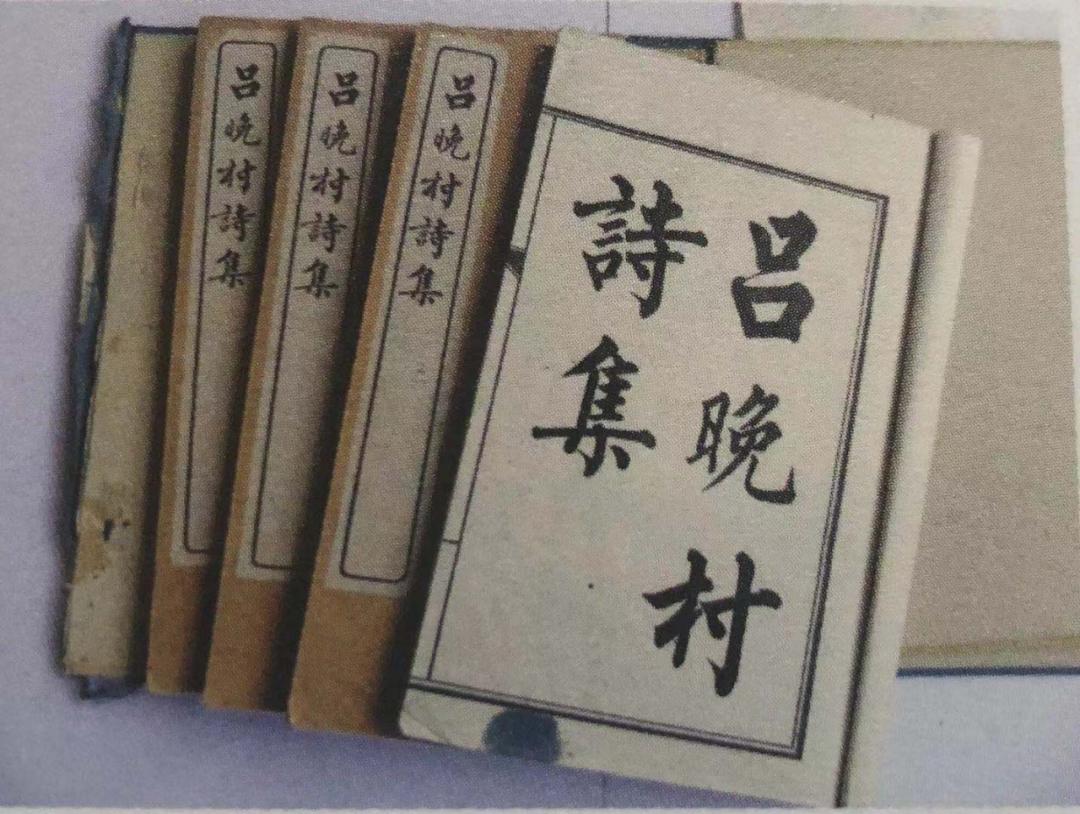

其三,最诡异的是,曾静突然间明白了多年熟读的“四书五经”中华夷之辨的道理。这就牵涉了吕留良。吕氏生于明末崇祯二年(一六二九),官宦世家,易代之际随兄长阖门抗清,兵败后隐居行医。顺治十年(一六五三)一度参加科举,中秀才,一失足成千古恨(吕氏自称“失脚”)。后来他追悔莫及,频频自责,为拒绝清廷征召,不惜以削发为僧相抗拒。入清以后,为生计所迫,吕留良成了评点、出版八股文选的名家,在社会上影响极大。原本一心想通过科举出人头地的曾静,很自然地就成了吕留良的粉丝。

不过,直到雍正五年(一七二七),吕氏的八股文评点中隐含的华夷之辨观念,并未在曾静的心中留下什么印象。雍正三年,因为湖南地少人多,曾静一度欲迁居四川,并曾付诸实施。是年七月末,这位此前“从未出门,只因考试到过郴州”的秀才,终于在远赴四川的途中,首先抵达了长沙。这是他生平第一遭到省城,“因到长沙城中走一回”。没想到在长沙城中“竟看见有一告示,上说五星联珠、日月合璧(是年二月初二之天象)的话”,曾静大喜,认为这是太平盛世行将到来的吉兆。他自信满满,既然太平盛世要来,自己这样的旷世才子必定要受重用,那还辛辛苦苦去四川干吗?在家等着不就行了?于是调转马头,曾静回家了。

但在家待了两年,守株而不见兔,加之永兴“这两年的收成不好,接年水荒,米贵,谷贵,百姓艰难,逃荒避水的多”,于是曾静开始怀疑,雍正三年的“五星联珠、日月合璧”并非为本朝而现,相反,是改朝换代的迹象。而最后让曾静确信清朝要亡的,是吕留良的两首诗。

雍正五年,因为僻处穷乡,无书可读,他派学生张熙去各地求购“四书五经”之《大全》(明代将“四书五经”的历代重要注解汇编在一起的书),以及《朱子语类》《朱子文集》等。因为吕留良是曾静衷心崇拜的科举名家,且吕氏父子是当时非常有名的出版商,所以张熙到浙江后,专门到吕家访书,无意中买了一本吕留良的诗集。

张熙浙江之行,绝非受《春秋》大义感召,去吕府朝圣,原本只是为了举业而已。但他无意中购得的这部吕氏诗稿,其中《钱墓松歌》及《题如此江山图》两首给了曾静极大的触动,“始而怪,既而疑,继乃信”。

所幸今天我们还能读到这两首诗,可以推测曾静何以有如此反应。《如此江山图》本是南宋遗民感慨故国沦丧的画作,吊诡的是,元朝灭亡后,有汉族文人在此画上题诗作序,抒发对元朝的故国之思。吕留良对此颇为愤慨,立意要澄清华夷之辨,《题如此江山图》原诗甚长,关键在其中两句:“不特元亡不足悲,宋亡之恨亦雪矣。”要之,吕留良否认元政权之合法性。

钱墓乃明代海盐钱氏家族墓地,墓地上有两株数百年的老松树。吕留良在《钱墓松歌》中,认定一株种于南宋末年(称为“紫云”),一株种于明朝初年(称为“万苍”):“紫云宋松围一丈,万苍明松八尺余。……紫云未必五百寿,固当系之在德祐。万苍不止三百多,只合题名洪武后。其中虽有数十年,天荒地塌非人间。……除却戌(犬)年与未(羊)月,宋松明松正相接。”对元朝的否定更为直白。

在今天看来,这两首诗无非是明遗民的老生常谈,但对僻处荒村、除举业外恐怕没读过几本书的曾静,却实实在在是振聋发聩。德祐乃宋恭帝年号(一二七五至一二七六),洪武元年为一三六八年,相隔九十余年。而顺治元年为一六四四年,雍正五年乃一七二七年,相距八十余年。至此,在天象、传闻的警示下,两首诗让曾夫子恍然大悟,原来清朝就是熟读的《春秋》所谓“攘夷”之“夷”!也正是在天象、传闻、《春秋》与元朝的短命历史这四重证据下,曾静坚信,清朝要亡了。所谓华夷之辨,对他而言,代表的并非被野蛮统治的悲愤,恰恰相反,预示着新时代即将来临。曾静进一步相信,他就是上天选中的那个人。

《知新录》中有这样一段话:“《孟子》曰:‘无父无君,是禽兽也。’……如今八十余年没有君,不得不历域中,寻出个聪明睿智人出来做主。”曾静的确反清,不承认清朝的统治,但需特别注意的是,他同时否认南明政权,认为崇祯死后天下就陷入了无君的状态。他要踏遍天下,“寻出个聪明睿智人出来做主”,表明他根本不承认明朝有复兴的合法性。换句话说,他反清,但不复明。那么,一个根本问题就浮现了:曾静心目中的君王是谁?

被捕后,曾静供称,受吕留良蛊惑,“不辞辛苦,不计利害,思想遍历域中,寻出个聪明睿智、能尽其性的人来做主”,“非是当时心下另藏有别样不好意思”。这里,曾静展现出了愚昧农民的狡诈,但恰恰暴露了自己。他竭力想撇清的是,自己并无非分之想(此即所谓“别样不好意思”),只是“不辞辛苦,不计利害”,要为苍生寻找真命天子。问题是,他寻过吗?

《知新录》又云:“皇帝合该是吾学中儒者做,不该把世路上英雄做。……春秋时皇帝该孔子做;战国时皇帝该孟子做;秦以后皇帝该程、朱做;明末皇帝该吕子做。今都被豪强占据去了。”孔孟程朱该做皇帝,这样的想法不奇怪。但说吕留良该做皇帝,就有些诡异,让人难以理解。如果明末皇帝该吕留良做,那当今皇帝呢?

答案就在《知新录》中:“敬卿(张熙)、景叔(曾氏另一门徒廖易)语言文字推崇过量,把某看作莫大的人物,心心念念望世变事革,想某乘运起来复三代。……‘仰观三代,天亶聪明,乾之九五,圣位莫乘’,此等语在某分上固不敢当。只是他也不是一时躁率轻妄,信口说大话,抬高师长,确是他心中所见,实实如是。”

这是地地道道、铁案如山的皇帝梦!曾静借学生之口,把自己想象成三代圣王的转世灵童。“天亶聪明”“乾之九五”云云,都是经书中描绘帝王的言辞。这么大的帽子,曾静多少有些羞涩,不好意思直接认领,“在某分上固不敢当”,假作谦卑。毕竟,儒家传统中圣王没有不谦恭的。但这位没见过世面的井底之蛙,又随即害怕这一点点忸怩作态的谦卑会引起误解,忙不迭澄清,弟子们绝不是在吹捧老师,而是“心中所见,实实如是”。按捺不住的狂妄背后,是可怕的贪婪与愚昧。

在审讯时,曾静这样辩解:“张熙、廖易病狂丧心,猥以此等语推尊弥天重犯,何异弥天重犯盲睛瞎眼,以千古宗人推尊吕留良!”并摇尾乞怜:“皇上圣明天纵,天地包容,万万叩首,惟冀哀之、怜之,矜恤其无知而已,更有何说分解得?”

此可谓一语道破天机,尊吕(乃至尊孔、尊孟、尊程朱)正是为了尊己!只是,曾门哼、哈二将欲尊曾静为帝,是受了曾静本人的蛊惑。曾静欲尊吕氏为帝,与吕氏有何干系!

吕家后人及门生,与这幕荒诞剧并没有瓜葛。如上所述,张熙赴浙本为举业,曾静萌生邪念,是在他带回吕留良的诗稿之后。张熙赴浙时,并无所谓逆谋,吕氏后人与门生当然无从知晓。各方供词可以证明这点。

但在雍正的循循善诱下,曾静把责任全推到吕留良身上,咬牙切齿地咒骂:“今日若不恭逢皇上圣德合天,洞悉致罪之有由,悯念陷罪之无知,弥天重犯之磔尸碎骨,灭门赤族,俱因吕留良之逆凶毒祸之所致也。今日使吕留良而在,弥天重犯当食其肉而寝其皮,岂但忿恨而已。”

人为刀俎,我为鱼肉,这样的忏悔,或许是违心的,甚而是官方拟定的。但这改变不了一个基本事实:曾静毫无气节可言。

曾夫子真懂华夷之辨吗?他在哪里表现出了对儒家思想的深刻体认与士人气节?几个手无寸铁的山野村夫,居然信心满满,要说动高官谋反,这不是知其不可而为之;不是自分必死,宁愿以卵击石,也不愿苟活在污浊的人世;不是义愤下要为理想献身,用鲜血谱写一曲正气歌;而是要乘机巧取天道循环下华夷之辨的果实!

曾静只是个无知无识又无耻,猪油蒙了心的狂妄小人!

胤禛何等精明,曾静是个什么货色,他一清二楚。认真对待这样的政治犯,岂非也成了荒诞剧中的一角?胤禛的高明在于,假戏真做,将荒诞剧演成了杀伤力十足的正剧。

他赦免了曾静、张熙,这不算“奇料理”。

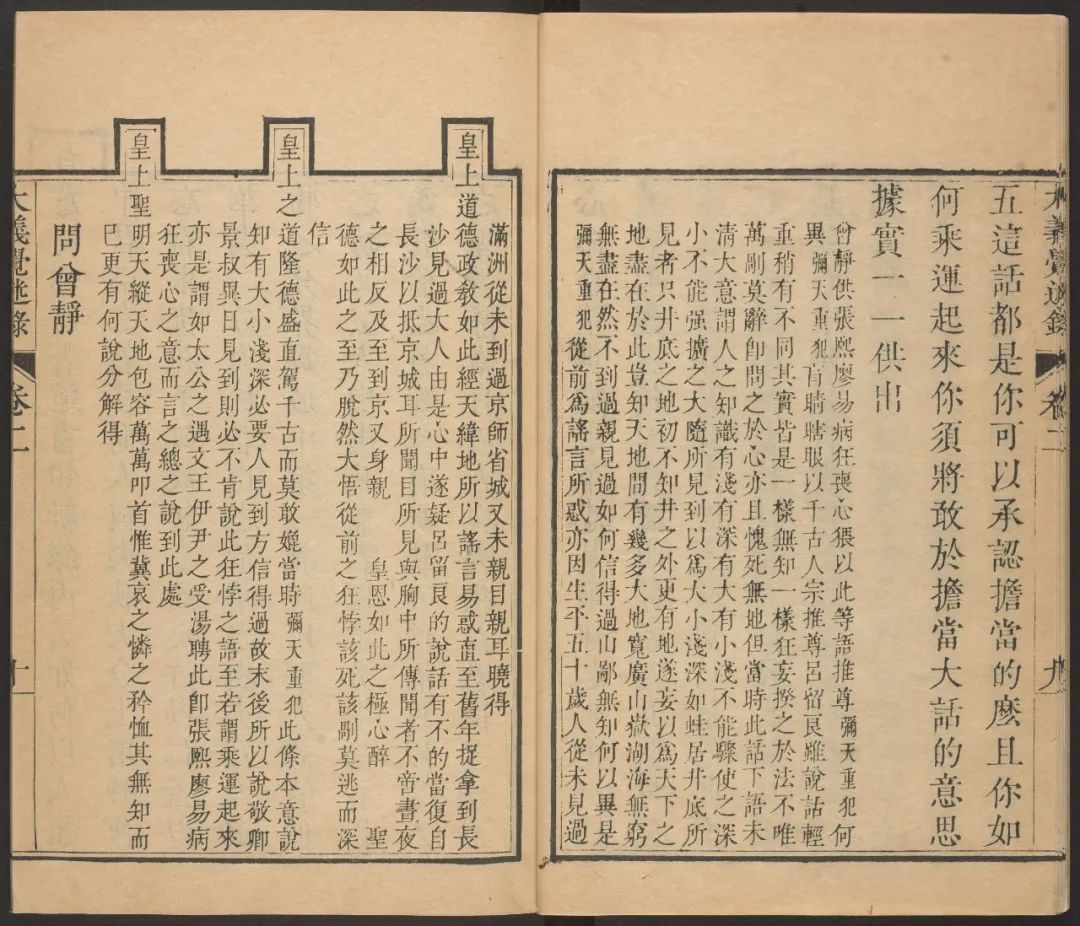

真正的奇,是将为此案发布的数道冗长谕旨、筛选过的历次审判记录与曾静的忏悔录《归仁说》合编成册,题为《大义觉迷录》,颁行全国(连当时的偏远地区台湾都领到了近万册),组织全国官民定期学习,移风易俗。而曾静、张熙被派到地方巡讲,用改造获得新生的亲身经历,向国人诉说大清王朝的圣德。

真正的奇,是吕留良被鞭尸,吕氏后人、门生惨遭屠戮,家人流放宁古塔为奴。这,是为了制服在清廷眼中,始终没有心悦诚服接受清朝统治的江南士子。

* 文中图片未注明来源者均由作者提供

文章版权由《读书》杂志所有