雅克·里维特:秘密与法则

原创 深焦DeepFocus 深焦DeepFocus

每日推送播客独立于正文内容

1938年3月1日-2016年1月29日

法国电影导演、影评人

法国新浪潮运动成员

《电影手册》主编

1998年9月30日和1999年1月6日,伊莲娜·芙拉帕(Hélène Frappat)分两次对里维特进行了一个长访谈,经过里维特的校阅和润色,发表于《电影信札》(La Lettre du cinéma)10号(1999年夏)和11号刊(1999年秋)。

这是一次绝无仅有的访谈,因为或是出于偶然,这里并不谈论里维特的作品,而是终其一生不停萦绕在他脑海中的问题:什么是电影?这个需要一步一个脚印探索的近乎苏格拉底式的问题,通往了他给《电影手册》撰写批评的核心概念。以下是这次采访的主要内容。在此衷心感谢伊莲娜·芙拉帕和《电影信札》。

——Stéphane Delorme(《电影手册》主编)

本文原刊载在《电影手册》2016年3月第720期

翻译 | 周婉璐(巴黎)

校对 | Peter Cat(巴黎)

曹柳莺(上海)

朱马查(巴黎)

编辑 | 谢喆(长沙)

影评人:Hélène Frappat,以下简称HF

受访者:Jacques Rivette,以下简称JR

Part 1

HF:正如塞尔日·达内(Serge Daney)所说,在您感兴趣的诸多事情中有一件是拍摄“拍摄工作本身”。

JR:是的,是的,是的,最终……也只能是去尝试。这个拍摄的观念。因为要真的拍摄它,我想这几乎是不可能的。

HF:为拍摄“拍摄工作”这个观念而工作……

JR:是的。这和电影其实是电影的历史的说法不谋而合。可以说这是个重言式,但我认为不止于此……或者说在这种重言式中存在某种真理。四十五年后,我希望重申我之前关于霍克斯(Hawks)那篇旧文开头和结尾的话,“是者,是”(ce qui est, est),但第二个“是”和之前第一个含义并不相同!

所以拍摄“拍摄工作”的工作并不是一个纯粹的重言式,与此同时我认为不应逃避重言式。比如重言式需要有前提的声明,就像只有这些电影才是电影。这意味着很多,那些使电影成为电影的是:存在于时空之中,在大银幕上,在我们眼前的某些事物,也同时要考虑它们是光学和化学手段印刷、感光的胶片。光本身并不具备魔力,但它也是拍摄工作的一部分,有这样一些工作人员,他们职责恰恰就是操作灯光。

HF:在场面调度这一概念中,同时有您在评霍克斯文章中所说这个显而易见的观点,和为了得出这个观点所作出的迂回?

JR:对,在电影里,有一种基于摄影机的迂回,即使出发点是最简单的机器,比如令人赞叹的卢米埃尔活动摄影机,有点夸张说这几乎就是个可以拿在手心里的小木盒,依然已经是一台机器,更不用说当今比30年前精妙得多的摄影,就像现在的胶片远比卢米埃尔时代的胶片精致。但因为有了卢米埃尔的胶片,摄影过程介入到肉眼所见和银幕世界之间:也正是在这个过程中有一项工作我们不得不称其为“魔术”……

当我想重申“电影就是电影”时,也是为了回应那些即可从左翼又可从右翼解读的评论,因为这常常和历史相关,很可能也关于角色,偶尔关乎演员,但不常见。但当我们说这是一部电影时,也就是说有些东西应该具有一种电影的真理,就如同塞尚所说的绘画的真理,也就是一个物质性的真理,那些展现在屏幕上的就如同画作应该挂在墙上,画在帆布上一样,而这就是那些很少再被提及的问题。我承认这很难用语言表达,更接近于直觉……有一种感情或许存在或许不存在,这种感情太过于任意,很难尝试着去证明它,有时我们会想说“就是这样啊”,就好像阿兰先生(译者注:Alain,法国著名哲学家、美学家)的方法,比如当他评论他欣赏的作品,他会使用例子而拒绝去论证和辩驳,“你瞧,这里就是这个样子,而那边就是那个样子,你要么同意,要么就不同意”。这里的核心就在于表达观点就要像作品一样,直截了当地拿起或放下。 我觉得这是霍克斯美学的核心,也是福特和戴米尔美学的核心……

HF:就如同您通过《秘密防御》找回了霍克斯的感觉?

JR:希望在此期间他还没从我视线中完全消失!……霍克斯是我的电影《圣女贞德》为数不多的参考之一,很快我们就把它当作“范本”,剧情建构,对话基调,人物关系,广义上的西部片,也就是说霍克斯和福特,当然还加上一些罗西里尼。这就是我们的参考。最初我们同样选择了雷诺阿,但在这个过程中雷诺阿逐渐退出,留下的就是霍克斯与福特的西部片,和罗西里尼。

HF:在《圣女贞德:战争篇》开头,摄影机对准贞德延着城墙推移,接下来全景镜头中我们看到一个城墙环绕着的开场:这难道不是《搜索者》!

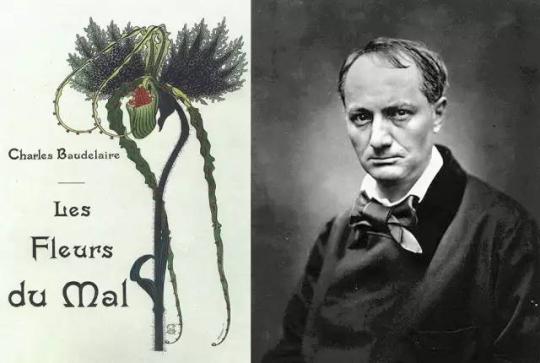

JR:我同意不管怎样这都是个西部片的镜头,而且这个时候她也正望向“西部”……现在,谁能说有这样的电影,就不能有另一种电影呢?我引用阿兰,但说到底我最主要的另一个参考是我少年时在鲁昂独自发现的包兰(我经常谈论那些我经常阅读,也很了解的作者们,阿兰的书是侯麦推荐我读的)。包兰(译者注:Jean Paulhan,让·包兰,法国文学家、批评家和出版人)有几部作品整本谈的都是这个问题,虽不直接涉及电影但殊途同归。在这个问题上关于包兰最主要的书籍是《给评论家的简短序言》(Petite préface à toute critique),在书中他提出了一个问题但并没有给出答案:凭什么我们谈论某些作品,认为他们重要,而对于另一些作品来说,它们也许有着不错的质量,但我们认为它微不足道?我们总是优先那些先出现的。而后我们就随心所欲做出各种评论,但为什么我们谈论的是这些而不是那些?为什么尽管人们说一部作品是“糟糕的、骇人听闻的”,但依然对其给予重视,而对身边其他作品漠不关心?是什么使一幅画,一本书,一支曲子,或者一部电影真正存在?是否有作为绘画,作为小说,作为诗歌,作为交响乐,作为电影的一种存在?这就是最基本的问题,这也是所有人逃避的问题。为什么在波德莱尔的时代,他立即毋庸置疑地成为人们的对立面,而不是其他作家?这种现象自19世纪起就极为显著,那也是冲突观念愈演愈烈之时:重要的作品都是有争议的作品,这点在之前就已得到了证实:比如当我们读塞维涅夫人关于拉辛的作品时便有着激烈的争议;对于高乃依来说则是熙德……我并不是说一本书面世时引发的争议是评判其"存在感"的唯一标准,但至少是标准之一:一般来说那些一上来就受到广泛欢迎的作品十年后再也无人问津。但同时如果我们刻意试图制造争端,便更大错特错……波德莱尔和福楼拜是最早经历这种遭遇的一批人,因此也最强烈地感到被误读。

HF:但电影是否有同样的地位?电影评论经常存在的问题之一是,我们并不十分清楚到底要表达的是什么。评论常常并不真的针对电影,而是针对文学创作……

JR:当然如此!这就是为什么我经常重复:您的作品是否有拍成电影的潜质?

HF:评判电影的标准是否有别于传统?

JR:是的,我相信如此。

HF:我们还回到“场面调度”的问题上?

JR:当我们说到“场面调度”时,便已经偷换了概念!的确,我是《电影手册》中把这个词推到风口浪尖的责任人之一,因为这使某种神秘的事物被命名,但每当我们说“场面调度”时,到底意味着什么?这个问题并不确切,因为我们仅赋予它名称,但并未解决。的确,这都和“场面调度”有关,但到底什么是“场面调度”?这是很宽泛的问题。

HF:这围绕着您所说的“观念”?

JR:这围绕着一个事实:场面调度是一项非常精细的工作。虽然表面上大家用各自方法,都在做着与别人不同的工作(幸好如此,否则也就太没意思了),每个人各自发挥自己特长,但同时他们又好像都在做着同一件事。对于《电影手册》这本杂志,也有很多这样例子,不过我想说的是我最了解的——在五十年代经常带给第一批读者惊喜的《手册》:比方说,非常宠爱我们,也被我们深深敬爱的巴赞,也经常被我们弄得不知所措、不知如何作答,“是什么让您同时为雷诺阿、罗西里尼和希区柯克辩护?”说得更宽泛些,就是,“您怎样调和罗西里尼和希区柯克?”显而易见的,罗西里尼和希区柯克都是鬼才……从希区柯克的角度说,他很清楚罗西里尼的存在(既然他从罗西里尼处“夺走”了英格丽·褒曼),但我可不知道他一生中是否看过罗西里尼的一部电影,他也许对此毫不关心……显然,尽管他们两人风格迥异,却各显神通,不分伯仲,每个人精通之处不同,却都有值得赞叹的闪光点。这便是有待我们考量和解决的问题。

HF:我们回到您曾经提到的“作者策略”。

JR:好的,作者策略其实是之前一个笼统的叫法,因为的确除了他们之间的巨大差异,作者身份是他们的共同之处。但从此一来,所有人都成了一个作者!这适用于罗西里尼和希区柯克, 也适用于福特和雷诺阿,还适用于霍克斯,当然还有刘别谦和德莱叶,但当我们谈到明奈利是是否依然成立呢?甚至是理查德·弗莱彻(Richard Fleischer)呢?我们我们进一步延伸到《正片》杂志(Positif,法国与《电影手册》齐名的影评刊物,两者经常处于相互竞争的状态——译者注),他们谈论波拉克(Pollack)或者某个我没听说过导演,或者随便是谁吧,因为当我们连波拉克(作者性)都谈得时候,我们就离随便谈论任何一个导演(作者性)不远了!因此,“作者策略”是一个糟糕的答案,尤其是当它并没有解释为什么在伟大的作者,比如一流小说家、画家、 音乐家那里,他们的一切都让人饶有兴趣,他们的失败比矫揉造作的成功更激发他人的关注,这其实是作者策略的初衷。

关于冈斯的掌控力就更能说明问题了(因为如果我没记错的话,特吕弗在《手册》为了评价冈斯的《奈斯儿之塔》(La tour de Nesle),第一次提出了这个词。《奈斯儿之塔》实现了冈斯的纯粹的掌控力,但冈斯本人总是对此十分谦逊)。然而为什么冈斯的《奈斯儿之塔》得到的关注远远大于德兰诺伊(Delannoy)的杰作?这是我们首先要回答的问题。这个问题已经有了定论,但一直悬而未决的是,我们怎样在同一个框架下欣赏不同的电影人,比如我们刚提到过的罗西里尼和希区柯克。可以通过他们之间的一致性和逻辑性拉近两者的关系,但这似乎并不够。

HF:由“一致性”带来的答案部分地令人满意,但也有一点绕圈子。

JR:是的,因为要解释的话, 首先要回答,我们在谈论什么?我们谈论剧本,谈论主题和主题的复沓,如此便陷入僵局:对于某些大导演来说有可能存在最钟爱的题材,在小津安二郎那里体现的很明显,在沟口健二那里少一些,但对于其他电影人来说,比如霍克斯,就需要调整;对于雷诺阿来说就很模糊:《母狗》和《金色马车》有什么共同之处?你可以说它们都是戏剧,但这种回答过于敷衍!《河流》和《十字路口的夜晚》之间隔了17年,可谓差之千里!且不说无可争议的电影人,比如雷内·克莱尔(René Clair)和曼凯维奇(Mankiewicz),当然他们还未跻身大导演之列……这些都是值得思考的问题。

还有其他始终有争议的影人,人们避而不谈是因为这迫使大家思考:什么是电影?(不要指望我来回答这个问题!)在电影中我们期待得到什么?我们为什么坐在大屏幕前,就如同我们拿起一本书, 从第一行一直读到第363页?在这一特别时刻,我们到底期待什么?

HF:这是电影批评的问题。

JR:是的,这就是我为什么提到包兰的《给评论家的简短序言》(Jean Paulhan, Petit Préface à Toute Critique),在第一次读的时候就不能令人满意,大体说包兰是个令人失望的作家,所以我们总是捧起他的书,却没有一次能读完。

HF:您是提出这一问题的电影人之一……

JR:算上侯麦的话至少两个, 算上戈达尔的话就是三个,但戈达尔是以另一种方式提出的问题,或多或少以一种谜语般的方式……

HF:尽管如此我们还是回到了这个评论上的问题:“从一部作品中我们期望得到什么?”这个问题是哲学的,同时也是政治的。

JR:这仍然是最重要的问题……我们叫它形而上学,没有什么比它更重要:比如斯宾诺莎、康德、 黑格尔提出了最基本的问题。我个人阅读他们的时候困难重重,但尽管我并不是总能读懂,我知道他们提出了最重要的问题。 他们有自己独自的表达技巧:想阅读中国作家要先学中文,想读懂哲学要先学会哲学语言。

(1998年9月30日于巴黎)

Part 2

HF:我们被困在这个谜团中,这个“电影即为电影”的重言式(同义反复)……

JR:我总试图回答这个问题但并没有答案,因为我认为在这个问题上并没有终极的答案,但也许有答案的构成因素……您怎样回答这个问题?

HF:为了针对这个问题而并非将它分散,我认为神秘的事之一,是具体工作和抽象理念之间的关系:对于细节,对于场面调度工作中时空关系的具体关注,如何和一个更为宽泛的理念,也就是电影的观念产生联系。

JR:我同意这一事实,的确有某种必然联系。需要提出的问题是,是谁与谁之间的联系。我认为这个观念适用于所有表现形式:不仅是电影,可以用于任何艺术类型,甚至可能是现实生活中的事件。不管如何任何事件都不是孤立的,与他人建立的联系使我们得以存在,这样的二人、三人、四人对话……在我们生活的每时每刻上演。没有人孤立存在,所有人总服从于某种既定关系:A和B的关系,或A和B和C的关系。

HF:这种联系定义了一种动态(关系),从来都不是一种孤立的力量。

JR:是的,这种联系先验的可以相互逆转,我不知道这是不是您想表达的:这存在于两个不同的方向中……

HF:这种联系也许是自觉的力量的联系。

JR:也许不是力量的联系……为什么是力量的联系?也可能是友情的联系!

HF:我想事实上力从来都是成对的出现。

JR:是的,从积极的角度看“力量”这个词的含义,有正面的同时也有负面的力量。需要知道的是他们之间微妙的联系……我记得曾经引用过让·包兰的小书作为例子,那本一个小时之内就能读完的《给评论家的简短序言》,令他惊诧的是他认识的人里没有一个正面明确地提出过一个对他来说最基本的问题:为什么包括文学爱好者在内的评论家,选择去谈论,去热情赞美,去激烈批评某个作品,却对其他的视而不见?包兰用在他那个时代很不受欢迎,但一上来人们就觉得这是要激烈的批评的那一类作品为例,比如《恶之花》,或者《奥林匹亚》和《春之祭》;对于另一些作品来说,不仅毫无争议,而且所有人都评价它文笔优美,阅读流畅,但半年之后,就被彻底遗忘。

HF:实际上一些其他的艺术家看似对他们的受众没有任何苛求。

JR:正是如此。尽管一开始评论家们说波德莱尔是个骗子,但他们猛烈攻击的仅仅是波德莱尔,并不是至今已经被完全遗忘的某些作家。这便是包兰真正提出的问题:是什么有时使人们很快就达成某种共识,有时却需要更长时间(以洛特雷阿蒙为例,但纯粹是出于现实原因,因为《马尔多罗之歌》几乎是地下出版物,待到古尔蒙和布洛伊说出“看,这儿有个古怪的作家”还要等那么些年,然后才发生一系列论战。)这便是包兰提出的问题,并不能断然回答,《给评论家的简短序言》在有初步回答基础上仍旧是开放的,向更多的问题敞开。

HF:对他来说,在哪种意义上使某种解答成为可能?

JR:这正好针对这个概念,关于一种精确的、基本的联系的概念:简言之,既然是文学领域,就是词语和思想的关系,如果要我粗略地概括来说,包兰想启发、指点、让读者自行发现的,是那些值得谈论的作家,恰恰是那些带着明确的问题意识进行写作的作家,这个问题,也就是“词语和我们所谓的理念、思想、情感、情绪的关系”的问题:语言的两面性。他举出反例,他援引了三个现在无人问津的作家的选段,三个50年代的小说选段,大意是:“看着三段文字,的确是用法语写的,也挑不出错误,但就是不行!为什么?因为它们少了某些东西,要么就是多了,但那又是什么?”

HF:我们可以称之为语法和思想的关系。

JR:包兰的另一本书,《诗歌的钥匙》(clef de la poésie)致力于寻找解开诗歌之谜的答案,比如“什么样的诗歌理论有可能是准确的,什么样的理论则不够妥当”,而并不会解答“有的诗歌百世流芳,而有的诗歌则不值一提”这样野心勃勃的问题。这指向一个代数般精确的方程式,概括说就是一个理论应该是可逆的,在诗歌理论中谈论词语的应该也可用于谈论思想。

HF:思想和语言之间的可逆性?

JR:正是如此。这就说明了一个真正作家的创作,不管是诗人、剧作家还是小说家,其文字必须达到已经不能再变动、修改、替换、颠倒的程度,这才使完美的诗句区别于报刊散文。就像“米诺斯和帕西法厄之女”(la fille de Minos et de Pasiphaé),既不能更改也不能增加一个字。这不仅是一句精妙的十二音节诗,同时也道出了费德尔身上最深刻最重要的品质,因为同时作为米诺斯和帕西法厄的女儿并不容易,一边是律法,一边是兽性……

《Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les lettres》

HF:我有种印象……

JR:在电影中情况更为复杂?

HF:正是,尽管我没有看过包兰的文章但可以说……

JR:我只是把它作为出发点,重申一下, 如果把以上所说逐字转化到电影语言中来,肯定是不对的……身为导演而不是作家,并得益于多次阅读包兰,我试图发现如果颠倒次序后会发生什么。有时我想,归根结底电影是时间的、同时也是空间的艺术,比如我们可以说——这并非要甄别一步影片是否是真正意义上的电影,或仅仅是投射在屏幕上的一卷胶片,这,是甄别电影理论的关键问题;也许我们可以说——如果研究时间的电影理论可以用于研究空间,那就可以说它是恰当的。

HF:时间和空间之间可逆的关系?

JR:是的,我知道这终究太理论了…… 的确,尽管如此电影都是时空的艺术,时间中的空间,或是空间中的时间……

HF:时-空的艺术……

JR:时-空的艺术。

HF:如此一来,把时间和空间分割开就会过于抽象?

JR:的确这不可能。但的确如今所有现存的电影理论,不是像大部分传统的理论那样倾向于优先考虑空间,比如它们的造型价值,如此就导致了对于不过是堆砌漂亮图片的作品的过高评价,如此人们就弄混了福特和费尔南德斯(一整个时代)。而另外那些认为时间更重要,就是说那时剪辑被看作最机械的手段,普多夫金就等同于爱森斯坦……现在,自从莱昂阿特(Leenhardt)和巴赞之后,时间的价值(valeur-temps)占有了惊人的地位,这当然在宽泛的基础上是合理的。但是,把电影视作单纯的叙事铺陈、将其归类于小说故事或传奇,这是具有风险的。尽管这种看法不无道理,但它忘却了电影本身是投射的影像,是重现地点、形体、动作的图像,与“文字构成的叙述”全然不同。我想这就是当今评论的趋势,报刊中如此,还有德勒兹,他特别提到的所谓时间-影像(image-temps)。

HF:德勒兹推崇时间-影像胜于运动-影像(image-mouvement)。我想这是个本质的美学问题,评判作品的问题——是什么构成了这个判断,使作品成为作品?

JR:不能这么讲,是什么构成了判断?恰恰相反:是什么使一部作品值得关注?之后才是评价,评价会为作品验明正身,尽管这通常并非其本意。证据就是,作品初问世时,评价往往表现出强烈的攻击性。以经典之作举例,对于《游戏规则》、布列松、戈达尔的电影来说都非常明显。证据是某种敌意:人们突然感觉到有种令他们不舒服的东西。但人们常常弄错这令人不快之物,有些东西令人不快是因为它带来了新的尺度和真理,另外一些东西令人不快只因为它试图打破陈规博人眼球!所以说这不再成为标准,如果说得到糟糕评价的作品都是天才之作,并不能给我们多少借鉴。

HF:这个问题并不源于电影。这个美学问题出现在……

JR:这不是美学的问题,这是存在的问题!

HF:是的,这两者在含义上密不可分。我觉得历史上这个问题出现在18世纪末……

JR:不,它一直就已经存在,读读《熙德的论战》就知道……

HF:但有时比如对于绘画来说,问题就显得比文学或是诗歌更复杂,或者说诗歌-绘画和诗歌可以放在同一平台。我想到了18世纪末的一些美学辩论,关于什么是崇高, 什么构成了美学现代性的起源……

JR:是的。

HF:在某些图像上存在这个问题,更多是对于某些画作而不是文学(英国哲学尤其强调绘画),或者是针对某些诗作:所有这些都呈现出对图像原本期待的扭曲,于是我们不得不思考是什么使我们始终面对这些作品。电影用一种也许是比文学更复杂的方式延续了这个问题,如果至少遵循包兰的定义。我又想到第二个问题:我们是否可以孤立美学争论?假如我们考虑电影现代性的起源,并不必须要追究严格的历史性起点,而是从紧随二战后的时期出发……

JR:答案是模棱两可的,因为我们可以说现代性的起源是39和40年的《游戏的规则》和《公民凯恩》。

HF:我联想到您曾经参加过的辩论,简单说提出的是审美和道德的问题:能不能把两者孤立开?问题是:是什么使作品成为作品?这单纯是个美学的问题吗,或更多?

JR:是的,重申一遍我认为这不单纯是个美学的问题,也不单纯是道德的问题:这是一个存在的问题,我使用这个词是因为它既有伦理也有审美的维度。我们总回到这个关于推轨的著名语句,它是个道德事件,它一直在那里,并没有任何停止存在的理由。再说一遍,这给出了问题的基本框架, 但定义不了我们寻找的这种联系。我想过这个问题,什么是联系的主体,使影视作品有资格称为电影,这是我们试图谈论的。我认为这个联系沟通两极,而于此便是困难所在。一方面,我想说一个很难驾驭的词,但我仍要说出,因为我一直躲在我并不十分了解的艺术巨匠的阴影下面,这就是“法则”。我有很深刻的印象,于是想到这个问题,因为知道我们将谈论自己的问题,“法则”这个词在我脑海中一闪而过,我不知该怎么修饰它,然后我又偶然参与了一个我几乎没有读过的作家的采访,塞尔·日达内很欣赏他,而我总有点怕读到他, 在上一星期的《电视综览》(Télérama)有一篇和Pierre Legendre(法学家,下文译作勒让德)的一篇长访谈,引人入胜,给人启迪……勒让德比我更清楚他的作品,用“法规”这个措辞的部分含义是用理性建构的、使人类得以构建、延伸、永驻人性的事物,我继续引用勒让德的话,使主体和想象这两个在同一平台的不同称谓得以存在的事物。还有话语。话语无疑是人性最基本的组成元素,得益于言语人类才能应用理性自我构建主体和想象。人类需要话语和法则来自我建构,世世代代生生不息,对抗死亡,在死亡的阴影下薪火相传:请听好,人类全都存在于死亡的笼罩之下,但是从一开始就是一种虚构的传递,这里勒让德就明确使用了摄制和剪辑(蒙太奇)一词。这给我很大触动,我想:这真是绝妙的结合!如果我没说错的话,勒让德在这里使用蒙太奇的意思正好和列维-施特劳斯使用修补一词的含义相同,收集预先存在的元素组成新事物,拥有自己独特逻辑和必然性的全新想象。

HF:有一种元素的异质性……

JR:有一种元素的异质性,甚至有某种元素的无因性,但这种通过理性起作用和话语实现的人类劳动,带来了一种新的虚构的界限,而且并不恒久:每个文明在某一时刻都会创造出某种神话,当然这不是一成不变的,因为它处于一个事物的链条当中。所以如果一方面谈到这个法则,所有值得称为电影的作品都或多或少与这种法则的形式有强大的联系。另一方面,在另一极,我想使用的词是“秘密”,因为我认为在所有配得上称为电影的作品中(这或许与之前提到的法则的概念并不矛盾)存在一个秘密,这个秘密不是叙事的谜题,并不是简单地修补(这里就成了某些剧作的虚构的秘诀:众多电影人和小说家并不是徒劳无功,只有巴尔扎克或詹姆斯书写带有秘密的故事,用悬念为小说赋予意义,正如高乃依所说。但从秘密最基本的含义出发,还用包兰的话说,不要忘记奥秘的本意是保持神秘,这个秘密是存在的秘密,一个电影人并不熟识的秘密,一个私人化的、存在的、启发性的秘密,以电影为载体:除了电影人有意识表现出的事物, 它同样诉说着这个秘密,通过它诉说着隐藏在人性深处的秘密)。

HF:这和康德对于天才的定义不谋而合!

JR:是吗?我没读过康德,显然我们刚提到过的作家肯定都熟读过康德,阿兰和勒让德,因为法规的历史是直接从伊曼努尔先生(指康德)那里来的……

HF:他说天才自身带有一个谜,一个秘密,自己完全不能解释,但表现在作品中,留给后人或许能够得到解答和传播。

JR:是的!但仅此而已远远不够,他需要知道自己身上带有这个谜,这个秘密,并试图将它外化出来,摆脱它,驱逐它,就像谷克多所说的,但不知为什么他通过虚构作品的方式,同时依据法则:某些法则,即是私人性的同时又有所超越, 如同外界的必然性加诸于身,如同命运。

HF:这就是为什么这个秘密得以传播:因为法则的存在。

JR:让我们暂时假设话题的出发点,是秘密和对法则的遵从使电影成为电影,但这个法则对于不同的电影并不尽相同,即使我更深层地假设,这些不同的法则可以相互贯通。我们就会回到之前提出的问题:我们如何同时欣赏希区柯克和罗西里尼?

HF:都说的是同一件事情。

JR:是的,但一开始,他们看起来并没有遵从同样的法则。很显然的,最清晰可见的法则往往并不相同。但在同一范畴的,反而可能是我们提出的假设,我们等等看有没有其他人对这个感兴趣,要不要接手这个问题:简言之,这并不必然要成为一个理论,此外它也不可能成为一个理论,如果是理论就说不通了,这只能是一系列的实践……

HF:法则和秘密之间的关系是如此美妙:秘密就像某种存在性事物,而法则则是更为普世的东西。

JR:是的,可以说秘密是个体性的,法则则是社会的……

HF:社群……

JR:是的,一个有能力创造社会的个体通过话语、理性、仪式和想象组成的社群,因为仪式就是想象的一部分,它是总体想象的一个阶段,一种形式。

HF:某些电影针对观众的秘密而创作,另一些则截然不同。

JR:是的,但这完全不是说电影人应该相应地用某种方式拍摄自传!在我们为筹备雷诺阿的节目的那三个月的日子里,我和尤斯塔奇(Eustache)曾经认真谈论过这个问题:我们不停的反复看素材,重新看雷诺阿的电影(在剪辑桌前我们看了大部分三十年代的电影),而我们无休止的争论,是因为让(指尤斯塔奇,之后提到Jean的一律翻译成尤斯塔奇)说:“电影应该是个人的……应该谈论自身。”而我说:“不对,我们不该谈论自身,而应该构思、创造虚构的故事……”

HF:这就是尤斯塔奇所说的间接的力量。

JR:正是如此!我认为我们两个都有道理,这样最终尤斯塔奇拍了他的自传电影,但和他初衷相悖的是,它们都成了虚构的故事;而我尝试拍摄故事片,但同样在这些故事里有那么两三次我都放进了我自己或多或少的亲身经历……我对《疯狂的爱》足够了解,但对于其他作品只有在首映之后我能够谈论隐藏更深的事物才可以看清……不只是我,我认为这是个通用的法则,比如当我们提到《游戏规则》和《公民凯恩》,我们现在更清楚地了解在这两部作品中,雷诺阿和威尔斯“说出”了关于他们自己的原本未曾想说出的故事,然后他们又都或多或少有所察觉。这就是为什么之后威尔斯不停地探寻错误的方向,在《公民凯恩》问世之前一无所获!雷诺阿从未做过演员(讲述自己的故事)……这不一定是传记,这个秘密是有形体、有思想的:是电影或小说作者的真实传记,通常没有太多意义,比如詹姆斯和其他小说家的传记,福楼拜也是,但这不妨碍福楼拜的作品自传性是如此强,亨利·詹姆斯更明显……也许在福楼拜那里体现更明显,令人炫目:原来这就是全部……

HF:我认为在虚构故事的意义上这并不是自传性的。

JR:是的!

HF:就像有一种晦涩的东西,比如詹姆斯,他只探索自己……

JR:是的,不自觉的。同样在福楼拜给朋友的信件中不停重复:“我完全是客观的,我不谈论自己……”

HF:同理,反过来我们可以说像《母亲和娼妓》那样的电影,结尾处也有种晦涩的效果……

JR:是的!

HF:使得自传……

JR:成为了一种虚构!这令我印象深刻……我很了解尤斯塔奇,也有点了解两位年轻女士,他们之间关系的界限和某些小插曲。观看电影时所有这些都奇妙的转化成了经过艺术加工的故事。

HF:回到“法则”这个用语,这是一个极度广阔又十分精确的措辞,同时有种道德内涵。

JR:不,说到底我不喜欢“道德”这个词,不如说成是伦理,不如借用斯宾诺莎!如果说康德的话,我知道康德读过斯宾诺莎!我没读过康德但读过斯宾诺莎……言归正传,继续深入。在法则和秘密两极间的关系越紧密,电影就更具张力。因此,我想提出第三个可以描述值得成为电影的电影词:“危险”:所有这些电影都面临一种危险,这些都是难以拍摄、棘手的影片,不仅对导演,对所有剧组成员都是如此,首先是演员的考验,这种现实的危险流动于发起实施者的意识或潜意识中:是的,有意识或无意识的,或多或少自发地、强烈地把某些原本波澜不惊的电影基本元素(叙事、演员、摄影,所有其他)置于危险之中。不仅是像布列松、史坦伯格、爱森斯坦这些孤独的电影人,而是所有身处这场冒险中的人。这是一系列被战胜的危险,没有对一败涂地的担忧就没有伟大的电影,得益于无数的劳动、考量、奋斗创造的奇迹使电影浴火重生。按照这个思路来说,这是种更加现代的方式,迥异于先驱者们的古典主义:对于他们来说艰难的事情是一切都必须从头创造。

HF:可以说这丢掉了经典作品的控制。

JR:是的,对于像奥菲斯这样的导演就很明显:对于他来说是永恒的冒险,真正的遁入虚空,总是以猫一样狡黠地优雅着陆。但危险也可以是荒谬的,例如布列松,还有施特劳布:在这种危险中体现出现代风格,打破微妙的平衡,只差一点就可能掉进滑稽的效仿,杜拉斯就是经典的例子,处在滑稽模仿的最边缘,只有一线之隔,我想到她最著名的影片,它们都是精品,尽管不同作品给我的触动不尽相同,但我认为她是伟大的电影人……就像戈达尔,可能这些作品比那些更成功、更令人信服、更感人,但重要的是整体的轨迹。

HF:戈达尔承担的风险是什么?

JR:戈达尔?一切他都敢于冒险!甚至有时在潜意识领域都可以冒险,也许有些电影中并没有被战胜的危险、经受过的艰难考验。但这归根结底也存在于古典作品当中,以主题或出发点的形式出现:比如经受过的艰难考验,无疑这是马里沃的主题,也是大部分悲剧的主题:经受过的艰难考验。

HF:经受考验。

JR:是的,经受考验,除了经受考验在古典作品中越来越接近故事和人物的主题,现代作品更加考验写作手法和文笔。比如马奈,在艺术史中,从马奈和塞尚开始,一切都颠覆了,这就是维拉斯开兹和马奈的区别,或者说从维拉斯开兹和戈雅就开始了:对,就是从戈雅开始!

HF:这回到我之前提过崇高的话题:在某一时刻危机变得可见、明确,所以使观众成了他们之所见的一部分。

JR:因此这就是我们暂时要记住的……希望将来或许有人延续我们的对话……如果我们想用三个词总结这两极的话:法则,秘密,危险,这已经不是新发现了,可能存在的危险是他们之间联系的结果,简言之危险的正是如何命名法则和秘密之间的关系。

(1999年1月6日于巴黎)

原标题:《雅克·里维特:秘密与法则》