三个外国人笔下的上海租界会审公廨

原创 王立民 上海滩杂志公众号

导读

根据中外不平等条约,上海作为五口通商城市之一,在1843年开埠,1845年英租界诞生,1848年美租界成立,1849年法租界也出现了。不久,1863年上海英、美两租界合并为上海英美租界,1899年又改名为上海公共租界。上海租界被认为是“国中之国”,有一整套自己的自治机关,司法机关中最重要的是会审公廨(又称会审公堂)。

上海租界的会审公廨启动于1869年,上海英美租界与法租界各设一所。这是一种设在租界、专门受理一些发生在租界内案件的审判机关。外国人如何看待会审公廨,他们笔下记载的会审公廨究竟是怎样的呢?

为了外国人的利益

葡萄牙人裘昔司(Jesus,1863-1927),著有《澳门史》《晚清上海史》等著作。在1909年出版的《晚清上海史》一书中,较为详细地记述了上海自开埠至19世纪末的上海历史,其中包括上海租界会审公廨的一些情况,重点对会审公廨的产生原因、其前身和设置目的等作了记载。

裘昔司认为,上海租界会审公廨产生的原因是为了解决因太平天国起义而引起的司法问题。他写道:“太平天国造反引发普遍不安”“于是,成千上万的富裕家庭蜂拥而至,不惜任何代价以求能在租界定居”。在这种情况下,以往上海“租界华洋分居的限制被抛到九霄云外”。面对上海租界“急剧增加的华人,当务之急是司法问题”。在英国驻沪领事“巴夏礼爵士主持下”,上海租界会审公廨的前身上海洋泾浜北首理事衙门于1864年成立了。1869年,《上海洋泾浜设官会审章程》正式制定,上海租界会审公廨正式确定并开始运行。

这个章程对会审公廨中外法官的组成、审理的案件、审判程序、诉讼参与人等都作了规定。制定这一章程的目的被裘昔司一语道出,即为了外国人的利益。他写道:“1869年会审公廨的《洋泾浜设官会审章程》及其修正案,其目的主要是为了维护在中国诉讼案件中所涉及的外国人利益。”裘昔司写下这点是需要勇气的,因为许多外国人都忌惮说出这一赤裸裸而又十分真实的目的。

1869年,上海租界同时建立两个会审公廨。一个设在上海英美租界,另一个设在上海法租界。关于这一点,裘昔司也作了记载:“在同一时期,(上海)法租界也在新的体制下采取重大变革,它的公董局和巡捕房由领事掌控,也有类似于英租界(指上海英美租界)的会审公廨,但是拥有它自己的管理章程。”这样,上海租界便都设有会审公廨了。

上海租界都设有会审公廨的情况在整个中国租界中并不普遍。近代中国总计10个城市的27个租界,设有会审公廨的租界,除了上海以外,只有汉口与鼓浪屿。上海租界的会审公廨是中国租界中建立最早、持续时间最长的会审公廨。

引起上海人的极大好奇

英国人麦克法兰(Macfarlane,生卒时间不详),著有《上海租界及老城厢素描》《上海和周边地区概述及其他》等,其内容均来自于英语版《文汇报》中的文章。其中,成书于1881年的《上海租界及老城厢素描》,除了描述了19世纪80年代前上海的城市面貌外,还设专题描绘了上海租界内的会审公廨,重点对这一审判机关的独特性、法庭开放时间与外国陪审法官、公开庭审的旁听人等作了记载。

麦克法兰考察了上海租界会审公廨以后认为,这是一种最为独特的审判机关。他记载:“中国法官、外国陪审员、公诉人、衙役、原告、被告、囚徒,所有这些组合在一起,使会审公廨成了司法史上最为独特的机构。”特设这种审判机关是为了保护原告为外国人的利益,即“是为了保证在所有原告为外国人,而被告为中国人的民事案件审理中正义得以施行”。

接着,麦克法兰还记录了上海租界会审公廨的开放时间与外国陪审法官的人选。他写道:“除了中国新年假日以及每一年中一些特殊的节日,这一法庭每星期开放六天。”在这六天时间里,每天都由分别来自英、美、奥匈帝国的陪审法官参与。“其中三天是由英国驻沪副领事阿连壁(C.F. R. Allen)先生担任陪审法官,两天由麦克莱(R.H.Maclay)先生担任美国陪审法官,还有一天则由厦士(J.Haas)先生作为奥匈帝国的代表担任陪审法官。”可见,每天都有外国的陪审法官参与上海租界会审公廨的审判。

上海租界会审公廨的庭审公开进行,麦克法兰的笔下记下了这种情况,而且如果是审判一些有趣的案件,还会引来许多人旁听。“法庭每天早上10点开门,其诉讼程序总会吸引众多本地人的关注”。“当审理一件有趣的案件时,这个小院子会挤满了人;当马路谋杀被调查时,不仅是这个小院,还包括那条通道、大院以及外面的街上,都挤满了热切的当地人群”。可见,上海租界会审公廨的近代审判制度引起了上海人的兴趣与好奇。

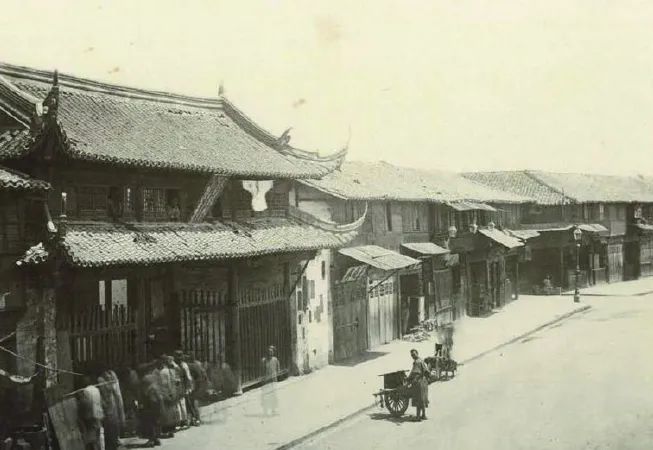

麦克法兰对上海租界会审公廨的建筑与摆设情况进行了详细观察并作了记录。他说:“法庭是一座很小的木结构房屋,屋顶很坚硬,可以看到裸露在外的椽子,整体而言,这座建筑破旧不堪。法官和陪审员的席位是一张巨大的木头凳子,凳脚很不稳定。它被设置于一个离地面几英寸高的平台上,差不多是在屋子的中央。平台上桌子的后方,在两个柱子之间有一个屏风,而柱子原初的功能则是支撑屋顶。屏风后是一条比较宽的通道。”

上海租界会审公廨每天要审理不少刑案,而被告人往往是贫困人员。麦克法兰写道:“那些每天早上被带到法庭上的囚徒通常都是当地社区中的下等人,他们是一群闲杂人员。有时在法庭上会有超过二十件的独立案子,大部分的案件中都有两三名犯人,而且经常会发生在一件指控中有二十个以上的犯人被带到的情景。因此,人们常常见到的场面就是在一个早上会有百把个犯人要接受处理。”

权力一度不受制约

俄国人郭泰纳夫(Kotenev,生卒时间不详),出身于俄国贵族家庭,1921年来到上海,长期在上海生活、工作,先后担任过上海公共租界巡捕与工部局职员。著有《上海公共租界与华人》《上海会审公堂与工部局》等。在他于1925年完成的《上海会审公堂与工部局》一书中,较为全面地记载了外国律师、名人诉讼、会审公廨权力膨胀等内容。

郭泰纳夫对上海租界会审公廨中的外国律师十分关注,认为他们有个弱点,即不懂中文,所以开庭时不得不依靠翻译。他这样记载道:“外国律师在会审公堂出庭的弱点之一,就是掌握中文不够,尽管过去和现在,中文都是(会审)公堂的官方语言。律师只得完全依靠其中文翻译。”其实,在中国领土上参与审判,外国律师不懂中文,不只是个弱点,而是个缺陷。

另外,外国律师的出庭往往受制于上海租界会审公廨的外国陪审法官,他们有权暂禁外国律师出庭资格,而这又会引起不同国家外国陪审法官的矛盾甚至报复。郭泰纳夫对此作了记录:“1918年,一个日本律师被意大利陪审官暂禁出庭资格。日本陪审官一获悉此事,即暂禁了所有意大利律师的出庭,声称:‘只要不解禁该日本律师,就不准该陪审官国家的任何律师在他面前出庭。此判决的副本要送给意大利陪审官。’”在主持公平正义的会审公廨里,会出现这样的矛盾与报复,实属丑闻。

郭泰纳夫的笔下记录了一些涉及民国时期名人在上海租界会审公廨审理的诉讼案件,其中包括孙中山、章士钊与伍廷芳。北洋政府时期,孙中山和伍廷芳曾到上海,并打算在上海使用广州中华民国军政府的一笔款项。“据称,孙逸仙(孙中山)博士和伍廷芳博士因政治境遇而被迫离开广州,在上海租界避难,打算花掉这笔属于广州中华民国军政府的款项。”可是,这一打算遭到广州中华民国军政府的反对,还委托章士钊作为政府代表,向上海租界会审公廨起诉,禁止伍廷芳提取这笔款项。“1920年4月17日,广州的中华民国军政府代表章士钊向会审公堂提出申请,要求对该军政府财政部长伍廷芳博士颁布禁令,禁止他从上海的银行提取任何款项,直到他以广州政府财政部长资格所掌握的粤海关关余问题获得最终解决。”上海会审公廨审理了此案,并“批准了这项禁令”。孙中山与伍廷芳也因此而没有得到这笔款项。

辛亥革命以后,上海租界会审公廨的权力大幅膨胀,超越了相关规定。1869年的《上海洋泾浜设官会审章程》规定,凡是涉及华人犯有的“军流徒罪以上”案件,都应由设在华界的中国审判机关审判。可是,辛亥革命以后的上海租界会审公廨则擅自扩大了其应有的权限,连死刑案件都进行审判。郭泰纳夫对此作了如下表述:“在1918-1924年间,会审公廨的权力接近了中国有关法律授予地方法院即地方审判厅在刑事民事方面的权利,接近了地方高等法院及高等审判厅可处死刑的权利。”

不过,上海租界会审公廨也很快走到了尽头。1927年,上海公共租界会审公廨被收回,成立具有中国审判机关性质的上海公共租界临时法院,1930年又改称为江苏上海第一特区地方法院。1931年,上海法租界的会审公廨也被收回,成立了中国审判机关江苏上海第二特区地方法院。上海租界会审公廨就此退出历史舞台。

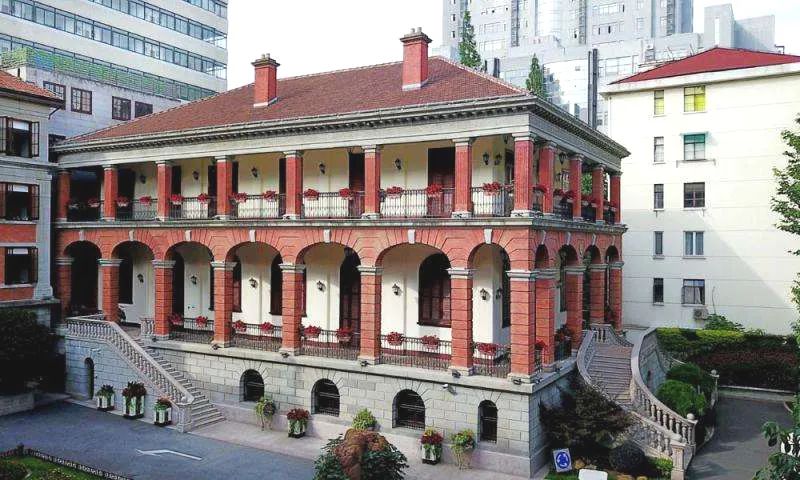

上海法租界会审公廨旧址近照(下)

(本文为国家社科基金重大招标项目“中国租界法制文献整理与研究”【19ZDA153】中文献整理的中间成果,作者王立民系华东政法大学功勋教授、博士生导师,该项目首席专家)

End

本文选自2020年第3期《上海滩》杂志

讲好上海故事

传播上海精彩

原标题:《三个外国人笔下的上海租界会审公廨》