肺炎认知调查·报告|疫情影响主观评价上,男女存在显著差异

编者按

新冠肺炎疫情已经持续了五个月有余,许多人的工作、生活、家庭、社交的节律因疫情而改变。疫情期间,北京大学、复旦大学、北京师范大学、香港教育大学、中国科学院、中国人民大学的学者联合澎湃新闻和调研家,推出三次“公众对新型冠状病毒的认知和个体防疫行为”的网络问卷调查,持续关注和记录普通民众在经历疫情不同阶段的态度、心理、行为等方面的变化。

第一期调查结果已发布,本次报告的是第二期截面调查(1月27日至2月15日)和追访调查(3月13日至3月30日)的部分统计结果。两次截面调查已累计采集超过1.46万人的问卷数据,样本覆盖中国大陆31个省级行政单位。

1. 对疫情的关注频率已降低

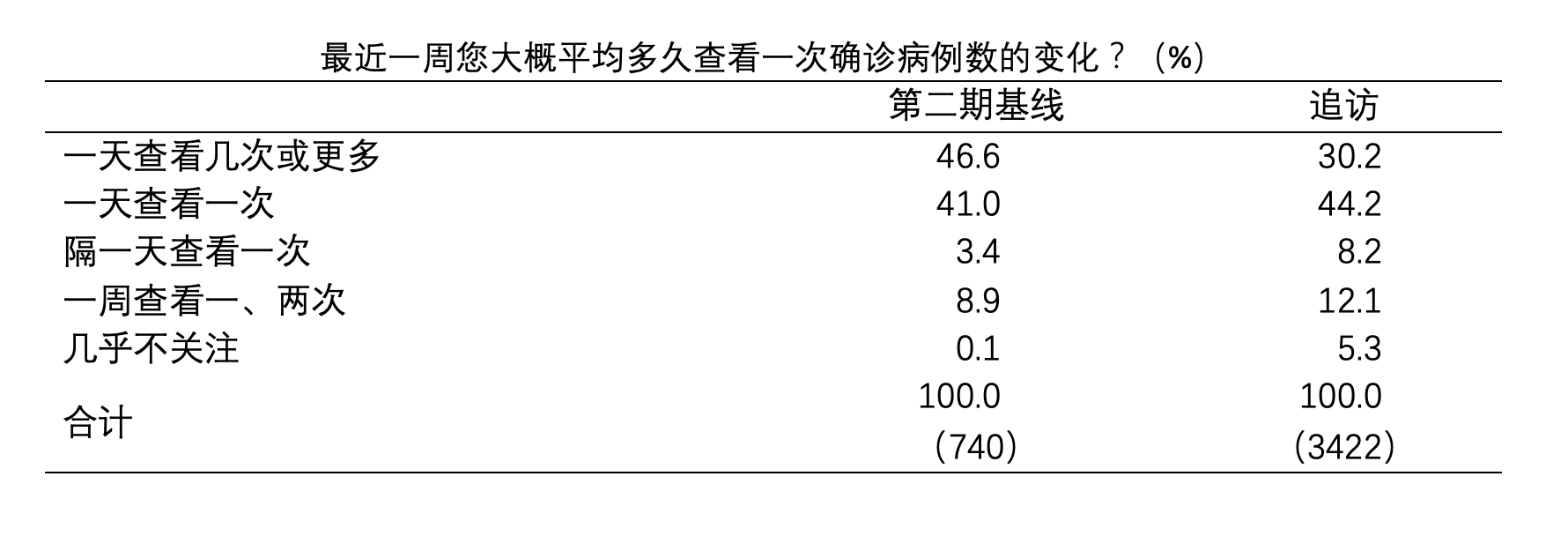

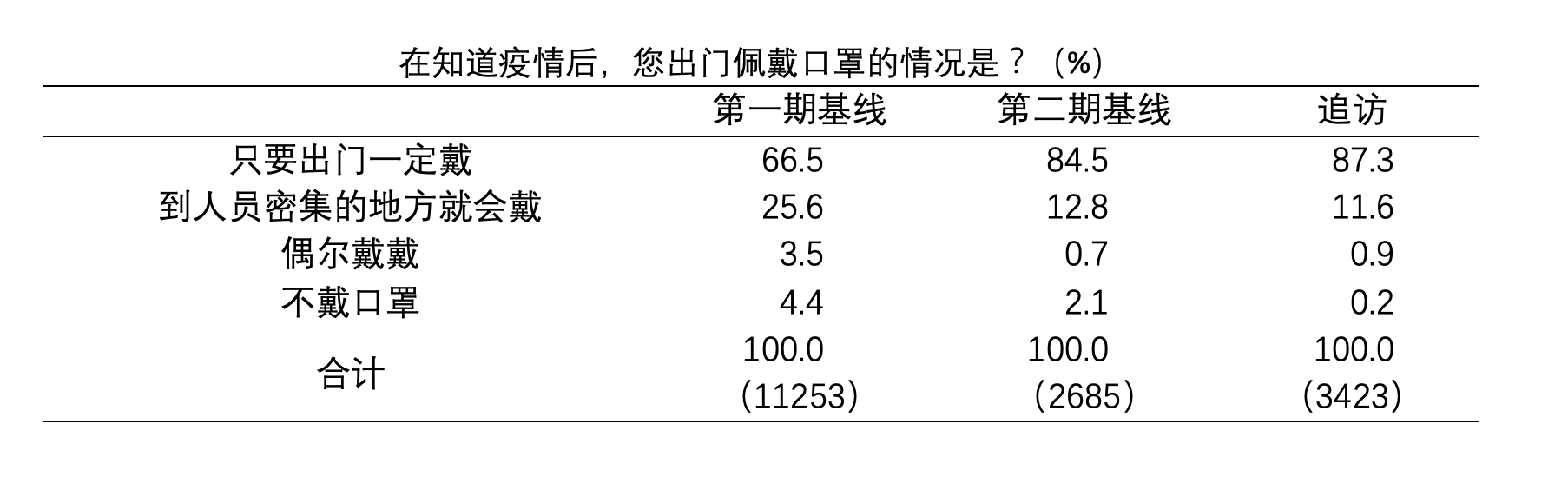

今年1月下旬的第一期调查已经显示,民众对此次新型冠状病毒疫情表现出极大的关注度。67%的民众表示“高度关注”,22%的人表示“比较关注”,不关注者不足1%。在今年2月上旬的第二期调查中,我们询问了受访者查看确诊病例数的频率,从个人行为层面了解民众对疫情的关注度。在疫情严重的2月,87%的受访者每天都会关注确诊病例数的动态,更有47%的受访者一天要查看多次。但到3月下旬,大家的关注频率已有所降低,每天多次查看确诊人数的比例下降了16个百分点,几乎不关注的比例也升至5.3%。

民众面对疫情时的心理情绪受疫情发展的影响而持续变化。根据国家卫健委发布的每日确诊人数数据,1月20日至1月26日是疫情在全国范围内传播的初期,确诊人数以相对较小的幅度增长;大约在1月27日以后,确诊总数进入爬坡期。在2月12日改变确诊标准以前,全国新增确诊人数大约在2月5日达到峰值,随后下降。尤其是湖北以外的省市,新增确诊人数从2月4日起持续下降,而湖北省内的情况则依然严峻。但到3月下旬,包括湖北在内的全国所有地区的新增确诊数都已下降,增长主要来自海外的“倒灌”。

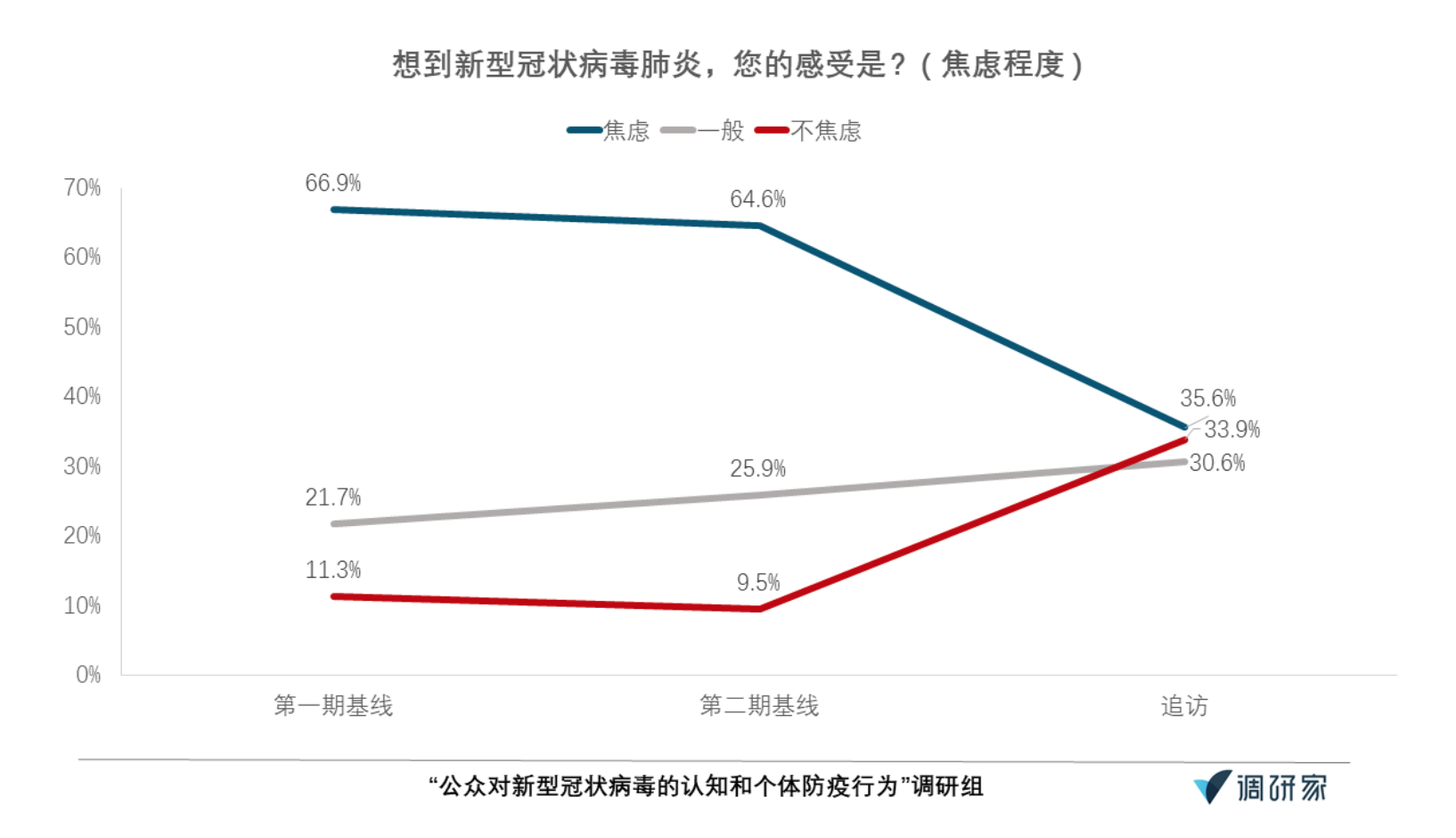

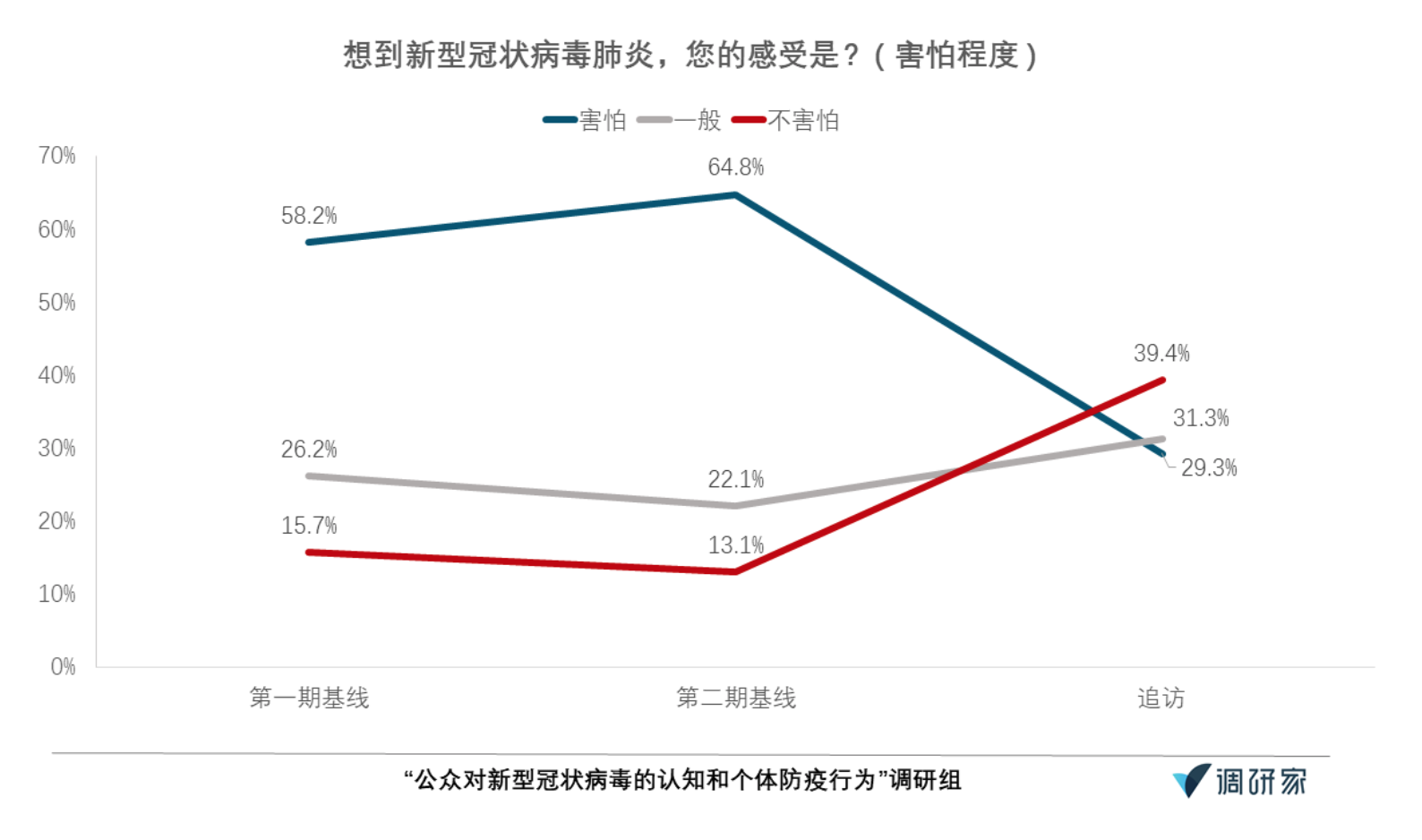

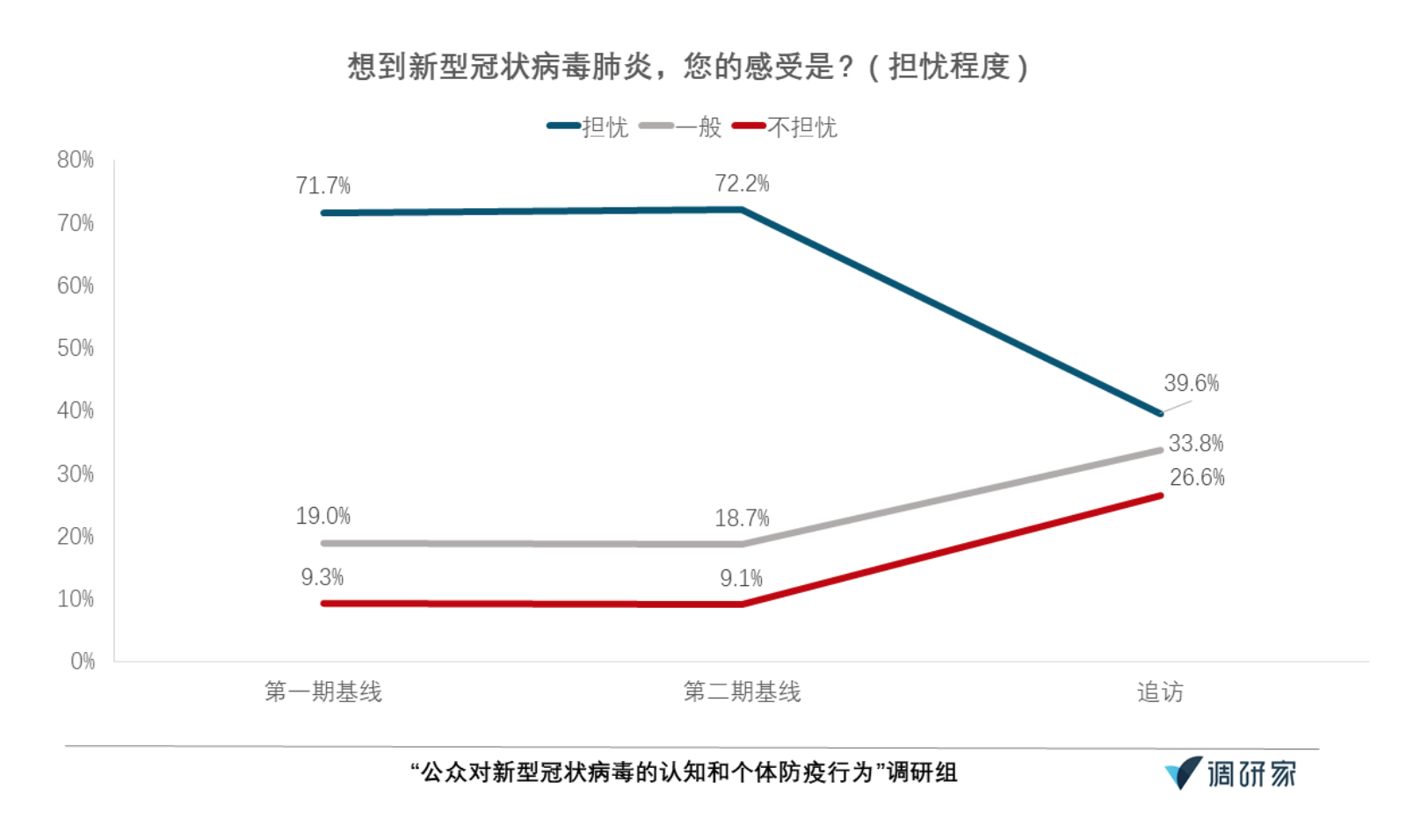

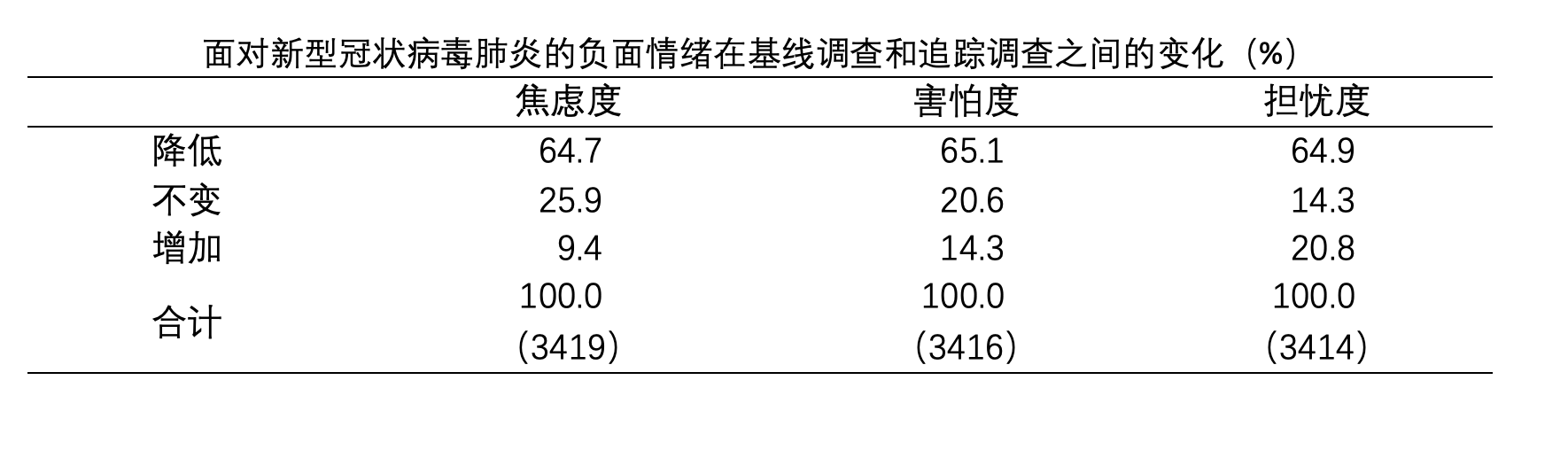

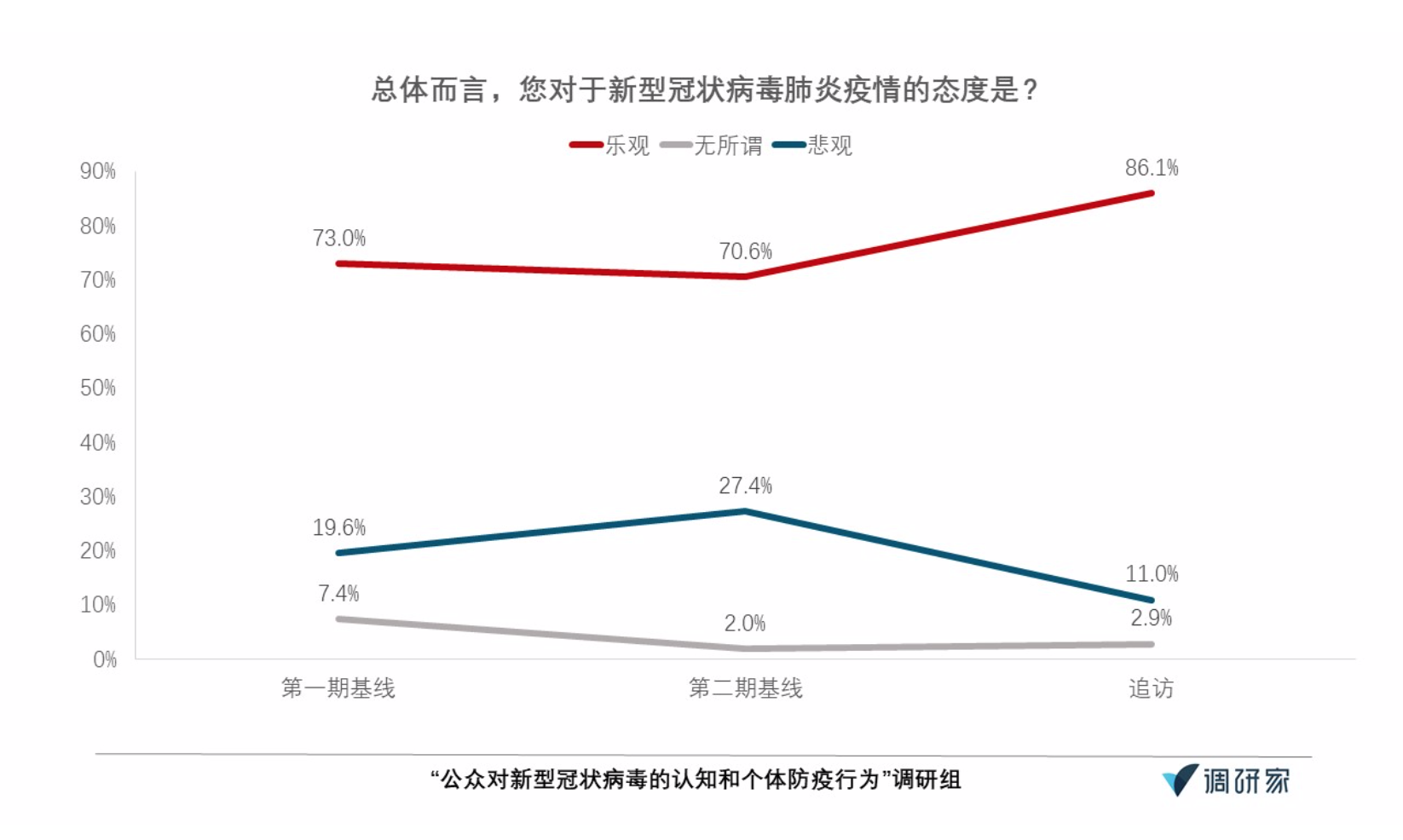

通过对焦虑、害怕和担忧这三种人们面对风险时最常见的负面情绪的测量,我们发现,在两期基线调查中,想到新冠病毒肺炎时,绝大多数人都出现了不同情绪的焦虑、害怕和担忧。其中,表示比较焦虑或非常焦虑者占2/3,比较害怕或非常害怕者占六成上下,比较担忧或非常担忧者在七成以上。在疫情严重的2月份,表示不焦虑的比例明显下降,而表示害怕的比例上升。但3月下旬的追访则看到,受访者的心理情绪有了明显好转,焦虑、害怕、担忧的情绪降低至1/3左右。

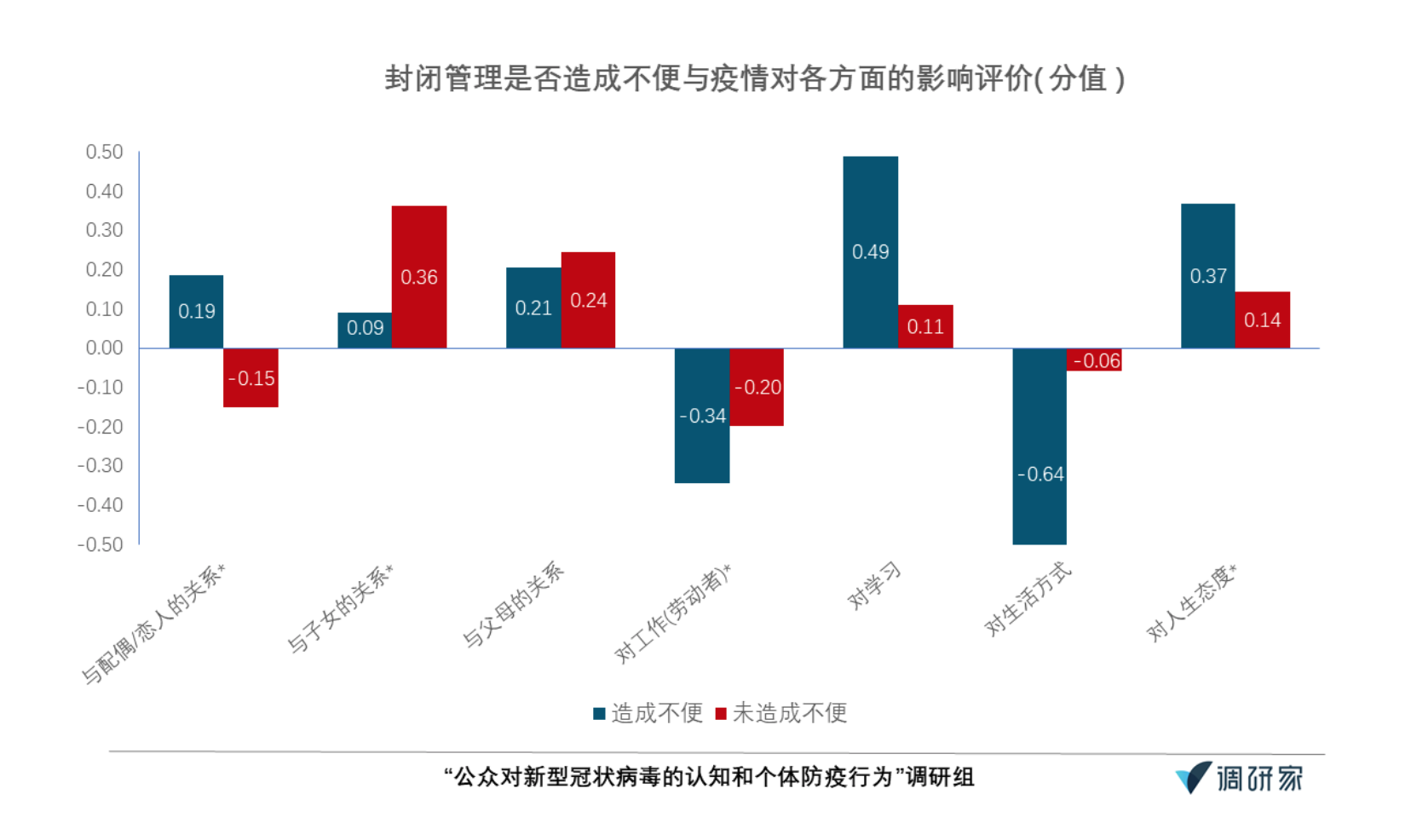

在3月下旬的追访调查中,我们请受访者评价迄今为止疫情对各自家庭关系、工作和生活的影响。

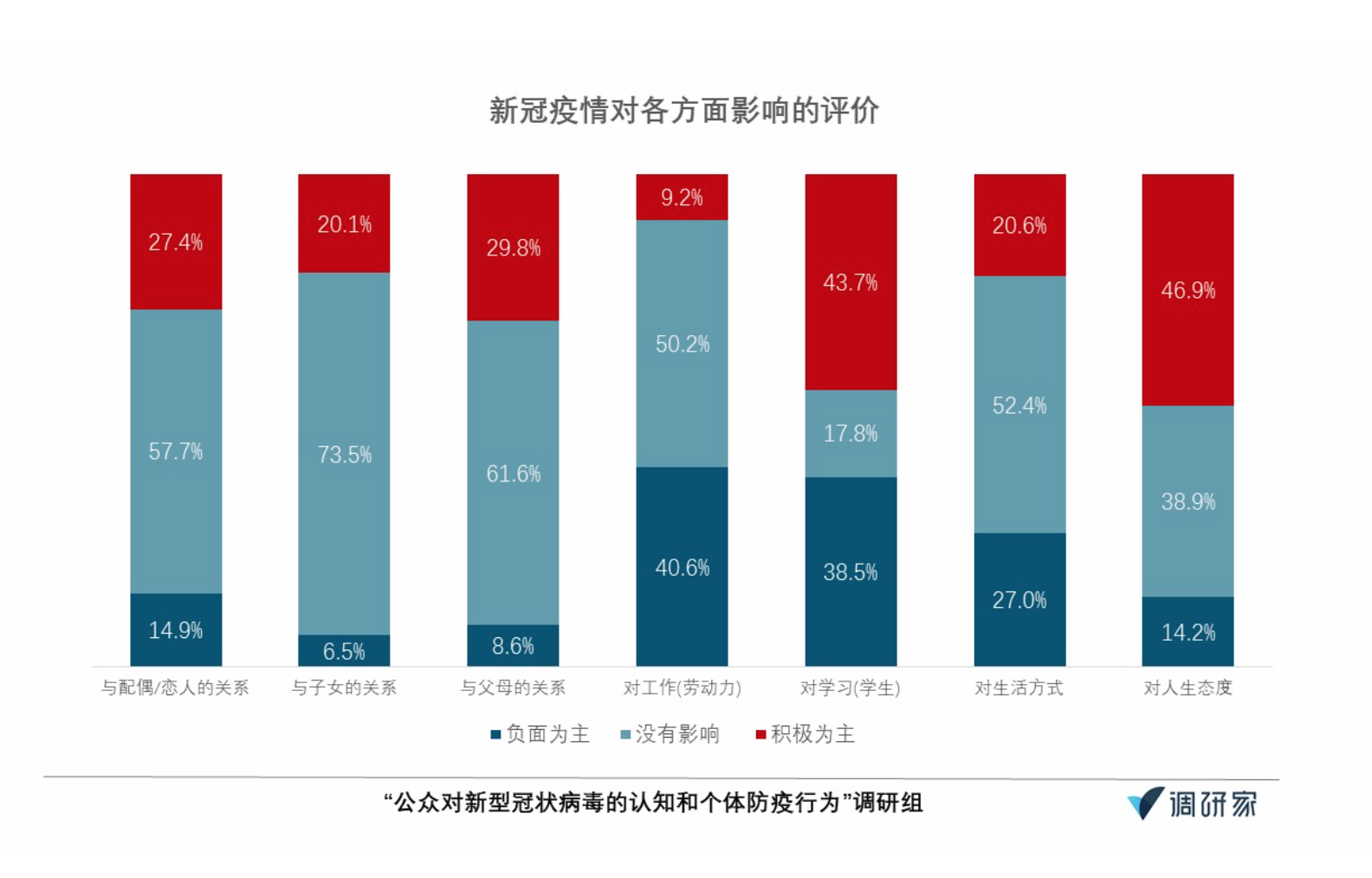

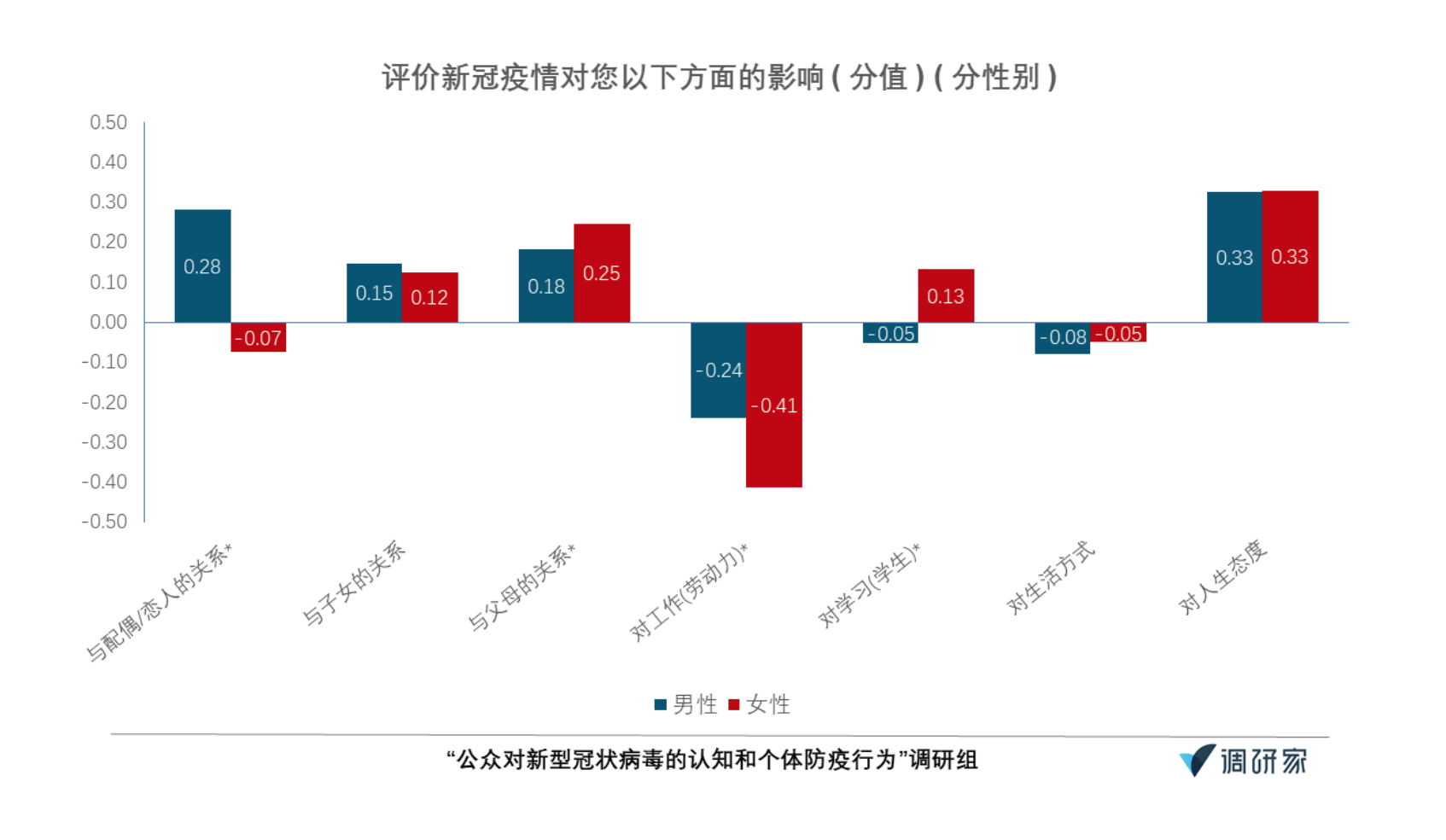

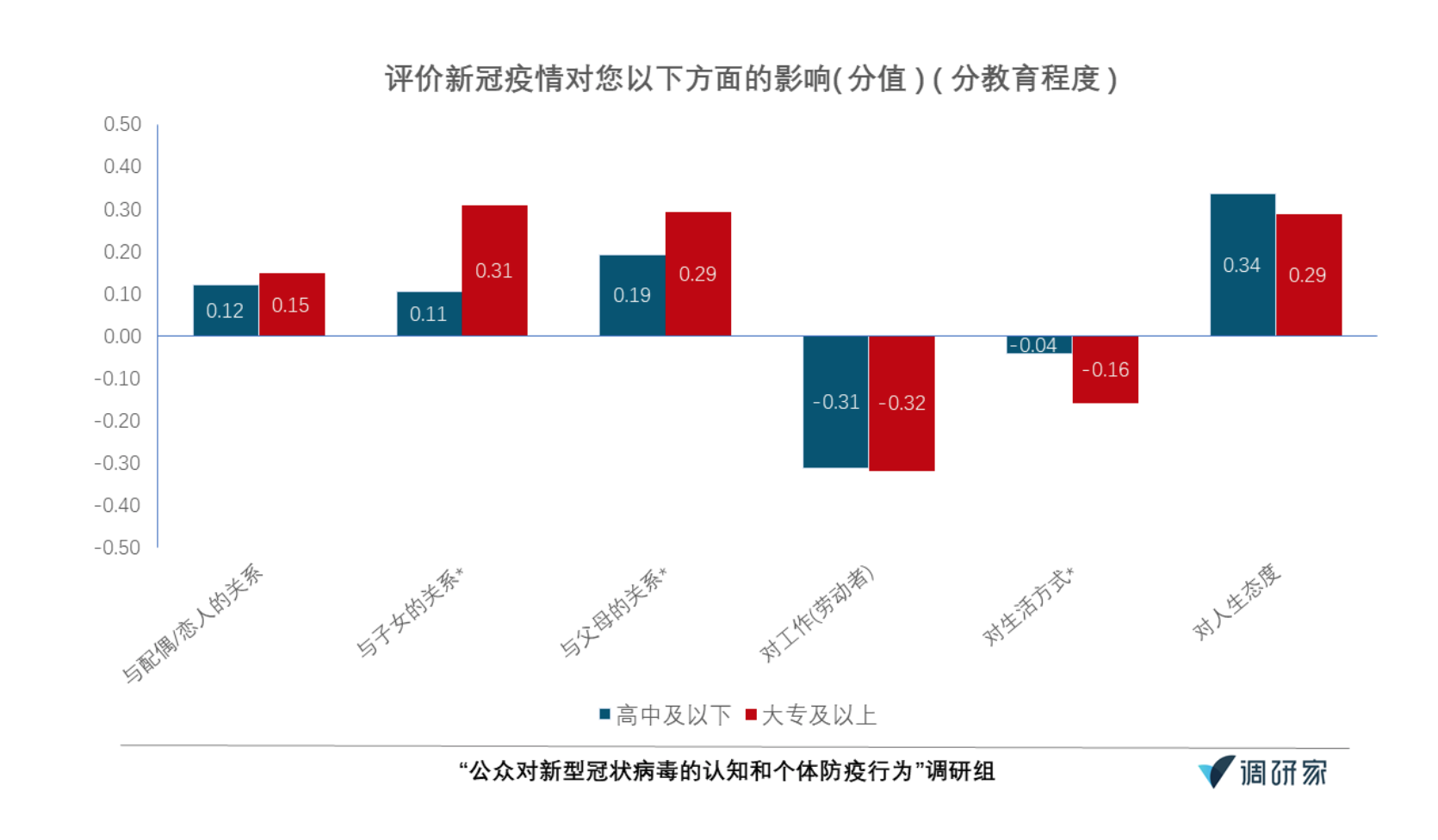

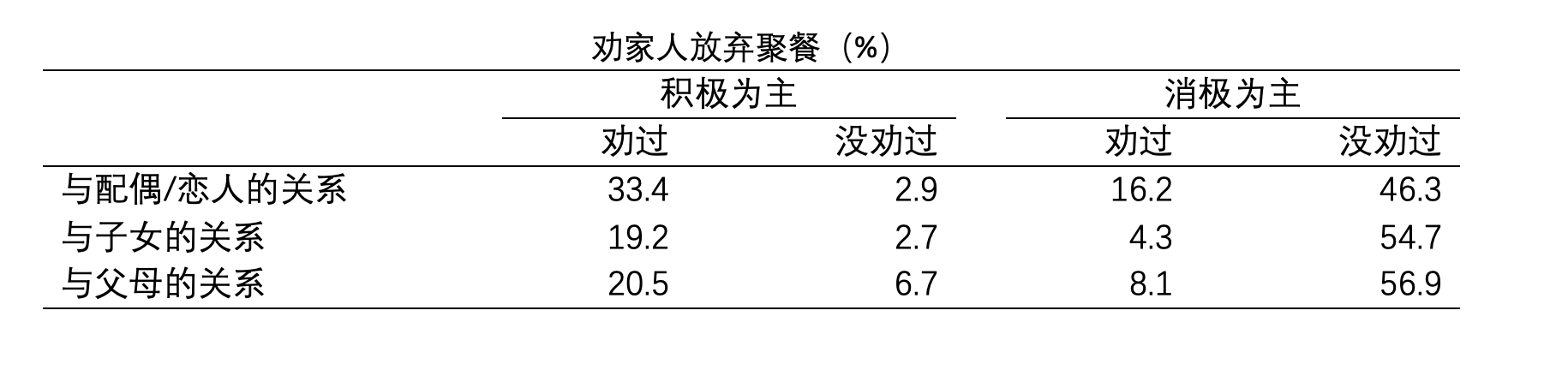

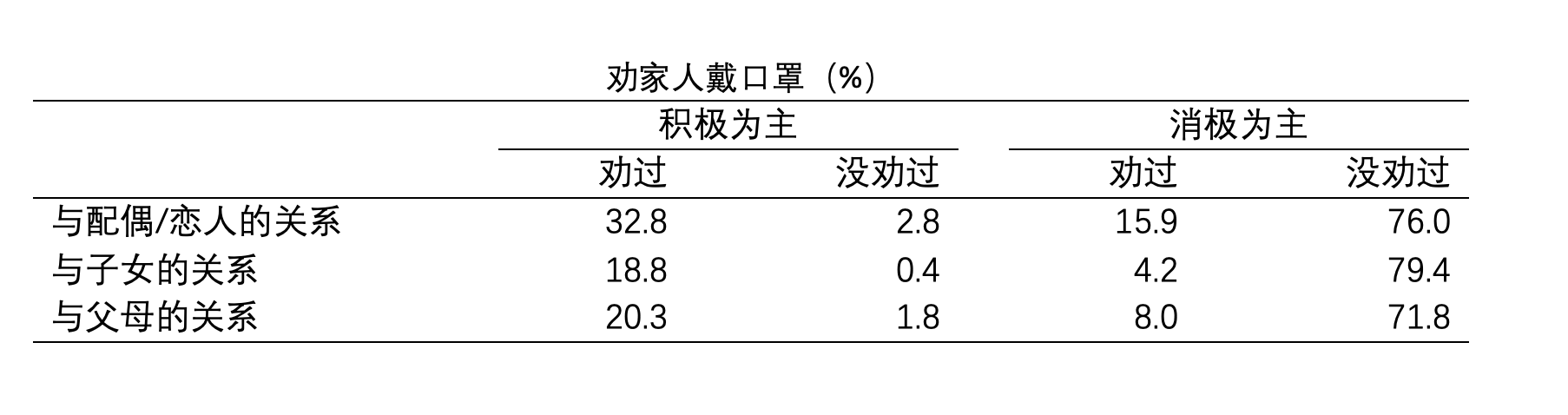

总体来说,多数受访者认为疫情并没有对他们的婚姻关系、亲子关系带来太多改变,但分别有27%、20%、30%的受访者表示,疫情对他们与配偶/恋人的关系、与子女的关系、与父母的关系带来的积极影响多于负面影响;但也分别有15%、6%、9%的受访者认为疫情对上述关系带来的负面影响多于积极影响。综合比较可以发现,受访者评价疫情对婚姻或恋爱关系、亲子关系以积极影响为主的比例高于以负面影响为主的比例。此外,还有将近47%的人认为此次疫情给他们对待人生的态度或价值观带来的积极影响更多。

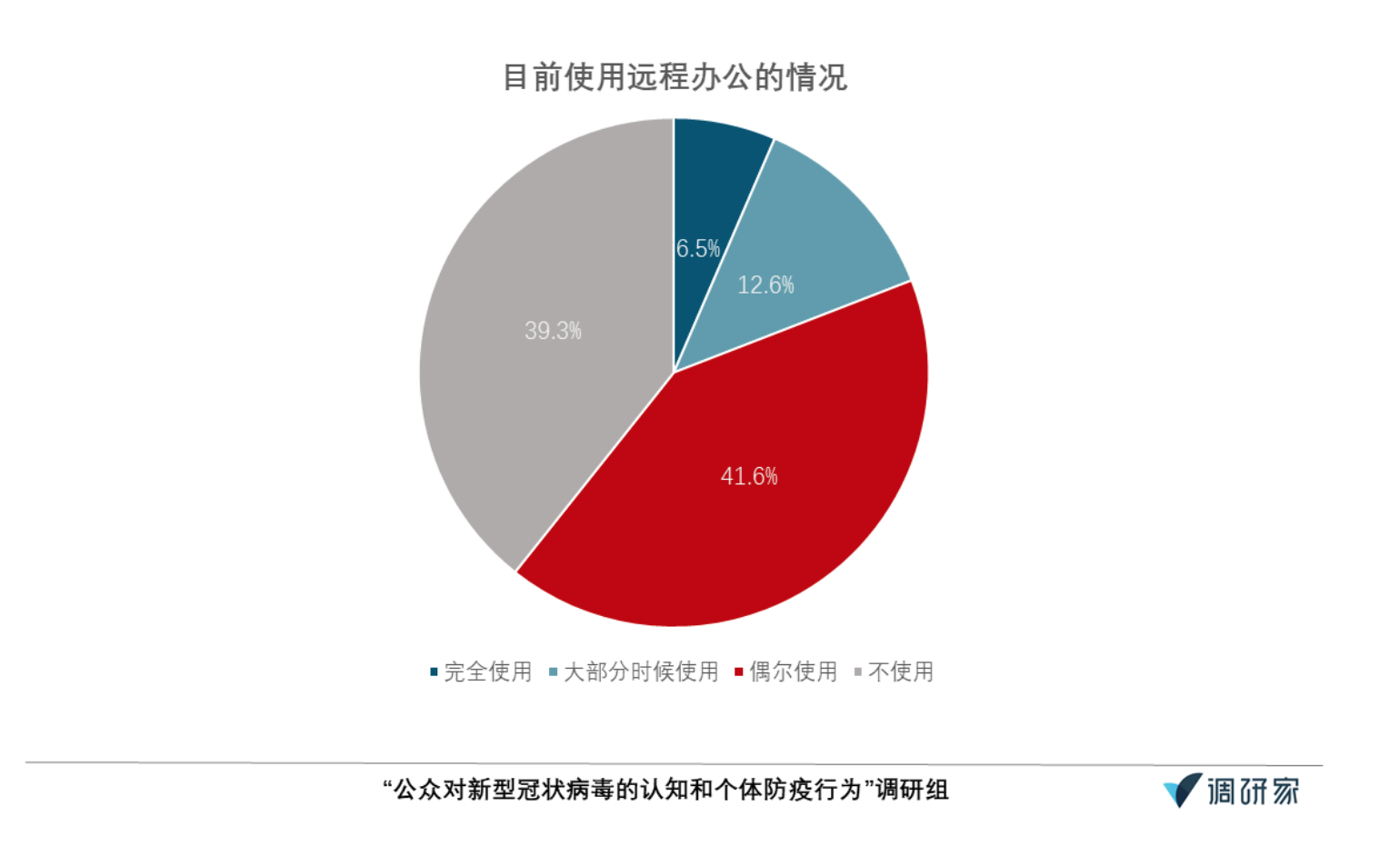

截至3月底,受访的就业者中已有86%完全复工或者半复工、部分复工。在这个群体中,有六成人士使用网络或电话会议、在线办公、在线销售等远程办公手段,但大部分人是偶尔使用。完全或大部分时候依靠远程办公的占19%。

上述疫情对工作、生活不同方面造成影响的认知存在显著的性别差异。在评价与配偶的关系上,女性平均而言更倾向于认为疫情带来了消极的影响,而男性则更倾向于认为疫情带来了积极的影响更多。这可能与两性的家庭分工有关,比如,疫情期间家庭成员在家的时间较多,女性需要花更多的时间照顾家庭成员的饮食起居。与子女关系上,虽然两性均认为积极影响更多,但男性认为与子女关系的改善比例高于女性,很可能是男性因为疫情居家而有更多时间陪伴子女,所以亲子感情升温显著。在与父母的关系上,女性认为积极影响的比例比男性高。不过在就业方面,女性认为疫情影响以负面为主的评价高于比例比男性高,这可能与女性在劳动力市场中的弱势地位有关。疫情对女性工作稳定性和收入的冲击可能更大。

[作者张春泥系北京大学社会学系助理教授,和经纬系香港教育大学亚洲及政策研究学系 副教授。“公众对新型冠状病毒的认知和个体防疫行为”调查受北京大学“新型冠状病毒感染的肺炎防控攻关专项课题(人文社科类)”资助。本调研组主要成员:北京大学社会学系助理教授张春泥、香港教育大学亚洲及政策研究学系副教授和经纬、中国人民大学助理教授靳永爱、复旦大学社会发展与公共政策学院副教授骆为祥、北京师范大学中国社会管理研究院助理研究员李汪洋、中国科学院心理研究所副研究员周洁、北京大学社会研究中心教授、主任谢宇。报告由调研组与澎湃新闻、调研家联合发布。感谢北京大学社会学系学生谭心怡、盛禾提供的助理工作。]