史料 | 1935年:蒋介石笔下的汪精卫遇刺案

原创 陈红民 傅敏 东方历史评论

撰文:陈红民 傅敏

《东方历史评论》微信公号:ohistory

1935年11月1日上午,国民党四届六中全会在南京的中央党部举行,就在开幕式后举行全体委员合影之际,摄影记者中突有一人举枪射击,只见国民党的二号人物、行政院长汪精卫当场中弹倒地。“行政院长汪精卫遇刺”一时成为轰动全国的新闻,轰动程度盖过了四届六中全会本身。当时,日本策动“华北事变”,中日矛盾激化,国民党内部倒汪的风潮不断,四届六中全会本是为召开确定国民党内外方针的第五次全国代表大会做准备的,此际发生汪精卫被刺事件,自然引起中外舆论的极大关注,谁?为什么要刺杀汪精卫?这是人们最想知道的答案。

蒋介石一度被怀疑为刺杀事件的指使者。理由是蒋介石与汪精卫历史上曾经针锋相对,在不少问题上有矛盾。刺杀案发生于集体合影之时,蒋介石已到会场却没有参加照相,这种反常举动更令人心生疑窦。许多文章均写当蒋介石闻讯赶到汪精卫被刺现场时,汪的妻子陈璧君情绪十分激动,双手紧紧扭住蒋介石,边哭边喊:“你不要汪先生干,汪先生可以不干,为什么派人下此毒手啊?”蒋介石竟无以应对。还有人质疑,刺客能混入警戒严密的国民党中央党部下手,说明背景很深。

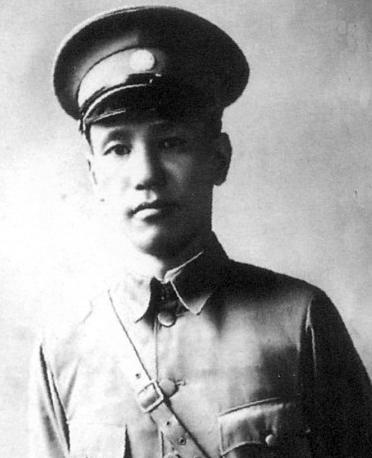

不久之后,案件宣告侦破。实施刺杀汪精卫的是华克之领导的一群爱国人士,他们强烈不满蒋介石为首的南京政府对日妥协政策,组织了晨光通讯社,周密部署,伺机以记者采访新闻的便利接近蒋介石,将其刺杀。在错失几次机会后,终于确定在国民党四届六中全会开幕合影时动手。不料,蒋介石竟然没有出现,实施行刺的孙凤鸣临时决定将枪口对准了汪精卫,汪成了蒋的替死鬼。案情公布时,南京方面又说,刺客系受共产党指使,或是“斧头帮”王亚樵所策动,但许多人仍将信将疑,认为南京宣布“破案”是蒋介石在使用转移公众视线的“障眼法”。直到刺汪案一周年时,华克之为纪念因此案死难的孙凤鸣等战友,特地写《告全国同胞书》,揭露蒋介石推行不抵抗政策的罪行,坦承刺杀是由他们所为,与共产党、王亚樵均无关,行刺的目标就是蒋介石,最后射击汪精卫,则是孙凤鸣不得已的临时选择。蒋介石才从刺汪案中彻底解脱。

有关1935年孙凤鸣刺杀汪精卫案件的文章已相当多,对案件某些方面的挖掘也很细致,但作为缺席主角的蒋介石当时有何作为与感想,却鲜有论及。《蒋介石日记》中对此事件有极详细的记述,正可弥补其他文章之缺憾。

蒋介石记事通常较简略,但1935年11月1日、2日对汪遇刺的情节及个人观感的记述却相当详细,而且两天日记连在一起写(因1日汪遇刺内容太多,页面所限写不下,故延至2日页面上),11月1日至7日每天的日记都记有关于汪精卫遇刺的内容,在11月的“本月反省录”中,还对刺汪案与侦破大发感慨。仅从行文上就看出他对此事的重视程度。如笔者在“蒋介石为什么写日记”中所分析,蒋日记的内容是有选择性的,记什么,不记什么,他有自己的标准。有些事情,他只做不写,如1927年的“四一二事件”等。有些事情他认为日后可能会遭“误解”“蒙冤”的,他会写得详细,如1931年他软禁胡汉民事件等。汪精卫遇刺案属于后者。蒋开始也不知行刺者及其动机,怕自己“背黑锅”,故尽量记得详细,以备洗刷自己。

读《蒋介石日记》,可以了解他与刺汪案的一些细节。

1

作为国民党最重要的领导人,蒋介石却“无故”不参加会议集体合影,而谋刺汪精卫就发生在此时,人们很容易联想到他与刺汪案的关系。他在1935年11月1日的日记中对自己当天上午的活动及感想记述如下:

早起,祷告静坐毕。八时前谒陵毕,见礼节与秩序仍如往日之纷乱。到党部开六中全会之礼节亦纷乱如故,犹未改正,不胜悲愤。将至摄影场时,一出门即当头遇见倭人,察其形色,似专候余之出来者,心犹疑滞。及至场所情形纷乱,心更痛戚。本党同志之不知礼乐,不守秩序,其无建国能力,一望而知。(以下内容写在11月2日页面上——引者)启敌国之轻侮攻伐,增友邦之卑视,□(一字无法辨识——引者)皆由于此,乃因悲慨独回议场,不愿摄影。正欲益之(朱培德字——引者)等痛切告诫此理,而未及片刻,忽闻摄影场枪声连作,有人来报汪先生被刺。

根据国民党开中央全会的习惯,会前全体与会人员必须先到中山陵,拜谒总理孙中山先生,开幕式后集体合影,允许中外记者拍照,然后再进入正式议程。正是这种惯例的议程,使得华克之、孙凤鸣等人可以预先设计刺杀方案。1日上午谒陵之时,委员们衣着不统一,行动拖拉,“礼节与秩序仍如往日之纷乱”。蒋介石是个注意细节的人,对此纷乱状况已觉不爽。六中全会开幕之时,司仪又看错议程单,漏掉读“总理遗嘱”程序,引起会场小混乱。蒋介石大为不满,他将国民党高官们在国难当头之际尚不自觉悟的行为上升到“无建国能力”的高度,认为这是“启敌国之轻侮攻伐,增友邦之卑视”的根源。他也曾到合影现场,但见场面混乱,便“因悲慨独回议场,不愿摄影”。

根据这段日记,蒋介石未参加合影,有偶然的成份。他是到了摄影场地后见场面混乱,“心更痛戚”,又退回去的,希望以此引起他人的觉悟。另一个以前文章均未提到的细节是,蒋介石出门时,迎面遇到一个日本人,似乎专等蒋出来,引起蒋的警觉,“心犹疑滞”。按常理,国民党的高官们从全国各地到南京开会,难得见面,在谒陵、开会与拍照间隙聊天寒喧属人之常情。会议开幕式及拍照既然对中外记者开放,正值中日关系紧张之时,日本记者出现并伺机访问蒋介石,也属正常。但蒋的过分敏感与警觉却保护了他。(有文章记汪精卫不见蒋来,曾专门去请,蒋未允,并说“情况很乱,可能要出事情”,劝汪也不参加合影。蒋日记中未记载此细节。)

蒋这段日记透露出的另一个信息是,国民党纪律相当松弛。蒋不满于其他人的不知礼节不守秩序,自己却更不识礼节,擅自不参加集体合影(好像朱培德等高官也未参加),如此双重标准,他显然是将自己置于党之上了。

2

蒋介石1日的日记中接着写道:

余即下楼,见其(汪精卫——引者)已眠于地上,血流满面,彼犹以余两人之感情,能否恢复,能否谅解昔时误会为言。心滋悲戚,对泣无语。坐待其傍约一小时,医生始来,乃始敷药车往医院。而会仍未开,余乃入场催开会。会毕,往医院诊视,详察弹壳,乃为最旧之弹,必无伤于生命,此心始安。下午,连访数次,精神甚受刺激也。

蒋介石赶到行刺现场时,汪精卫已经血流满面倒于地上。汪精卫见蒋来,竟在生死未卜之时,问蒋能否恢复两人感情,“能否谅解昔时误会”。言下之意,是怀疑蒋因不谅解而报复行刺的,蒋闻之“心滋悲戚”。但此时任何解释也不起作用,两人只能“对泣无语”。日记称,“约一小时,医生始来”,显然是夸张。一则对汪的抢救不会拖这么久,中央党部离南京最好的医院也不远。二是当天上午四届六中全会完成了谒陵、开幕式、集体拍照及正式会议所有议程,若汪遇刺后一小时才重新开会,时间上肯定来不及。蒋介石当时焦虑无助,度日如年,所以感受到那段时间特别漫长。这在心理学上是可以解释的。汪被送医院前,蒋一直陪在旁边,送医院后,蒋又数次去医院探望病情。2日,蒋又去医院探汪伤三次。他自述“精神甚受刺激”,一方面固是汪何以在中央党部遇刺让蒋也感到疑惑,另一方面则是各方面的矛头直指向他。

蒋日记中没有出现一般文章所述他刚到现场就被汪妻陈璧君拉住责问的窘状,但确实有数次提到陈璧君对他指责。蒋在2日记道:“凶手本晨三时死去,国之内部疑心丛生,汪夫人且疑及组织部所为,闻之殊为□□(两字无法辨识——引者),党内之无精诚而且猜疑如此之深。”孙凤鸣行刺后,当场也被卫士击中数枪,次日凌晨即死,这使案件更扑朔迷离。陈璧君具体指名是蒋指使组织部手下杀人,国民党内外对蒋的质疑声音也不断,蒋介石切实感到了压力与痛苦:“汪陈璧君处处以刺案定要余(蒋介石自称——引者)一人负责办理,当此国难党难逼紧,万绪待理之时,又遭此不幸,苦痛之事,精神之受打击既深,而再加此不谅与疑难之案,实不堪设想。何天之试人不断,一至于此哉?”(1935年11月5日)“茹苦负屈,含冤忍辱,对外犹可,而对内尤难,何党国不幸,而使余犹当此任也。”(1935年11月6日)当时,四届六中全会正在进行,蒋介石每天必须面对党内同志质疑的目光,百口莫辩,其巨大精神压力可想而知,他那时甚至情愿子弹打到自己身上,而不愿承受不白之冤:

精神之受打击,其痛苦较甚于枪弹之入肺腑数倍,此次之弹如穿入于我心身,则我心安乐必比甚何等事快也。(1935年11月3日)

蒋介石每天去医院探视,下令给汪精卫发慰问金,还亲自向汪精卫的亲信们说明自己的诚意。然而,案件一日不破,疑虑无法消除。蒋介石对破案工作十分重视,在日记中有具体督办的记录:“全力准备缉凶”、“本日对缉凶事有所指示。”(1935年11月3日)“六中全会闭幕,组织特种会办理刺汪案。”(1935年11月6日)。

所幸,蒋介石的催办产生了效果。国民党特工人员很快查明行刺者孙凤鸣系晨光通讯社记者,再顺籐摸瓜,于蒋介石宣布组织“特种会”来侦办刺汪案的当天(11月6日),即在江苏丹阳将参与策划行刺的晨光通讯社社长贺坡光抓获,案件得破。蒋介石得讯大喜过望,但他最初竟也有些不敢相信:“得刺汪主使人贺某已在丹阳拿获,信疑参半。”(1935年11月6日)。直到次日,更详细的侦破的情况传来,确实无误,蒋才一块石头落地。他写道:

刺汪指使凶犯贺坡光为其改组派员,……已缉获,证明无误。此事乃得大白,一团疑虑尽释,使余如释十字架之重负,是天父之试余信念究为何如乎?(1935年11月7日)

3

1935年11月的汪精卫遇刺案对蒋介石影响颇深,多疑性格使他得以幸免被刺,其后虽有很大的精神压力,但又能较快破案。他日记中以相当长的篇幅来对此事发感慨:

六中全会开幕之日,汪先生被刺,而刺客第一目的则在我,幸获如天之福,得免于难,此为国运存亡所关,非个人之祸福已也。冥冥中益信主宰常临而非人力所可勉强而成。惟我未被刺之痛苦,当时嫌疑丛生,殊较被刺痛苦为犹甚也。幸此案不久彻底破获,猜疑尽释,使余如释重负,更足自慰。据凶手供,去年五中全会时在中央党部已经在余身畔行刺一过,因当时手枪在怀,取之不出,故错过机会,而此次仍未达其目的,岂非有上帝在上主宰而能免此乎?以此而可记者,凡经过数度被刺而事后由凶手自白者,一为十四(1925)年之广州,二为廿二(1933)年之安庆,去年则为第三次也,事后刺客皆临事转意,其前二次皆见余神采奕奕,不忍下手,而反生敬畏也。乃知天之未丧我中华也,反动其如余何?倭寇其如余何也?(1935年11月30日“本月反省录”)

蒋介石的这段感慨有三层意思:第一层是庆幸身为行刺的第一目标的他,却能“获如天之福”避开杀身之祸;第二层是庆幸案件迅速得破,自己得以洗刷与解脱;第三层则是将此偶然事件,当成必然,联系自己以前几次逃脱遇刺、大难不死的经历,说成是上帝庇护、主宰的结果,言语之间不免有“天降大任于斯人”的自得。

值得注意的是蒋在总结自己躲过几次谋杀后所写的最后一句:“乃知天之未丧我中华也,反动其如余何?倭寇其如余何也?”蒋自视甚高,把他个人的生死与国家命运联在一起,“反动其如余何?”意即国内反对他的人不会成功,这好理解。“倭寇其如余何也?”则看似突兀,因为汪精卫遇刺案从表面上看不到日本的影子,但联想到当时日本对中国步步紧逼,蒋介石心理上始终难以摆脱日本侵略造成的阴影,此句也就不难理解了。果然,在1935年11月底召开的国民党第五次全国代表大会上,蒋介石就宣布了较为强硬的对日政策。

(作者授权刊发,原文首发于《世纪》,有部分修改。)