书的圣殿与人的傲娇

营造了辉煌的圣殿,为书加了冕的,纽约要算一处。

书,恐怕是这座超级大都会里,能与悠久历史发生关联的罕有物件。雕塑家爱德华·波特(Edward C. Potter,1857–1923)设计的石狮子,可能比这座城里的其他动物更明白这一点。

用书镀金的新大陆

波特雕塑过的石头狮子有雌有雄。雌的两只酷魅妖娆,修长着腰身,卧在曼哈顿岛靠麦迪逊大道的东36街上,镇守着身后的摩根图书馆。所谓“摩根”就是约翰·皮尔庞特·摩根(John Pierpont Morgan,1837-1913),联邦钢铁、通用电气、美国电话电报……美国金融史和实业史多半都要从这个名字写起。没有人不知道他富可敌国,但他自己最得意的恐怕却是他的艺术收藏和文化教育事业。大都会博物馆一进大门的左手边就有碑文,纪念他推动大都会博物馆的建立,捐赠并出借藏品,还出任总裁长达42年。七十岁时摩根更为自己建成了这座私人藏书楼,仅十五世纪中叶的古腾堡圣经,他就藏有一部羊皮纸版和两部印刷纸版。

从狮子身后原初的大门进来,是一个圆拱大厅,繁盛丰满的壁画(图1)华丽丽从头顶罩下来:中心位置被小天使拱卫着的,是“宗教、艺术、科学、哲学”四位女神;东西和朝北的三面半月舷窗,绘有伊利亚特、奥德赛和亚瑟王的史诗和传奇。整个图书馆被郑重地定义在了西方古典文明的原点之下。

往东,原是摩根的三层藏书楼,和那些整饬满布的中世纪藏书一样引人注目的,是由哈里·莫布雷(Harry Siddons Mowbray 1858-1928)受佣绘制的巨型壁画(图2)。1906年,在格林威治村的画室里画了三年之后,莫布雷将他的画布装上了房顶,也成就了这名被姨妈领养的英裔孤儿在纽约的功名。画面非常欧洲,莫布雷是在巴黎和罗马学习的十五世纪意大利艺术,画面洋溢出的文艺复兴之风自然在情理之中。喜剧、绘画、建筑、诗歌、历史、音乐、科学、悲剧和天文学九位缪斯居高临下于三层书架之上,旁边是被她们眷顾的天才大师,比如,写作了《神曲》的诗人但丁(Dante Alighieri)、以《春》和《维纳斯的诞生》闻名的画家波提切利(Sandro Botticelli)、文艺复兴三杰之一的画家米开朗基罗(Michelangelo Buonarroti)、建筑家桑加罗(Antonio da Sangallo)、西方哲学的奠基者苏格拉底(Socrates)、促进了英文标准化的出版家卡克斯顿(William Caxton)、以《历史》著称的作家希罗多德(Herodotus)、物理学家伽利略(Galileo Galilei)和让欧洲人知道了美洲的探险家哥伦布(Christopher Columbus)。“人是万物的尺度” ,“重归文艺复兴”的摩根穹顶,洋溢着对人与智慧的无限颂扬,甚至是不加掩饰的炫耀。十九世纪末的美国新贵,对十四至十六世纪新兴资产阶级文化思潮的这种不厌其烦地复述,自然含有致敬的意味,然而自觉不自觉地,也是在为自身的所谓世俗成功归因——巨大财富的正当性需要在新大陆,以类似罗马万神殿的形式被隆重正名。

美国版的万神殿,就是所谓名人堂或者名人墙。人同此心,就像咱们中国人的祖先牌位或者五百罗汉,只要足够久远抑或足够突出,被神化被崇拜的可能性就总是会有的。摩根的这幅环绕式名人画墙,连缀出的是相当“旧大陆(old world)”的知识概念。仰望这份“西方正统”名单,不由得想起纽约另一处的一项名曰“巴尔特(Butler)旗帜项目”的所谓“学生活动(抑或运动?)”。巴尔特是哥伦比亚大学最大的图书馆,恢弘的门额上镌刻着荷马、希罗多德和亚里士多德等八位希腊哲人的大名。1989年有通识教育学院的女毕业生,在这份名单之上拉出了四十多米长的横幅,上书萨福、勃朗特、伍尔夫等女作家的名字,以批评对女性作家的忽视。尽管横幅很快就被安保拆除了,但这个做法却延续了下来。1994年,又一横幅上墙,这一次获得了校方的短暂许可,仍旧一列女将,名单略有调整,添加了波伏娃,特别是加上了墨西哥裔的希斯内罗丝(Sandra Cisneros)和印第安人西尔科(Leslie Marmon Silko)等有色族裔。最近的一次,校方的许可是从2019年10月1日到12月16日,这一次的提名还兼及对核心课程缺少有色族裔女性作家的批评。莫里斯(Toni Morrison)和张粲芳(Diana Chang)大名在上,后者据说是第一位在美发表小说的美籍华裔。

在人和思潮都长着反骨的大学,这样的事件不足为奇,这样的质疑也具有启发性,特别是在倡导平等多元的当下,“美国文化的源头究竟何在”确实是个需要深刻反省的复杂议题。这个世界很多地方甚至说大部分地方,还需要高喊性别平等、种族平等;黑人在美国的权利也就是这么不遗余力地喊出来的。尽管这种“硬杠”在逻辑上的疏漏显而易见,有点类似于去质疑中国古典哲学课程为什么只有孔孟老庄,而不选李清照和张爱玲等女作家一样。然而,文化和思想究竟应不应该性别“挂帅”?女权主义运动在今天究竟是进步了还是退步了?当智识被刻意地以男女之别来标记的时候,对性别的默认歧视和对人类智慧的再次误读,是否也悄然来临?纽约泛滥着的越来越不容讨论的女性 “受害者情节” (尤其是有色人种、非基督教女性),会不会暗含对广泛女性的隐蔽洗脑从而以弱者定势思维的灌输,造成更深刻的迫害?但这些严峻切身的问题,都被事件的“政治正确”这个喧宾夺了主;倒是学生的“有限反思”和校方的“有限宽容”,给人留下了深刻的印象。历史本身从来都我行我素,但与历史相处的方式,却是一个民族理性的标尺;而苦难历史重演的频次,则是一种制度以及所依存的文化是否败坏的测试仪。

靠近公园大道东60街的格罗里尔俱乐部(Grolier Club)成立于1884年,是美国历史最久、规模最大的艺术图书爱好者协会。今年的开年大展是《女性著作五百年》(图3)。相比哥伦比亚女大学生单列女作家名单的做法,格罗里尔的出手明显老辣。我很乐于看到第一部由女性撰写的基于两千余次助产经验的产科著作(布尔西耶 Louise Boursier,1642年,巴黎);欣喜于各类昆虫的逼真图谱,知道昆虫变异研究和教育的开拓者是女性(梅里安Maria Merian,约1718年,阿姆斯特丹);感慨于《特鲁斯自述》供养了曾经是黑人女奴的作者,并照亮了美国废奴和女性解放的道路(1853年,特鲁斯Sojourner Truth,纽约)。

摩根图书馆也似乎没有另列名单、另挂横幅的动向,今年冬天更是启动了耗资逾千万美金的原建大门的修复工程。在崇尚追新逐异的纽约,这种做派很“中世纪”,守旧、传统。2019年夏天,纽约公共图书馆总馆纪念美国诗人惠特曼诞辰200周年,通过展示同性之间零散的书信和照片,试图把重点导向“他的名字几乎成为包容、平等、感性和个体价值等观念的代名词”——纽约的展览往往质量上乘,如果不看导览词的话——里面挟带着不少对世风的逢迎,需要十二分的警惕。我比较怀疑惠特曼的非常“历史”和非常“美国”,会是因为他的性取向。好在我穿过六个街口,就看到了摩根的惠特曼纪念展,1855年版的《草叶集》(Leaves of Grass)和《哦,船长,我的船长》(O Captain! My Captain!)的手稿安卧眼前,后者是他1865年为林肯总统所做的著名挽歌。29年前我开始在大学任教,要先做几年本科新生辅导员,第一次班会我用盒式录像带播放了盗版的美国电影《死亡诗社》(Dead Poets Society),片尾的经典桥段就是曾被森严戒律管教的高中男生站上课桌,用被启蒙了的声音喊出“哦,船长,我的船长”。这是我和华东师范大学中文系1991级一班的暗号,是很难忘记的个体生命的密码。

十足的实力,还是有十足的魅力的;而这种魅力,本质上关乎智性、境界与态度,而与性别和年代无关。

“我们的船安渡过惊涛骇浪,我们寻求的奖赏已赢得手中。”十九世纪末的“镀金时代(Gilded Age)”成就了摩根,经济猛进带来的财富,成为艺术收藏的保障;欧洲经济的没落和移民的涌入,也使得文物和人才大量流向美国。马克·吐温(Mark Twain)1873年的第一部长篇小说《镀金时代》,成为美国十九世纪最后三十年的时代代名词;它不仅是在象征意义上极言美国的财富急聚;而且也在字面意义落实为一种装饰风格——镀金时代的美国,室内外装饰无不以镀金为能事。老弗里克(Henry Clay Frick, 1849-1919)是与摩根同处于镀金时代的实业家,弗里克收藏馆的艺术段位与摩根图书馆也不相上下;属下的弗里克艺术文献图书馆的阅览室墙上,装饰着罗霍夫(Nicola Lochoff, 1872-1948)复制的意大利阿西西的圣方济各大教堂中的《圣母玛利亚、圣婴与两位圣徒》(图4),上面写着常见的宣教语“无光则盲” 。对于镀金时代的富豪们来说,这句话多少有些“锦衣夜行”的意味。弗里克的女儿购藏了很多罗霍夫临摹的文艺复兴时期的作品,大多都是这样金灿灿的。给圣像描金是出于宗教的虔诚,而它们后来被购藏而用于装饰,也许却是由于,文化的自信非黄金就可以饱足,但是没有黄金则是万万不能的。

尽管新贵们总是有藏不住的傲娇——摩根图书馆的天穹,缪斯和天才之上是十二星座,而藏书楼入口的正上方则是摩根自己和第二任夫人所属的白羊座和双子座(图5)。据说,摩根第一次走进他的藏书楼,站在他的两颗幸运星下凝视天花板,曾说:“我原以为这是我的图书馆,现在看来,它是莫布雷的了”。这句话当然可以理解为对画家画作的夸赞,然而,新贵的傲娇之下,对传统文明的敬畏,也是耐人寻思的。图书馆大门上的亚瑟王,皇冠、宝剑和项链都大镀其金,是摩根授意的夫子自况,还是莫布雷的奉承侧漏,不得而知;但亚瑟王画像的对面,一目了然的,是圣母玛利亚雕塑头顶上写着的:“荣耀归于上帝”。

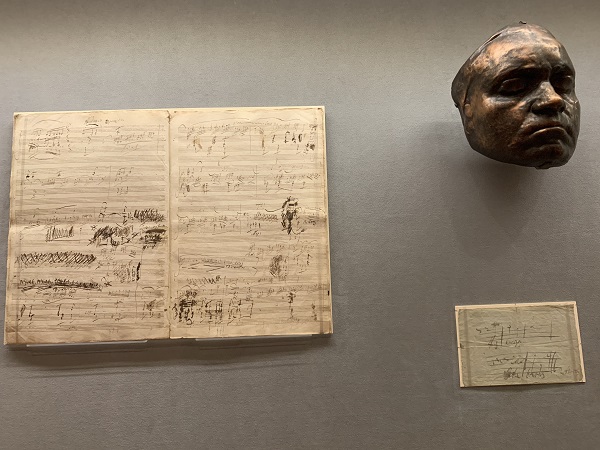

1907年落成的摩根图书馆,是经济资本向文化资本的一次转化。某种意义上,不妨将其视作崛起的“新大陆”镀金转型的标本。1924年摩根去世后,其子将图书馆开放,并逐渐建成为摩根图书馆和博物馆。2020年是贝多芬诞辰250周年,博物馆在底层的一面短墙上,很低调地展示了摩根购藏的贝多芬活体面部石膏像和若干手稿,包括摩根1907年购入的G大调第十小提琴奏鸣曲(图6)。经济资本与文化资本之间的互动,本就是颇可玩味的历史母题。贝多芬最后的这部小提琴奏鸣曲,为到访维也纳的法国小提琴演奏家洛德(Jacques Pierre Joseph Rode,1774—1830)而作,1812年12月29日洛德首演时,钢琴伴奏是贝多芬的私教学生鲁道夫大公(Archduke Rudolph),当然,鲁道夫更需要被提及的身份是贝多芬的赞助人,而奏鸣曲自然是题献给大公的。摩根购入的是1815年贝多芬与出版商最后议定的版本,这是贝多芬被购入美国的第一份重要签名手稿。石膏像的下面,展示了贝多芬抄录并谱曲了的两行短句“生命短暂、艺术长存”。

财富与责任,艺术与声名,个体与家国,现世与永恒,这些久远的选题,恐怕并不只是鲁道夫大公、摩根和镀金时代的美国需要去回答。“生命短暂、艺术长存”,出自希波克拉底 (Hippocrates),公元前四到五世纪的古希腊名医,西方医师行医之前的誓词就是托希波克拉底之名。良医如良相,这位曾将医学独立于巫术和哲学之外的先贤还说了后面的三个警句,“实践总是危险的,决断总是艰难的,机缘总是转瞬即逝的”。太阳底下无新事,面对这张小小的纸片,我一遍遍地念及我在武汉的老母亲。庚子年的春节,自以为已经“厉害(镀金)”了的“我的国”正在遭遇的,与其说是疫情,不如说是带着巨大问号的断喝。

玫瑰色的天穹下

书比人长寿,比人有记性。1348年佛罗伦萨爆发黑死病,暴毙十多万人,丧钟齐鸣。第二年薄伽丘(Giovanni Boccaccio)以这次瘟疫为背景,写下《十日谈》,讲述十名到郊外山上的避难者,决定每人每天讲一个故事来捱过瘟疫,最后集齐了一百个故事。这本现实主义短篇小说集,毫不留情地揭露黑暗势力,遭到帝王、贵族和教会的攻击咒骂。薄伽丘的头像安放在摩根图书管理员格林(Belle da Costa Greene,1883 -1950)女士办公室的壁炉上,这位传奇女性从1905年开始稳坐于此43年,某个意义上,她才是摩根图书馆真正的掌权人;而纽约顶级文化圈里呼风唤雨的她,为什么会选择薄伽丘这位讲故事的人在她的身后呢?

格林女士的头顶是芬恩(James Wall Finn)1905年完成的壁画(图7)。与莫布雷繁盛中的庄重不同,芬恩似乎要挣脱矩形的框格,他画的人像都是高贵舒展的;而之所以看得出是芬恩的手笔,紧要的是因为人物背景里,那些让人过目不忘的,玫瑰色的天空。

巡着芬恩的密码,步行10分钟,就到了第五大道东42街的斯蒂芬·施瓦茨曼(Stephen A. Schwarzman)大楼,1911年正式落成开放的纽约公共图书馆主馆,在2007年至2011年获赠金融家施瓦兹曼1亿美金的赞助修建后,改成了现在这个名字(恐怕要多说一句,他的中文译名叫苏世民,在中国设立了苏世民学者项目。目前已向清华大学捐赠了3亿美金,是中国大学收到的最大单笔捐款。文化资本为财富加冕,似乎是纽约富有的传统)。爬上这座研究型图书馆的三楼,是一个和足球场一样大的“玫瑰阅览室”,一抬头就可以和芬恩重逢。在启用之时就完成的云天(图8),索性连人都没有了,连绵三幅,像奔涌的海浪,翻滚着,翻滚着,翻滚着,镀着玫瑰色的光芒。这是很纽约的天空,冬日傍晚,东河岸边,落日余晖下的云彩真是这样玫瑰色的,在灰蓝色的天空上,翻卷着,向着同样灰蓝色的,大海的方向。

我没有想过,在纽约这座城里,会坐下这么长时间。盛夏或者寒冬,完成了实地调研后,我都会坐在这里,借助馆藏整理思绪。眼睛干涩时,仰起脖颈,玫瑰色的天穹,就那样抒情地扑下来。

这是镀金时代的“浪漫主义”,气度是镀着金的,情怀镶着玫瑰色的云彩;有着永不枯竭、无所畏惧的勇气、创造力和实干精神。你若不信,就去比较比较玫瑰阅览室入口处的壁画,气氛和格调截然不同,一下子从天上到了人间。

和镀金时代的抒情风格不同,门口的四幅是我这一代的国人都非常熟悉的现实主义作品。1940年纽约公共图书馆出版的官方资料显示,这套壁画的主题是“文字书写的故事”,由四幅组成,分别是《带着诫碑的摩西》(图9-1)、《中世纪的抄写员》(图9-2)、《向美因兹议员出示样本的古腾堡》(图9-3)和《莱诺铸排机》(图9-4),分别对应着人类文字书写历史上的四次重要变革。面对玫瑰阅览室左手边的第一幅图,对应的是在黏土或者石碑上刻写文字的时期,画着摩西因为族人不听劝诫而怒砸石碑的样子,石碑上是传说中耶和华亲手刻下并送给摩西以告诫以色列人的《十诫》。右手边的第二幅对应的是人类用毛笔或者羽毛手工抄写的阶段,描绘的是中世纪的僧侣在修道院里,用鹅毛笔逐字逐句誊抄文书的样子,这在十五世纪中叶之前的欧洲是常态;背景是战争的杀戮场面,以暗示历史的记录对人类的警示作用。顺时针过来的第三幅,纪念的是西方活字印刷术的发明,画面上描绘的是1455年的德国人古腾堡,正在向美因兹地区议员阿尔道夫展示用活字印刷术印成的《圣经》,阿尔道夫在古腾堡做实验做得倾家荡产时资助了他的生活。纽约公共图书馆藏有第一本横渡大西洋莅临美国的古腾堡圣经,因为地位重要且存世稀少而备受瞩目,1847年到达纽约港时,海关官员都被要求要向这本划时代的印刷典籍脱帽致敬。最后一幅记录的是美国本土在书写历史上的贡献,画面中莱诺铸排机的发明者默根(Ottmar Mergenthaler)坐在机器旁,与《纽约论坛报》的里德(Whitelaw Reid)一起校验刚刚印制出的报纸;而背景中的报童和布鲁克林大桥清晰地交代着这一变革的发生地正是在纽约。这四幅画是“命题作文”兼“政府工程”,壁画家兰宁(Edward Laning, 1906-1981)设计了草图,1938年5月得到纽约公共图书馆董事会的核准,1940年4月完工并由市长揭幕。它们是美国历史上一段非常时期所生产的大量非常产物中的代表。

镀金时代三十年后的1929年,华尔街股灾爆发,标志着美国陷入“大萧条”,失业率飙升至百分之二十五,全球进入二十世纪时间最长、影响最广、强度最大的经济大衰退。为提振民心,美国总统罗斯福实施新政,于1935年至1943年,设立了美国历史上最大的政府机构“公共事业振兴署(Works Progress Administration, WPA,1935-1943)”,由政府牵头先后为八百万人提供了工作机会,其中就包括资助由财政部主持的“财政救济艺术项目(Treasury Relief Art Project,1935-1938)”。后者旨在通过公开招聘、审批、拨款等流程,为艺术家提供工作机会。前后有近五百名知名艺术家入选,为联邦建筑物创作“体现美国风貌和时代精神”的壁画和雕塑;而这些艺术家所需要的助手和相关劳务人员,则必须在 “联邦艺术项目(The Federal Art Project,1935–1943)”登记在册的等待救济人员名单中选取,这是“公共事业振兴署”直接主管的五个艺术项目之一,涉及壁画、摄影、景观设计和手工艺品等各类视觉艺术。

回顾这段历史,不能否认政府这一系列的干预措施,在大萧条的危机关头,确实起到了提振经济的效用,比如“公共事业振兴署”八年间的项目获益人数,高达八百多万;仅“联邦艺术项目”就维持了大约一万名艺术家和手工艺者的生计,联系其所在的家庭,这些项目的人道意义不言而明。然而,政府行为在文化艺术领域的历史得失,也需要在时间的沉淀后,足够理性地予以反思。“公共事业振兴署”设立的五个项目都是文化项目,不论是以视觉艺术为核心的“联邦艺术项目”,还是“联邦音乐项目”、“联邦作家项目”、“联邦剧院项目”和“历史记录调查项目”,它们的本质都是救济措施,而不是文化艺术或者学术研究活动本身,尽管这些项目对于大萧条之下的文化产业可谓“输血急救”,也确实在全国范围了建设了诸多的文化基础设施,丰富了普通百姓的日常生活,也通过诸如广泛的群众性采风活动收集到前奴隶的口述史等珍贵资料,这些历史性的贡献不可忽视。

然而,不论是财政部的“财政救济艺术项目”,还是“公共事业振兴署”的五大工程,乃至类似的联邦邮局的“联邦邮局壁画项目(United States post office murals,1934-1943)”都由于是政府行为,而不可避免地在动机上,带有强烈的意识形态宣讲和政治宣传动员的色彩;在内容题材上,被限定了现实主义的表现手法和积极向上的艺术风格,至于个性化的艺术表达乃至当代艺术手法都被极其严格的政府审查制度给革除了,以至于像兰宁这样的著名艺术家,在纽约公共图书馆这样典雅恢弘、艺术品位极高的建筑物里,也被束缚住了手脚;四幅偌大的壁画,多少类似看图说话似的“教科书”或者“宣传画”,拘谨得很。邮局、车站、剧场、社区活动中心……美国的联邦建筑里,不计其数的壁画,其实都出自像兰宁这样的大家之手,然而他们都消弭于千篇一律的画面之后,姓甚名谁已然无所谓了。

为了达成宣传的目的,意象的拼凑也就在所难免。哥伦比亚大学巴尔特图书馆的大厅里,代表智慧的雅典娜女神用盾牌挡住炼狱中窜出的愚昧和贪婪;而信仰、科学和艺术的女神则引领着工农大众升华(图10)。这幅壁画的作者萨维奇(Eugene Savage,1883-1978)可谓“公共事业振兴署”的“御用”画家,毕业于芝加哥艺术学院,耶鲁大学艺术和建筑系的讲席教授,绝非等闲之辈。然而,我的神啊,你没有看错,画面的左下角,握着锤子的大胡子就是工人,握着苹果的秃头的就是农民;至于眼神,呆滞的就是工农,高冷的就是女神,翻白眼的当然是恶魔嘛。意思是蛮显豁了,但恕我直言,这样简单粗暴的画面,让来自拥有“文艺为工农兵服务”之“优良传统”之大国的我,也感觉十二分的违和。

雅典娜真是好尴尬啊。

普天之下,政府的钱都不好拿。我们的大学、我们的文化机构,项目制和工程制仍然风行,甚至是唯一的正途。在纽约这个国际大都市的公共文化机构里,每每与不可回避又乏善可陈的现实主义壁画们面面相觑,我总有非常现实主义的感伤。权力一张扬,个体就消弭,而被权力审查监管着的艺术或者学术,还是不是艺术或者还能算是学术吗?

2019年初的冬雨和今年一样阴冷,2月我在格林威治村看了场电影《无主之作》(Never Look Away),有德国制式的阴酷冷郁。虽然这并不是当代德国画家里希特(Gerhard Richter)的传记片,但影射的痕迹无处不在。1961年柏林墙建成之前,里希特已经从当时东德的德雷斯顿艺术学院的壁画班完成了硕士学业,其毕业作品就是陈列在德累斯顿德意志卫生博物馆楼梯层的大幅壁画,大海航行中的舵手和巨幅红旗是“苏联现实主义”风格在“全世界无产阶级政权”里开的花结的果,实现了东德教授要求的“文艺要为政治服务”的宗旨。然而,里希特在29岁时还是逃亡西德,并在杜塞尔多夫重新就读,而西德的教授反复警示他对所谓现代艺术的有样学样“这些都不是你”,直到他在真实相片的模糊模拟中,找到了最初的“面对真实、自我和记忆”的绘画语言,从此步入当代艺术的自由之境。2020年3月大都会博物馆布鲁尔分馆的特展《最后还是绘画》(Painting after All),以作品为时间轴,展示了里希特艺术灵魂的挣扎与觉醒。在东德壁画里,里希特是一双无声劳作的手;而现在,一幅幅画作都是高昂着的尊贵倔强的头颅。

是否可以说,在智性的时空里,成就某一不可替代的理念,可能是人类可以约略傲娇的时刻?

兰宁毕竟是做过美国“全国壁画艺术家协会”主席的。1942年,他在四幅现实主义壁画所环绕的天穹上,完成了《盗火的普罗米修斯》(图11)。至此,镀金时代和大萧条时期的美学,终于握手言和。在希腊神话里,普罗米修斯和雅典娜共同创造了人类,普罗米修斯用泥土塑造人形,而雅典娜则为泥人灌注灵魂和知识。违背宙斯的意志为人类盗火,普罗米修斯付出了被恶鹰啄肝的痛苦,他足够被人类仰望,用火光引领人,并成为神行走在地上的骄傲。

从1895年动议兴建纽约公共图书馆算起,今年是该馆建成125周年的大庆日子。在这一又二分之一个世纪里,被读者借阅最多的居然是一本儿童绘本《下雪天》(济慈,Ezra J. Keats,1916-1983),自1962年出版以来,一共被借出了485583人次。济慈将城市生活和多元文化引入童书,他把黑人小男孩彼得设定为主人公,在初雪后的四邻街巷里,捏雪球、滑雪、踩雪水,尝试着所有没有做过的新鲜事儿,最后“他抓了一把雪,压得实实的,放进口袋里,预备着明天还能玩,然后走回温暖的家。”

让我们把这个好奇的小娃娃看作是一个朝气蓬勃的隐喻吧。相较于西安、开罗、雅典这样古老的城市,纽约在年龄上只能算蹒跚的小童。但她却拥有也许是世界上最便捷和多样的图书馆系统,且不说众多的博物馆、研究所和俱乐部都建立有私营图书馆,就说纽约市的三大公共图书馆就下属公立免费的社区图书馆220家,其功能接近社区俱乐部。不论是借阅1875年善富神父翻译的《瞽牧劝捐》,还是调看富路德夫人捐赠的1931年的北京门神与纸马,或者就是去借个手提电脑查邮件、翻看最新版的报纸杂志,从没有被要求出示过任何所谓的“单位介绍信”,不需要解答“我是我”这样世界级的证明题。我因此热爱这座疯狂的城市,甚至认为她因此可以所向无敌,不妨傲娇于世。

第五大道纽约公共图书馆的大门前,是波特设计的两只雄性石狮,盛年的沉着的君临天下的样子。两只狮子原来叫做 “阿斯特勋爵” 和 “莱诺克斯夫人” ,借了图书馆创建者的名字;到了1930年,拉瓜迪(Fiorello La Guardia)市长将它们改名为 “耐心” 和 “坚毅” ,鼓励市民以此等品格去迎战经济大萧条。没想到2020年初春,新冠疫情从武汉蔓延到了纽约,从3月14日开始图书馆被迫关门至今。 “耐心” 和 “坚毅” 从未有过地寂寞着,抱着书趴着,不响。(图12)在意外、灾祸和宿命降临时,所谓镇定,其实是“等待”而不是“期待”,也许不能改变任何事情的走向,但却大略可以显山露水,识人知事的。

因为“耐心” 和 “坚毅”的背后,有书。书,不迎不拒、不激不随。

图书馆大门南北龛阁里各有一座大型雕塑,没有两只雄狮那么引人注目。南边美神的头顶,是一行安静的句子:美是永恒的声音和内在的话语,亘古弥新;而北边力神的上面,模模糊糊地写着:首要之义,乃是真相胜于输赢。

下自成蹊,桃李不言。书亦如是。

2020年2月11日初稿于纽约大都会博物馆沃森图书馆

2020年4月21日修订于纽约林地公寓

以纪念去不成图书馆的世界读书日