萨特逝世四十年︱张巍卓:日常的中断与自我的关怀

“自由的重负”

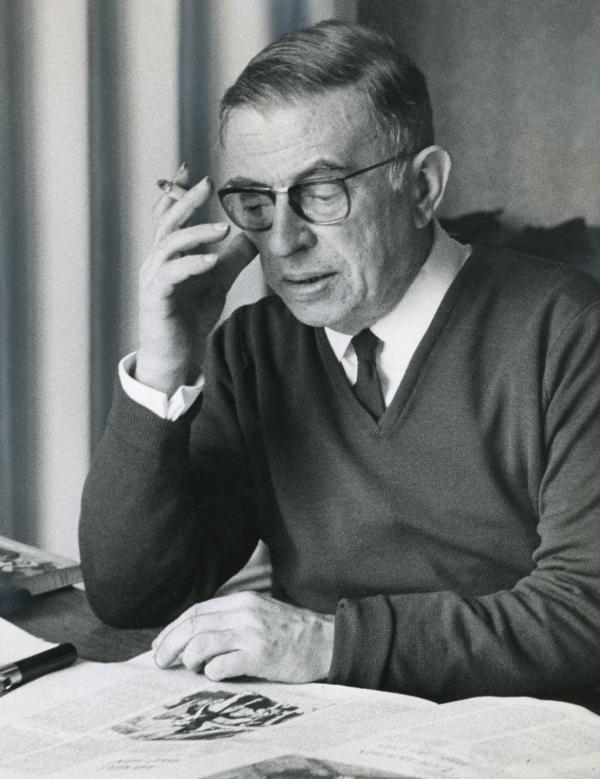

今年突如其来的新冠肺炎疫情,让存在主义再度引起读书界的关注。疫情中断了所有人的日常生活,更将每个人抛入不安与惶恐的境地。当我们焦虑自己的健康和未来命运,当我们以猜忌或关切的心态注视他人,当我们对舆情感到荒诞甚至愤怒,实际上就触及了“生存的紧迫性”这一存在主义的母题。恰逢今年乃萨特逝世四十周年,这位存在主义的奠基人曾深刻地塑造了二十世纪以来西方人的自我态度,由他刻画的现代个体的原初经验与处境,至今仍能激起大家的强烈共鸣。在疫情的种种遭遇背景下重读萨特,想必有助于我们对自我和时代有更深入的理解。

众所周知,上世纪八十年代的“萨特热”曾鼓舞了大批中国知识人的自由信念,至今仍为不少亲历者津津乐道。存在主义的强大生命力,就在于从极端状态想象个体的日常生活,考问生存的意义和行动的可能。存在主义是勇敢者的信念,因为它要求每个人直面自己的生存境况,从深渊处做自由的选择,个体的虚无和荒谬越被透彻地揭示出来,自由也越振奋人心。

但反过来看,由于存在主义抛弃一切既有的价值,将道德的重负加诸每一个个体肩上,它避免不了布迪厄所讲的主观想象的危险。无底深渊和强力决断之间的矛盾,可以说是存在主义与生俱来的实践疑难。和上世纪末相比,今日的时代已经历天翻地覆的变化,无论我们自己还是整个世界,都面临自由和责任的断裂危机,我们越自由,却在生存的紧迫性下越感无力和不知所措。如今重新理解存在主义,更需要反思的精神,相较自由选择本身,我们更应当意识到它的生存论前提和它加诸人的重负,因此,回到萨特笔下的现代个体的原初经验与处境就变得尤为重要。

中断

萨特的文本令人感到亲切,是因为他的思考完全针对着大众时代,而我们至今仍身处其中。在他之前,尼采、舍勒、海德格尔等哲人都对时代特征做过经典论述,在他们看来,这个时代根本上是无神的,受浑浑噩噩的大众闲言主宰。相较这些德国哲人所下的论断,作为法国哲学家的萨特,更敏感地预见到时代的荒谬和野蛮的底色,瓦莱里说过,“没有任何理论不是某种精心准备的自传的某个片段”,这句话再适用于萨特不过。

出生便丧父的经历让萨特感到自己被偶然地抛入这个世界,从此成为多余者。当然,并非所有的人的出身都和他一样,但他想要说的是,“无父”乃大众时代最基本的象征,因为上帝死了。萨特在自传《词语》里讲到,从伏尔泰开始,法国人最终在茶余饭后的肆意嘲讽和无聊谈笑中杀死了上帝,他本人幼年时期就以一种可笑和粗鲁的方式和上帝作别了:

只有一次,我感觉到了上帝的存在。我玩火柴,烧着了一小块地毯。我正在掩盖我的重罪,突然上帝看到了我,我感到脑子里和手上都有上帝的目光……但愤怒拯救了我……我辱骂神明,像外祖父那样嘟囔,“什么上帝,去你妈的,真是活见鬼!”从此上帝再也不看我了。

《词语》,[法]萨特著,潘培庆译,生活·读书·新知三联书店,1988年5月出版,348页,5.60元

上帝的死亡意味着一切先于存在的本质的灭亡,人只剩下了活着这一事实本身。为了揭示存在的意义,萨特回到了笛卡尔的“我思”起点。可以说,“我思”是萨特思考的终身问题。正是对自我无根性的深切体会,使他从一位唯心论者变成现象学家。从胡塞尔那里,他认识到“我思”是指向外部世界的意向结构;不过随着哲思的展开,他越来越同海德格尔的生存论贴近,即从人和世界的整体关系理解“我思”,透视人的原初经验。

海德格尔认为,先于“我思”的是人的在世(in-der-Welt-sein)操劳活动,人寓于世界之中,并且通过用具的上手,对周围世界有着一种原初信任。他并不否认人因上手的中断引发的触目和窘迫,但这恰恰是更整全的用具指引联络来照面、世界来呈报的契机。

萨特却将“中断”的意义推到极端,把“能存在”的潜力发展到极致。他说,当我们做现象学还原、考问在世关系时,得到的将是彻底否定的答案:人和他的世界一道显现的同时,却被虚无(nothingness)包围着,就像隔着一堵墙一般,因此无法透过世界,看到自己本来应该是的样子。

萨特在战争的极端处境里为存在主义定下基调。但上帝死亡之后,“中断”何尝没有变成生活的实质?差别只在于我们是否对此有所领会,以及领会到了何种程度。如果对中断无所领会,人就生活在萨特所谓的“自欺”(mauvaise foi)状态里。

自欺是萨特眼中的现代人的精神底色。浑浑噩噩地生活、按照社会角色的程式表演、尽最大可能屏蔽不确定性,都是自欺的表现;说到底,它是自我逃避。精神分析则对自欺的揭示走得更远,它从个体言说的历史,敞开了一个无意识的世界,它压抑着人的意识,扭曲了人的行动。尽管萨特并不相信这个意识到不了的彼岸存在着,但他相信人因为承担不了世界的陌生和中断带来的不确定后果,所以会选择自我逃避;因为人的历史和现在脱离开来,所以他会轻易地遗忘过去;因为人焦虑未来,所以他会拼命地粉饰现在。

萨特对自欺现象的揭示,既植根于十九世纪以来法国时代氛围的变化,也离不开他本人对于真实与虚假的敏锐感受。自欺的揭示改变了衡量真假的标准,进而颠覆了传统的道德意涵。我们知道,笛卡尔的“我思”力图确立起一个真实的世界。在沉思的过程中,笛卡尔一直追问是否有妖怪或恶魔在欺骗自己,为了求得真相,他找到最完美的上帝观念来重建世界,此后道德生活首要的即遵循真诚的原则。

而到了大众时代,真与假混淆颠倒了,十九世纪以来法国社会风尚的变化表现得尤其明显。瓦莱里写道,政府频繁更迭,让每时每刻都充满了变数,除了金钱,人们再也找不到什么确定无疑的生存凭据,从政党政治,到商业经营,再到戏剧和文学,所有领域都充斥着“变色龙”:

人们听到最庄重的人在最神圣的场合说谎,无论他是基于佩剑、福音书还是宪章,所有人都被迫轮番庄重地迎合谎言……人们在论坛上、在讲台、在交易所里、在学院里说谎;甚至哲学也说谎,甚至艺术和风格!夏多布里昂和诗的风格说谎。维克多·雨果先生和他的朋友们在每一个字眼上歪曲和扩大真实。

在此背景下,萨特看到,真与假乃是取决于我们对中断是否有所领会,是否感到了“恶心”,这是生存的意义被揭示的时刻。当我们体验到荒谬,恶搞和嘲弄甚至比所谓的真相更接近真实。

被动性

上帝之死不止造成中断的原初经验,更是波及个体对他人的态度和感受。萨特受后世最大诟病的,恐怕就是他那句惊世骇俗之语 “他人就是地狱”了。在戏剧《禁闭》里,地狱中的三位死者相互注视,懦弱者加尔散在伊内丝的注视下,无法忘怀自己生前的懦夫身份,感觉受到了比最大酷刑更痛苦的刑罚:

地狱原来就是这个样。我从来都没想到……提起地狱,你们便会想到硫磺、火刑、烤架……啊,真是莫大的玩笑!何必用烤架呢,他人就是地狱。

正如小说《墙》用行刑前的极限遭遇揭示个体的在世关系,《禁闭》将个体的“为他存在”置于地狱这一极端境地里来考察,地狱的隐喻想要说的,根本不是一个审判和惩罚的空间,而是个体经验到他人时萌生的原始感受。

在《存在与虚无》里,萨特就尝试去还原对他人的原初经验:他想象自己出于好奇,透过一个门上的钥匙孔偷看里面的景象,然而这时突然听到了走廊里的脚步声,霎那间,他感到自己被人注视了,这可能只是错觉,但他人的确在他的意识里出现了,而他的第一反应是羞耻:仿佛自己的周围世界被撕开一个缝隙,世界流走了。

萨特对他人的想象,同他对法国天主教原初经验的解读密切相关。我们知道,新教经历十九世纪的发展,已经形成了一套完备的自我意识体系,从施莱尔马赫、克尔凯郭尔直到威廉·詹姆斯,个体的心理世界始终是对上帝体验的反映,新教的世俗化也是禁欲伦理导致的结果。相反,天主教的上帝本质上是异于我的他者,按照萨特的讲法,亚当有原罪,恰恰因为他在上帝的注视下意识到自己是赤裸者,而天主教一旦世俗化,取代上帝的正是我受普遍的他人注视的经验,萨特写道,“原罪,就是我在有别人存在的世界上涌现,并且不管我与别人的关系是什么样的,这些关系也只是我有罪这原始主题的多样化”。

存在主义抽空了上帝经验里所有情感属性,仅仅保留受他人注视的现实,以及羞耻的生存论情绪(Bestimmung)。和可还原的自我经验不同,他人的来临就像上帝存在那样,是纯偶然的、不可还原的事件。因此,萨特不屑于天主教作家编造的种种“浪子回头”的奇迹,而是赞赏卡夫卡小说营造出的个体置身于迷惑而不可捉摸的气氛,“卡夫卡想达到神的超越性:正是对神来说人的活动才构成为真理,但是上帝在这里只是被推至限制的他人的概念”。

现代人没有了肉体的痛苦,但必须承受相互注视的代价。萨特再一次地对笛卡尔的“我思”做了倒转。当笛卡尔问自己如何判断窗外移动的帽子下是人,而不是幽灵或人造机器,他说要诉诸我思的判断,换言之,他人是要由“我思”来确定的,无论最终的依据是经验、理智还是意志;然而萨特强调,“我被别人注视”,或者说“我对我被注视的体验”先于“我注视别人”,被注视乃是被给予的(given),因而被动性比主动性更本原。

身体故而变得无比重要,因为有了它,我们才能和他人发生关联,介入我与他人共在的世界。不过萨特理解的身体根本不是一具有广延的肉体,而是弥散在世界里的、随着我对他人的感触、经验甚至回忆游走着的意象。或许这有助于我们理解现代社会作为“传染社会”的真相,病毒的传染、恐惧的渗透并非点对点的物理作用累加,毋宁说浮动于整个世界,即便相隔万里,我也能感到对方的身体紧紧地贴着我,他的恐惧环绕着我。萨特在《恶心》里写道,“我感觉到那个脏东西,恶心!它袭击了我”,就佐证了被动的这种感受。

现代人的难题,正是要在暴露于人前的羞耻和自我遮掩的安全之间求得平衡,如果人要突破这样的平衡,要么完全放弃自己,要么主动地操控他人,那么最后的结果必然是过把瘾就死。老实说,萨特思想的真正魅力并非在于解决了这个难题,从他和波伏娃一生情感实验里的种种波澜,便可以看出来,它的魅力毋宁说是对恶和失败的强烈感受,这是萨特作为一位法国文人的深刻体会。

接续中断的现象学分析,萨特对海德格尔“共在”的存在论做了独特的修正,这是法国的文明(civilization)传统与德国的文化(culture)传统的差异所在:“此在”或“常人”怎么能是无性别的呢?聚焦身体,就必然会发现性征的差异。当萨特说,性的态度决定了对待他人的原始行动,他的着眼点并不是爱情或性本身,而是探讨面对他人时的被动与主动、羞耻感与安全感之间失衡的困境。

为此,萨特重新演历了从十九世纪到二十世纪法国小说里的爱情意蕴的流变。司汤达在《爱情论》里就曾指出,十九世纪爱情的实质是交欢失败,萨特进一步地看到,二十世纪萨德和玛索赫性虐小说的风靡,爱情游离在了受虐和施虐之间,这多少意味着自我与他人的关系变得更脆弱、更残酷。

自我的历史

萨特的自由观遭到诟病,很大程度上要归因于他那本影响深远的《存在主义是一种人道主义》的小册子,他在其中渲染的无条件地自由选择、绝对担当起自由责任的原则,引来诸多批评。前辈学者海德格尔指责他的存在主义恰恰是没有存在历史的;同辈学者梅洛-庞蒂批判“自由无所不在”的荒谬;后辈学者福柯更是以尼采式的口吻,嘲弄他的自由“太人性”,宣告他的存在主义哲学已经过时,随着存在主义的落幕,人也死亡了。

不得不承认,《人道主义》乃是萨特出于论辩目的所做的演说,全文充斥着激昂的自由精神。但正像我们已经指出的,如果回到两年前的《存在与虚无》以及同一时期的戏剧和小说,我们反倒能清楚地看到他对个体自由的生存论前提的缜密讨论,对个体自由的处境(situation)的揭示,乃至对自由之恶与失败的深刻体会。

然而正因为如此,自由的谋划与决断对他而言就更艰难:首先,即便他强调自我的被动性,但他并不像列维纳斯那样,选择从自我的决断过渡到自我同他人的伦理关系,而是要牢牢地守住自己,看护自己,就像《自由之路》里的马蒂厄每次对别人说“不”的时候,正代表着萨特内心的自由心声;其次,他赞赏由精神分析学派开辟的回返个体历史的道路,但他拒斥用一个看不见的潜意识世界,或者说这个世界所蕴含着的历史、神话和象征图景来为个体的行动负责,相反,自我的重负必须自我来扛。

于是,继“在世”与“被动性”的理由,他对“我思”发动了最后一轮的革命:笛卡尔的“我思”只是瞬间的创造,它没有时间性:为什么“我思”本身没有历史?为什么“我思”现在不介入世界?为什么“我思”不经过对未来的谋划,而左右我现在的行动?总之,到底是谁在思?“我思”又何以能够揭示“我存在”呢?当瞬间性“我思”有了时间,自由是否就不再是一个清楚明白的信念,而是自我返回、体验、谋划、诠释的多重时间过程了呢?

终其一生,萨特都在思考这些问题。存在主义作为一种生存的哲学,说到底成了每个人反思自我处境的哲学,而自我反思本质上又是对自我历史的反思,一切哲学思辨和文学作品的书写都成了自传。

在晚年的自传《词语》里,作为文人的萨特反观自己所走过的文字生涯,才真正明白,对他来说,“我思”就是写作,而永不停歇的写作就是存在本身,迎着生存的紧迫性而活。童年时代,他躲在阁楼里写作传奇故事,摆脱了那个人人都在表演的浮华时代,超越了自欺的双面生活;青年时代,他观察世界,书写荒诞的现实,体味人生的脆弱与不幸;老年时代,他介入时事,屡屡受挫,写作却总能让存在意义复现于自己面前:

我赤手空拳,身无分文,唯一感兴趣的事是用劳动和信念拯救自己。这种纯粹的自我选择使我升华而不凌驾于他人之上。既无装备,又无工具,我全心全意投身于使我彻底获救的事业。如果我把不现实的救世观念束之高阁,还剩什么呢?赤条条的一个人,无别于任何人,具有任何人的价值,不比任何人高明。